TEMAS-SUBTEMAS

Sentencia C-426/23

PRINCIPIO DE LA BUENA FE-No se vulnera por caución a favor del arrendatario para terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento por el arrendador

Una caución opera entonces como una herramienta de apremio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de una de las partes (el arrendador) y para asegurar la fuente económica de reparación para la otra (el arrendatario), en caso de que se incumplan con las razones que permiten la resolución del contrato y se incurra, por ese motivo, en un acto o comportamiento contrario a derecho, de ahí que no resulte asimilable, bajo ninguna circunstancia, al establecimiento de una presunción de mala fe, como lo alega el actor, pues esta última tan solo tiene ocurrencia en los casos expresamente establecidos por el Legislador, como lo señala el artículo 769 del Código Civil, conforme con el cual: La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-No se vulnera por caución a favor del arrendatario para terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento por el arrendador

La norma demandada no consagra una limitación al derecho de dominio que vaya más allá de las restricciones que consagra el artículo 58 del texto superior, en tanto que, por el contrario, se inscribe dentro de la función social que le es inherente al citado derecho, la cual permite, entre otras, consagrar obligaciones al propietario dirigidas a salvaguardar los derechos ajenos, como ocurre en este caso y según se ha explicado, con el derecho a la vivienda digna y adecuada.

CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional

PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumplimiento de requisitos argumentativos mínimos

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Incumplimiento de requisitos exigidos en cargo por violación al principio de igualdad

DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA-Contenido

(...) la garantía del derecho a la vivienda digna requiere de un espacio que le permita a la persona protegerse de los fenómenos del medio ambiente y desarrollar sus actividades personales y familiares en un sitio o lugar que le brinde intimidad, bajo condiciones mínimas de dignidad que faciliten la satisfacción de su proyecto de vida. De igual forma, la Corte ha precisado que su materialización no solo contempla la posibilidad de encontrarse bajo un tipo de construcción que se sostenga (...), sino que se impone garantizar una serie de componentes, sin los cuales la protección de este derecho no adquiere las condiciones de dignidad propias de un Estado Social de Derecho. Por ello, con el propósito de definir el contenido del derecho a la vivienda digna y adecuada, la jurisprudencia constitucional ha acogido y reiterado la Observación General No. 4 del Comité DESC de las Naciones Unidas, con el fin de identificar los siete componentes que exteriorizan su ámbito de protección: (i) la seguridad jurídica de la tenencia; (ii) la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; (iii) los gastos soportables; (iv) las condiciones de habitabilidad; (v) los requisito de asequibilidad; (vi) las exigencias respecto del lugar; y (vii) la adecuación cultural.

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA CON GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LA TENENCIA-Acceso, sostenimiento y seguridad jurídica

PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Alcance

PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Límites

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-Contenido y límites

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-Características

La Corte ha precisado que el derecho fundamental a la propiedad privada tiene las siguientes características esenciales: (i) Derecho pleno, porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos. (ii) Derecho exclusivo, puesto que el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio. (iii) Derecho perpetuo, dado que dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio y, además, no se extingue -en principio- por su falta de uso. (iv) Derecho autónomo, pues su existencia no depende de otro derecho principal. (v) Derecho irrevocable, habida cuenta de que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero. (vi) Derecho real, pues es un poder jurídico que se otorga sobre una cosa.

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-Función social/DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-Núcleo esencial

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA-Contenido

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DEL ARRENDATARIO-Finalidad de la caución

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-Finalidad de la caución para terminar unilateralmente el contrato por el arrendador

La caución se enmarca en dos objetivos: (i) asegurar el cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre el arrendador, lo que implica que este último haga efectivamente uso del bien para la restitución que fue invocada, en el término de los seis meses siguientes a la ocurrencia de este último acto; y (ii) garantizar el pago de los perjuicios generados al arrendatario, en caso de que se produzca un fraude a la ley, pues, como se ha venido mencionado, la regla general para terminar el contrato de arrendamiento de vivienda urbana impone el deber de justificar la existencia de una causal en la finalización del vínculo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Corte Constitucional

-Sala Plena-

SENTENCIA C-426 DE 2023

Referencia: Expediente D-15025.

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22, parcial, de la Ley 820 de 2003 “Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”.

Demandante: Luis Fernando Betancur Piedrahita.

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. El 31 de octubre de 2022, el ciudadano Luis Fernando Betancur Piedrahita, en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22, parcial, de la Ley 820 de 2003, “Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”, al considerar que desconoce los artículos 13, 58 y 83 de la Constitución.

2. En auto del 7 de diciembre de 2022, el magistrado sustanciador admitió la demanda[1] y ordenó (i) correr traslado del expediente a la Procuradora General de la Nación para que rindiera el concepto a su cargo (CP arts. 242.2 y 278.5); (ii) fijar en lista el proceso, en aras de permitir la intervención ciudadana (Decreto Ley 2067 de 1991, art. 7°); (iii) comunicar el inicio de esta actuación al Presidente del Congreso, al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y del Derecho, y a la Directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que, si lo estimaban conveniente, señalaran las razones para justificar una eventual declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad del precepto legal acusado (CP art. 244); e (iv) invitar a participar a varias entidades, asociaciones y universidades, con el fin de que presentaran su opinión sobre la materia objeto de controversia (Decreto Ley 2067 de 1991, art. 13)[2].

3. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia[3].

A. NORMA DEMANDADA

4. A continuación, se transcribe el contenido del precepto legal acusado, conforme con su publicación en el Diario Oficial No. 45.244 del 10 de julio de 2003, en el que se subraya y resalta el aparte demandado:

(julio 10)

Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes:

1. La no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato.

2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario.

3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario, sin expresa autorización del arrendador.

4. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva.

5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del arrendatario.

6. La violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen.

7. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento.

Cumplidas estas condiciones el arrendatario estará obligado a restituir el inmueble.

8. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de restitución, previo aviso escrito al arrendatario a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor a tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento:

a) Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor de un (1) año;

b) Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación;

c) Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa;

d) La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y cuando, el contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo cuatro (4) años de ejecución. El arrendador deberá indemnizar al arrendatario con una suma equivalente al precio de uno punto cinco (1.5) meses de arrendamiento.

Cuando se trate de las causales previstas en los literales a), b) y c), el arrendador acompañará al aviso escrito la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros legalmente reconocida, constituida a favor del arrendatario por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la restitución.

Cuando se trate de la causal prevista en el literal d), el pago de la indemnización se realizará mediante el mismo procedimiento establecido en el artículo 23 de esta ley.

De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado.

B. PRETENSIÓN Y CARGO DE LA DEMANDA

5. Pretensión. El demandante solicita a esta corporación que declare la inexequibilidad del precepto legal acusado, por contrariar los artículos 13, 58 y 83 de la Constitución, con fundamento en los cargos que a continuación se resumen.

6. Primer cargo: Desconocimiento del principio de la buena fe (CP art. 83). En criterio del accionante, la obligación de prestar una caución en dinero, bancaria o una póliza de seguro a favor del arrendatario, por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento, con el fin de garantizar que las razones que motivan la terminación del contrato de arrendamiento de manera unilateral por parte del arrendador, previstas en los literales a), b) y c) del numeral 8 del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, al vencimiento del plazo inicial o de una de sus prórrogas, se cumplan efectivamente dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de restitución del bien[4], parte de una presunción de mala fe en el actuar del arrendador, pues “en ningún contrato bilateral privado se exige a una de las partes constituir una garantía a favor de la otra (…), cuando se da el previo aviso que pacten en el contrato o que estipule la ley”[5]. En efecto, requerir una garantía por eventos posteriores que suponen una transgresión del orden jurídico, lo que hace es presumir “(…) que el arrendador puede incumplir con la causal invocada, algo totalmente contrario al principio constitucional de la buena fe”[6].

7. En este orden de ideas, si se compara el contrato que es objeto de controversia “(…) con otros contratos de arrendamiento en la legislación colombiana, como el de arrendamiento de inmueble con destinación comercial, los artículos 518 y 520 del Código de Comercio no consagran un requisito como la caución para la terminación de este tipo de contratos a la fecha de vencimiento, solo que el arrendador dé el previo aviso determinado por la ley (seis meses de antelación), e invoque una de las causales (montar un negocio totalmente diferente o reparaciones que ameriten la desocupación) (…)”[7]. Sin embargo, “(…) para la terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana a la fecha de vencimiento, el arrendador debe garantizar la causal invocada con una caución o garantía, porque el legislador no presume la buena fe de éste (…)”[8]. Lo mismo se constata cuando se compara la regulación cuestionada con el marco normativo del contrato de arrendamiento de oficina, el contrato de arrendamiento de predio rústico u otras normas similares que no requieren ninguna garantía, “(…) puesto que se presume la buena fe en el actuar de las partes”[9].

8. Segundo cargo: Violación del derecho a la igualdad (CP art. 13). El accionante propone dos extremos de comparación, en los que considera que se presenta un trato desigual carente de justificación. Así, por una parte, señala que si el contrato de arrendamiento es un negocio privado, bilateral y conmutativo, es decir, en el que ambas partes adquieren derechos y obligaciones que se suponen son equivalentes, no existe motivo válido alguno para que, cuando se pretende ponerle fin de manera unilateral al contrato de arrendamiento, tan solo a uno de los extremos (esto es, al arrendador) se le impongan mayores cargas. Precisamente, y como se infiere de su exposición, en ninguna de las causales que autorizan al arrendatario a ponerle fin de manera unilateral al contrato, se le exige prestar caución a favor del arrendador.

9. Y, por la otra, existe un trato desigual injustificado entre el arrendador de vivienda urbana y el arrendador de otro tipo de inmuebles, pues al primero se le exige prestar una garantía bajo la presunción de que va a incumplir, lo que supone otorgar un tratamiento inequitativo sustentado en una razón inconstitucional, al contrariar el principio de la buena fe.

10. Tercer cargo: Infracción del derecho a la propiedad privada (CP ar. 58). Finalmente, el actor considera que el texto legal demandado desconoce el derecho a la propiedad privada, porque este último solo debe ceder ante el interés público o social, el cual no se advierte en el caso bajo examen, ya que no se constata en qué sentido una caución a favor de un arrendatario podría corresponder a un beneficio de dicha naturaleza. Por ello, concluye que la “norma acusada exige más requisitos o impone más limitantes al derecho de propiedad que [aquellos que] consagra la norma constitucional de carácter superior”.

C. INTERVENCIONES

11. Durante el trámite del presente asunto se recibieron oportunamente ocho escritos de intervención[10]. De ellos un total de tres solicitan que el aparte de la norma acusada sea declarada exequible[11]. En cuanto al resto de intervenciones: (i) dos proponen la inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda o, en subsidio, que se declare la exequibilidad de la disposición demandada[12]; (ii) otra sugiere que se adopte un fallo de exequibilidad condicionada[13]; y (iii) tan solo una pide que el texto impugnado sea declarado inexequible, en atención al tercer cargo formulado[14]. (iv) La última de las intervenciones se limita a brindar un concepto sobre la materia, sin proponer una fórmula específica de decisión[15].

12. Intervenciones que, más allá de solicitar la exequibilidad de la norma acusada, proponen la inhibición. La Universidad Externado de Colombia y el ciudadano Harold Sua Montaña piden la inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda, con diferencias en el alcance de lo propuesto y en algunos de los argumentos planteados.

13. Así las cosas, para el ciudadano Harold Sua Montaña, con base en el acervo probatorio recolectado, no existe “(…) elementos de juicio a través de los cuales [se pueda] (…) determinar un trato desigual inconstitucional entre los sujetos comparados[,] y de paso el implicar ello [una] amenaza al derecho a la propiedad privada[,] pues en el sustento de la acción como en el material (…) recaudado[,] no hay explicación alguna [que permita] configurar [un] patrón de igualdad (…). De ahí que, (…) no hay opción [distinta a la de] (…) proferir inhibición frente a los señalamientos de desigualdad e infracción del derecho a la propiedad privada, y exequibilidad ante lo restante”[16], toda vez que el aparte legal acusado “carece de un origen basado en una presunción de mala fe”[17].

14. Por su parte, para la Universidad Externado de Colombia, el auto admisorio fue claro en sostener que, en principio, se advertía que la demanda podía cumplir con las cargas mínimas que requiere el juicio de constitucionalidad (Decreto Ley 2067 de 1991, art. 2°), con la advertencia de que la Sala Plena de la Corte preservaría competencia para verificar dichas exigencias, al momento de pronunciarse de forma definitiva en la sentencia.

15. Bajo esta consideración, se afirma que la demanda carece de certeza, ya que la norma acusada no consagra de manera expresa una presunción de mala fe, como sí lo hacen otras disposiciones del ordenamiento jurídico[18], y de ella tampoco es posible inferir una presunción de este tipo por parte del arrendador, pues lo que hace el precepto demandado es exigir la constitución de una caución para que con ella se garantice que la causal de terminación unilateral del contrato de arrendamiento de vivienda urbana que se invoque realmente tenga lugar y que, en caso de que ello no ocurra, se asegure de manera anticipada los perjuicios que se puedan ocasionar al arrendatario, con la pérdida injustificada de su derecho a la vivienda digna (CP art. 51). Por lo demás, se advierte que esta misma norma ya existía en el artículo 18 de la Ley 56 de 1985, que regulaba con anterioridad el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, solo que su alcance se limitaba a los casos de restitución especial del inmueble.

16. También se sostiene que el demandante no logra acreditar el requisito de especificidad, toda vez que la referencia a otro tipo de contratos para asegurar que en ellos no se exige una caución y que, por tal motivo, se desconoce la presunción de buena fe “no parece suficiente” para sustentar la violación alegada y, además, no corresponde a lo que se regula en otras tipologías contractuales. En este sentido, se afirma que el artículo 7 del Decreto 3817 de 1982, “aplicable al arrendamiento de oficinas, consultorios, escuelas, etc., en áreas urbanas, (…) exige una caución equivalente a doce mensualidades de arrendamiento por parte del propietario que instaure demanda contra el arrendatario para obtener la restitución del inmueble, con el fin de ocuparlo por un término mínimo de un año, para su propia habitación o negocio, o haya de demolerlo, entre otra razones consagradas en la norma”[19].

17. De igual manera, se señala que no se cumple con la carga de especificidad, en lo que concierne al juicio de igualdad que se propone en la demanda, ya que no existe un tertium comparationis al cual recurrir. En efecto, “el juicio de igualdad que se propone entre el arrendador y el arrendatario[,] (…) no explica en forma coherente las razones por las cuales (…) se plantea dicha comparación, pues solo se basa en la naturaleza del contrato como bilateral y conmutativo, lo que alude a otro tipo de efectos jurídicos y no a un tratamiento exactamente igual para ambas partes del contrato. (…) [Por lo demás] el accionante tampoco demuestra las razones por las cuales el tratamiento diferente que la norma acusada otorga a la terminación unilateral del contrato por el arrendador, en ciertas causales específicas, y la terminación unilateral por el arrendatario, no tiene una justificación razonable, proporcional y suficiente que lo autorice (…)”[20]. La cual, en su criterio, proviene de la garantía del derecho a la vivienda digna del arrendador (CP art. 51).

18. Esta misma aproximación que se realiza a partir de la especificidad, se extiende a la acusación que se plantea respecto del artículo 58 superior, ya que, a juicio del interviniente, “(…) el accionante simplemente se limita a sostener que la disposición acusada impone más límites al derecho de propiedad que aquellos consagrados por la misma norma superior, [ya que] no entiende cuál es el interés general o la función social que el derecho del dominio del arrendador está llamado a cumplir en un contrato de arrendamiento de vivienda urbana.”[21] Este límite se relaciona con la especial protección que merece el derecho a la vivienda digna, el cual se extrae de la función social que le asiste a la propiedad, según el artículo 58 de la carta.

19. La Universidad Externado de Colombia igualmente propone que la demanda no satisface la carga de pertinencia, ya que no se emplean argumentos de naturaleza estrictamente constitucional, sino que se recurre principalmente a motivaciones de carácter económico, referentes a la dificultad de contratar una póliza de seguros para otorgar la caución que se exige en la norma acusada[22]. Además de que lo anterior no demuestra un juicio de contradicción normativa, como lo advirtió el magistrado sustanciador al momento de inadmitir la demanda[23], también se sustenta en un raciocinio falso, ya que el precepto demandado autoriza que se concedan cauciones en dinero o bancarias, a lo que se añade que la Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud de las pruebas decretadas en este proceso, manifestó que la póliza de seguros de cumplimiento para este sector se ofrecen por las siguientes empresas: Compañía Mundial de Seguros S.A., Seguros Generales Suramericana S.A., La Previsora S.A., y Seguros del Estado S.A. Sobre este punto, resalta que la caución opera por el término dispuesto en la ley, “por lo que se trata de un valor que puede ser recuperado por el arrendador, si cumple con la causal invocada para terminar unilateralmente el contrato”[24].

20. Por último, se estima que la demanda asimismo se aparta del requisito de suficiencia, en virtud del desconocimiento del conjunto de requisitos que fueron mencionados y que reflejan que la acusación realizada carece del alcance persuasivo necesario, para suscitar una duda mínima sobre la validez de la norma impugnada.

21. De forma subsidiaria, la Universidad Externado de Colombia solicita que se declare la exequibilidad del precepto demandado, ya que “no es posible sostener que la norma acusada vulnere el artículo 83 de la CP, pues no se refiere a una relación entre un particular y una autoridad pública, sino a una relación entre dos particulares, por un lado, el arrendador y, por el otro, el arrendatario.” Además, “es preciso indicar que en el presente caso la buena fe de la cual se trata es una buena fe objetiva, que (…) alude al deber de comportamiento probo y leal frente a la otra parte en el contrato”[25], por lo que, bajo ninguna circunstancia, se consagra una presunción de mala fe.

22. Por otro lado, la diferencia planteada por la norma respecto de las otras modalidades de arrendamiento se explica por la afectación que se podría llegar a producir frente al derecho a la vivienda digna consagrado en el artículo 51 de la carta, por lo que cada negocio jurídico es diferente y no por ello se lesiona el derecho a la igualdad.

23. Finalmente, no se quebranta el derecho de dominio que tiene el arrendador sobre su inmueble, ya que simplemente se impone una garantía para asegurar el cumplimiento de las causales de terminación unilateral especiales que se consagran en la norma acusada, en línea con las limitaciones que surgen de la función social de la propiedad.

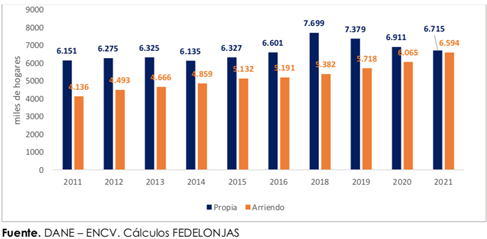

24. Intervenciones que solicitan la exequibilidad. Como punto de partida, al analizar el cargo referente al presunto desconocimiento del principio de la buena fe, se afirma que la finalidad de la norma, en el contexto social y económico en el cual se expidió la ley de la cual ella hace parte, es que el arrendatario pueda contar con una vivienda digna, de forma estable, en tanto no ocurran situaciones de su parte que impidan la continuidad del contrato, una vez cumplido el término inicial o sus prórrogas. Para el efecto, se cita el siguiente informe que, como prueba ordenada en el proceso, fue enviado por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (FEDELONJAS), según el cual[26]: “(…) la marcada concentración de los hogares arrendatarios en los estratos 1, 2 y 3, junto con el elevado porcentaje de contratos de arrendamiento verbal, ha llevado al Gobierno Nacional (en distintos periodos) a plantear políticas públicas enfocadas en la tenencia de la vivienda en arriendo como una solución para proporcionar las condiciones para un entorno social, económico, ambiental, cultural que sea sostenible y equitativo, lo cual resulta fundamental para la calidad de vida de los hogares y el correcto avance del país”[27].

25. En este escenario, para el Ministerio de Justicia y del Derecho, no es cierto que el Legislador haya previsto una supuesta presunción de mala fe por parte del arrendador, sino que, por el contrario, expidió el precepto legal demandado para consagrar una garantía cierta y real a favor del arrendatario, con el fin de asegurar la continuidad del contrato, una vez cumplido el término inicial o sus prórrogas, en aras de proteger su derecho a la vivienda digna. En este sentido, se resalta de nuevo el informe de FEDELONJAS, para destacar que, “de no haber previsto el Legislador unas condiciones especiales para la terminación del contrato por parte del arrendador o propietario, sería posible desconocer los límites anuales de incremento de la renta con solo terminar el contrato e iniciar nuevos acuerdos con rentas superiores. Allí es donde aparece la caución (…) para garantizar al arrendatario que la causal invocada por el propietario no solo es real, sino que se ejecutará dentro de los seis meses siguientes a la fecha de restitución del inmueble”[28].

26. Por lo demás, siguiendo a FEDELONJAS, este mismo interviniente destaca que varias compañías de seguros han dejado de expedir la caución, porque se presenta un alto incumplimiento de los arrendadores frente a las condiciones que se prevén en la ley, lo que, a su juicio, “no es más que la justificación de la precaución que tomó el Legislador para garantizar al arrendatario que no le será negada la continuidad del contrato”[29], sino bajo condiciones que sean ciertas.

27. Por su parte, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la caución que impone la ley no puede ser tomada como un desconocimiento a la presunción de buena fe, pues ello “implicaría de suyo que cualquier garantía exigida a una parte del contrato es una presunción de mala fe, y no lo es, ya que la vigencia de una garantía de cumplimiento, no es más que un seguro para garantizar el cumplimiento de lo pactado o la indemnización por desatenderlo, solo que, en el presente asunto, la garantía o caución se establece desde lo legal en pro de garantizar [el] derecho humano [a la vivienda digna] del eslabón más débil de la relación contractual, [esto es, el arrendatario]”[30].

28. Finalmente, para la Secretaria del Hábitat de Bogotá, la presunción de buena fe prevista en el texto constitucional opera en las gestiones o trámites que los particulares realizan ante las autoridades públicas, y no en las relaciones que se llevan a cabo entre los particulares. Por esta razón, la caución establecida en la norma en realidad opera “como una [forma de] protección al arrendatario frente a la condición de sujeción [en que se encuentra frente al] arrendador[,] quien está facultado en unos casos específicos a terminar el contrato de forma unilateral en cualquier momento”[31].

29. En cuanto a la posibilidad de que la norma acusada contraríe el derecho a la igualdad, el Ministerio de Justicia y del Derecho descarta la prosperidad del cargo, ya que la caución existe para proteger a la parte más débil del contrato en su derecho a la vivienda digna, de manera que otorga seriedad a las causales que autorizan al propietario o arrendador para reasumir la tenencia del bien, evitando que ellas “sean utilizadas como un pretexto sin sustento (…), [para despojar] (…) de manera injustificada al arrendatario de la posibilidad de seguir concretando [un lugar para vivir] (…)”[32]. Además, la realidad de esta tipología de contrato de arrendamiento no es comparable con el de otras modalidades que recaen sobre bienes distintos, pues, como se ha dicho, lo que se pretende con su regulación es “(…) proveer condiciones de acceso a una vivienda digna para quienes no pueden acceder a una vivienda propia, lo cual no es del caso de otros inmuebles que se dan en arrendamiento para otros fines, como el de oficinas y demás”[33].

30. La Secretaría del Hábitat de Bogotá, por una parte, sostiene que el Legislador dispuso de un régimen especial para la terminación del contrato de arrendamiento, el cual releva o excluye la voluntad pura del arrendatario para decidir sobre la terminación, “por lo cual [le exige] la condición de constituir una caución en dinero, bancaria o póliza de seguros (…) a favor del arrendatario, [lo que] no configura en sí misma una vulneración al derecho fundamental a la igualdad, en cuanto no son situaciones similares, al estar el arrendatario en una situación inferior (…), por operar la terminación unilateral del contrato”[34]. Y, por la otra, no se presenta una comparación idónea de circunstancias similares, para establecer que se desconoce este mismo derecho, en cuanto a la existencia de otras modalidades de arrendamiento, pues en ellas no subyace la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda digna.

31. Por último, respecto del tercer cargo expuesto, relacionado con la supuesta vulneración del derecho a la propiedad, el Ministerio de Justicia y del Derecho sostiene que, “contrario a lo afirmado por el demandante, la caución objeto de demanda sí obedece a un interés social, como es garantizar que las personas más vulnerables, que no pueden acceder a una vivienda propia, sí puedan suplir su necesidad de una vivienda digna mediante el arrendamiento de vivienda urbana de manera estable, esto es, con una garantía de continuidad en el contrato de arrendamiento mientras cumpla de su parte las condiciones del mismo”[35].

32. A esta posición de suma el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual sostiene que son precisamente los arrendadores, “(…) quienes de manera permanente pueden ejercer el derecho a la disposición del bien objeto de arriendo, a tal punto que pueden dar por terminado unilateralmente el contrato cuando lo requieran para su habitación o porque lo vendieron, solo que si lo alegado resulta falso, el arrendador tiene derecho a exigir en su favor la caución legalmente establecida”[36], la cual opera como un mecanismo de protección de su derecho a la vivienda digna.

33. Para finiquitar, la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá concluye que la norma acusada no limita en modo alguno la disposición del inmueble o el ejercicio del derecho a la propiedad. Por el contrario, al prever una caución para permitir el ejercicio de determinadas causales de terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendador, tan solo dispone de un instrumento que equilibra las cargas entre las partes, cumpliendo con la función social que se exige del dominio (CP art. 58), al no permitir que se afecte una expectativa cierta de ocupar un inmueble por un tiempo específico, sin que existan razones serias que respalden tal decisión.

34. Intervención que pide la exequibilidad condicionada. La Universidad de los Andes alude a la sentencia C-225 de 2017 y resalta que, en uno de sus apartes, la Corte señaló que el artículo 83 de la Constitución incluye un mandato de actuación conforme con el principio de la buena fe para los particulares y para las autoridades públicas, aunque se presume que se actúa de esta manera en las gestiones que los particulares realicen ante las autoridades del Estado, como contrapeso de la posición de superioridad de la que gozan las autoridades públicas, en razón de las prerrogativas propias de sus funciones, en concreto, de la presunción de legalidad de la que se benefician los actos administrativos que éstas expiden.

35. Aduce que la caución de la norma demandada no atenta contra el principio de la buena fe, ni presume la mala fe del arrendador que da por terminado el contrato de arrendamiento, bajo el parámetro de las causales recogidas en la norma demandada, en tanto la misma se constituye “para la seguridad del cumplimiento de la obligación que tiene el arrendador de cumplir al menos una de las tres causales establecidas en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley 820 de 2003, y para garantizar los daños de un posible incumplimiento de esta disposición legal”[37].

36. Respecto del posible desconocimiento del derecho a la propiedad privada, el interviniente señala que “la carga obligacional que le asiste al arrendador de constituir una caución que asegure la razón por la cual termina el contrato de arrendamiento en favor de un arrendatario[,] no resulta ser una exigencia que limite o afecte el derecho real de propiedad respecto del inmueble en perjuicio de la realización de tal derecho para con el arrendador[,] y realiza la función de la propiedad[,] al considerar los derechos del tenedor de la cosa quien, como tercero, merece protección de un desahucio injustificado que pueda afectar su derecho a la vivienda digna”[38].

37. A continuación, menciona que el argumento del accionante respecto de la ausencia de empresas que en el sector asegurador ofrezcan la póliza prevista en la norma acusada desconoce, por una parte, que sí existen aseguradoras que ofrecen esa modalidad de seguro de cumplimiento y, por la otra, que dicha garantía es solo una de las modalidades de caución admisibles a la luz de la disposición demandada, ya que alternativamente se otorga la posibilidad de constituir una caución en dinero o bancaria.

38. Con todo, la Universidad de los Andes propone que, para efectos de adelantar el juicio de igualdad, se recurra a un test estricto de proporcionalidad, en el que (i) se advierte una finalidad legítima, la cual se vincula con la imposición de una caución como garantía de una obligación y como materialización de una indemnización, en el evento de probarse que se incumplió con los supuestos que habilitan el desahucio de un arrendatario. Tal medida (ii) es idónea, en tanto que protege el derecho a la vivienda digna de los tenedores de un inmueble. Y, además, se ajusta al (iii) criterio de necesidad, ya que la carga impuesta al arrendador asegura el amparo del citado derecho, al impedir el uso arbitrario de los atributos de la propiedad, en línea con el desarrollo de su función social. Finalmente, (iv) se estima que la medida no resulta proporcionada en sentido estricto, “pues no se conoce el razonamiento que realizó el Legislador para determinar la temporalidad de medio año de [la] caución[,] lo cual puede resultar excesivamente oneroso para arrendador. (…) Lo anterior[,] en razón a que no [se puede generalizar] ni presumir que los arrendadores se encuentran en suficiencia económica solo por ser propietarios[,] ya que muchos de ellos viven [del] arrendamiento e incluso podrían [verse] afectados en su mínimo vital”[39].

39. Por lo anterior, solicita “declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada[,] moderando el valor de la caución a cargo del arrendador[,] dado que tal suma[,] la cual a la luz de la disposición demandada se determina por el valor equivalente a seis meses del precio del arrendamiento[,] no resultaría proporcional y pudiera ser excesivamente onerosa para el arrendador”[40].

40. Intervención que pide la inexequibilidad tan solo respecto del tercer cargo. Para la Universidad Libre, la exigencia de cauciones es un instrumento normal y ampliamente utilizado en diversos escenarios legales. Particularmente, en el marco del derecho privado y del derecho contractual no es un elemento extraño, ya que su propósito es (i) asegurar el cumplimiento de una carga u obligación que se impone a un sujeto y (ii) proteger a aquellas personas que ante un eventual incumplimiento puedan sufrir perjuicios.

41. Por ello, la obligatoriedad de la garantía que se cuestiona, “(…) NO puede ser interpretada como una presunción de mala fe sobre el sujeto que se le exige prestar caución, sino que, al contrario, [surge como herramienta para asegurar] (…) la observancia de la buena fe contractual como elemento transversal del derecho [de los negocios], pues la caución busca garantizar la indemnidad de los eventuales afectados de un incumplimiento”[41]. En su criterio, interpretar la constitución de las cauciones como una presunción de mala fe en contra del obligado a prestarlas, “sería desnaturalizar lo que es un instrumento legítimo para el cubrimiento de un riesgo presente en cualquier relación contractual[,] como lo es el eventual incumplimiento de algunas de las partes”[42].

42. De otro lado, frente a una posible contrariedad del derecho a la igualdad, aduce que en el caso específico de la norma demandada debe aplicarse un test intermedio, pues se trata de la regulación de un contrato privado, en el que existe un amplio margen de configuración del Legislador, con la facultad de limitar el derecho a la propiedad del arrendador. Bajo esta consideración, se considera que existe (i) una finalidad legítima, toda vez que la caución pretende garantizar las obligaciones a cargo del arrendador para poder terminar de forma unilateral el contrato de arrendamiento y asegurar el pago de los perjuicios para el arrendatario, en caso de que no se utilice el inmueble para los fines invocados en la norma demandada. (ii) En cuanto a la conducencia del medio, se afirma que la caución materializa la indemnidad del arrendatario ante una eventual actitud desleal del arrendador, alegando unos hechos contrarios a la realidad para retomar la tenencia del bien. Finalmente, (iii) concluye que estas razones operan dentro de la inexistencia de una obligación constitucional que imponga regular todas las formas de arrendamiento de la misma manera y teniendo en cuenta que la mayor cantidad de personas que viven bajo esta modalidad contractual se encuentran en los estratos socioeconómicos 1 y 2.

43. Con todo, para el interviniente, la Corte debe preguntarse si la norma que se acusa limita irrazonablemente el derecho de propiedad, por cuanto la caución que se impone en la ley “no es ofrecida actualmente por el mercado asegurador”[43]. Tal afirmación se sustenta con lo dicho por FEDELONJAS[44], lo cual, a juicio de la Universidad, no fue controvertido por el gremio de los aseguradores FASECOLDA.

44. De esta manera, al no expedirse la caución para poder activar lo señalado en la disposición demandada, “el arrendador no puede cumplir tal exigencia[,] (…) [lo que conduce a que se esté] (…) vulnerando el derecho de propiedad”[45] En efecto, “la ausencia de oferta efectiva de la caución que exige la norma demandada genera una carga excesiva en el arrendador o propietario[,] pues al no encontrar compañías aseguradoras que ofrezcan el producto en condiciones razonables, se ven constreñidos a optar por el depósito de una suma equivalente a 6 cánones mensuales de arrendamiento, lo que resulta ser una carga irrazonable como exigencia para recuperar la tenencia del inmueble de su propiedad[,] en aquellos casos especiales que contemplan los literales a), b) y c), del numeral 8, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003”[46]. Por tal razón, el interviniente propone que se declare inexequible el precepto demandado, por vulnerar el artículo 58 de la Constitución.

45. Intervención que presenta un concepto técnico sobre la materia. El Departamento Nacional de Planeación afirma que la Ley 820 de 2003 es un instrumento por medio del cual el Estado fija las condiciones para suplir una necesidad habitacional de las personas, usando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, como una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda digna.

46. Dentro de este cometido, se resalta que, desde un punto de vista técnico, la constitución de la garantía a la que alude el precepto legal demandado “no genera condiciones de desigualdad o desventaja para el arrendador, ya que la sola creación no implica la materialización del pago[.] [P]or el contrario[,] es una medida de protección que se creó para el arrendatario, pues a través de la Ley 820 de 2003, se fijaron las condiciones para suplir la necesidad habitacional por medio de particulares, (…) y esta no puede verse vulnerada ni puesta en riesgo por hechos y supuestos que no existen”[47], como lo son aquellos que se pretenden evitar con la caución que se exige.

47. Finalmente, dado que en el presente asunto, por razón del contenido de las intervenciones y de los cargos formulados, se expusieron en detalle cada uno los argumentos de los intervinientes, en el siguiente cuadro se incluirá una breve idea lo que se propone por cada uno de ellos.

|

Interviniente

|

Cuestionamiento/Comentario

|

Solicitud

|

|

Departamento Nacional de Planeación |

Este interviniente resalta que, desde un punto de vista técnico, la constitución de la garantía a la que alude el precepto legal demandado “no genera condiciones de desigualdad o desventaja para el arrendador, ya que la sola creación no implica la materialización del pago[.] [P]or el contrario[,] es una medida de protección que se creó para el arrendatario, pues a través de la Ley 820 de 2003, se fijaron las condiciones para suplir la necesidad habitacional por medio de particulares, (…) y esta no puede verse vulnerada ni puesta en riesgo por hechos y supuestos que no existen”[48], como lo son aquellos que se pretenden evitar con la caución que se exige. |

Ninguna |

|

Ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña |

Sostiene que el aparte acusado carece de un origen basado en una presunción de mala fe. Adicional a ello, no encuentra elementos de juicio que permitan determinar que existe un trato desigual inconstitucional entre los sujetos comparados, esto es, el arrendador y el arrendatario, del cual se pueda derivar una posible violación del mandato de igualdad y del derecho a la propiedad privada. |

Inhibición respecto de la vulneración de los artículos 13 y 58. Y exequibilidad frente al artículo 83 de la Constitución |

|

Ministerio de Justicia y del Derecho |

Para el Ministerio de Justicia y del Derecho no es cierto que el Legislador haya previsto una supuesta presunción de mala fe por parte del arrendador, sino que, por el contrario, expidió el precepto legal demandado para consagrar una garantía cierta y real a favor del arrendatario, a fin de asegurar la continuidad del contrato, una vez cumplido el término inicial o sus prórrogas, con el propósito de proteger su derecho a la vivienda digna.

De igual manera no se vulnera el derecho a la igualdad, en tanto las situaciones que se exponen por el actor no resultan comparables, y tampoco se lesiona el derecho a la propiedad, pues “la caución objeto de demanda sí obedece a un interés social, como es garantizar que las personas más vulnerables, que no pueden acceder a una vivienda propia, sí puedan suplir su necesidad de una vivienda digna mediante el arrendamiento de vivienda urbana de manera estable; esto es, con una garantía de continuidad en el contrato de arrendamiento mientras cumpla de su parte las condiciones del mismo”[49]. |

Exequible |

|

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |

Para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la caución que impone la ley no puede ser tomada como un desconocimiento a la presunción superior de buena fe, pues ello “implicaría de suyo que cualquier garantía exigida a una parte del contrato es una presunción de mala fe, y no lo es, ya que la vigencia de una garantía de cumplimiento, no es más que un seguro para garantizar el cumplimiento de lo pactado o la indemnización por desatenderlo, solo que, en el presente asunto, la garantía o caución se establece desde lo legal en pro de garantizar [el] derecho humano [a la vivienda digna] del eslabón más débil de la relación contractual, [esto es, el arrendatario]”[50].

A ello se agrega que la norma acusada carece de la entidad suficiente para vulnerar el derecho al propiedad, pues son precisamente los arrendadores “(…) quienes de manera permanente pueden ejercer el derecho a la disposición del bien objeto de arriendo, a tal punto que pueden dar por terminado unilateralmente el contrato cuando lo requieran para su habitación o porque lo vendieron, solo que si lo alegado resulta falso, el arrendador tiene derecho a exigir en su favor la caución legalmente establecida”[51], la cual opera como un mecanismo de protección de su derecho a la vivienda digna. |

Exequible |

|

Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá |

Para la Secretaria del Hábitat de Bogotá la presunción de buena fe prevista en el texto constitucional opera en las gestiones o trámites que los particulares realizan ante las autoridades públicas, y no en las relaciones que se llevan a cabo entre los particulares. En cuanto al presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, se afirma que el arrendamiento de vivienda urbana no es asimilable a otras tipologías de este mismo contrato, pues en ellas no subyace la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda digna.

Para finalizar, la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá concluye que la norma acusada no limita en modo alguno la disposición del inmueble o el ejercicio del derecho a la propiedad. Por el contrario, al prever una caución para permitir el ejercicio de determinadas causales de terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendador, tan solo dispone de un instrumento que equilibra las cargas entre las partes, cumpliendo con la función social que se exige del dominio (CP art. 58), al no permitir que se afecte una expectativa cierta de ocupar un inmueble por un tiempo específico, sin que existan razones serias que respalden tal decisión. |

Exequible |

|

Universidad de los Andes

|

Si bien la Universidad de los Andes considera que la norma no vulnera el principio de buena fe, ni el derecho de propiedad, propone que, para efectos de adelantar el juicio de igualdad, cabe recurrir a un test estricto de proporcionalidad, en el que (i) se advierte una finalidad legítima, la cual se vincula con la imposición de una caución como garantía de una obligación y como materialización de una indemnización, en el evento de probarse que se incumplió con los supuestos que habilitan el desahucio de un arrendatario. Tal medida (ii) es idónea, en tanto que protege el derecho a la vivienda digna de los tenedores de un inmueble. Y, además, se ajusta al (iii) criterio de necesidad, ya que la carga impuesta al arrendador asegura el amparo del citado derecho, al impedir el uso arbitrario de los atributos de la propiedad, en línea con el desarrollo de su función social. Finalmente, (iv) se estima que la medida no resulta proporcionada en sentido estricto, “pues no se conoce el razonamiento que realizó el Legislador para determinar la temporalidad de medio año de [la] caución[,] lo cual puede resultar excesivamente oneroso para arrendador. (…) Lo anterior[,] en razón a que no [se puede generalizar] ni presumir que los arrendadores se encuentran en suficiencia económica solo por ser propietarios[,] ya que muchos de ellos viven [del] arrendamiento e incluso podrían [verse] afectados en su mínimo vital”[52].

Por lo anterior, solicita “declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada[,] moderando el valor de la caución a cargo del arrendador[,] dado que tal suma[,] la cual a la luz de la disposición demandada se determina por el valor equivalente a seis meses del precio del arrendamiento[,] no resultaría proporcional y pudiera ser excesivamente onerosa para el arrendador”[53]. |

Exequible condicionado (moderando el valor de la caución a cargo del arrendador) |

|

Universidad Externado de Colombia |

Se afirma que la demanda ciudadana carece de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, por lo que la acusación realizada no tiene el alcance persuasivo necesario para suscitar una duda mínima sobre la validez de la norma impugnada[54]. De forma subsidiaria, solicita que se declare la exequibilidad del precepto demandado, ya que “no es posible sostener que la norma acusada vulnere el artículo 83 de la CP, pues no se refiere a una relación entre un particular y una autoridad pública, sino a una relación entre dos particulares, por un lado, el arrendador y, por el otro, el arrendatario.” Además, “es preciso indicar que en el presente caso la buena fe de la cual se trata es una buena fe objetiva, que (…) alude al deber de comportamiento probo y leal frente a la otra parte en el contrato”[55], por lo que, bajo ninguna circunstancia, se consagra una presunción de mala fe.

Por otro lado, la diferencia planteada por la norma respecto de las otras modalidades de arrendamiento se explica por la afectación que se podría llegar a producir frente al derecho a la vivienda digna consagrado en el artículo 51 de la carta, por lo que cada negocio jurídico es diferente y no por ello se lesiona el derecho a la igualdad.

Finalmente, no se vulnera el derecho de dominio que tiene el arrendador sobre su inmueble, ya que simplemente se impone una garantía para asegurar el cumplimiento de las causales de terminación unilateral especiales que se consagran en la norma acusada, en línea con las limitaciones que surgen de la función social de la propiedad. |

Inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda. En subsidio, exequibilidad |

|

Universidad Libre |

Para la Universidad Libre no se desconocen la presunción de buena fe, ni el derecho de propiedad. Con todo, a su juicio, la Corte debe preguntarse si la norma que se acusa limita irrazonablemente el derecho de propiedad, por cuanto la caución que se impone en la ley “no es ofrecida actualmente por el mercado asegurador”[56], afirmación que se sustenta con lo dicho por FEDELONJAS, lo cual, a juicio de la Universidad, no fue controvertido por el gremio de los aseguradores FASECOLDA.

De esta manera, al no expedirse la caución para poder activar lo señalado en la disposición demandada, “el arrendador no puede cumplir tal exigencia[,] (…) [lo que conduce a que se esté] (…) vulnerando el derecho de propiedad”[57] En efecto, “la ausencia de oferta efectiva de la caución que exige la norma demandada genera una carga excesiva en el arrendador o propietario[,] pues al no encontrar compañías aseguradoras que ofrezcan el producto en condiciones razonables, se ven constreñidos a optar por el depósito de una suma equivalente a 6 cánones mensuales de arrendamiento, lo que resulta ser una carga irrazonable como exigencia para recuperar la tenencia del inmueble de su propiedad[,] en aquellos casos especiales que contemplan los literales a), b) y c), del numeral 8, del artículo 22 de la Ley 820 de 2003”[58]. Por tal razón, el interviniente propone que se declare inexequible el precepto demandado, por vulnerar el artículo 58 de la Constitución. |

Inexequible, por vulnerar el artículo 58 de la Constitución |

D. CONCEPTO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

48. En escrito del 5 de junio de 2023, la Procuradora General de la Nación rindió el concepto a su cargo y le solicitó a la Corte que declare la exequibilidad del inciso acusado del artículo 22 de la Ley 820 de 2003. Para el efecto, propone que se lleve a cabo un test intermedio de razonabilidad, en el que se tengan en cuenta el principio de la buena fe, la protección de la propiedad privada y la garantía del derecho a la vivienda digna.

49. Con base en lo anterior, se señala que la norma acusada persigue (i) un fin legítimo e importante, porque pretende evitar que los arrendatarios de un inmueble urbano sean arbitrariamente desahuciados de su lugar de habitación por parte de los arrendadores, con lo que se busca proteger el derecho a la vivienda digna previsto en el artículo 51 superior. Para lograr este propósito, (ii) la fijación de la caución que se prevé en la norma demandada constituye un medio conducente, pues asegura razonablemente que “el arrendador no aplique de manera arbitraria (…) las causales de terminación unilateral del contrato de alquiler de vivienda urbana”. En efecto, de acudirse falsamente a alguna de las hipótesis previstas en la ley, se perdería la garantía otorgada, cuyo valor es comparativamente más alto frente a la indemnización a la que pudo el arrendador optar para finalizar el vínculo jurídico sin causal alguna, y que equivale a tres meses de canon[59].

50. Por último, (iii) la exigencia de la caución no es una medida evidentemente desproporcionada, por una parte, porque el precepto cuestionado no tiene efecto alguno sobre la titularidad del dominio, porque existen otras causales para dar por terminado el contrato de arrendamiento que no imponen la constitución de una caución, y porque la limitación en la disposición del bien, producto de la garantía que se exige, “es consonante con la función solidaria de la propiedad, que en este caso se concreta en la salvaguarda del derecho social a la vivienda digna”[60]. Y, por la otra, porque el principio de la buena fe no impide que el Congreso asegure ciertos riesgos que pueden poner en peligro los derechos fundamentales, como sucede con la afectación arbitraria del lugar de vivienda de una familia ante un desahucio caprichoso.

51. En síntesis, la Procuraduría concluye que el texto acusado es constitucional, puesto que no se desconocen los mandatos superiores de igualdad, buena fe y propiedad contenidos en los artículos 13, 58 y 83 de la Carta Política. Contrario a ello, es claro que se trata de “(…) una disposición que pondera dichos bienes con el derecho fundamental a la vivienda digna de las personas que habitan en inmuebles arrendados y, por ende, se solicita a la Corte (…) que declare su exequibilidad”[61].

III. CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA

52. Esta corporación es competente para resolver la demanda planteada según lo dispuesto por el artículo 241.4 del texto superior, en cuanto se trata de una acción promovida por un ciudadano en contra de una norma de rango legal, que se ajusta en su expedición a la atribución consagrada en el numeral 1° del artículo 150 de la Constitución[62].

B. CUESTION PREVIA: EXAMEN DE APTITUD DE LA DEMANDA

53. Aptitud de la demanda. Reiteración de jurisprudencia. El Decreto Ley 2067 de 1991, que contiene el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional, en el artículo 2°, precisa que las demandas de inconstitucionalidad deben presentarse por escrito, lo cual puede hacerse en copia física o a través de los canales digitales dispuestos para tal efecto, y deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) señalar las normas que se cuestionan y transcribir literalmente su contenido o aportar un ejemplar de su publicación oficial; (ii) especificar los preceptos constitucionales que se consideran infringidos; (iii) presentar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si la acusación se basa en un vicio en el proceso de formación de la norma demandada, se debe establecer el trámite fijado en la Constitución para expedirlo y la forma en que éste fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda. El tercero de los requisitos antedichos, que se conoce como el concepto de la violación[63], implica una carga material y no meramente formal, que lejos de satisfacerse con la presentación de cualquier tipo de razones, exige la formulación de unos mínimos argumentativos, que se deben apreciar a la luz del principio pro actione.

54. En primer lugar, en las sentencias C-1052 de 2001, C-856 de 2005 y C-108 de 2021, entre otras, la Corte ha señalado que estos mínimos de argumentación corresponden al cumplimiento de unas cargas de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Así, al decir de la Corte, hay claridad cuando existe un hilo conductor de la argumentación que permite comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las cuales se soporta; hay certeza cuando la acusación recae sobre una proposición jurídica real y existente y no sobre una que el actor deduce de manera subjetiva; hay especificidad cuando se define o se muestra cómo la norma legal demandada vulnera la Carta; hay pertinencia cuando se emplean argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no de estirpe legal, doctrinal, de conveniencia o de mera implementación; y hay suficiencia cuando la demanda tiene alcance persuasivo, esto es, cuando es capaz de suscitar una duda mínima sobre la validez de la norma legal demandada, con impacto directo en la presunción de constitucionalidad que le es propia.

55. En segundo lugar, al momento de examinar el cumplimiento de las cargas de argumentación mencionadas, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, en aplicación del principio pro actione, le corresponde a la Corte hacer prevalecer el derecho de acceso a la administración de justicia, siempre que, en ejercicio del deber que tiene todo juez de la República de interpretar la demanda, sea posible entender la acusación que se plantea frente a la norma acusada y ella resulte predicable de un contenido constitucional específico, del cual se pueda derivar la existencia de una duda mínima en cuanto a su constitucionalidad. Así, el principio en mención busca evitar, en lo posible, fallos inhibitorios, pero no permite desconocer el carácter rogado de su competencia[64].

56. De conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-292 de 2019, son dos las exigencias que se adscriben específicamente al principio pro actione: “La primera (i) prohíbe una aproximación a la demanda que tenga por objeto o como efecto un incremento en los requerimientos técnicos de la acusación, al punto de privilegiarlos sobre el debate sustantivo que puede derivarse razonablemente de la misma. La segunda (ii) ordena que en aquellos casos en los que exista una duda sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas de argumentación, la Corte se esfuerce, en la medida de sus posibilidades, por adoptar una decisión de fondo.”

57. Finalmente, en punto al examen sobre la aptitud de la demanda, la Corte ha aclarado que si bien este debe realizarse en la etapa de admisibilidad, el ordenamiento jurídico permite que este tipo de decisiones se adopten en la sentencia[65], teniendo en cuenta que en algunas oportunidades el incumplimiento de los requisitos formales y materiales de la acusación no se advierte desde un principio, o los mismos suscitan dudas, o se prefiere darle curso a la acción para no incurrir en un eventual exceso formal frente al ejercicio del derecho de acción de los ciudadanos. En este orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte ha distinguido ambas etapas procesales y ha manifestado que la decisión del ponente sobre la admisión no compromete la evaluación que, en términos de autonomía, puede realizar la Sala Plena sobre la aptitud sustancial de la demanda, ya que, a partir del desarrollo del proceso, esta autoridad tiene la posibilidad de efectuar un análisis con mayor rigor, detenimiento y profundidad sobre la acusación formulada, sobre la base de las distintas intervenciones y de los conceptos que se incorporan al expediente. Al respecto, este tribunal ha dicho que:

“Aun cuando en principio, es en el auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del magistrado ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad”[66].

58. Aptitud en el caso concreto. En el asunto bajo examen, se observa que la gran mayoría de las intervenciones realizadas concuerdan en que la demanda formulada satisface las exigencias previstas en el Decreto Ley 2067 de 1991, para provocar un juicio de fondo. Tan solo dos de los intervinientes, en concreto, la Universidad Externado de Colombia y el ciudadano Harold Sua Montaña, si bien solicitan, por lo general, la declaratoria de exequibilidad del precepto legal demandado, también cuestionan la aptitud de la demanda[67].

59. Un examen a los argumentos planteados por ambos intervinientes lleva a esta corporación a considerar que les asiste razón, en cuanto al cargo referente al desconocimiento del derecho a la igualdad. Por el contrario, se considera que las acusaciones relativas a la violación del principio de buena fe y la infracción del derecho a la propiedad privada sí satisfacen los mínimos requeridos para adelantar el juicio de constitucionalidad.

60. Así, para comenzar, es preciso referirse al contenido del precepto legal demandado, conforme con el cual, en el ámbito de la terminación unilateral del contrato de arrendamiento de vivienda urbana por parte del arrendador, se establece que se podrá a la fecha del vencimiento del término inicial o de sus prórrogas[68], poner fin a la relación existente entre las partes y obtener la restitución del inmueble arrendado, “previo aviso al arrendatario”, con una antelación no menor a tres (3) meses al plazo previamente señalado, cuando concurra alguna de las siguientes causales: (a) cuando el propietario o poseedor del bien lo necesitare para ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor de un (1) año; (b) cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras “independientes” para su reparación[69]; o (c) cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa.

61. Respecto de estos eventos, la norma impugnada señala que, con el aviso previo, se deberá acompañar “la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros legalmente reconocida, constituida a favor del arrendatario por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la restitución”[70].

62. Examen de aptitud del cargo referente al desconocimiento del derecho a la igualdad (CP art. 13). Sobre la base de la norma sometida a control, en primer lugar, el demandante propone dos extremos de comparación, en los que considera que se presenta un trato desigual carente de justificación. Así, por una parte, señala que si el contrato de arrendamiento es un negocio privado, bilateral y conmutativo, es decir, en el que ambas partes adquieren derechos y obligaciones que se suponen son equivalentes, no existe motivo válido alguno para que, cuando se pretende ponerle fin de manera unilateral al contrato de arrendamiento, tan solo a uno de los extremos (esto es, al arrendador) se le impongan mayores cargas. Precisamente, y como se infiere de su exposición, en ninguna de las causales que autorizan al arrendatario a ponerle fin de manera unilateral al contrato, se le exige prestar caución a favor del arrendador.

63. Y, en segundo lugar, alega que existe un trato desigual injustificado entre el arrendador de vivienda urbana y el arrendador de otro tipo de inmuebles (v.gr. el arrendamiento de local comercial), pues al primero se le exige prestar una garantía bajo la presunción de que va a incumplir, lo que supone otorgar un tratamiento inequitativo sustentado en una razón inconstitucional, al contrariar el principio de la buena fe.

64. En su intervención sobre este cargo, la Universidad de los Andes manifestó que si bien la norma acusada cumple con los presupuestos de idoneidad y necesidad del juicio integrado de igualdad, en todo caso es una medida desproporcionada, porque no resulta “razonablemente justificado” que se exija al arrendador una caución del valor de seis (6) meses del canon de arrendamiento, para finalizar el contrato bajo las causales previstas por la ley. En su concepto, esta carga puede resultar excesivamente onerosa para el arrendador, por lo que solicita que se declare “la exequibilidad condicionada de la norma demandada, moderando el valor de la caución a cargo del arrendador[,] dado que tal suma[,] la cual a la luz de la disposición demandada se determina por el valor equivalente a 6 meses del precio del arrendamiento[,] no resultaría proporcional y pudiera ser excesivamente onerosa para el arrendador.”

65. En contraste con lo anterior, para el ciudadano Harold Sua Montaña, con base en el acervo probatorio recolectado, no existe “(…) elementos de juicio a través de los cuales [se pueda] (…) determinar un trato desigual inconstitucional entre los sujetos comparados[,] (…) pues en el sustento de la acción como en el material (…) recaudado[,] no hay explicación alguna [que permita] configurar [un] patrón de igualdad”[71]. Por su parte, para la Universidad Externado de Colombia no se cumple con la carga de especificidad, ya que no existe un tertium comparationis al cual recurrir. En efecto, “el juicio de igualdad que se propone entre el arrendador y el arrendatario[,] (…) no explica en forma coherente las razones por las cuales (…) se plantea dicha comparación, pues solo se basa en la naturaleza del contrato como bilateral y conmutativo, lo que alude a otro tipo de efectos jurídicos y no a un tratamiento exactamente igual para ambas partes del contrato. (…) [Por lo demás,] el accionante tampoco demuestra las razones por las cuales el tratamiento diferente que la norma acusada otorga a la terminación unilateral del contrato por el arrendador, en ciertas causales específicas, y la terminación unilateral por el arrendatario, no tiene una justificación razonable, proporcional y suficiente que lo autorice (…)”[72], la cual, en su criterio, proviene de la garantía del derecho a la vivienda digna del arrendador (CP art. 51).

66. En lo que respecta al juicio de igualdad, la jurisprudencia reiterada de la Corte ha condensado su desarrollo en dos etapas[73]: (i) lo primero que debe advertir el juez constitucional es si los sujetos bajo revisión (o los supuestos o consecuencias jurídicas que se predican de ellos) son susceptibles de ser comparados, pues en caso de que encuentre que son claramente distintos deberá declarar la exequibilidad de la norma, sin que pueda proseguirse con la siguiente etapa del juicio. Al contrario, si advierte que lo comparado, en principio, podría ser tratado de la misma forma, (ii) cabe continuar con el examen de adecuación, idoneidad y proporcionalidad del trato diferenciado que consagra la norma censurada, de acuerdo con el nivel de intensidad del juicio que corresponda, destacando los objetivos que se buscan por el trato disímil, los medios empleados para alcanzarlo y la relación entre medios y fines.

67. No obstante, para poder desarrollar el citado esquema de juicio, es preciso señalar que la jurisprudencia constitucional también ha sostenido que la viabilidad de un cargo por violación del derecho a la igualdad no se limita a la simple manifestación de considerar que las normas objeto de controversia establecen un trato diferenciado o una discriminación y que, por ello, son contrarias al artículo 13 superior[74]. En efecto, para poder establecer –en un marco relacional– si existe una diferencia de trato carente de justificación, es preciso que el demandante actor manifieste: (i) cuáles son los sujetos que se comparan y por qué ellos deberían recibir el mismo trato o, en otras palabras, se le asigna el deber de precisar el tertium comparationis; (ii) en qué sentido se presenta la diferenciación, esto es, definir “si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disimiles”[75], y (iii) explicar por qué el tratamiento diferenciado no está constitucionalmente justificado[76].

68. La falta de cumplimiento de estas exigencias conduce a la desatención de las cargas de pertinencia, especificidad y suficiencia previamente mencionadas[77]. En cuanto a la carga de pertinencia, porque no se verificaría el juicio de contradicción normativa entre una norma de rango legal y una de rango constitucional, al limitarse el alcance de la acusación a una valoración de conveniencia sobre la distinción de trato consagrada en la ley. En relación con la carga de especificidad, porque no se exhibiría cuál es el problema de legitimidad constitucional que surge de la norma demandada, como consecuencia de la posibilidad que tiene el Legislador de prever consecuencias normativas distintas frente a supuestos de hecho no asimilables. Y, en cuanto a la carga de suficiencia, porque no existiría el mínimo razonamiento jurídico para cuestionar la presunción de constitucionalidad que cobija a todas las normas legales, por efecto del principio democrático.

69. En el asunto bajo examen, la Sala observa que no se satisface ninguno de los requisitos que se exigen para la formulación debida de un cargo por vulneración del derecho a la igualdad, por lo que no existe mérito para dictar un pronunciamiento de fondo, ni para condicionar la norma acusada en los términos referidos por la Universidad de los Andes, según el resumen realizado de su intervención. En efecto, como lo señala la Universidad Externado de Colombia y se infiere de lo manifestado por el ciudadano Sua Montaña, en cuanto a las alegaciones realizadas por el actor, si bien se proponen dos sujetos a comparar (arrendador y arrendatario), no se explica por qué ellos deberían recibir el mismo trato y por qué la diferencia que surge de la disposición legal acusada no está constitucionalmente justificada. Esta deficiencia en la argumentación del cargo mencionado impide establecer el tertium comparationis exigido por la jurisprudencia constitucional, para examinar la posible violación del derecho a la igualdad.

70. Precisamente, como se deriva del resumen de la acusación planteada por el demandante, sus argumentos se limitan a sostener que (i) el trato inequitativo surge de una razón inconstitucional, referente a que se presume que el arrendador va a incumplir con sus obligaciones, contrariando el principio de la buena fe; (ii) que al arrendatario no se le exige prestar caución en aquellos casos en que se permite su terminación unilateral; (iii) que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es bilateral y conmutativo; y (iv) que se generaría un trato desigual injustificado entre el arrendador de vivienda urbana y el arrendador de otro tipo de inmuebles (v.gr. el contrato de arrendamiento para ocupación de establecimientos de comercio).

71. Estas razones no satisfacen los requisitos previamente mencionados, en primer lugar, porque en ningún momento la norma demandada establece algún tipo de presunción respecto del arrendador. En segundo lugar, porque no se justifica la razón o circunstancia por la cual los sujetos comparados deberían recibir el mismo trato, simplemente se afirma que al arrendatario no se le exige ninguna caución, (a) sin advertir si las causales de terminación entre las partes son comparables, cuya respuesta es negativa, si tiene en cuenta lo previsto en los artículos 22 y 24 de la Ley 820 de 2003[78], y (b) si la posición jurídica de ambas partes puede asumirse como igual, lo que también se descarta, cuando, como se infiere de los antecedentes de este proceso, entre otras, la citada ley tiene la finalidad de asegurar un marco de equilibrio en las relaciones que surgen entre las partes del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, dado que el arrendatario suele constituir la parte débil de este negocio, al no gozar de los atributos del dominio, frente a la expectativa que tiene de residir en una misma morada.

72. En tercer lugar, porque la invocación de la naturaleza bilateral y conmutativa de este contrato no supone cuestionar el trato otorgado desde la órbita constitucional, ni tampoco inferir que entre las partes debe existir un tratamiento exactamente igual, ya que el papel de dichas nociones se limita al de servir de caracterización del acto jurídico, entendiendo que cada parte se obliga respecto de la otra y que sus compromisos serán equivalentes más no iguales, respecto de los derechos y obligaciones que surjan para cada una de ellas[79]. Sin ir más lejos, por ejemplo, al arrendatario se le puede exigir prestar caución para garantizar las obligaciones que se produzcan con las empresas de servicios públicos domiciliarios (Ley 820 de 2003, art. 15), como requerimiento que no se predica del arrendador, pues éste no tiene la tenencia del bien.

73. Y, en cuarto y último lugar, porque en lo referente a que la norma acusada viola el derecho a la igualdad, por cuanto se generaría un trato desigual injustificado entre el arrendador de vivienda urbana y el arrendador de otro tipo de inmuebles, en concreto, el contrato de arrendamiento para ocupación de establecimientos de comercio, la Sala considera que este planteamiento carece de aptitud necesaria para provocar un pronunciamiento de fondo, ya que no explica las razones por las cuales las tipologías del contrato de arrendamiento mencionadas deberían regularse de igual forma, pese a que tienen una finalidad distinta y están sometidos a diferentes regímenes jurídicos.

74. En este orden de ideas, en cuanto al régimen del contrato de arrendamiento y las regulaciones especiales, según estas tenga por objeto la vivienda urbana o la ocupación de un local comercial, en la sentencia C-248 de 2020, la Corte explicó que “[e]l Código Civil establece en su artículo 1973 que el arrendamiento es un contrato en el que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por ese goce, obra o servicio, un precio. En lo que tiene que ver con el arrendamiento de inmuebles, la regulación está contenida fundamentalmente en los artículos 1974 a 2044 del Código Civil, no obstante, el arrendamiento de ciertos inmuebles se sustrajo de dicha normativa para someterlos, en materia de inmuebles urbanos destinados a vivienda, a la Ley 820 de 2003, y en materia de inmuebles ocupados con un establecimiento de comercio, a los artículos 518 a 524 del Código de Comercio. Las normas anteriores prevén disposiciones de orden público de obligatorio acatamiento por las partes, así como reglas supletivas y accidentales que pueden ser acogidas o modificadas por los contratantes en desarrollo de su autonomía privada.”[80]

75. Además de haber omitido el examen de los regímenes jurídicos específicos que se aplican según la destinación del inmueble arrendado, al estructurar el cargo por violación del derecho a la igualdad, el demandante también dejó de lado la diferencia entre las finalidades de los contratos de arrendamiento para vivienda urbana y local comercial, y la forma en que esto incide en la definición de las reglas aplicables y sus consecuencias jurídicas. En concreto, no tuvo en consideración que mientras en el contrato de arrendamiento para vivienda urbana está de por medio el goce del derecho fundamental a una vivienda digna, en el contrato de arrendamiento de un local comercial no subyace dicha garantía, sino que su objeto el desarrollo de una actividad económica que sirve de fuente de empleo y genera de riqueza[81].

76. En consecuencia, y por el conjunto de razones expuestas, la Corte se inhibirá de pronunciarse respecto del cargo por presunta vulneración del derecho a la igualdad (CP art. 13), toda vez que la demanda propuesta no satisface los requisitos mínimos que se exigen de un juicio de esta naturaleza, los cuales comprometen las cargas de especificidad, pertinencia y suficiencia, en los términos anteriormente señalados.

77. Examen de aptitud del cargo referente al desconocimiento del principio de la buena fe (CP art. 83). Sobre la base de la norma sometida a control, el demandante igualmente alega que el precepto legal acusado vulnera el principio de la buena fe (CP art. 83), en primer lugar, bajo el argumento de que la caución que se exige parte de una presunción de mala fe en el actuar del arrendador, pues “en ningún contrato bilateral privado se exige a una de las partes constituir una garantía a favor de la otra (…), cuando se da el previo aviso que pacten en el contrato o que estipule la ley”[82]. En efecto, requerir una garantía por eventos posteriores que suponen una transgresión del orden jurídico, en palabras del actor, lo que hace es presumir “(…) que el arrendador puede incumplir con la causal invocada, algo totalmente contrario al principio constitucional de la buena fe”[83].