TEMAS-SUBTEMAS

Sentencia SU-068/23

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES-Inexistencia de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial

(...) el alto tribunal analizó de manera racional y acorde con las circunstancias de las internas, los testimonios que fueron presentados. Esto se refuerza por la relación de especial sujeción en la que se encuentran las personas privadas de la libertad respecto de las autoridades penitenciarias y carcelarias del Estado, que les impide tener amplias posibilidades probatorias para denunciar actos violatorios de sus derechos fundamentales; (...), el Consejo de Estado fue claro en establecer que se podrá optar por medidas de reparación no pecuniarias, o, cuando se presenten casos excepcionales y estas medidas sean inanes para reparar a las víctimas, se deberá optar por la indemnización pecuniaria.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE ALTAS CORPORACIONES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad son más estrictos

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto el accionante no atacó el defecto procedimental alegado en sede de tutela

(...) el defecto procedimental por la supuesta violación del principio de congruencia (art. 281 del Código General del Proceso), no se satisface el requisito de subsidiariedad pues, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 472 de 1998, las entidades accionantes contaban con el recurso extraordinario de revisión, al que se refieren los artículos 248 a 255 de la Ley 1437 de 2011.

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN SISTEMA PENITENCIARIO-Jurisprudencia constitucional/ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Alcance

El objetivo de declarar el estado de cosas inconstitucional no es, ni mucho menos, flexibilizar el control a las entidades estatales ni tampoco servir de fundamento para que estas desconozcan su obligación de reparación pecuniaria cuando se configura un daño antijurídico. Todo lo contrario, el objetivo de un estado de cosas inconstitucional es el de reconocer una situación de vulneración masiva y constante de los derechos fundamentales de cierta población que, por ende, necesitará una protección constitucional especial.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos

(...), la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

ACCION DE GRUPO-Naturaleza y alcance

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR AFECTACIÓN A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS-Procedencia de la reparación del daño

Esta indemnización pecuniaria se presenta en aquellos casos en los que esté acreditada la grave violación de la garantía, las medidas de reparación no monetarias son insuficientes y no se reconoció algún valor por el daño a la salud.

DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Características

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR AFECTACIÓN A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS-Flexibilización de reglas probatorias a sujetos de especial protección constitucional

(...), la jurisprudencia constitucional reconoce que el juez ordinario debe flexibilizar la valoración de medios probatorios cuando le sea solicitado analizar la acción u omisión del Estado en la comisión de un daño antijurídico en casos en los cuales se evidencien afectaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos y, debido a esta situación, se dificulten los medios probatorios para los individuos. En este mismo sentido, de acuerdo con el artículo 211 del Código General del Proceso, el juez tiene la libertad de analizar las pruebas en cada caso y tachar aquellas que considere que no cumplen con un estándar apropiado de veracidad.

DIGNIDAD HUMANA-Triple naturaleza constitucional, valor, principio y derecho fundamental

HACINAMIENTO CARCELARIO-Principal problema del sistema penitenciario y carcelario, del cual se derivan muchos otros que afectan el proceso de resocialización y el respeto por la dignidad humana

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE HACINAMIENTO CARCELARIO-Naturaleza

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE HACINAMIENTO CARCELARIO-Seguimiento en materia penitenciaria y carcelaria

RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas privadas de la libertad

(...), esta Corte le ha dado prioridad a la situación penitenciaria y carcelaria en el país, con el objetivo de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. En este sentido, para la Corte es razonable que, cuando una autoridad judicial encuentre que el estado de hacinamiento de un establecimiento penitenciario o carcelario conlleva a situaciones inhumanas de vida en reclusión, pueda concluir que el Estado violó la dignidad de las personas privadas de la libertad.

MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Aplicación de enfoque diferencial de género

(...), el Estado debe brindar una protección especial reforzada a las mujeres que han sido privadas de la libertad, debido a que, por su condición de género, pueden encontrarse en mayor riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia de defecto fáctico, por cuanto no existe un error en el juicio valorativo de la prueba testimonial

(...), la prueba testimonial ... y el informe del personero municipal, junto con los demás medios de prueba, sí permitían acreditar el hacinamiento del establecimiento carcelario, los perjuicios morales y el daño a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos (...)

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR AFECTACIÓN A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS-Jurisprudencia del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, a través de la sentencia de unificación del 2014 permitió que la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos, como lo puede ser la dignidad humana, sea reparada a través de medidas indemnizatorias cuando el juez evidencie que las medidas no pecuniarias son insuficientes para resarcir a las víctimas. Estas medidas pecuniarias serán reconocidas por el juez de acuerdo con el análisis que realice sobre el caso en concreto y, sobre todo, si encuentra acreditadas violaciones relevantes a los derechos constitucionalmente amparados.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

Sentencia SU-068 de 2023

Referencia: Expediente T-8.483.097

Acción de tutela instaurada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo.

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere la siguiente:

SENTENCIA.

Esta decisión se expide en el proceso de revisión de: (i) el fallo de tutela de primera instancia proferido el 20 de agosto de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado y (ii) el fallo de tutela de segunda instancia dictado el 30 de septiembre del 2021 por la Sección Quinta de esa misma Corporación[1]. Las providencias revisadas se profirieron para resolver la acción de tutela promovida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) por sí misma y en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) contra el fallo del 20 de noviembre de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado[2].

I. ANTECEDENTES

1. El 18 de junio de 2021 la ANDJE, el Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC presentaron una acción de tutela en contra de la decisión del 20 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado[3], por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En esa sentencia, el Consejo de Estado resolvió una acción de grupo presentada por varias mujeres privadas de la libertad y condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el hacinamiento de la cárcel de El Cunduy de Florencia. A continuación, se resumen los hechos correspondientes a esta tutela.

A. Hechos relevantes[4]

2. El 14 de junio de 2013, las señoras Norma Constanza Valencia, Aura María Rodríguez García, Olga Patricia Cabrera, Sormélida Gutiérrez, Linda Lorena Bañol García, Nory Morales Bolaños, Yanid Parra Leiton, Miryam Avendaño Quintero, Luz Marina Romero Hernández, Rocío Duque Latorre y Sandra Milena Herrera, todas mujeres privadas de la libertad, interpusieron el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo en contra del INPEC, la USPEC y el Ministerio de Justicia. Las accionantes consideraron que las entidades demandadas eran responsables por los daños sufridos como consecuencia del hacinamiento del pabellón de mujeres del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad (EPCMS) El Cunduy, ubicado en Florencia (Caquetá), lugar donde estaban recluidas.

3. En la acción de grupo, las internas señalaron que entre el 1 de enero de 2012 y el 21 de mayo de 2013 ingresaron al pabellón de reclusión de la cárcel alrededor de 183 mujeres, a pesar de que este contaba con una capacidad para 32 personas. Para las mujeres, esta situación derivó en el desconocimiento de la dignidad e integridad humana de todas las internas, pues la evidente sobrepoblación impidió que en el lugar de reclusión se observaran todas las condiciones mínimas de salubridad.

4. Las demandantes solicitaron el pago de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes (en adelante SMLMV), como medio de indemnización general por los perjuicios morales causados, y otro pago por 80 SMLMV para cada una de las accionantes como indemnización por los daños a sus derechos a la salud y a la vida en relación. Como pruebas principales, las accionantes presentaron testimonios de personas cercanas que visitaron la cárcel y un informe del personero municipal de Florencia, el cual reiteraba la posición de las internas y testigos.

5. Inicialmente el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia del 4 de mayo de 2017, negó las pretensiones de la acción de grupo por considerar que las actoras no lograron probar los perjuicios reclamados. En particular, el Tribunal advirtió que de las pruebas aportadas no era posible concluir que los daños alegados ocurrieron, pues “las pruebas testimoniales recepcionadas [sic] solo dan cuenta del hacinamiento carcelario que se percibe desde el exterior […]”[5]. En adición a esto, respecto de dos de los testimonios, el Tribunal estimó que lo dicho por los testigos no podría dar cuenta de los perjuicios causados sobre todas las internas del centro, pues se trataba de familiares de una de las personas privadas de la libertad, por lo que la prueba no era imparcial.

6. El grupo de internas de El Cunduy apeló la decisión de primera instancia. En sentencia del 20 de noviembre de 2020, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad del Ministerio de Justicia, del INPEC y de la USPEC. La autoridad judicial encontró acreditados los daños a la dignidad e integridad causados por las condiciones inhumanas en que estuvieron recluidas las internas del pabellón femenino de la cárcel de El Cunduy, entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013. En consecuencia, la Sección Tercera declaró la responsabilidad del Estado por estos hechos y ordenó que, por concepto de perjuicios causados, se reconociera una indemnización no solo en favor de las once accionantes iniciales, sino para toda la población privada de la libertad en la cárcel de El Cunduy, que se encontraba en hacinamiento para el momento de los hechos. El Consejo de Estado calculó el valor de la indemnización que debían recibir las mujeres privadas de la libertad de El Cunduy, para lo cual promedió el número de internas que entre los años 2012 y 2013 estuvieron recluidas en condiciones de hacinamiento. Luego de obtener ese promedio, el Consejo de Estado determinó que un total de 92 mujeres tenían derecho a recibir una indemnización por los hechos expuestos en la acción de grupo y tasó el pago total de la indemnización en 18.371 SMLMV. El Consejo de Estado justificó su decisión en cuatro argumentos.

7. Primero, en relación con la acreditación del hacinamiento, el Consejo de Estado afirmó que los testimonios presentados por las internas tenían un valor probatorio en la medida en que ellas, al estar privadas de la libertad, no tenían la posibilidad de presentar otro tipo de pruebas. Igualmente, la autoridad judicial consideró el temor que podían sentir las internas en documentar los sufrimientos a los que fueron sometidas. En adición, la Sección Tercera tuvo en cuenta el informe presentado por el personero del municipio de Florencia, que coincidía con los hechos narrados por los testigos, por lo que el Consejo de Estado concluyó que se logró demostrar el estado de hacinamiento del centro carcelario.

8. Segundo, el Consejo de Estado estimó acreditado el daño a la dignidad humana de las demandantes. Así lo explicó la autoridad judicial en la decisión cuestionada a través de esta acción de tutela:

“[está] suficientemente acreditad[o] la ocurrencia de un trato cruel, inhumano y degradante que ha violado los derechos a la dignidad e integridad de las internas de El Cunduy. […]. Las pruebas del expediente hacen evidente que durante muchos años se ha mantenido el incumplimiento de los deberes de garantía de los derechos no limitables de las mujeres de El Cunduy, y que esa violación generalizada de derechos no se ha detenido con las medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional. Respecto de estas mujeres, el Estado ha asumido una posición de indolencia cercana a la desidia deliberada. Sin embargo, en este proceso no se acreditó la intención estatal de producir la degradación que han padecido efectivamente las internas de El Cunduy, ni que con ella se buscara una finalidad ilícita”[6].

9. Tercero, en relación con la tasación de la indemnización, el alto tribunal contencioso sostuvo que era necesario incluir dentro de esta los perjuicios morales. En efecto, la autoridad judicial expuso que una persona víctima de graves violaciones a sus derechos siempre sufre este tipo de perjuicios, sobre todo cuando el Estado fue indiferente frente a las condiciones de hacinamiento. Al respecto, la Sección Tercera indicó lo siguiente en la decisión:

“[las accionantes sufrieron de] perjuicio moral accesorio al que acompaña necesariamente la pérdida de la libertad por una decisión judicial legal. Las mujeres internas en la cárcel de El Cunduy perdieron el sosiego, la tranquilidad y la sensación de seguridad mínimas a las que tenían derecho en condición de reclusión, como consecuencia de la violación constante de su dignidad e integridad por las condiciones de hacinamiento en que fueron recluidas”[7].

10. Cuarto, en relación con los perjuicios por daños a derechos que gozan de protección constitucional y convencional, el Consejo de Estado consideró que se vulneró el derecho a la dignidad. Para explicar su postura, afirmó lo siguiente:

“[n]inguna medida puede devolver a las mujeres de El Cunduy el derecho arrebatado a la dignidad; ninguna medida podrá volver atrás el tiempo para que ejerzan retroactivamente sus derechos, para que reversen lo que percibieron sobre sí mismas durante el tiempo que fueron obligadas a permanecer en las condiciones de hacinamiento inhumano”[8].

B. La acción de tutela

11. El 18 de junio de 2021, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por sí misma y en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios instauró acción de tutela contra la sentencia del 20 de noviembre de 2020 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En esencia, las tutelantes sostuvieron que esa autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

12. Previo a sustentar los defectos de la providencia judicial, las peticionarias sostuvieron que en su caso se cumplía con los requisitos de la acción de tutela contra sentencias. Específicamente, las actoras explicaron que su demanda observó los requisitos de:

(i) relevancia constitucional, en la medida en que se vulneraron dos garantías fundamentales por una indebida valoración probatoria;

(ii) subsidiariedad, ya que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la USPEC no contaban con otro mecanismo judicial eficaz para que se garantizaran los derechos fundamentales vulnerados con la decisión del 20 de noviembre de 2020. Para las tutelantes, contra la sentencia cuestionada no procedía recurso ordinario alguno, ya que es una decisión adoptada en segunda instancia. Las actoras afirmaron que tampoco procedía el mecanismo de la eventual revisión establecido en los artículos 272 y 273 de la Ley 1437 de 2011. Las demandantes informaron que ese mecanismo procede contra las decisiones adoptadas por los tribunales administrativos en acciones populares y de grupo, por lo que en este caso es improcedente, en atención a que la decisión cuestionada fue proferida por el Consejo de Estado. Finalmente, las accionantes advirtieron que el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 tampoco era procedente. En concreto, para la parte actora, los defectos alegados en la acción de tutela no se enmarcaban en ninguna de las causales de procedencia de este recurso;

(iii) inmediatez, en la medida en que la sentencia del 20 de noviembre de 2020 se notificó por estado del 23 de noviembre de 2020. Además, las accionantes resaltaron que el 4 de diciembre de 2020 el Consejo de Estado decidió la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. Según las entidades accionantes, el auto que resolvió la aclaración se notificó en estado del 22 de enero de 2021 y cobró ejecutoria el 25 de enero de 2021;

(iv) la irregularidad procesal alegada es decisiva en el proceso, pues se condenó al Estado al pago de perjuicios que no fueron probados;

(v) se identificaron los hechos sustento de la vulneración;

(vi) la acción de tutela no se dirige a cuestionar una decisión de la misma naturaleza.

13. Sobre la configuración de los defectos específicos, las peticionarias manifestaron que la sentencia del 20 de noviembre de 2020 incurrió en los defectos fáctico, procedimental absoluto y sustantivo por desconocimiento del precedente, por las siguientes tres razones.

14. Primero, las entidades accionantes advirtieron que el Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico por la inadecuada valoración de los testimonios de la señora Flor María García y del señor Norvey García Suárez, quienes son la tía y el sobrino de una de las internas. En criterio de las actoras, el Consejo de Estado tomó los testimonios de estas personas como pruebas para acreditar el hacinamiento del establecimiento carcelario, los perjuicios morales y el daño a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos.

15. Al respecto, las entidades accionantes consideraron que la valoración de los testimonios de personas cercanas a una de las partes del proceso contencioso se debería hacer con mayor rigurosidad por los vínculos familiares que tenían con la parte procesal. En adición, las tutelantes manifestaron que los testimonios de los familiares de una de las internas no acreditaban “la tristeza y dolor que padecieron todas las 372 internas pertenecientes al grupo por la situación de hacinamiento […][9]”. En efecto, para la parte actora, la prueba no se refirió a la situación particular de cada una de las privadas de la libertad.

16. Igualmente, las accionantes señalaron que, según los registros penitenciarios, el señor Norvey García fue tan solo tres o cuatro veces de visita al centro carcelario. Así, en criterio de las actoras, a la prueba se le debía restar fuerza para acreditar los perjuicios invocados. Por esta razón, la ANDJE y demás entidades concluyeron que no se probó de manera clara la situación de hacinamiento de todas las personas recluidas en el pabellón de mujeres de El Cunduy. Entonces, las peticionarias concluyeron que “no había lugar a reconocer los perjuicios morales y el daño a la vida digna en la sentencia en la suma de 18371 SMLMV, esto es, 16 mil millones de pesos ($16.690.531.146)”[10].

17. Por último, las tutelantes alegaron que la autoridad judicial accionada valoró de manera irrazonable el informe rendido por el personero municipal de Florencia, así como su declaración. Según las entidades tutelantes, con dicha prueba se acreditó el hacinamiento y los perjuicios, sin tener en cuenta que el informe se fundó en una sola visita realizada el 10 de abril de 2013.

18. Segundo, frente al defecto procedimental absoluto, las entidades estimaron que en la providencia cuestionada se desconoció el principio de congruencia, contenido en el artículo 281 del Código General del Proceso[11]. Según las tutelantes, en virtud del principio de congruencia, no se podía condenar a los demandados por una cantidad superior, o por objeto distinto a lo pretendido en la demanda. Para las entidades demandantes, en la sentencia del 20 de noviembre de 2020 el Consejo de Estado extendió el tiempo de análisis de los presuntos daños y perjuicios cometidos por las entidades demandadas. La Subsección Tercera analizó los hechos desde el 1 de enero del 2012 hasta el 14 de junio de 2013, sin tener en cuenta que, en la acción presentada por las internas, se solicitaron perjuicios solo hasta el 21 de mayo de 2013.

19. Tercero, sobre el defecto sustantivo las entidades adujeron que la sentencia desconoció dos precedentes del Consejo de Estado. En primer lugar, la sentencia de unificación del 28[12] de agosto de 2014 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. A juicio de las tutelantes, en esta providencia el máximo tribunal de lo contencioso administrativo señaló que los daños a derechos protegidos constitucional y convencionalmente se reparaban a través de medidas de reparación no pecuniarias como medidas de satisfacción o garantías de no repetición. Además, según la parte actora, excepcionalmente se pueden conceder medidas de reparación pecuniarias [de hasta 100 SMLMV][13] y su tasación debe ser motivada y proporcional a la intensidad del daño sufrido o la naturaleza del derecho o bien afectado. Para las accionantes este precedente se desconoció por la Sección Tercera pues, aunque se fijó una indemnización de hasta 40 SMLMV por persona, “no se tuvo en cuenta la regla de derecho fijada en la sentencia de unificación para reconocer este perjuicio, esto es que efectivamente se haya probado el daño relevante al derecho constitucional a la dignidad humana y su intensidad”[14].

20. En segundo lugar, las entidades accionantes indicaron que se desconoció la sentencia del 3 de octubre de 2019[15] proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La parte actora afirmó que en esta providencia se decidió la acción de grupo que presentaron los internos del establecimiento penitenciario de La Vega, en Sincelejo, por los perjuicios generados por el hacinamiento carcelario que se vivió en ese lugar a partir del 31 de enero de 2012. Según lo expuesto en la tutela, en aquella ocasión se declaró la responsabilidad del INPEC, pero “no se reconocieron perjuicios a favor de los demandantes dado que no fueron probados”[16] por dos razones. Primero, porque “la Corte Constitucional […] y la Sección Cuarta del Consejo de Estado […], mediante sentencias de tutela habían decretado medidas para superar el estado de cosas inconstitucionales generado por la situación de hacinamiento”[17], y esas medidas no incluían órdenes de pago en favor de particulares. Segundo, porque “no se demostró un estado de indolencia e indiferencia del Estado para superar el estado de cosas inconstitucionales”[18], lo cual hacía inviable determinar un daño imputable a alguna entidad pública que pudiera ser resarcido económicamente.

21. A juicio de las tutelantes, la regla fijada por esa sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado debía ser aplicada en la decisión ahora impugnada que resolvió la acción de grupo presentada por las internas de El Cunduy. En concreto, para las actoras, en este caso tampoco se probaron los perjuicios, por las mismas dos razones expuestas en el precedente de la Subsección A de la Sección Tercera antes mencionado. Primero, la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que “existen medidas reconocidas a favor de las internas de El Cunduy [sic] que tienen por objeto superar el estado de hacinamiento carcelario [,] que se enfocan en mejorar sus condiciones de vida”[19] y que no incluyen órdenes de pago en favor de particulares. Segundo, no se demostró la indolencia e indiferencia del Estado, ya que en la Sentencia T-762 de 2015 se reconoció y reiteró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario del país, y se adoptaron medidas para superar esta situación. Las tutelantes concluyeron que “no había lugar a reconocer medidas pecuniarias para reparar los daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, como se hizo en la sentencia del 3 de octubre de 2019”[20].

22. En consecuencia, las accionantes solicitaron que se tutelaran sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. La parte actora pidió dejar sin efectos la sentencia del 20 de noviembre de 2020 proferida por la Subsección B del Consejo de Estado. Además, las entidades demandantes solicitaron que se le ordenara a la autoridad judicial dictar un nuevo fallo dentro de la acción de grupo objeto de la controversia, en el que se tuvieran en cuenta los precedentes citados y los límites de las pruebas aportadas.

C. Traslado y contestación de la acción de tutela

23. El 28 de junio de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

24. Asimismo, el juez de tutela de primera instancia dispuso la vinculación como terceros con interés de: (i) el Tribunal Administrativo del Caquetá[21]; (ii) el DNP[22]; (iii) la Defensoría del Pueblo - Regional del Caquetá[23]; (iv) la Procuraduría General de la Nación[24]; y las señoras (v) Linda Lorena Bañol García, Norma Constanza Valencia, Aura María Rodríguez García, Olga Patricia Cabrera, Sormelida Gutiérrez, Nury Morales Bolaños, Yanid Parra Leiton, Miriam Avendaño Quintero, Luz Marina Romero Hernández, Rocío Duque Latorre, Sandra Milena Herrara Ropain y de las demás integrantes del grupo demandante en el medio de control referido.

25. El consejero Alberto Montaña Plata, en calidad de ponente de la decisión impugnada por medio de la presente tutela, solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela. El magistrado señaló que “la providencia y el expediente de la respectiva acción de grupo, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda”[25].

26. Los abogados Hernando Rivera Cuéllar y Yudy Viviana Silva Saldaña, en calidad de apoderados de las señoras Lina Fernanda Cabrera Segura, Yanid Parra Leyton y Linda Lorena García Suárez, solicitaron que se negaran las pretensiones de la tutela. En primer lugar, los abogados señalaron que sus representadas son parte de la acción de grupo que resolvió el Consejo de Estado en la decisión ahora tutelada. En su memorial, los apoderados le pidieron al juez no amparar el derecho al debido proceso de las entidades accionantes, pues no se cumplía en este caso con el requisito de subsidiariedad porque los tutelantes no acudieron a la acción extraordinaria de revisión para controvertir el fallo. Frente al defecto fáctico, los abogados argumentaron que la Sección Tercera, “sin exceder los límites de su autonomía e independencia judicial, profirió una sentencia suficientemente razonada y coherente con el análisis probatorio realizado bajo las reglas de la sana crítica y de manera integral”[26].

27. Además, los apoderados afirmaron que la tasación del perjuicio en 18.371 SMLMV es un promedio ponderado que surge de totalizar las 378 posibles mujeres perjudicadas con la situación de hacinamiento, “pero no significa que sean los números definitivos; pues no todas las integrantes del grupo permanecieron todo el periodo indemnizable ni padecieron constantemente el máximo hacinamiento posible”[27].

28. En relación con el defecto sustantivo, los abogados señalaron que la decisión atacada determinó el daño en el caso concreto a partir de una valoración integral de las pruebas en el proceso. Igualmente, los apoderados indicaron que la autoridad judicial se apoyó en los estándares jurisprudenciales de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para analizar el tipo de violencia basada en el género por los efectos que sólo pueden padecer las mujeres”[28] en situaciones de hacinamiento carcelario. Por otra parte, los abogados indicaron que la sentencia explicó de manera suficiente las razones por las cuales se apartó de la decisión proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del 3 de octubre de 2019 relacionada con la acción de grupo presentada por los internos de la cárcel La Vega en Sincelejo. Así, desde el punto de vista de los terceros vinculados, “no se desprende una actuación ostensible, flagrante, caprichosa, grosera o arbitraria por parte de la autoridad judicial con la virtualidad suficiente para afectar los derechos fundamentales invocados”[29].

29. La Defensoría del Pueblo Regional de Caquetá, solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela. Primero, la entidad resaltó que “de las pruebas recaudadas resulta evidente la situación infrahumana e indignante en que se tuvieron recluidas a las mujeres del pabellón de la cárcel El Cunduy”[30]. Segundo, la Defensoría cuestionó el presunto desconocimiento de los precedentes que alegaron las entidades accionantes pues “el Consejo de Estado realiz[ó] un análisis minucioso de la afectación de los derechos de las mujeres privadas de la libertad, encontrando que se trata de un estado de cosas inconstitucional generador de daños”[31]. La entidad agregó que “las sentencias de unificación jurisprudencial no son una camisa de fuerza para los jueces [y] que el juez contencioso puede apartarse de la línea jurisprudencial establecida, siempre y cuando argumente las razones que lo lleven a tal decisión”[32]. En relación con la decisión que previamente profirió el Consejo de Estado frente a la acción de grupo de la cárcel La Vega de Sincelejo, la mencionada defensoría regional consideró que dicha providencia “decidió sobre unos hechos completamente diferentes a los expuestos en la acción de grupo”[33] que ahora se revisa en sede de tutela.

30. Tercero, la entidad afirmó que la sentencia del Consejo de Estado no incurrió en un defecto fáctico como lo alegan los accionantes, ya que dicha decisión encuentra “sustento en el análisis crítico de todas las pruebas recaudadas en el proceso”[34]. Asimismo, la Defensoría destacó que las entidades condenadas no objetaron el material probatorio que se presentó en el marco de la acción de grupo, por lo que no podían ahora “alegar la violación al debido proceso cuando en el curso del proceso no hicieron uso de los recursos y medios de defensa que tenían a su alcance”[35]. Cuarto, en relación con el defecto procedimental absoluto por desconocimiento del principio de congruencia, la Defensoría se opuso a ese cargo y argumentó que los daños en este tipo de procesos “pueden concretarse en un solo evento o de manera continuada, siendo este último evento el que ocurrió con ocasión del hacinamiento sufrido por las mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Cunduy”[36].

31. La Procuraduría General de la Nación, como organismo vinculado al proceso, indicó que no fue parte del proceso contencioso administrativo que se cuestiona en esta ocasión, por lo que “es su deber acatar y obedecer las decisiones que todos y cada uno de los jueces profieren dentro de los límites de sus competencias, sin poder entrar a pronunciarse respecto de la presunta violación de derechos fundamentales de la accionante”[37].

D. Decisiones de instancia objeto de revisión

32. El 20 de agosto de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado, por un lado, declaró la improcedencia de la acción de tutela en relación con el defecto procedimental absoluto y el desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 y, por el otro, negó el amparo de los derechos alegados respecto de los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente de la providencia del 3 de octubre de 2019[38].

33. En criterio del juez de tutela de primera instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado actuó de manera razonable al definir la responsabilidad del Estado y tasar el daño por el hacinamiento en el pabellón de mujeres de la cárcel El Cunduy. A juicio del juez constitucional, la tutela no es el mecanismo para definir si la decisión vulneró el principio de congruencia, pues para ello los accionantes contaban con el recurso extraordinario de revisión contra la decisión que resolvió la acción de grupo. Desde la perspectiva de la Sección Primera tampoco se configuró un perjuicio irremediable, pues de las pruebas aportadas “no es posible establecer que los actores se encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales”[39].

34. En relación con el supuesto defecto fáctico, el fallo de primera instancia encontró que la evaluación de los testimonios aportados en la acción de grupo y el informe del personero Municipal de Florencia sobre las condiciones del centro penitenciario de El Cunduy “resultaron suficientes para encontrar, bajo un análisis probatorio en conjunto, la existencia de un hacinamiento carcelario que derivó en un trato cruel e inhumano para las internas de dicho penal”[40].

35. Para la Sección Primera tampoco se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, por dos razones. Primero, en relación con el supuesto desconocimiento de la sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014 dicha instancia encontró que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, pues los accionantes no cumplieron con una carga argumentativa mínima que indicara cuáles fueron las reglas que se desconocieron y la similitud fáctica y jurídica de los dos casos. Segundo, la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera hizo referencia constante a la sentencia del 3 de octubre de 2019 de su Subsección A. Ahora, el juez de tutela advirtió que la autoridad judicial expuso “las razones por las que en este caso sí había lugar a la compensación monetaria por los daños sufridos por las internas de dicho establecimiento carcelario, desde una perspectiva de género en función de la intensidad y características del daño”[41].

36. Los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia, con los mismos argumentos expuestos en su tutela y agregaron, como solicitud subsidiaria a la principal, que se ordenara la suspensión de la decisión de la Subsección B del Consejo de Estado hasta tanto no se interpusiera el recurso de revisión contra aquella y el mismo fuera resuelto de fondo.

37. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante fallo del 30 de septiembre del 2021[42], revocó la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción constitucional respecto del desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. En su lugar, la autoridad judicial negó el amparo de los derechos de las tutelantes. En lo demás, el juez de tutela de segunda instancia confirmó la sentencia del 20 de agosto de 2020.

38. En primer lugar, la Sección Quinta del Consejo de Estado expuso que el asunto era relevante desde el punto de vista constitucional. En concreto, el juez explicó que la demanda de tutela cumplía con la carga argumentativa necesaria en relación con la presunta vulneración de los derechos fundamentales. En segundo lugar, la autoridad judicial encontró superado el requisito de la inmediatez, en la medida en que la parte actora consideró vulnerados sus derechos con ocasión de la sentencia del 20 de noviembre de 2020 frente a la cual se negó la solicitud de aclaración presentada por la USPEC el 4 de diciembre de 2020. Así, la Sección Quinta expuso que la decisión del 4 de diciembre de 2020 se notificó por estado el 22 de enero de 2021 y la solicitud de amparo fue presentada el 18 de junio de 2021. En tercer lugar, el juez de tutela observó que la demanda no se presentó contra una decisión de tutela.

39. Por último, en relación con el requisito de la subsidiariedad, el juez de tutela de segunda instancia puso de presente que, frente al defecto procedimental, las entidades tutelantes contaban con el recurso extraordinario de revisión. En efecto, la autoridad judicial observó que la presunta vulneración del principio de congruencia correspondía a la causal de nulidad originada en la sentencia como causal de procedencia del mecanismo extraordinario. En consecuencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado advirtió que la presunta violación del principio de congruencia era un error que no superaba el estudio de la subsidiariedad.

40. Por otro lado, al revisar el fondo del asunto, el juez reiteró las razones presentadas por la Sección Primera en su sentencia en relación con el defecto fáctico. Finalmente, la autoridad judicial concluyó que no se desconoció la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014, pues “la conclusión de indemnizar al grupo de mujeres recluidas en la cárcel El Cunduy devino de un análisis de las reglas aplicables al caso [que tuvo en] cuenta las particularidades del asunto”[43].

E. Actuaciones en el trámite de revisión ante la Corte Constitucional

41. Por medio de auto del 13 de mayo de 2022, el despacho sustanciador decretó la práctica de pruebas. En concreto, se ofició al Tribunal Administrativo de Caquetá y a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para que enviaran el expediente completo de la acción de grupo que culminó con la sentencia del 20 de noviembre de 2020. Una vez recibido el expediente, se encontraron las siguientes pruebas que son pertinentes para el proceso de revisión que realiza la Corte Constitucional:

a. La demanda de la acción de grupo instaurada en el año 2013 por las señoras María Rodríguez García, Olga Patricia Cabrera, Sormélida Gutiérrez, Linda Lorena Bañol García, Nory Morales Bolaños, Yanid Parra Leiton, Miryam Avendaño Quintero, Luz Marina Romero Hernández, Rocío Duque Latorre y Sandra Milena Herrera. En dicha acción, las mujeres denunciaron varias violaciones a sus derechos fundamentales por la situación de hacinamiento que sufrieron mientras se encontraron recluidas en el centro penitenciario de El Cunduy. En la demanda se relata que: (i) algunas internas no contaban con una cama, plancha o camarote para dormir, sino que tenían que hacerlo en el piso, incluso en espacios comunes como los pasillos o la sala de televisión; (ii) las internas no tenían un lugar adecuado para comer, pues debían hacerlo sobre sus camas o en el piso, por lo que sus dormitorios siempre quedaban con olor a comida, lo cual atraía insectos; (iii) las personas privadas de la libertad no contaban con espacio para secar la ropa, por lo que toda la ropa la debían poner sobre las camas o colchonetas; (iv) las internas debían esperar mucho tiempo para hacer sus necesidades fisiológicas, pues en todo el pabellón sólo estaban instalados 2 sanitarios; y (v) las mujeres no gozaban de privacidad o intimidad, ni siquiera cuando recibían sus visitas.

b. El informe que presentó el personero del municipio de Florencia sobre el estado del centro de reclusión de El Cunduy para el año 2013. Dicho informe sirvió como prueba en el proceso de determinación de responsabilidad estatal y tasación del daño. En ese informe se incluyen algunas fotos que facilitan un registro visual de las condiciones de hacinamiento en el que se encontraban las internas.

c. La intervención del Departamento Nacional de Planeación que en su momento fue desvinculado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado del proceso de acción de grupo. La entidad le solicitó a la Corte Constitucional no ser vinculada al proceso.

42. Por otra parte, en sesión del 4 de mayo de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Reglamento Interno de este Tribunal. Con posterioridad, mediante Auto 1000 del 21 de julio de 2022, esta Corporación requirió al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo para que suministrara información sobre el número de internas de la cárcel El Cunduy que reclamaron la indemnización reconocida por el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de noviembre del 2020 y los montos acreditados.

43. El 11 de agosto de 2022, el defensor delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo[44] le informó a la Corte que para dar cumplimiento a lo ordenado en los numerales cuarto[45] y quinto[46] del fallo proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aquella entidad debía acceder a una copia de: (i) las sentencias de primera y segunda instancia en el proceso de la acción de grupo, con las respectivas constancias de ejecutoria; (ii) los autos que modificaron y adicionaron las sentencias contenciosas, en caso de que esto haya sucedido; (iii) la publicación por parte del INPEC y el USPEC del extracto de la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por la Sección Tercera del Consejo de Estado; y (iv) la providencia que conformó el grupo que se adhirió a la acción original. Adicionalmente, insistió en que las entidades demandantes deben consignar en la Defensoría del Pueblo el valor de la condena impuesta.

44. Teniendo en cuenta los anteriores requisitos, el defensor delegado explicó que las entidades demandadas no habían consignado el valor de la condena, a pesar de que desde el 18 de abril del 2022 se les remitió la información bancaria correspondiente para realizar el pago. El funcionario señaló, además, que: (i) las autoridades judiciales no habían enviado las constancias relativas a la publicación de los fallos dentro de la acción de grupo; y (ii) al momento de la respuesta no se había conformado el grupo de mujeres a indemnizar, pues las entidades accionadas no habían publicado el extracto de la sentencia según los términos definidos en la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 55[47] de la Ley 472 de 1998, la autoridad judicial que resolvió la acción de grupo le ordenó al INPEC y a la USPEC[48] que publicaran la parte resolutiva de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional. Esta publicación tenía como fin dar a conocer la sentencia a todas las mujeres internas de El Cunduy, cuyos derechos colectivos también se hubieren lesionado, para que se presentaran a la Defensoría del Pueblo y acreditaran su pertenencia al grupo de mujeres beneficiadas con la indemnización reconocida.

45. Por su parte, en un oficio radicado el 22 de septiembre de 2022, la directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo le explicó a la Corte que a la fecha se habían recibido 250 solicitudes de pago derivadas de la condena impuesta por el Consejo de Estado. Sin embargo, aunque no precisó su número, indicó que algunas de ellas no tenían los soportes correspondientes o los certificados necesarios para proyectar las resoluciones de pago. La directora reiteró lo dicho por el defensor delegado en relación con la falta de consignación del valor de la condena por parte de las entidades responsables, y la ausencia de publicación de los fallos judiciales para continuar con el proceso de reparación.

46. En un escrito del 20 de octubre de 2022, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios le informó al despacho sustanciador que el Consejo Directivo de la entidad había aprobado el anteproyecto de presupuesto del 2023. La Unidad indicó que en dicho documento consta un rubro de $7,231,004,864 por concepto de pago de fallos judiciales debidamente ejecutoriados, que incluye el valor que debe pagar como consecuencia de la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de la acción de grupo formulada por las internas de la cárcel El Cunduy de Florencia. En relación con la publicación de la parte resolutiva de dicho fallo, la USPEC aportó copia del aviso judicial publicado el 11 de octubre de 2022 en el periódico El Espectador, que contiene el aparte referenciado de la decisión del Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia

47. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias del 20 de agosto de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado y del 30 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Quinta del mismo Tribunal en el trámite de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 61 del Reglamento Interno de la Corporación.

2. Presentación del caso y metodología

48. Tal como se describió en los antecedentes de esta providencia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 20 de noviembre de 2020, resolvió en segunda instancia la acción de grupo presentada por algunas internas de la cárcel de El Cunduy. En esa decisión, la Subsección B de la Sección Tercera revocó el fallo del 4 de mayo de 2017 dictado por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que había negado las pretensiones de la acción de grupo. En su lugar, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la ANDJE, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la USPEC por los daños causados a las mujeres que estuvieron recluidas en el pabellón femenino del EPCMS de El Cunduy, en Florencia, Caquetá, entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.

49. Contra esta sentencia del 20 de noviembre de 2020 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la ANDJE, en su nombre y en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, del INPEC y la USPEC, presentó una acción de tutela. Las entidades tutelantes alegaron la configuración de los defectos fáctico, procedimental por vulneración del principio de congruencia y sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado establecido en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 y en la providencia del 3 de octubre de 2019[49]. A juicio de las actoras, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos mencionados, al condenarlas al pago de una indemnización por la violación del derecho a la dignidad, producto del hacinamiento que sufrió un grupo de internas de la cárcel de El Cunduy de Florencia (Caquetá) entre los años 2012 y 2013.

50. En primera instancia, en una sentencia del 20 de agosto de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado, por un lado, declaró la improcedencia de la acción de tutela en relación con el defecto procedimental absoluto y el desconocimiento del precedente de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014[50] y, por el otro, negó el amparo de los derechos invocados respecto del defecto fáctico y el sustantivo por el desconocimiento del precedente de la sentencia del 3 de octubre de 2019[51].

51. Por su parte, en segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en una sentencia del 30 de septiembre de 2021, revocó la decisión de improcedencia respecto del desconocimiento del precedente de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. En lo demás, la Sección Quinta confirmó la decisión de tutela de primera instancia, es decir, que: (i) declaró improcedente el cargo por el defecto procedimental por vulneración del principio de congruencia; y (ii) negó los cargos por defecto fáctico y de desconocimiento del precedente.

52. Ahora bien, como las entidades accionantes alegaron un defecto sustantivo por el desconocimiento de las sentencias del 3 de octubre de 2019 y 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado, la Sala Plena considera necesario aclarar que dicho argumento realmente corresponde a un desconocimiento del precedente y no al defecto sustantivo en su modalidad de desconocimiento del precedente, como pasa a explicarse.

53. En efecto, el mencionado defecto sustantivo se presenta en aquellos casos en los que se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico[52]. En otras palabras, cuando la interpretación o aplicación que se hace de una norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos para todas las personas, en las que se definió su alcance[53]. Ahora, el desconocimiento del precedente judicial supone el desconocimiento de una regla jurisprudencial aplicable al caso concreto.

54. En el asunto objeto de la referencia y como se indicó en el párrafo anterior, las actoras alegaron el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales establecidas en dos providencias del Consejo de Estado. En primer lugar, las tutelantes afirmaron que se desconoció la regla judicial de la decisión del 3 de octubre de 2019, relativa a la excepcionalidad del reconocimiento de una indemnización pecuniaria. En segundo lugar, las actoras consideraron que se desconoció la regla jurisprudencial prevista en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, según la cual, los daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos se reparan con medidas no pecuniarias.

55. Entonces, para la Sala es claro que el defecto alegado en este caso no corresponde a un defecto sustantivo en su modalidad de desconocimiento del precedente, sino a un desconocimiento del precedente puro y simple. Primero, no se trata del desconocimiento de una sentencia en la que se hubiere plasmado una interpretación normativa que irradie todo el ordenamiento jurídico. Es decir, no se trata del desconocimiento de una decisión judicial con efectos para todas las personas. Segundo, lo que alegan las entidades accionadas es el desconocimiento de unas reglas jurisprudenciales aplicables a su caso.

56. En este contexto y hecha esta aclaración, en primer lugar, la Corte estudiará si la tutela interpuesta por la ANDJE por sí misma y en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, del INPEC y la USPEC satisface los requisitos de procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales. Si se concluye la acreditación de dichos requisitos, la Sala pasará a estudiar el fondo del asunto, es decir, a determinar si se configuran los defectos alegados.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

57. Como la Corte lo ha señalado en diferentes oportunidades[54] la tutela contra providencias judiciales procede de manera excepcional, para garantizar los derechos fundamentales de las personas frente a situaciones en las que la decisión del juez incurre en graves falencias que tornan la decisión en una incompatible con la Carta Política[55].

58. El análisis de procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales se basa en el estudio de (i) requisitos generales de procedencia (de naturaleza procesal) y (ii) causales específicas (de carácter sustantivo). Los primeros se refieren al cumplimiento de aspectos de forma cuya observancia debe evaluarse de manera previa al estudio de fondo del caso[56]. Por su parte, las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales hacen referencia “a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”[57]. Es decir, se trata de defectos graves que hacen que la decisión sea incompatible con la Constitución y genere una transgresión de los derechos fundamentales.

59. En cuanto a los requisitos generales de procedencia, la Corte exige que:

(i) se acredite legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13 del Decreto Ley 2591 de 1991);

(ii) la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela[58], una decisión de constitucionalidad proferida por la Corte Constitucional, o una sentencia del Consejo de Estado que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad[59];

(iii) la tutela se promueva en un plazo razonable, es decir que se cumpla con el requisito de inmediatez[60];

(iv) se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad de hacerlo, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal[61];

(v) se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable[62] o que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo[63].

(vi) la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico[64];

(vii) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, sea una que tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, de manera que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la providencia hubiese sido sustancialmente distinto[65].

60. Sobre los requisitos específicos, a partir de la Sentencia C-590 de 2015, la Corte ha indicado que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los defectos que se indican a continuación.

(i) Defecto orgánico: se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia[66].

(ii) Defecto procedimental absoluto: se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto[67].

(iii) Defecto fáctico: se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la evaluación indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso[68].

(iv) Defecto material o sustantivo: ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una clara contradicción entre los fundamentos de la decisión[69].

(v) Error inducido: se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales del afectado producto de un error al que fue inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso[70].

(vi) Decisión sin motivación: supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión[71].

(vii) Desconocimiento del precedente: se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los precedentes establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente[72].

(viii) Violación directa de la Constitución: se produce cuando una providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice[73].

61. A continuación, pasa la Corte a analizar estos requisitos frente a la tutela de la referencia.

4. Análisis de los requisitos genéricos de procedibilidad

62. En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. La acción la podrá promover directamente el afectado, por intermedio de apoderado judicial o por representante legal. También podrá presentarla el agente oficioso o el defensor del Pueblo. En este caso la acción de tutela la presentó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por sí misma y en representación del INPEC, la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Al respecto cabe señalar que la Agencia está legitimada para ejercer la protección de los intereses de la Nación de acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1444 de 2011 y 2 y 3 del Decreto 4085 de 2011. De igual forma, las entidades que son representadas por la ANDJE están legitimadas para presentar el amparo al haber sido condenadas en el fallo cuestionado en este proceso.

63. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva el artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela podrá promoverse en defensa de los derechos fundamentales cuando estos estén amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los casos previstos en la Constitución y en la ley. En este caso existe legitimación por pasiva, toda vez que la tutela se dirige contra la decisión del 20 de noviembre de 2020 proferida por una autoridad, esto es, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

64. El requisito de relevancia constitucional también se cumple. En este caso existen dos circunstancias que revisten relevancia constitucional. De una parte, las autoridades alegaron que el Consejo de Estado analizó e interpretó de manera errónea ciertas pruebas, vulneró el principio de congruencia de la actuación judicial y desconoció su propio precedente en la decisión que se impugna. Esto compromete el acceso efectivo a la administración de justicia, pues según la parte accionante estos defectos llevaron a que se reconocieran perjuicios por montos superiores a los solicitados en la demanda. Además, en criterio de las tutelantes, las pruebas fueron insuficientes para acreditar los perjuicios morales y el daño a la dignidad humana de las mujeres privadas de la libertad y se desconoció el precedente horizontal y con ello el derecho a la igualdad de la parte accionante. Por otro lado, el asunto que examinó el Consejo de Estado contiene debates de relevancia constitucional, relacionados con los derechos de la población privada de la libertad en el marco de un estado de cosas inconstitucional, y el alcance del derecho a la reparación de las mujeres privadas de la libertad que son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de los establecimientos carcelarios.

65. Sobre la inmediatez, se observa que la acción de tutela fue interpuesta por las entidades accionantes en un término oportuno y razonable. La sentencia cuestionada se profirió el 20 de noviembre de 2020 y se notificó por correo electrónico el 23 de noviembre de 2020. Contra esa decisión, en el término de ejecutoria, la USPEC presentó solicitud de aclaración. La petición se resolvió en auto del 4 de diciembre de 2020 notificado el 22 de enero de 2021. Por su parte, la acción de tutela se presentó el 18 de junio de 2021, lo que implica que las entidades accionantes interpusieron el recurso de amparo en un término razonable.

66. En relación con el requisito de subsidiariedad, la Corte observa que el cargo por defecto procedimental relacionado con la vulneración del principio de congruencia no cumple con este requisito. Sin embargo, sí se satisface en relación con los cargos por los defectos de desconocimiento del precedente y fáctico.

67. En relación con el defecto procedimental por la supuesta violación del principio de congruencia (art. 281 del Código General del Proceso), no se satisface el requisito de subsidiariedad pues, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 472 de 1998, las entidades accionantes contaban con el recurso extraordinario de revisión, al que se refieren los artículos 248 a 255 de la Ley 1437 de 2011.

68. En efecto, el artículo 67 de la Ley 472 de 1998, norma especial que regula las acciones populares y de grupo, establece que el recurso de revisión procede contra las sentencias que resuelven la acción de grupo. Por su parte, el artículo 44 de la referida Ley 472 de 1998 indica que, en los aspectos no regulados, se siguen las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso) y del Código Contencioso Administrativo (hoy Ley 1437 de 2011), dependiendo de la jurisdicción que le corresponda. La Ley 472 de 1998 solo se refiere a la procedencia del recurso de revisión, por lo que en lo demás, esto es, frente al trámite y sus causales, se debe aplicar lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA).

69. El recurso extraordinario de revisión, regulado en los artículos 248 a 255 del CPACA, es un medio de impugnación excepcional a través del cual el juez puede revisar determinadas sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La revisión se ejerce frente a decisiones amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada. Este mecanismo judicial permite dejar sin efectos las decisiones cuando se incurra en alguna de las causales previstas en la ley.

70. La Corte Constitucional ha indicado que el recurso extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto[74]. Por ello, para la Corte, “[e]l recurso de revisión ha sido establecido para respetar la firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional que acompaña a las decisiones de los jueces”[75].

71. Una de las causales del recurso extraordinario de revisión es la nulidad originada en la sentencia, la cual, según el Consejo de Estado[76], se presenta: (i) en los eventos señalados en el artículo 133 del Código General del Proceso; (ii) cuando se viola el debido proceso; y (iii) cuando se viola el principio de congruencia[77], por ejemplo, si al dictar una sentencia el juez otorga algo más o diferente de lo pedido por el actor.

72. La Corte Constitucional también reconoce que la causal del recurso extraordinario de revisión denominada nulidad originada en la sentencia se puede presentar cuando se viola el principio de congruencia. Para esta Corporación se viola el principio antes mencionado, por ejemplo, si en la sentencia el juez le reconoce al actor algo adicional o distinto de lo que pidió en su demanda[78].

73. Por lo tanto, la Sala concluye que, frente al defecto procedimental por vulneración al principio de congruencia, las entidades accionantes tenían la oportunidad de presentar el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 20 de noviembre de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

74. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la referencia, en lo relacionado con la vulneración de los derechos fundamentales de las entidades accionantes, derivada del presunto desconocimiento del principio de congruencia.

75. Por otro lado, en relación con los cargos por defecto fáctico y desconocimiento del precedente, la Sala concluye que se supera el requisito de subsidiariedad. En efecto, la sentencia del 20 de noviembre de 2020 fue proferida en segunda instancia, por lo que contra ella no proceden recursos ordinarios. Además, los cuestionamientos elevados no se enmarcan en ninguno de los supuestos que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión.

76. Ahora bien, al descartarse por falta de subsidiariedad el cargo por defecto procedimental, no es necesario analizar si las presuntas irregularidades tienen un efecto determinante en la decisión. Por ende, lo que sigue es simplemente determinar si frente a los demás cargos hay una identificación razonable de los hechos y derechos vulnerados y si se alegaron en el proceso judicial[79]. Sobre el primer punto se observa que las entidades accionantes identificaron con claridad los posibles defectos de la decisión judicial que consideran generaron la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la igualdad. Frente al segundo punto, es claro que los reparos aquí indicados fueron objeto de alegación durante el proceso judicial. Puntualmente, en relación con el defecto fáctico, el abogado del INPEC, entre otras cosas, en la audiencia de pruebas tachó los dos testimonios que ahora considera fueron indebidamente valorados. En concreto, el apoderado del INPEC cuestionó los testimonios de la señora Flor María García y del señor Norvey García Suárez, quienes son la tía y el sobrino de una de las internas, tal como lo reconoció el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de noviembre de 2020.

77. En consecuencia, se advierte que una de las entidades actoras puso en conocimiento del juez de la acción de grupo, el mismo argumento que ahora eleva a través del defecto fáctico, esto es, que la valoración de los testimonios de personas cercanas a una de las partes del proceso contencioso se debe hacer con mayor rigurosidad por los vínculos familiares que tienen con la parte procesal.

78. Finalmente, se observa que en este caso el amparo no se dirige contra una sentencia de tutela, no controvierte una decisión de la Corte Constitucional proferida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad[80] ni cuestiona una sentencia del Consejo de Estado que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad[81].

5. Análisis de los requisitos específicos de la acción de tutela contra providencias judiciales

79. Como se explicó en la primera parte, el juez constitucional tiene la facultad para analizar sustantivamente los cargos contra la sentencia cuestionada en la tutela, una vez se superan los requisitos genéricos de procedibilidad[82]. Como también se indicó, la presente acción de tutela cumplió con los requisitos generales de procedibilidad en relación con los cargos de defecto fáctico y desconocimiento del precedente, mas no por el cargo de defecto procedimental.

80. Sobre el defecto por desconocimiento del precedente, vale la pena reiterar que este se configura cuando una autoridad judicial no aplica de manera correcta la regla jurisprudencial que ella misma estableció (precedente horizontal) o que dispuso un tribunal de cierre (precedente vertical)[83]. Sin embargo, como la Corte lo ha indicado, no se presenta este defecto si el juez que se aparta del precedente explica con suficiencia las razones por las cuales considera que una determinada regla de decisión previamente adoptada no debe aplicarse al caso que examina.

81. Por su parte, en relación con el defecto fáctico esta Corte ha explicado que se presenta cuando el juez expide una decisión que tiene problemas de índole probatorio, a saber: (i) por la omisión del juez de decretar y practicar pruebas[84]; (ii) ante la ausencia de valoración del material probatorio allegado al proceso judicial[85]; y (iii) por la valoración defectuosa del conjunto probatorio[86]. Esta situación tiene lugar cuando el operador jurídico decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico puesto a su consideración, o cuando aprecia una prueba viciada allegada al proceso.

82. La Corte pasa, entonces, a determinar si en el presente caso, en relación con la sentencia del 20 de noviembre de 2020 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se configura: (i) un defecto fáctico por la indebida valoración de dos testimonios de los familiares de una de las internas y del informe presentado por el personero municipal; y (ii) un desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, en concreto de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014[87] y de la providencia del 3 de octubre de 2019[88].

7. Planteamiento de los problemas jurídicos

83. De conformidad con la situación fáctica expuesta y con los defectos alegados por las entidades accionantes los problemas jurídicos a resolver son los siguientes:

84. ¿Incurrió la autoridad judicial accionada en un defecto fáctico al usar los testimonios de dos familiares de una de las internas y una declaración rendida por el personero municipal de Florencia para acreditar el hacinamiento del establecimiento carcelario El Cunduy, los perjuicios morales de las internas de dicha cárcel y el daño a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos?

85. ¿En la sentencia del 20 de noviembre de 2020[89], la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, al ordenar una medida pecuniaria como reparación por el daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, en desconocimiento de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014[90] y de la sentencia del 3 de octubre de 2019[91]?

86. Dado que la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se relaciona con un tema sensible y de gran relevancia constitucional como es el del hacinamiento carcelario, la Corte, antes de resolver los problemas jurídicos planteados, ofrecerá algunas consideraciones sobre el estado de cosas inconstitucional que esta Corporación declaró en materia penitenciaria y carcelaria. Así mismo, para la Corte es relevante referirse previamente a otras cuestiones relacionadas con el presente asunto, puntualmente con: (i) la responsabilidad estatal por daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos; (ii) la relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado y la carga de la prueba; (iii) el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad; y (iv) la necesidad de implementar un enfoque de género a los problemas estructurales del sistema penitenciario y carcelario. Tras esas consideraciones generales, que ayudarán a informar el análisis del caso concreto, la Corte determinará si en relación con la sentencia del 20 de noviembre de 2020 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado se configuraron los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente y, en consecuencia, si se violaron los derechos al debido proceso y de igualdad de las entidades accionantes.

7.1. El estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria

87. En respuesta a la vulneración masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, la Corte Constitucional ha declarado en reiteradas oportunidades el estado de cosas inconstitucional de la situación penitenciaria y carcelaria del país, en procura de que las entidades responsables adopten soluciones decididas para evitar que esta vulneración masiva de derechos fundamentales se perpetúe. El estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria se ha declarado en diversas oportunidades debido a que la Corte ha evidenciado diferentes problemas estructurales[92]. Entre ellos, ha identificado que: (i) los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de carácter internacional del Estado, de respeto, protección y garantía a favor de este grupo poblacional han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) se han institucionalizado diferentes prácticas contrarias a la Constitución; (iv) no se han adoptado medidas comprensivas y suficientes en materia legislativa, administrativa y presupuestal para superarlas y resolver definitivamente el problema; (v) hay falta de coordinación entre las entidades para solucionar los problemas estructurales; y (vi) no se ha resuelto la congestión del sistema judicial[93].

88. En la Sentencia T-153 de 1998, la Corte declaró por primera vez la existencia del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria. En esa oportunidad, la Corte buscó resolver la situación masiva y generalizada de violación de derechos de la población privada de la libertad a través de la construcción de nuevos cupos carcelarios. Por lo tanto, en el año 1998, la Corte entendió que el problema radicaba, principalmente, en el hacinamiento por falta de dichos cupos.

89. Posteriormente, en la Sentencia T-388 de 2013, la Corte consideró que la situación inicialmente advertida en 1998 se superó con la adopción de las medidas y políticas contempladas por el Gobierno Nacional para atender el hacinamiento carcelario. Sin embargo, la Corte declaró un nuevo estado de cosas inconstitucional ocasionado por una serie de factores adicionales y concomitantes a la sobreocupación en las cárceles particularmente por la falta de conexidad entre la política criminal y penitenciaria y la realidad en la que debían subsistir las personas privadas de la libertad. Por eso, en dicha sentencia, la Corte ordenó que las entidades estatales encargadas del Sistema Nacional Penitenciario realizaran acciones progresivas tendientes a concretar una política pública congruente y coherente con las realidades del país y, principalmente, que garantizara la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como sujetos de especial protección.

90. Luego, en la Sentencia T-762 de 2015, la Corte consideró que el estado de cosas inconstitucional no estaba superado. En términos generales, esta sentencia logró identificar dos grandes problemas en torno a la situación carcelaria y penitenciaria del país: el primero versó sobre la política criminal del Estado, que fue catalogada por la Corte como “reactiva, populista, poco reflexiva, incoherente”; y el segundo, por las fallas operativas, en general, del sistema penitenciario y carcelario colombiano, que conducen al hacinamiento, a las graves condiciones de salubridad de los centros de reclusión, a la falta de servicios asistenciales, como a la salud, la educación o medios de resocialización, entre otros.

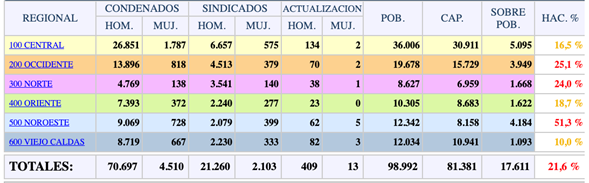

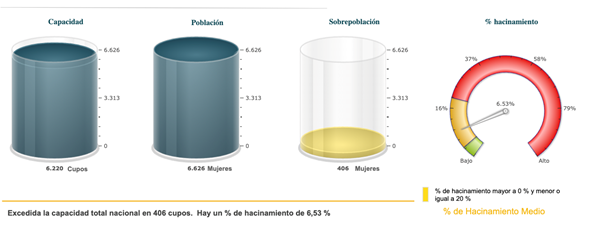

91. Por último, en la Sentencia SU-122 de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional extendió el estado de cosas inconstitucional a los centros de detención transitoria, como las estaciones de policía, las unidades de reacción inmediata (en adelante, URI) y lugares similares. La Corte encontró que estas instalaciones estaban en un estado de hacinamiento que vulneraba los derechos de las personas sindicadas y condenadas allí recluidas. Frente al particular, la Corte concluyó que, igual que en materia de cárceles y prisiones, la situación de los centros de detención transitoria no podía ser atribuible a una sola causa. En criterio de este tribunal, se debían tener en cuenta diversas variables, como lo son la falta de una política pública coherente, la falta de trabajo en conjunto entre las instituciones municipales a cargo de los establecimientos de reclusión para sindicados, el exceso del uso de la privación de la libertad como una medida preventiva, entre otras.

92. En adición a estas cuatro sentencias hito sobre la situación en los centros de reclusión del país, esta Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la situación de las cárceles y prisiones, y el desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, no solo en un marco generalizado que conlleva a reiterar el estado de cosas inconstitucional, sino en el estudio individual de casos[94]. Esto demuestra que desde la jurisdicción constitucional se hace un constante llamado de atención a las autoridades para que garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad desde un enfoque integral, con el fin de evitar las presentes y futuras violaciones a estos derechos.

93. Al respecto, al declarar el estado de cosas inconstitucional la Corte pretendió dar una guía al gobierno y al legislador para que sean estas instituciones, a través de medidas progresivas, quienes decidan la política criminal y penitenciaria que necesita el país. Sin embargo, este tribunal no es condescendiente con las instituciones estatales cuando se presentan situaciones de gravedad y urgencia en la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Es decir, el estado de cosas inconstitucional no conlleva a que, como sociedad, debamos normalizar la terrible situación en la que se encuentran las cárceles y prisiones del país, y desconozcamos las difíciles condiciones en las que deben vivir miles de personas. El Estado está en un proceso de superación del estado de cosas inconstitucional, que actualmente continúa, bien sea por falta de presupuesto, por una política pública proclive a las penas privativas de la libertad, o por la multiplicidad de actores que deben trabajar conjuntamente para superar este estado[95]. No obstante, quienes se ven más afectadas por la situación penitenciaria y carcelaria del país son las personas privadas de la libertad, en especial las mujeres, como se explicará más adelante.

94. Por lo tanto, las entidades estatales no pueden utilizar la declaración del estado de cosas inconstitucional como un argumento que sustente la carencia o falencia de su actuar. El objetivo de declarar el estado de cosas inconstitucional no es, ni mucho menos, flexibilizar el control a las entidades estatales ni tampoco servir de fundamento para que estas desconozcan su obligación de reparación pecuniaria cuando se configura un daño antijurídico. Todo lo contrario, el objetivo de un estado de cosas inconstitucional es el de reconocer una situación de vulneración masiva y constante de los derechos fundamentales de cierta población que, por ende, necesitará una protección constitucional especial. Como la Corte ha insistido en varias oportunidades no se puede concluir que por el hecho de que una persona cometió un delito, esta deba ser sometida a condiciones de vida indignas e inhumanas. Afirmar lo contrario desconocería la prohibición constitucional de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, se contrapone con la perspectiva del fin resocializador de la pena y contradice la idea de un Estado que se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, como lo reiteró la Sala Plena de la Corte Constitucional recientemente: