TEMAS-SUBTEMAS

Sentencia SU-287/24

DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN PROCESO DE REPARACION DIRECTA-Vulneración por incurrir en los defectos desconocimiento del precedente, procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico

ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE ALTAS CORTES-Requisitos generales de procedencia requiere argumentación y análisis más riguroso

ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE ALTAS CORTES-Requisitos específicos de procedibilidad, exigen análisis restrictivo y deferencia ante la interpretación y valoración probatoria

CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL

SEPARACION DEL PRECEDENTE-Carga argumentativa de transparencia y suficiencia del juez para apartarse del precedente

CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia

En materia de traslado de pruebas, la jurisprudencia ha establecido que las pruebas recopiladas en el proceso penal o disciplinario pueden ser analizadas y valoradas como elementos suficientes y necesarios para justificar una condena patrimonial a la Nación, siempre que logren estructurarse los elementos de responsabilidad estatal bajo las reglas de la sana crítica.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caracterización del defecto fáctico como causal de procedibilidad

DEFECTO FACTICO-Configuración/DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva/DEFECTO FACTICO-Fundamentos y marco de intervención que compete al juez de tutela

FLEXIBILIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PROBATORIOS EN MATERIA DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia constitucional

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-Características

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-Jurisprudencia constitucional

PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA POR GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Flexibilización de reglas probatorias a sujetos de especial protección constitucional

Los expedientes relacionados con muertes y desapariciones posiblemente asociadas a los denominados “falsos positivos” requieren de una sensibilidad especial del juez. En clave de garantizar la justicia material, los jueces no pueden cerrar los ojos ante el contexto en el que ocurrieron estos casos ni analizar las pruebas de manera rígida o aislada, como si las normas procesales no fuesen un medio sino un fin en sí mismo. (...), cuando se sospecha que el Estado ha violado los derechos de sus ciudadanos y que sus propios agentes, en lugar de procurar la justicia, han escondido la evidencia de sus delitos, la flexibilidad probatoria se vuelve un imperativo de “vital relevancia” para garantizar el acceso a la administración de justicia.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconocimiento del precedente

(...), la Sección Tercera del Consejo de Estado no quiso participar del diálogo con las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ni siquiera con la “abundante y nutrida línea jurisprudencial en materia de responsabilidad del Estado por ejecuciones extrajudiciales” del propio Consejo de Estado. Tampoco ofreció razones para apartarse del precedente, simplemente lo omitió.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

(...) se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, debido a que la autoridad judicial privilegió una norma procesal de rango legal e hizo de las formalidades sobre el traslado de las pruebas un obstáculo desproporcionado sobre los derechos de los familiares a la administración de justicia. Este defecto no pudo corregirse por otro medio ni tampoco pudo ser alegado al interior del proceso ordinario, en tanto que la exclusión de estas pruebas recién se produjo al momento de proferirse la sentencia de segunda instancia.

DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Configuración

(...), la Corte Constitucional identifica tres fallas en el análisis realizado por la Sección Tercera del Consejo de Estado y que configuran, en su conjunto, un defecto fáctico que fue determinante en la decisión: (i) no se tuvo en cuenta el contexto geográfico y temporal en que ocurrieron los hechos; (ii) el perfil del fallecido era inconsistente con la versión del Ejército, y reflejaba, más bien, el tipo de víctimas predominante en el fenómeno criminal de los “falsos positivos”; y (iii) los elementos de prueba no permitían afirmar que era más probable que el combate se hubiera dado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SENTENCIA SU-287 DE 2024

Referencia: expediente T-9.903.611.

Asunto: acción de tutela de Luz Marina Ayala y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera.

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y previo cumplimiento de los requisitos, trámites legales y reglamentarios, profiere la siguiente:

SENTENCIA

En el proceso de revisión de la Sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, actuando como juez de tutela en primera instancia, y de la Sentencia del 9 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, actuando como juez de tutela en segunda instancia.

Síntesis de la decisión

En esta ocasión, la demanda de tutela se dirige contra la providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que negó la responsabilidad de la Nación dentro de un proceso de reparación directa, por la muerte de un hombre en presunto combate con unidades del Ejército Nacional. Para los familiares de la víctima, por el contrario, se trató de una ejecución extrajudicial, también conocida por la opinión pública como “falso positivo”.

En sede de tutela, las secciones del Consejo de Estado que resolvieron el amparo llegaron a resultados opuestos. La primera instancia declaró un defecto fáctico y amparó los derechos de los demandantes, mientras que la segunda instancia revocó y negó sus pretensiones. Este expediente de tutela fue seleccionado y posteriormente su estudio asumido por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Luego de superar los requisitos generales de procedibilidad, la Sala Plena concluyó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en tres defectos que justifican el amparo sobre una providencia judicial.

En primer lugar, la sentencia cuestionada desconoció el precedente sobre la flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los derechos humanos que ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, a la cual se ha integrado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al hacerlo, no cumplió con las cargas de transparencia y argumentación, sino que omitió pronunciarse sobre estas líneas jurisprudenciales para, en su lugar, promover una lectura aislada de las normas del derecho civil sobre la carga de la prueba, lo cual, por todo lo que implica el fenómeno criminal de los “falsos positivos” para las víctimas y para la administración de justicia, no garantiza de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.

En segundo lugar, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un exceso ritual manifiesto cuando excluyó de su análisis algunas pruebas, como resultado de una comprensión demasiado rigurosa del marco procesal. Pruebas que pudieron haber sido relevantes en el esclarecimiento del caso porque aportaban elementos determinantes sobre el perfil de la presunta víctima y sus últimos días en vida.

Finalmente, la providencia se enmarca en un defecto fáctico, en sus facetas positiva y negativa, en la medida que: (i) el Consejo de Estado no tuvo en cuenta el contexto geográfico y temporal en que ocurrieron los hechos; (ii) restó importancia al perfil de Jhon Alexander Ayala y cómo este resultaba inconsistente con la versión del Ejército Nacional, pero sí reflejaba el prototipo de víctimas de los “falsos positivos”; y (iii) los elementos de prueba no permitían concluir, con un grado superior de probabilidad, que el supuesto combate se produjo.

En consecuencia, la Corte Constitucional revocó la sentencia de la Sección Quinta del Consejo, que, actuando como juez de tutela de segunda instancia, negó el amparo. En su lugar, confirmó la decisión proferida por la Sección Cuarta que amparó los derechos fundamentales de la señora Luz Marina Ayala y los demás familiares.

La Corte Constitucional no profirió órdenes adicionales en tanto que el fallo de primera instancia de tutela ya había dejado sin efectos la providencia atacada y le había ordenado a la Sección Tercera del Consejo de Estado proferir una nueva decisión de fondo. De todos modos, en la sentencia de reemplazo, la aludida Sección Tercera deberá tener en cuenta y aplicar las consideraciones de esta sentencia, en relación con el análisis que hizo sobre la configuración de los defectos por desconocimiento del precedente, procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico.

I. ANTECEDENTES

§1. La demanda de tutela de la señora Luz Marina Ayala (a la cual fueron vinculados los demás familiares de la presunta víctima) se dirige contra la providencia del 21 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro de un proceso de reparación directa. La providencia en cuestión negó la responsabilidad del Estado por la muerte de una persona en medio de enfrentamientos con el Ejército Nacional, pese a que la familia de la víctima asegura que se trató, realmente, de una ejecución extrajudicial. Para los familiares y accionantes de tutela, la sentencia del Consejo de Estado realizó una valoración probatoria deficiente y desconoció su propio precedente para este tipo de casos.

1. Hechos que motivaron la tutela

La muerte del señor Jhon Alexander Ayala

§2. Jhon Alexander Ayala nació el día 31 de octubre de 1980[1] en un hogar conformado por su madre, la señora Luz Marina Ayala (quien luego radicaría la acción de tutela de la referencia) y cuatro hermanos (Camilo Andrés Ayala, Karen Julieth[2] Ayala, Adriana Macías Ayala y María Camila Girón Ayala). Según relata su madre, el joven Jhon Alexander atravesaba una precaria situación económica, sin un empleo estable, por lo que sufrió una inmensa depresión que lo condujo hacia una adicción a las drogas.

§3. El 11 de septiembre de 2007, Jhon Alexander tomó la decisión de enfrentar su problema de adicción, y aceptó internarse en la Fundación Remar de la ciudad de Cali. Dentro de las actividades que Jhon Alexander realizaba en la fundación, estaba la venta de escobas y trapeadores en diferentes municipios del Valle del Cauca, como Buga, Rozo y Calima El Darién.

§4. Luego de varios meses en el proceso de rehabilitación, en diciembre de 2007, Jhon Alexander viajó a la ciudad de Popayán con el ánimo de visitar a su familia. Según su madre, esto generó la alegría de sus seres queridos y la de ella, en particular, porque veían en él una persona muy diferente que, día a día, lograba alejarse del flagelo de la adicción a las drogas.

§5. Tras un par de semanas con su familia, Jhon Alexander regresó, el día 12 de enero de 2008, a la Fundación Remar de la ciudad de Cali, a continuar con su rehabilitación. Pero ese fue el último día que sus familiares lo vieron con vida. La familia tuvo noticias de Jhon Alexander el 24 de enero de 2008, cuando la Fundación Remar reportó haber perdido rastro de Jhon Alexander, quien para ese entonces tenía 27 años.

§6. Ante la gravedad de la situación, la señora Luz Marina Ayala acudió –el escrito de tutela no precisa en qué fecha– a la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Popayán, a fin de denunciar la desaparición de su hijo, momento en el cual se activaron las pesquisas y labores de búsqueda para encontrar al joven. Luego de varios meses, el 14 de enero de 2010, la señora Luz Marina Ayala recibió una llamada del Instituto de Medicina Legal para identificar el cuerpo de un joven -ingresado como “NN”- que coincidía con los rasgos de su hijo. La madre acudió a la cita y constató que se trataba de su cuerpo sin vida.

§7. Según la información oficial, el deceso de Jhon Alexander se produjo por muerte violenta en combates entre un grupo al margen de la ley y miembros del segundo pelotón de la compañía “Carter” del Ejército Nacional, el 15 de febrero de 2008, en el municipio de Calima El Darién (Valle del Cauca).

El proceso judicial de reparación directa

§8. Los familiares de Jhon Alexander se negaron a creer en la versión del Ejército, según la cual la muerte fue resultado de combates con estructuras armadas ilegales. Por ello, el 26 de enero de 2011, radicaron demanda de reparación directa ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, con el fin de lograr la reparación de los perjuicios ocasionados por la muerte de Jhon Alexander. La parte demandante estuvo integrada por Luz Marina Ayala (madre), quien actuó en nombre propio y en representación de los menores Camilo Andrés Ayala y Karen Yulieth Ayala (hermanos); Adriana Macías Ayala (hermana), quien obró en nombre propio y en representación de la menor Hary Valentina Ipia (sobrina); María Camila Girón Ayala (hermana) y Omaira Daza (compañera permanente).

§9. Dentro de las etapas procesales, la Nación -Ministerio de Defensa- y el Ejercito Nacional de Colombia se opusieron a las pretensiones de la demanda. Alegaron que no se probó la falla en el servicio y que, por el contrario, la muerte se produjo en medio de un combate y la respuesta legítima de los soldados.

§10. El 29 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera instancia, en la que accedió a las pretensiones al concluir que la muerte de Jhon Alexander Ayala se trató de una ejecución extrajudicial. Para llegar a este dictamen, tuvo en consideración que la víctima estaba en un tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas y que fue ultimado junto a otro exconsumidor. También señaló que la víctima no tenía conocimiento en el manejo de armas, que había estado en días anteriores departiendo con sus familiares y que las armas encontradas junto a los cuerpos no fueron disparadas. El acervo probatorio que valoró el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incluye las investigaciones de la Fiscalía 55 Especializada en Derechos Humanos y del Juzgado 14 de Instrucción Penal Militar, que fueron allegadas al proceso a solicitud de la parte actora[3].

§11. En fallo de segunda instancia proferido el 21 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones. En su criterio, no se evidenció que la muerte de Jhon Alexander Ayala fuera producto de una ejecución extrajudicial, en tanto no se acreditó su estado de indefensión y no existían indicios sobre tal condición. Tampoco encontró hechos indicadores que permitieran deducir que Jhon Alexander Ayala hubiera sido trasladado al sitio de los hechos mediante engaños o fuerza, ni que su muerte se produjera fuera de un combate militar o por un homicidio planeado por el Ejército. Además, las armas encontradas en el sitio de los hechos eran funcionales, y los cadáveres no presentaban disparos a corta distancia, como sí ocurre en los casos de ejecuciones extrajudiciales.

La acción de tutela objeto de estudio

§12. Contra la decisión del Consejo de Estado, la señora Luz Marina Ayala, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela el 23 de mayo de 2023, al considerar que esta providencia vulneró los derechos de los familiares de Jhon Alexander Ayala al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y la defensa, en conexidad con los principios de igualdad y de confianza legítima.

§13. En su parecer, la sentencia incurrió en un exceso ritual manifiesto[4] y un defecto fáctico al realizar una valoración irrazonable de los medios de prueba disponibles y al omitir el análisis de algunas pruebas. Del escrito de tutela se extraen tres cuestionamientos principales al respecto:

· Omitir la valoración de los interrogatorios y demás pruebas aportadas como el informe de armas incautadas, realizado por el CTI de la Fiscalía, el cual daba cuenta, por ejemplo, que los cartuchos encontrados en los supuestos agresores no correspondían con las armas que supuestamente portaban.

· Determinar, contrario a las reglas de la lógica, que la muerte se produjo en medio de un combate, pese a que las armas halladas cerca de las manos de la víctima no tuvieran signos de percusión (es decir, que no fueron disparadas), pues así lo demostró el informe de balística interior realizado por el CTI de la Fiscalía.

· Valorar de manera irrazonable los testimonios que daban cuenta de las actividades de Jhon Alexander Ayala en la venta de implementos de aseo ‒como es costumbre en las personas vinculadas a centros de rehabilitación– y el certificado de la Fundación Remar donde constaba que este había estado internado hasta el día 24 de enero de 2008. Por lo que resultaba ilógico asumir que, en menos de un mes, el joven Ayala hubiese cambiado su pacífica forma de actuar, para incorporarse a un grupo armado ilegal, aprender a accionar armas de fuego de uso exclusivo militar y participar activamente de un ataque al Ejército Nacional.

§14. Además de los reparos dirigidos al análisis probatorio, la acción de tutela invocó la trasgresión del principio de igualdad puesto que la decisión del Consejo de Estado resultaba contraria a otras providencias del mismo órgano en casos similares. En concreto, el escrito de tutela refirió dos precedentes de la Sección Tercera del Consejo de Estado[5]. Estas decisiones resolvieron demandas de reparación directa por ejecuciones extrajudiciales. En ellas, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad del Estado por la muerte de tres personas a manos de integrantes del Ejército. En ambos casos, se concluyó que el Estado incurrió en una falla en el servicio como título de imputación de la responsabilidad. Incluso, de no acreditarse la falla en el servicio, y en los casos en los que el demandante no lo alegue, esas providencias señalan que procede la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por utilización de armas.

§15. Finalmente, el escrito de tutela puso de presente que, mediante Resolución 1783 del 25 de mayo de 2022, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento del soldado Daniel Alonso Ramos Rodríguez, quien venía siendo procesado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán (Cauca) y la Fiscalía 95 Especializada contra Violaciones de Derechos Humanos de Cali (Valle del Cauca) por la muerte de Jhon Alexander Ayala.

§16. Junto con el escrito de tutela, la demandante allegó varios documentos, entre los cuales se destacan copia de los registros civiles de los familiares de Jhon Alexander Ayala, las decisiones del proceso de reparación directa, varios pronunciamientos de la JEP y algunos otros documentos del proceso penal adelantado por la muerte del precitado sujeto.

2. Trámite de instancia y contestación de las entidades

§17. El proceso de amparo correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Por Auto del 26 de mayo de 2023, admitió la tutela y dispuso notificar, en calidad de demandados, a los magistrados de la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado. Asimismo, en calidad de terceros con interés, vinculó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al Ministerio de Defensa, al Comando General del Ejército Nacional y a varios familiares del fallecido Jhon Alexander Ayala, a saber, las señoras Adriana Macías Ayala (hermana), María Camila Girón Ayala (hermana) y Omaira Daza (compañera permanente).

§18. En respuesta a la tutela, la Sección Tercera, Subsección C, manifestó que las consideraciones plasmadas en la providencia cuestionada eran suficientes para explicar la improcedencia del amparo. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aportó copia del expediente de reparación directa. El Ministerio de Defensa, el Comando General del Ejército Nacional y las señoras Adriana Macías Ayala, María Camila Girón Ayala y Omaira Daza guardaron silencio.

3. Decisiones de instancia de tutela

Primera instancia

§19. En sentencia del 13 de julio de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió el amparo. Concluyó que la providencia atacada incurrió en un defecto fáctico por valorar las pruebas sin tener en cuenta el precedente sobre la flexibilización probatoria en casos asociados a la responsabilidad del Estado por graves violaciones a los derechos humanos.

§20. Luego de dar por superados los requisitos generales de procedibilidad, la Sección Cuarta trajo a colación varias decisiones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sostener que existe un precedente consolidado sobre la flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los derechos humanos. Este principio implica, entre otros, entender que la mayoría de estas violencias se desarrollan en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad; y que esas circunstancias sitúan a las víctimas en una situación de debilidad manifiesta que trasciende al ámbito procesal y genera la dificultad de acreditar cómo ocurrieron los hechos[6].

§21. A juicio de la Sección Cuarta[7], la Sección Tercera incurrió en un defecto fáctico al no aplicar el precedente sobre la flexibilización probatoria. Por el contrario, su valoración resultó excesivamente rigurosa, en tanto que situó en cabeza de los familiares la obligación de acreditar que el señor Jhon Alexander Ayala fue asesinado en una ejecución extrajudicial, lo que resultaba “prácticamente imposible” dadas las condiciones en que se produjo la muerte (en una zona rural y alejada) y en tanto que las únicas pruebas directas de lo ocurrido provienen de los militares involucrados. Así pues, el juez de tutela determinó que la Sección Tercera aplicó de manera estricta la carga probatoria prevista en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y pasó por alto que el dominio pleno de la situación recaía en el Ejército Nacional.

§22. En particular, el fallo de tutela destaca ocho elementos que debieron valorarse en su momento por la Sección Tercera y que hubieran llevado a una conclusión distinta, a saber:

(i) La ausencia de pruebas sobre el hecho de que el señor Jhon Alexander Ayala hubiera disparado. Si bien fue tenido en cuenta un informe de balística, lo cierto es que no había evidencia de que, para el momento de los hechos, las armas incautadas hubieran sido recientemente disparadas. Tampoco se hallaron residuos de disparo en las manos de la víctima ni se recaudaron casquillos percutidos.

(ii) Se dio plena validez a los testimonios del personal militar, pero no se puso en evidencia un estudio concreto sobre la supuesta coincidencia en la descripción de los hechos. En estos casos, resultaba imperativo hacer un estudio detallado de los testimonios del personal militar, pues, en últimas, son los únicos que pueden dar cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrió el supuesto combate.

(iii) No se tuvo en cuenta el problema de adicción que afectaba a la víctima. La autoridad judicial tuvo por probado que estuvo en una fundación de rehabilitación, pero no especificó si este elemento podía o no tener incidencia en la capacidad para someterse a la disciplina de un grupo armado o para utilizar armas de fuego.

(iv) La ausencia de prueba sobre el accionar de armas por parte de Jhon Alexander Ayala, sumado a su estado de adicción eran, por el contrario, indicios en contra de la tesis de la muerte en combate.

(v) Los informes del Instituto de Medicina Legal no permiten concluir que la muerte ocurrió en combate, sino que se limitan a describir la causa de la muerte, la idoneidad de las armas incautadas y la forma en que la víctima recibió los disparos. El hecho de que dichos informes den cuenta de disparos a larga distancia, esto es, a más de 1.6 metros, no demuestra necesariamente la existencia de un combate.

(vi) No se evidencia un estudio desde las reglas de la lógica o de la experiencia sobre las condiciones en las que ocurrió el supuesto combate, tales como: la duración, la visualización de los combatientes, la distancia entre combatientes, los llamados de alto, etc. En este punto, resultaban de especial relevancia los testimonios del personal militar, que, como se dijo, no fueron contrastados en detalle.

(vii) No se contempló la posibilidad de decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Jhon Alexander Ayala.

(viii) No se valoró la incidencia que podría tener el sometimiento a la JEP del soldado profesional Daniel Alonso Ramos Rodríguez, presuntamente involucrado en los hechos que rodearon a la muerte del señor Jhon Alexander Ayala.

§23. En consecuencia, la Sección Cuarta, en fallo del 13 de julio de 2023, dejó sin efectos la Sentencia del 21 de noviembre de 2022. En su lugar, le ordenó a la Sección Tercera proferir una nueva decisión, en la que tuviera en cuenta el precedente judicial sobre la flexibilización probatoria para casos relativos a graves violaciones a los derechos humanos.

Impugnación

§24. Mediante escrito remitido el 25 de julio de 2023, el magistrado ponente de la decisión acusada impugnó la sentencia de primera instancia. Como fundamento, explicó que, en el derecho interno, no tiene cabida la flexibilización probatoria porque, a diferencia de lo que sucede en el ámbito internacional, las disposiciones probatorias locales tienen el carácter de normas adjetivas de orden público; por ello, su cumplimiento es obligatorio. De modo que, en ningún caso pueden ser derogadas, modificadas o sustituidas, conforme al artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, retomado por el artículo 13 del Código General del Proceso, en consonancia con el artículo 16 del Código Civil.

§25. Enseguida, adujo que las sentencias unificadoras sólo son vinculantes en aquello que es objeto de la unificación, de conformidad con el artículo 270 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Añadió que los fallos de la Subsección B que se citan –referidas a la flexibilización probatoria– no son providencias de unificación. Tampoco constituyen un “precedente” pues esas sentencias son de una autoridad judicial, diferente a la Subsección C, respecto de la que no existe subordinación jerárquica. Es más, argumentó que la figura misma del precedente judicial resulta ajena al ordenamiento jurídico colombiano que es de carácter legislado. Frente a las pruebas de oficio, señaló que no puede asumirse como un deber del juez antes de resolver el caso, sino que se tratan apenas de una facultad.

§26. Por último, advirtió que la decisión, en la que se aceptó el sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz del soldado profesional Daniel Alonso Ramos, es apenas un auto de trámite, que ni siquiera constituye un pronunciamiento de fondo sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos cuyo conocimiento asumirá la JEP.

Segunda instancia

§27. El 9 de noviembre de 2023, la Sección Quinta profirió una decisión[8] en la que revocó la providencia de instancia y, en su lugar, negó el amparo. En su criterio, no es válido exigir a los jueces un análisis que tenga por probados unos hechos de manera indiciaria, pese a que no se estructuraron los elementos necesarios para ello y que, además, se les imponga la obligación de decretar pruebas de oficio. Tal razonamiento del juez de tutela rompe con la autonomía judicial y suplanta al juez ordinario.

§28. Si bien los indicios son un medio de prueba válido, la Sección Quinta determinó que en el proceso de reparación directa no se demostraron los hechos indicadores que llevaban a inferir, de manera lógica, que la muerte de Jhon Alexander Ayala ocurrió en estado de indefensión. Tampoco se estableció que la víctima llegó al lugar de los hechos por la fuerza o bajo engaños, ni que se hubiera producido la manipulación de la escena.

4. Actuaciones adelantadas en sede de revisión

§29. Mediante Auto del 30 de enero de 2024, la Sala de Selección de Tutelas Número Uno de la Corte Constitucional escogió para revisión el expediente de la referencia y lo repartió al despacho de la magistrada ponente. Luego, en sesión del 2 de mayo de 2024, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015, la Sala Plena asumió conocimiento del asunto.

Auto de pruebas y respuestas allegadas

§30. En Auto del 8 de marzo de 2024, la magistrada sustanciadora solicitó: (i) al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, remitir el expediente del proceso de reparación directa; (ii) a la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar las declaraciones de comparecientes relacionadas con la presunta ejecución extrajudicial del señor Jhon Alexander Ayala y; (iii) a la Sección Tercera del Consejo de Estado, informar sobre la jurisprudencia vigente frente a la carga de la prueba en casos de reparación directa suscitados por graves violaciones a los derechos humanos; así como las pautas que existen al interior de la Sección Tercera frente al alcance del precedente del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos de graves violaciones a los derechos humanos.

§31. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Como respuesta al requerimiento, el Tribunal remitió el expediente digitalizado del proceso de reparación directa iniciado por la señora Luz Marina Ayala. Este expediente consta de 8 cuadernos y alrededor de 2000 folios, aunque algunas de estas piezas no resultan del todo legibles.

§32. Jurisdicción Especial para la Paz. La secretaría de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas señaló que, frente al señor Daniel Alonso Ramos, la JEP ha expedido dos resoluciones relevantes: la Resolución 772 de 2019, por la que la Subsala Octava de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asume conocimiento sobre su solicitud de sometimiento; y la Resolución 1783 de 2022, por la que se acepta su sometimiento.

§33. En la Resolución 1783 de 2022, se confirmó que el señor Daniel Alonso Ramos estaría siendo investigado por la jurisdicción penal ordinaria debido al asesinato, el 8 de agosto de 2007, de Ulpiano Ortiz y Jairo Alexis Castro. Este soldado, al parecer, también estaría siendo investigado por otras presuntas ejecuciones extrajudiciales, incluyendo la del señor Jhon Alexander Ayala.

§34. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas confirmó en dicha resolución que se cumplía con los factores temporal, material y de competencia para asumir el caso de Daniel Alonso Ramos, por lo que aceptó su sometimiento a la JEP por los hechos relatados, bajo la condición de que enviara un plan específico de sometimiento.

§35. Sección Tercera del Consejo de Estado. El presidente de la Sección Tercera señaló que las preguntas formuladas en el auto de pruebas implicaban compartir apreciaciones que podrían entenderse como conceptos, mientras que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado limitaba su competencia al estudio de los asuntos dispuestos en la Ley 1437 de 2011. De todos modos, remitió un documento con extractos de 70 providencias que estimó podrían ser relevantes para el asunto de la referencia.

§36. Término de traslado. Mediante oficio del 21 de marzo de 2024, la secretaría general de la Corte Constitucional puso las pruebas a disposición de las partes y terceros interesados. Descorrido el traslado, el despacho de la magistrada sustanciadora recibió comunicación del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la que remitía nuevamente el expediente. También se recibió comunicación del Ministerio de Defensa.

§37. Ministerio de Defensa. Esta cartera solicitó negar las pretensiones de la tutela, pues, a su juicio, el Consejo de Estado adelantó la valoración de las pruebas, a la luz de la sana crítica, y concluyó que la muerte de Jhon Alexander Ayala ocurrió en el marco de un combate legítimo con el Ejército Nacional. Lo anterior, con fundamento en que: (i) dentro del proceso se valoraron las actuaciones adelantadas por la Justicia Penal Militar y por la Fiscalía 55 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos; (ii) no se probó que la muerte de Jhon Alexander Ayala fuera ejecutada con la intención de presentarlo como baja en combate, ni que la víctima hubiese sido trasladada al lugar de los hechos por la fuerza. Los militares tampoco obtuvieron reconocimientos por este operativo; y (iii) frente al soldado Daniel Alonso Ramos, que se sometió a la JEP, precisó que esta persona ni siquiera pudo ver lo que pasó, por lo que no se puede tener como un testigo directo[9]. Su sometimiento a la JEP, además, fue por hechos ocurridos el 8 de agosto de 2007 en la vereda San Sebastián del Cauca, lo que no guarda relación con los hechos del 16 de febrero de 2008 en la vereda La Cristalina del municipio de Calima El Darién del departamento del Valle del Cauca, en donde falleció Jhon Alexander Ayala.

§38. Para el Ministerio de Defensa, es cierto que el Estado causó la muerte de Jhon Alexander Ayala, pero esta se enmarca en la causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima. Esta persona arremetió contra las autoridades, por lo que la acción de la tropa se ciñó a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Ratificación de la parte demandante

§39. Dentro del proceso de reparación directa, Luz Marina Ayala actuó en representación de sus hijos, Camilo Andrés Ayala y Karen Yulieth Ayala, debido a que en ese momento ambos eran menores de edad. Así también lo hizo Adriana Macías Ayala, quien actuó en representación de su hija, Hary Valentina Ipia. A través de los registros civiles aportados, el despacho constató que estas tres personas cumplieron la mayoría de edad en 2013, 2014 y 2022.

§40. Por ello, mediante Auto del 4 de junio de 2024, la magistrada sustanciadora los requirió para ratificar, en el proceso de tutela, la representación por parte de sus respectivas madres y para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones allí expuestos.

§41. El 7 de junio de 2024, Camilo Andrés, Karen Yulieth y Hary Valentina allegaron un documento debidamente suscrito en el que ratificaron la representación que iniciaron sus respectivas madres. Manifestaron coadyuvar los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela y, por tanto, la solicitud de dejar sin efectos la providencia del Consejo de Estado.

Intervención del abogado dentro del proceso de reparación directa

§42. El 21 de junio de 2024, llegó a la Corte un escrito de Diego Fernando Medina Capote, quien manifestó haber sido el apoderado judicial de la señora Luz Marina Ayala y otros dentro del proceso de reparación directa. Intervino para solicitar a la Corte que conceda el amparo a los derechos invocados en la tutela. Argumentó que el Consejo de Estado realizó una indebida apreciación del material probatorio pues interpretó, aisladamente, cada uno de sus elementos. Destacó que el supuesto combate que antecedió a la muerte de Jhon Alexander Ayala se soportó únicamente en la versión del Ejército Nacional.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia

§43. De conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para conocer el fallo de tutela materia de revisión.

2. La acción de tutela supera los requisitos de procedibilidad

§44. Conforme a la jurisprudencia, las decisiones de los jueces de la República en ejercicio de la función jurisdiccional pueden ser cuestionadas excepcionalmente a través de la acción de tutela[10]. No obstante, debido a que estas decisiones constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento de derechos, y debido a valores asociados a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la independencia y autonomía judicial, la Corte Constitucional ha dispuesto un conjunto de requisitos para determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

§45. Sobre los presupuestos de procedencia para determinar si el caso admite un juicio de fondo, este Tribunal ha identificado los siguientes: (i) que las partes estén jurídicamente legitimadas dentro de la acción de tutela; (ii) que la cuestión discutida sea de relevancia constitucional; (iii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, salvo que se trate de evitar la consolidación de un prejuicio irremediable; (iv) que se cumpla con el requisito de inmediatez; (v) que, cuando se trate de una irregularidad procedimental, ésta sea determinante en la providencia controvertida, de modo que afecte los derechos fundamentales del actor; (vi) que la parte interesada identifique los hechos generadores de la vulneración y que, de haber sido posible, haya invocado dichos argumentos en el proceso judicial; (vii) que no corresponda a una tutela contra providencia de tutela ni a una acción de nulidad por inconstitucionalidad.

§46. El examen de estos requisitos debe considerar las particularidades del asunto y, en especial, las circunstancias en que se encuentre el accionante. De esta forma, si el amparo se dirige contra una alta corte, la carga argumentativa del accionante se acentúa y el análisis se hace más intenso, pues se trata de órganos judiciales que definen y unifican la jurisprudencia en su respectiva jurisdicción. En ese sentido, el análisis de procedencia contra decisiones de altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que se haya presentado una actuación que claramente trasgrede los derechos fundamentales[11]. En contraste, si la protección es solicitada por un sujeto de especial protección constitucional, es posible analizar la repercusión que pudo tener su condición en la satisfacción de estos presupuestos con miras a flexibilizar el juicio de procedibilidad.

§47. En esta ocasión, se encuentran acreditados los requisitos antes referidos. Las partes están jurídicamente (i) legitimadas. En efecto, la acción de amparo es promovida por la señora Luz Marina Ayala, quien actúa en nombre propio y es titular de los derechos presuntamente transgredidos. De igual modo, los jueces de instancia vincularon al proceso de tutela a varios familiares del fallecido Jhon Alexander Ayala, a saber, las señoras Adriana Macías Ayala (hermana), María Camila Girón Ayala (hermana) y Omaira Daza (compañera permanente). Y en sede de revisión, también se ratificó la participación de Camilo Andrés Ayala (hermano), Karen Juliette Ayala (hermana) y Hary Valentina Ipia (sobrina). Todos estos familiares integraron la parte demandante dentro del proceso de reparación directa que motivó luego la acción de amparo.

§48. La acción de tutela es promovida en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, autoridad, autoridad que emitió la sentencia que presuntamente incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales, lo que explica la legitimación por pasiva.

§49. El asunto tiene (ii) relevancia constitucional[12] pues el reclamo de los familiares, más allá de tratarse de una discusión netamente legal o de contenido puramente económico, hace referencia a un debate que involucra la posible violación de derechos y principios de rango constitucional, como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y los derechos de las víctimas frente a graves violaciones, ante un presunto daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la muerte de una persona durante un operativo militar[13]. Este asunto también plantea el posible desconocimiento de las reglas de flexibilización probatoria frente a violaciones graves a los derechos humanos, y con ello el desconocimiento del precedente tanto constitucional como del propio Consejo de Estado.

§50. Los accionantes agotaron todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, lo que satisface el criterio de (iii) subsidiariedad. La decisión atacada fue adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado y no existe ningún otro mecanismo para cuestionar la providencia. Así mismo, no se evidencia la idoneidad del recurso extraordinario de revisión, debido a que no se cumple con ninguno de los supuestos enmarcados en las causales previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las cuales son taxativas y de naturaleza restrictiva[14]. En esa medida, los cargos propuestos en esa ocasión, tales como la valoración indebida de las pruebas o el desconocimiento del precedente, no pueden ser analizados a través de dicho recurso.

§51. Se cumple con el requisito de (iv) inmediatez. La sentencia atacada fue proferida el 21 de noviembre de 2022 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado y fue notificada mediante correo electrónico el 23 de noviembre de 2022. Por su parte, la acción de tutela fue instaurada el 23 de mayo de 2023, es decir, cuando habían transcurrido alrededor de seis meses desde que se tuvo conocimiento de la decisión, lapso que resulta razonable ante la complejidad del asunto y la gran cantidad de información que obra en el expediente[15]; más aún, teniendo en cuenta que la accionante intervino en sede de tutela en nombre propio, esto es, sin una asesoría legal especializada.

§52. Este caso (v) versa parcialmente sobre una irregularidad procedimental. El escrito de tutela plantea varios reparos contra la decisión de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, los cuales clasifica en un exceso ritual manifiesto, un defecto fáctico en la valoración de las pruebas, y la trasgresión del principio de igualdad por desconocer algunos precedentes del propio Consejo de Estado[16]. De los tres cargos formulados, el requisito de irregularidad procedimental aplica solo frente al exceso ritual manifiesto por tratarse de un tipo de defecto procedimental[17].

§53. Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que cuando se alega un defecto procedimental, éste debe tener un efecto determinante o la potencialidad de incidir en el sentido de la decisión[18]. En este caso, la Corte advierte, preliminarmente, que la sentencia cuestionada excluyó las declaraciones de Omaira Daza (compañera sentimental), Adriana Macías Ayala (hermana) y Luz Marina Ayala (madre), las cuales podrían contener información relevante para esclarecer los últimos días de vida de la presunta víctima, Jhon Alexander Ayala, así como sus antecedentes personales y familiares. Estas declaraciones provenían de seres cercanos al difunto y probablemente quienes mejor lo conocían. Además, estos relatos -salvo la declaración extrajuicio de Omaira Daza- provenían de la investigación que adelantó en su momento la Jurisdicción Penal Militar y que luego fue asumida por la Jurisdicción Penal Ordinaria; lo que ratifica la importancia que estos tuvieron para el proceso penal que rodeó la muerte de Jhon Alexander Ayala, y que luego fueron trasladados.

§54. Sin embargo, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado excluyó del análisis estas declaraciones o testimonios al haber sido practicados fuera del proceso de reparación directa, y sin las formalidades previstas en el Código de Procedimiento Civil, vigente entonces.

§55. Por otro lado, le corresponde a la parte demandante (vi) identificar de forma clara y precisa los hechos que generaron la vulneración de derechos y las razones que sustentan la violación. Pero no es indispensable mencionar de manera específica aquel defecto por el que se acusa la decisión. La garantía del derecho de acceso a la justicia “impide la exigencia de una técnica particular en la acción de tutela, por lo que es exigible únicamente la presencia de los elementos de juicio necesarios para comprender cuál es la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados”[19].

§56. Al respecto, la Corte ha establecido que el juez de tutela tiene la potestad de amparar derechos, aun cuando el escrito ciudadano adolezca de ciertas carencias argumentativas. A partir del principio iura novit curia (el juez conoce el derecho) la Corte ha determinado que la carga del actor consiste en enunciar los hechos que soportan sus pretensiones mientras que al juez de tutela le corresponde adecuar e interpretar tales hechos conforme a las instituciones jurídicas aplicables a las circunstancias descritas[20].

§57. La Corte Constitucional ha aplicado estos principios en sede de tutela contra providencia judicial. Las deficiencias o faltas en las que incurra un actor al determinar el fundamento jurídico-constitucional que sustenta su pretensión, no le impiden al juez interpretar sus argumentos de manera razonable y adecuarlos a las instituciones jurídicas pertinentes para, de esa manera, garantizar la protección de los derechos constitucionales en juego. Así, esta Corporación ha identificado las causales específicas de una tutela contra providencia judicial a partir del fundamento fáctico de la acción, aun cuando el actor no hubiese alegado causales específicas de manera expresa[21].

§58. Pues bien, además del defecto fáctico y el exceso ritual manifiesto expresamente alegados, la Sala también deriva de los argumentos expuestos en la tutela que los familiares de la víctima reprochan el desconocimiento del precedente. Para esto último, la Sala observa que el escrito de tutela invoca la protección del principio de igualdad en las decisiones judiciales y cita precedentes que habrían sido desconocidos por el Consejo de Estado[22].

§59. Por último, (vii) no se cuestiona un fallo de tutela ni una acción de nulidad por inconstitucionalidad. Como ya se expuso, la providencia atacada es una decisión de segunda instancia dentro de un proceso de reparación directa.

3. Presentación del caso y formulación del problema jurídico

§60. Según la versión oficial del Ejército, el 15 de febrero de 2008, en la vereda La Cristalina, del municipio de Calima El Darién, en el departamento del Valle del Cauca, fueron dados de baja dos integrantes de un grupo al margen de la ley. Las muertes se produjeron en combate con miembros del segundo pelotón de la compañía “Carter”, del Batallón de Artillería 3º “Batalla de Palacé” del Ejército Nacional. Los cadáveres fueron reportados y entregados a las autoridades competentes como sujetos sin identidad o “NN”[23].

§61. Por otro lado, el 14 de enero de 2010, la señora Luz Marina Ayala recibió una llamada del Instituto de Medicina Legal de La Unión (Valle) para identificar el cuerpo de un joven -ingresado como “NN”- que coincidía con los rasgos de su hijo, de quien su familia había perdido rastro desde las fiestas decembrinas de 2007. La madre constató que se trataba del cuerpo sin vida de su hijo, Jhon Alexander Ayala. Desde un comienzo, los familiares se negaron a creer en la versión oficial, pues no les parecía posible que Jhon Alexander, en medio de un tratamiento contra la adicción y con el apoyo de su familia a quien había visitado hace unos pocos días, fuera un integrante de un grupo armado ilegal que planeara ataques a estructuras del Ejército Nacional.

§62. El 26 de enero de 2011, la señora Luz Marina Ayala y otros familiares radicaron demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de lograr la indemnización de perjuicios materiales e inmateriales ocasionados por la muerte de Jhon Alexander Ayala.

§63. En las instancias ordinarias, las autoridades judiciales llegaron a decisiones opuestas. De un lado, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de los familiares, al considerar que la muerte de Jhon Alexander Ayala se trató de una ejecución extrajudicial. Por el contrario, en segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones. En su criterio, no se evidenció que la muerte de Jhon Alexander Ayala fuera producto de una ejecución extrajudicial.

§64. Contra la decisión del Consejo de Estado, la señora Luz Marina Ayala formuló acción de tutela. En sede de amparo, las instancias judiciales también arribaron a decisiones contrapuestas. Para la Sección Cuarta del Consejo de Estado, actuando como juez de tutela de primera instancia, la Sección Tercera incurrió en un defecto fáctico al no aplicar el precedente sobre la flexibilización probatoria. Advirtió que la valoración de la Sección Tercera resultó excesivamente rigurosa, en tanto que situó en cabeza de las víctimas la obligación de acreditar las circunstancias de la muerte. Sin embargo, en segunda instancia, la Sección Quinta revocó y negó el amparo. En su criterio, no era válido exigir a los jueces ordinarios dar por probados unos hechos de manera indiciaria, ni imponerles la obligación de decretar pruebas de oficio.

§65. Este expediente de tutela fue seleccionado y luego su estudio fue asumido por la Sala Plena de la Corte Constitucional. En sede de revisión, el Ministerio de Defensa se opuso a la tutela, insistió en que el fallo de la Sección Tercera fue congruente con las pruebas que obran en el expediente y que explican las circunstancias legítimas en que se produjo la muerte de Jhon Alexander Ayala. Aunque se formularon preguntas a la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la jurisprudencia vigente frente a la carga de la prueba en este tipo de casos, no se obtuvo una respuesta precisa, sino que se allegaron varias providencias sobre la materia.

§66. En sede de revisión, y teniendo en cuenta lo manifestado en el escrito de tutela, también se pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz aportar las declaraciones de comparecientes relacionadas con la presunta ejecución extrajudicial del señor Jhon Alexander Ayala. De acuerdo con la información proporcionada, se sabe que la JEP aceptó el sometimiento del soldado Daniel Alonso Ramos por hechos ocurridos el 8 de agosto de 2009 en Timbío, Cauca, donde perdieron la vida Ulpiano Ortiz y Jairo Alexis Castro. Ese Tribunal también requirió a la Fiscalía General para informar el estado de las actuaciones adelantadas en contra de este soldado. Por lo expuesto, la Corte considera que la situación del soldado Daniel Alonso Ramos ante la Jurisdicción Especial para la Paz no resulta determinante, por ahora, para este proceso de reparación directa. Lo anterior no obsta para que, de encontrarse pruebas relevantes en esa justicia transicional, frente a la muerte de Jhon Alexander, estas deban ser valoradas en las oportunidades procesales correspondientes.

§67. Bajo este marco, la Sala Plena entiende[24] que, si bien el escrito de tutela invocó la protección de los derechos fundamentales de “acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa, a la igualdad y seguridad jurídica en conexidad con los derechos de igualdad y de confianza legítima y violación al precedente jurisprudencial”[25], este asunto puede delimitarse, para mayor claridad y precisión, como un reclamo por la violación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y a los derechos de las víctimas, con ocasión de la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2022, por el Consejo de Estado, Sección Tercera.

§68. Ahora bien, en cuanto a los defectos que se invocan, la Sala Plena toma nota de que el escrito de tutela refiere expresamente el defecto fáctico y el exceso ritual manifiesto[26]. Además, de los argumentos de la tutela se deriva un defecto por desconocimiento del precedente, razón por la cual la demandante invoca la protección del derecho a la igualdad y transcribe sentencias del Consejo de Estado que habrían sido desconocidas por ese mismo tribunal.

§69. Como ha explicado esta Corporación, cuando se invoca el amparo constitucional en contra de una providencia judicial –que es un escenario de mayor carga argumentativa– el juez tiene la facultad de formular y el deber de conducir el estudio del caso a través de las causales específicas que correspondan con la controversia esbozada en el escrito tutelar. Para ello, es válido que la Sala ubique en la argumentación de los demandantes y adecúe[27] los reparos dentro de las causales específicas de procedibilidad[28].

§70. La adecuación de los cargos resulta válida en este caso concreto, teniendo en cuenta que: (i) la jurisprudencia ha entendido que una misma situación puede dar lugar a que varios defectos concurran[29]. En esta ocasión, el desconocimiento del precedente, el defecto fáctico y el exceso ritual manifiesto están entrelazados pues el precedente que se echa de menos surge, precisamente, en materia probatoria, mientras que el exceso ritual tiene que ver con la exclusión de unas pruebas y el defecto fáctico cuestiona el análisis general sobre los elementos probatorios; (ii) estos defectos fueron las categorías analíticas en torno a las cuales se abordó la discusión en el trámite de instancia de tutela; y (iii) el caso concreto pone de presente el reclamo de los familiares de una presunta víctima de graves violaciones a los derechos humanos, quienes actúan, en sede constitucional, en nombre propio y sin asesoría jurídica especializada[30], por lo que es razonable que el juez de tutela interprete el alcance de su solicitud.

§71. Así las cosas, habiendo superado el examen de procedibilidad inicial, le corresponde a la Sala Plena resolver los siguientes tres problemas jurídicos:

a. ¿La Sentencia del 21 de noviembre de 2022 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en desconocimiento del precedente tanto del propio Consejo de Estado, como de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la flexibilización probatoria ante graves violaciones a los derechos humanos?

b. ¿La Sentencia del 21 de noviembre de 2022 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en un defecto fáctico por no valorar, de manera razonable, todas las pruebas que se requerían para determinar si el caso se trataba realmente de una ejecución extrajudicial?

c. ¿La Sentencia del 21 de noviembre de 2022 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en un exceso ritual manifiesto al excluir del acervo probatorio una declaración extrajuicio y varias declaraciones trasladadas de un proceso penal?

§72. Para resolver estos interrogantes, la Sala (i) caracterizará brevemente las causales de procedibilidad invocadas; (ii) reiterará la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por último, a partir de estos insumos, (iii) resolverá el caso concreto.

4. Breve caracterización de las causales específicas por desconocimiento del precedente judicial y defecto fáctico

4.1. Defecto por desconocimiento del precedente judicial

§73. La Corte Constitucional ha definido como precedente la sentencia o conjunto de sentencias, anteriores al caso objeto de estudio que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades al momento de fallar[31].

§74. Para determinar cuándo una sentencia -o varias sentencias- constituyen precedente aplicable, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes criterios[32] (i) que en la ratio decidendi[33] de la decisión anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que la ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y; (iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.

§75. El precedente judicial, así entendido, cumple unos fines específicos: a) concreta el principio de igualdad en la aplicación de las leyes; b) constituye una exigencia del principio de confianza legítima, que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con actuaciones imprevisibles; c) garantiza el carácter normativo de la Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales, así como la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico; d) asegura la coherencia y seguridad jurídica; e) protege las libertades ciudadanas y f) materializa en la actividad judicial el cumplimiento de condiciones mínimas de racionalidad y universalidad[34].

§76. En particular, el precedente de la Corte Constitucional, por ser la autoridad encargada de la guarda de la integridad y la supremacía de la Carta Política, debe acatarse por los demás funcionarios judiciales[35]. El desconocimiento del precedente constitucional se puede configurar, entre otros supuestos, cuando, en sede de tutela: (i) se desconoce la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional respecto de su deber de definir el contenido y el alcance de los derechos constitucionales, (ii) se desatiende el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela proferidas por la Sala Plena o por las distintas Salas de Revisión, y (iii) cuando se reprocha la vulneración del derecho fundamental a la igualdad, al principio de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica por la inaplicación del precedente constitucional definido en sede de tutela[36].

§77. Apartarse del precedente podría ser válido en determinados escenarios. Sin embargo, para ello se requiere cumplir exigentes cargas argumentativas, a saber: (i) la de transparencia que implica que el juez reconozca, expresamente de cuál precedente se va a separar, pues no es posible simplemente ignorarlo, de manera que no basta con solo identificar las decisiones que son relevantes para la solución del caso, es necesario además que se refiera a ellas de forma detallada y precisa para fijar su contenido y su relevancia jurídica en el caso bajo examen. La otra carga que corresponde es (ii) la argumentación por virtud de la cual se debe explicar por qué acoger una nueva orientación normativa no sacrifica desproporcionadamente los fines atrás enunciados y, particularmente no lesiona injustificadamente los principios de confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad. No puede tratarse de una simple discrepancia de criterio que busque una corrección jurídica, ni tampoco puede fundarse únicamente en la invocación de la autonomía judicial[37]. Por el contrario, debe demostrar que la interpretación alternativa “desarrolla y amplía, de mejor manera, el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección”. De manera que estas razones “no pueden ser otras que lograr la vigencia de los derechos, principios y valores constitucionales”[38].

4.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

§78. El defecto procedimental se origina en los artículos 29 y 228 de la Constitución, ya que tiene relación directa con los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en lo relacionado con el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental[39]. En esa medida, la Corte ha identificado dos modalidades: uno de naturaleza absoluta, que se presenta cuando el juez actúa completamente al margen de las “formas propias de cada juicio”, transgrediendo o amenazando derechos fundamentales de las partes[40]; otro por exceso ritual manifiesto, cuando el juez “desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, porque convierte los procedimientos judiciales en obstáculos para la eficacia del derecho sustancial”[41].

§79. Para que se configure este último, deben concurrir una serie de elementos, a saber: (i) que no exista la posibilidad de corregir el error por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible por las circunstancias del caso específico; (iv) que como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos fundamentales[42].

§80. Cuando el derecho procesal se convierte en obstáculo para la garantía de un derecho sustancial, mal haría en darse prevalencia a las formas, haciendo nugatorio el derecho y desnaturalizando las normas procesales que deben concebirse como un medio para la realización del derecho material. En ese sentido, el juez incurrirá en un defecto por exceso ritual manifiesto, cuando se genera una “renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales”[43]. Por ejemplo, cuando se excluyen pruebas, bajo reglas procesales, pese a que estas podrían ser relevantes para que la verdad judicial se aproxime en la mayor medida posible a la verdad material[44].

§81. En materia de traslado de pruebas, la jurisprudencia ha establecido que las pruebas recopiladas en el proceso penal o disciplinario pueden ser analizadas y valoradas como elementos suficientes y necesarios para justificar una condena patrimonial a la Nación, siempre que logren estructurarse los elementos de responsabilidad estatal bajo las reglas de la sana crítica. Así, si bien no llevan a deducir automáticamente la responsabilidad estatal, lo cierto es que en determinados casos resulta plausible reconocerles mérito probatorio, dado que pueden servir de fundamento a la decisión. Por el contrario, puede configurarse un exceso ritual manifiesto cuando el juez omite la incorporación, práctica o valoración de pruebas insinuadas en el proceso y requeridas para establecer la verdad material del caso[45].

§82. Ahora bien, este defecto no se configura ante cualquier irregularidad, sino que debe tratarse de una anomalía grave en la aplicación de las formas propias de cada juicio, que lleva al juez a asumir una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las partes en la contienda[46].

§83. Lo hasta aquí expuesto no se traduce en una licencia para apartarse caprichosamente de las reglas procesales. Estas, en principio, son de obligatoria observancia. No obstante, lo que sí exige el ordenamiento constitucional es que la interpretación de las reglas procesales se lleve a cabo a la luz de los postulados superiores que la Constitución consagra. Esto impone al juez valorar si, frente a una situación específica, la aplicación irreflexiva de una norma procesal desencadena un escenario de afectación incompatible con la Carta.

4.3. Defecto fáctico

§84. El defecto fáctico se configura cuando el apoyo probatorio en el cual se basa el juzgador para resolver un caso es insuficiente o su valoración resulta abiertamente inadecuada[47]. Si bien la valoración de las pruebas corresponde al juez, en ejercicio de los principios de autonomía e independencia, de su papel como director del proceso, de los principios de inmediación y de apreciación racional de la prueba, este amplio margen de evaluación está sujeto de manera inescindible a la Constitución y a la ley. Por tal razón, debe realizarse conforme a criterios objetivos, racionales y rigurosos, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, los parámetros de la lógica, de la ciencia y de la experiencia[48].

§85. En la práctica judicial, la Corte ha encontrado tres hipótesis en las cuales se configura el defecto fáctico: (i) cuando existe una omisión en el decreto y en la práctica de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) cuando se hace una valoración defectuosa o contraevidente de las pruebas existentes; y (iii) cuando no se valora en su integridad el acervo probatorio[49].

§86. Estas hipótesis pueden materializarse por conductas omisivas o activas, dando lugar a las dos dimensiones del defecto fáctico, la negativa (u “omisiva”) y la positiva (o “por acción”)[50]. La primera se presenta cuando el juez (i) niega, ignora o no valora las pruebas legalmente allegadas al trámite, o porque (ii) a pesar haber concurrido las circunstancias para ello, no las decreta por razones injustificadas. La segunda se presenta cuando el juez (i) hace una errónea interpretación de la prueba válidamente allegada al proceso, al atribuirle la capacidad de probar lo que razonablemente no se infiere de la misma o al estudiarla de manera incompleta; (ii) valora pruebas ineptas o ilegales; o (iii) valora pruebas indebidamente practicadas o recaudadas[51].

§87. Este Tribunal ha sido enfático en señalar que el error en la valoración de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[52]. En efecto, no cualquier yerro en la labor o práctica probatoria tiene la virtualidad de configurarlo. De este modo, debe satisfacer los requisitos de (i) irrazonabilidad, que significa que el error sea ostensible, flagrante y manifiesto; y (ii) trascendencia, que implica que el error alegado tenga ‘incidencia directa’, ‘o ‘repercusión sustancial’ en la decisión, esto es que, de no haberse presentado, el resultado hubiera sido distinto[53].

§88. De esta manera, las divergencias subjetivas de la apreciación probatoria no configuran un defecto fáctico. Ello, pues, frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez de tutela debe entonces privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial, y debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural goza de razonabilidad y legitimidad. En ese sentido, el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación probatoria del juez natural que ordinariamente conoce de un asunto; su intervención, entonces, debe ser restringida[54].

5. La flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario

§89. La Carta Política de 1991 trae un diseño institucional que necesariamente invita al diálogo entre las distintas autoridades judiciales. No existe una única jurisdicción ni un órgano de cierre común a todas. La administración de justicia opera de manera desconcentrada y autónoma, entre la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Jurisdicción Agraria y Rural, la Jurisdicción Constitucional y las Jurisdicciones Especiales[55]. A esto debe añadirse el rol prevalente que la Carta encomendó a los tratados internacionales sobre derechos humanos[56], lo que dio curso a la figura del bloque de constitucionalidad[57] y a un diálogo con tribunales internacionales de justicia[58].

§90. En ocasiones, sin embargo, esta constelación de entidades, procedimientos y especialidades se ha asumido como un obstáculo y una fuente de inseguridad jurídica, que en sus peores momentos de tensión la opinión pública ha denominado un choque de trenes, para calificar así el enfrentamiento entre precedentes opuestos sobre una misma materia.

§91. Pero tal visión negativa debe ser superada para, en su lugar, aprovechar las oportunidades que ofrece el modelo constitucional colombiano. La constelación de autoridades judiciales que lo integran puede y debe traducirse en una contienda virtuosa entre sus participantes. Una contienda cuya meta no radica en determinar quién tiene la última palabra como si se tratase de una simple prerrogativa de autoridad, sino -más bien- en quién ofrece una interpretación más completa de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección[59].

§92. Un buen ejemplo de este modelo virtuoso se encuentra, precisamente, en la tesis de la flexibilización probatoria con respecto a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Tesis que se ha venido tejiendo a varias manos, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que, a pesar de las distintas especialidades y de las particularidades de cada proceso, exista un amplio catálogo de referencias cruzadas entre estos tribunales, lo que ha permitido avanzar en el acceso a la administración de justicia frente a los peores crímenes del Estado; precisamente, cuando las personas requieren de mayor protección y garantías reales de justicia.

§93. De un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presentado avances importantes en la responsabilidad internacional de los estados frente a graves violaciones a los derechos, incluyendo decisiones específicas contra la República de Colombia[60]. El Consejo de Estado, por su parte, como órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ha construido una “abundante y nutrida línea jurisprudencial en materia de responsabilidad del Estado por ejecuciones extrajudiciales”[61], entre la que se destaca la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, que consolidó los fundamentos de la flexibilización probatoria ante graves violaciones a los derechos[62]. Y si bien el objeto de unificación no fue ese, la flexibilización sí hizo parte de la regla de decisión[63]. Por último, la Corte Constitucional ha reiterado, de manera uniforme y consolidada en múltiples tutelas y por lo menos cuatro sentencias de unificación[64], el deber que tiene el juez de “ser flexible en la apreciación probatoria que se haga en el marco de un asunto que involucre una grave vulneración de los derechos humanos”[65].

§94. Esta Corte ya ha explicado, de manera diferenciada, los aportes de cada jurisdicción a esta temática. Es más, hace unos meses, la Sentencia SU-016 de 2024[66] reiteró el precedente vigente desde la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hace falta repetir en extenso tal análisis. Lo que se propone para este capítulo, entonces, es dar cuenta de algunos rasgos definitorios del fenómeno criminal de las ejecuciones extrajudiciales desde una perspectiva fáctica, para así entender mejor los desafíos que ello supone para el juez, especialmente en materia probatoria, y cómo las distintas jurisdicciones respondieron a esta problemática desde la flexibilización.

5.1. Las ejecuciones extrajudiciales: una historia de crueldad y ocultamiento de la verdad

§95. La prolongación del conflicto armado interno en nuestro país ha ido de la mano con la degradación de las hostilidades y el empleo de macabras formas de violencia. Una de sus peores manifestaciones ha sido la de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, particularmente de las fuerzas armadas, que se ensañaron contra la población civil vulnerable que luego presentaban como bajas en combate.

§96. Este tipo de ejecuciones también son conocidas como “falsos positivos”. Esta fue la denominación que le dieron las madres “a los jóvenes asesinados por miembros del Ejército, donde todo fue falso: la oferta de trabajo para reclutarlos, el combate fingido, los trajes y botas de guerrilleros, las armas sobre sus cadáveres, el dictamen de Fiscalía como ‘muertos en acción armada’ y la acción de la Justicia Penal Militar”[67].

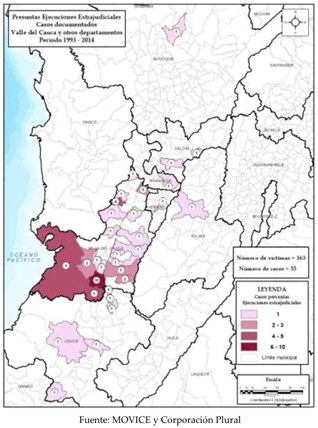

§97. Tristemente, este no es un fenómeno reciente para el país, pero fue en la primera década del dos mil cuando creció exponencialmente y se hizo más evidente. El Relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, luego de su visita al país en el año 2009, advirtió que “[h]a habido demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegados, o manzanas podridas”[68]. Más recientemente, los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz dan cuenta de registros de ejecuciones extrajudiciales que se remontan a 1978 y llegan, por lo menos, hasta 2016, con un total de 8.208 personas asesinadas bajo ese tipo de acciones. El periodo con mayor número de casos se concentra entre los años 2002 y 2008, cuando se reportaron 6.402 víctimas en 31 departamentos, es decir, una práctica criminal que se extendió prácticamente por la totalidad del país[69].

§98. La dinámica de este fenómeno criminal ha sido bien documentada y evidencia el grado de sofisticación que alcanzó en algunos casos. En palabras del Relator especial:

“[U]n "reclutador" pagado (un civil, un miembro desmovilizado de un grupo armado o un ex militar) atrae a las víctimas civiles a un lugar apartado engañándolas con un señuelo, por lo general la promesa de un trabajo. Una vez allí, las víctimas son asesinadas por miembros de las fuerzas militares, a menudo pocos días u horas después de haber sido vistos por los familiares por última vez. En otros casos, las fuerzas de seguridad sacan a las víctimas de sus hogares o las recogen en el curso de una patrulla o de un control de carretera. Las víctimas también pueden ser escogidas por "informantes", que las señalan como guerrilleros o delincuentes a los militares, a menudo a cambio de una recompensa monetaria. Una vez que estas víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A menudo se entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo nombre desconocido), y en algunos casos en fosas comunes”[70].

§99. El montaje de la escena ha sido uno de los principales desafíos para la justicia. Esta puede entrañar, entre muchas posibilidades, poner armas junto a las víctimas, disparar armas de las manos de las víctimas, cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con la delincuencia. Asimismo, es común que las víctimas sean presentadas a los medios de comunicación como insurgentes o delincuentes abatidos en combate, a menudo reportados como NN, sepultados en fosas comunes sin previa identificación, pese a los medios existentes para obtener su individualización. Este tipo de situaciones se caracterizan –de acuerdo con el Consejo de Estado– porque en torno a ellas se realiza una verdadera “mise en scene” encaminada a aparentar que la muerte de una persona ajena al conflicto armado se produjo porque ésta representaba una amenaza contra la sociedad o contra la vida e integridad de la población o de las fuerzas armadas[71].

§100. Incluso, fue tal el grado de sofisticación de algunas estructuras criminales enquistadas en el aparato estatal, que la Comisión de la Verdad destacó que para la alteración de la escena del crimen existía algo que se conocía como “kit de legalización”. Este consistía en un conjunto de insumos, tales como material de dotación, uniformes y armas que servían para este propósito, adelantándose así a los procedimientos de investigación criminal. El kit de legalización era un concepto extendido en algunos batallones de las fuerzas militares[72].

§101. Otra característica común a los “falsos positivos” fue el perfilamiento de las víctimas que, en su mayoría, representaban población vulnerable, marginalizada o excluida. La elección de las víctimas no era una apuesta caprichosa, sino que suponía labores previas de perfilamiento para identificar los candidatos más idóneos a ser presentados como “bandoleros”. Los grupos vulnerables fueron objetivos desproporcionados de esta práctica, incluyendo a los habitantes de calle o con problemas de consumo de sustancias[73], defensores de derechos, indígenas y afrocolombianos, sindicalistas, población con orientación sexual diversa, y personas con discapacidad física o mental[74].

§102. Según ha explicado la jurisprudencia del Consejo de Estado, la vulnerabilidad de las víctimas tenía una doble finalidad para esta clase de violaciones: por un lado, se trata de poblaciones históricamente vulnerables que pertenecen a comunidades aisladas, para quienes reclamar sus derechos se hace mucho más difícil. Por otro lado, por sus condiciones diferenciales, se facilita falsificar circunstancias que refuerzan formas de estigmatización y crean un ambiente de sospecha en contra de las víctimas[75].

§103. La sumatoria de los crímenes cometidos por agentes del Estado, con diferentes grados de sofisticación para encubrir la verdad, en un contexto atravesado por el conflicto armado, normalmente en zonas alejadas de los centros urbanos, con una precaria presencia institucional más allá de las fuerzas armadas, y donde las víctimas pertenecían a grupos de por sí excluidos o marginalizados de la sociedad[76], generó un escenario de rampante impunidad que rondaban una alarmante cifra del 98,5%[77].

§104. Al respecto, el Informe Final de la Comisión de la Verdad evidenció un “un déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a las violaciones producidas […] en el conflicto armado colombiano”. Tal impunidad se desplegó como “un círculo vicioso que es causa y a la vez consecuencia de las violaciones derivadas del conflicto”[78].

§105. ¿Cómo debería un juez, llámese ordinario, internacional o constitucional, responder a este desafío, en el marco de la garantía de los derechos de las víctimas y de la vigencia del Estado social de derecho? En el próximo apartado se resume la respuesta judicial frente a este fenómeno criminal.

5.2. La flexibilización probatoria: una garantía de justicia frente al ocultamiento de la verdad

§106. Debido a la naturaleza misma de las ejecuciones extrajudiciales, existen obstáculos para encontrar pruebas directas dado que los hechos usualmente ocurrieron en zonas remotas con baja presencia institucional o en condiciones de mayor ocultamiento[79]. A lo que se suma el estado de indefensión de las víctimas, el silencio de los testigos por el temor a represalias y la alteración de la escena por parte de los agentes estatales involucrados[80].