TEMAS-SUBTEMAS

Sentencia SU-339/24

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-Deber de aplicar perspectiva de género en casos de discriminación contra la mujer

ACCIÓN DE TUTELA-No se configura carencia actual de objeto por permanencia de los hechos

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos generales y especiales de procedibilidad

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Finalidad/RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION Y PROCESO ADMINISTRATIVO-Causales de procedencia

RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA-Alcance/RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA-Finalidad

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-Cumplimiento del requisito de subsidiariedad

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-Debe orientar siempre las actuaciones de los operadores de justicia, armonizando los principios constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer

PROTECCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y LA PERSPECTIVA DE GENERO-Protección constitucional e internacional

(...), una lectura armónica de las normas constitucionales y convencionales lleva a concluir que la mujer cuenta con una protección reforzada por el ordenamiento jurídico. Dicha protección se cimenta en la proscripción de cualquier forma de discriminación en su contra, lo que impone un deber en cabeza del Estado de investigar y sancionar la ocurrencia de estos actos. Para lograr este cometido, esas normas constitucionales y convencionales establecen mandatos específicos que buscan eliminar las barreras de acceso para las mujeres a la administración de justicia. Dichos mandatos están encaminados a que los jueces y tribunales, al resolver las causas judiciales que infieran el acontecimiento de conductas discriminatorias basadas en razones de género, adopten un estándar de valoración de la prueba calificado. Dicho estándar se concreta en la proactividad en el recaudo probatorio y en una distribución adecuada de la carga de la prueba. Esto, con el propósito de comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos, con especial énfasis en las circunstancias que pudieran constituir un tratamiento discriminatorio.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Definición/PROHIBICION DE DISCRIMINACION POR RAZON DE GENERO-Contenido y alcance

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE GÉNERO-Diferencia

(...), mientras la violencia de género se caracteriza por la ejecución de actos que atentan contra la vida, la dignidad y la integridad personal de la mujer, la discriminación por razones de género es ciertamente más amplia, pues se refiere a cualquier distinción o exclusión que limite el goce efectivo de sus derechos de manera arbitraria.

IGUALDAD EN EL ACCESO AL MERCADO LABORAL/DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER-Discriminación por razón del sexo

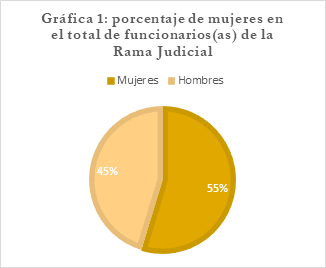

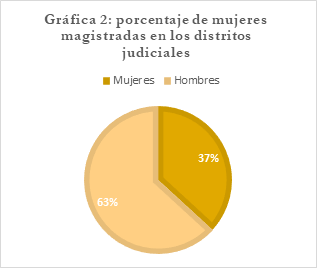

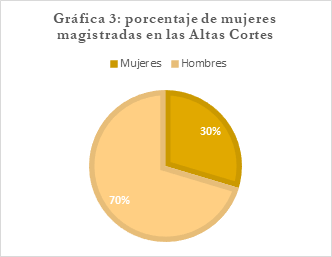

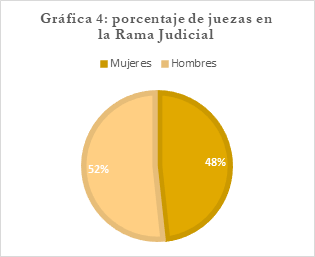

MUJER EN LA RAMA JUDICIAL-Estadísticas

MUJER EN LA RAMA JUDICIAL-Presencia en las altas cortes

ACCIONES AFIRMATIVAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE LA MUJER-Consagración constitucional

IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES-No sometimiento a ninguna clase de discriminación

DISCRIMINACION POR SEXO-Reconocimiento de las mujeres como grupo históricamente marginado

IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES-Jurisprudencia constitucional

DERECHO AL TRABAJO Y PROHIBICION DE DISCRIMINACION POR RAZON DE GENERO-Garantía constitucional de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-Reiteración de jurisprudencia

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON ENFOQUE DE GENERO-Jurisprudencia del Consejo de Estado

(...) el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, consciente del deber de adoptar decisiones que contribuyan a la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, ha adoptado el enfoque de género en sus decisiones judiciales como un instrumento que contribuye a la garantía de los derechos de las mujeres. La adopción de este enfoque conlleva la posibilidad de flexibilizar la valoración probatoria de cara a la comprobación de un daño antijurídico basado en sesgos por razones de género.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON ENFOQUE DE GENERO-Criterios orientadores para el trámite de procesos y decisión judicial

VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causal específica autónoma

DEFECTO FACTICO-Configuración/DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva/DEFECTO FACTICO-Fundamentos y marco de intervención que compete al juez de tutela

VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION-Estructuración

La trivialización de los hechos ocurridos soslayó el acaecimiento de hechos sutiles de degradación e intimidación a partir de los cuales subyacen estereotipos basados en el género y que tuvieron importantes implicaciones para la accionante. Obviar estas circunstancias en el proceso de responsabilidad extracontractual del Estado es un hecho que fomenta la conservación de las condiciones que han permitido la discriminación histórica contra las mujeres que ocupan altos cargos de liderazgo en la Rama Judicial.

DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Configuración por incumplimiento del deber de adoptar decisiones con enfoque de género

El Tribunal impuso un estándar probatorio de imposible cumplimiento al justificar la inexistencia del daño en una valoración contraevidente del acervo probatorio, no tuvo consideración alguna de la asimetría en el trato brindado a la accionante, y no desplegó el más mínimo esfuerzo en materia probatoria para analizar la ocurrencia del daño. Todo ello, pese a que contaba con pruebas debidamente incorporadas al proceso que permitían establecer con suficiencia que los actos objeto de reproche se basaban en una censura por discriminación basada en razones de género.

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

Sentencia SU-339 de 2024

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dicta la siguiente

SENTENCIA

En el trámite de revisión del fallo del 30 de noviembre de 2023, emitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que revocó la sentencia dictada el 31 de agosto de ese año por la Sección Primera de esa misma corporación.

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Síntesis de los hechos. Obrando mediante apoderado judicial, la ciudadana Stella Conto Díaz Del Castillo, su hijo e hijas, Juan David, María Carolina, y María José Albán Conto, interpusieron acción de tutela contra la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La acción tenía por objeto reivindicar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y las libertades de expresión, opinión e información. Manifestaron que, en la primera instancia del proceso de reparación directa identificado con el número de radicado 11001333603120200013600, se concedieron las pretensiones resarcitorias formuladas por la parte accionante. Estas se dirigían a obtener la declaración de responsabilidad extracontractual del Estado por el daño causado a raíz del tratamiento asimétrico que recibió por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado. La citada decisión judicial fue revocada en segunda instancia por la autoridad demandada. Sostuvieron que sus derechos fueron vulnerados por la decisión de revocar el fallo de primera instancia, determinación que fue adoptada como consecuencia del hecho de que la Subsección se hubiera abstenido de adoptar una perspectiva de género.

2. Decisiones de instancia en sede de tutela. En primera instancia del trámite de tutela, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción. En su criterio, no se cumplieron los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad. El a quo adujo que la tutelante pretendía reabrir la discusión de la controversia, toda vez que la acción se fundamenta en su disenso en relación con el ejercicio probatorio desplegado por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, expresó que la parte accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión para controvertir la decisión objeto de censura.

3. En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión para, en su lugar, conceder el amparo. Sostuvo que se había configurado el defecto fáctico alegado. En su criterio, la autoridad judicial accionada omitió valorar una prueba relevante para la solución de la controversia, que fue aportada por la accionante. En consecuencia, ordenó dejar sin efecto la sentencia del 23 de junio de 2022 y dictar una sentencia de reemplazo, en la que el tribunal demandado habría de pronunciarse sobre la prueba omitida.

4. Decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional. La Sala Plena concluyó que se estructuraron los defectos por violación directa de la Constitución y fáctico, con fundamento en los siguientes hallazgos:

4.1. Primero, la Sala Plena encontró que la providencia censurada incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución. A juicio del tribunal, al resolver el recurso de apelación, la Subsección se abstuvo de aplicar las normas constitucionales que ordenan la adopción de un enfoque de género en los casos en los que la mujer enfrenta tratos discriminatorios. Entre estas normas, se encuentran los artículos 13, 40, 43, 93 y 94 de la carta; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem Do Pará. Estos tratados internacionales de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y, por tanto, tienen jerarquía constitucional. De tal suerte, la Subsección incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución, al haber omitido su aplicación para resolver la controversia.

4.2. Segundo, como consecuencia del defecto por violación directa de la Constitución, la providencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también incurrió en un defecto fáctico. Esto, por cuanto la autoridad judicial demandada se abstuvo de valorar el trato asimétrico que dispensó la Sala Plena del Consejo de Estado a los exmagistrados Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y Stella Conto Díaz Del Castillo, tras la divulgación de las razones que los llevaron a disentir de la decisión de declarar infundado el impedimento presentado por el exconsejero Mauricio Fajardo Gómez. Tal valoración resultaba esencial para el adecuado enjuiciamiento de la responsabilidad del Estado.

La aludida omisión probatoria consistió en que se dejó de observar que, en ambos casos, se divulgaron las razones que llevaron a los exmagistrados a disentir de la decisión que adoptó la Sala Plena al resolver el aludido impedimento. Pese a ello, solo en uno de ellos, el de la exconsejera Conto, se realizó una sesión extraordinaria del plenario del alto tribunal con el propósito de cuestionar y reprochar su actuación. Desde entonces, la accionante sufrió actos de discriminación basados en el género, en el seno del tribunal, lo que le produjo daños a ella y a su entorno familiar. Adicionalmente, la exconsejera reprochó que no se hubiera levantado en debida forma el acta de la sesión durante la cual ocurrió el primer cuestionamiento que tuvo que enfrentar. Una de las causas de lo anterior consistió en que la Sala Plena resolvió suspender la grabación de dicha sesión.

5. Tras constatar la estructuración de los defectos alegados, la Sala Plena dispuso, como remedio para el restablecimiento de los derechos conculcados, dejar sin efectos la decisión de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Adicionalmente, le ordenó dictar un nuevo pronunciamiento, atendiendo un conjunto de criterios que buscan evitar que la Subsección incurra, de nuevo, en los defectos identificados en la providencia. Así mismo, el plenario hizo un llamado general a los administradores de justicia para que garanticen la igualdad de género y para que observen la prohibición de discriminación por razones de sexo en el análisis y en la resolución de las causas judiciales que conozcan en desarrollo de sus labores.

6. Como colofón de este análisis, la Sala Plena llegó a la conclusión de que la remoción de obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a cargos de poder y el reconocimiento de prejuicios sobre su capacidad son pasos cruciales para la igualdad de género. Advirtió que, en cualquier caso, no basta con que las mujeres accedan a estos cargos; es igualmente fundamental asegurar que, una vez estén en esa posición de poder, puedan ejercer sus funciones en un entorno seguro y libre de discriminación. Para la materialización de este fin es imprescindible garantizar un trato igualitario frente al ejercicio de sus derechos y la asignación de los deberes inherentes a su posición. El plenario indicó que solo por esta vía es posible conseguir la realización del principio constitucional de igualdad.

II. ANTECEDENTES

Hechos que dieron lugar a la interposición del medio de control de reparación directa

7. Acción pública de pérdida de investidura. En 2013, momento en el que la accionante fungía como magistrada del Consejo de Estado, se interpusieron varias acciones de pérdida de investidura contra los integrantes de la Comisión Accidental de Conciliación de un proyecto de reforma a la justicia, que entonces se tramitaba en el Congreso de la República[1].

8. Decisión que motivó las manifestaciones de los salvamentos de voto. El 28 de mayo de 2013, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró infundada la manifestación de impedimento presentada por el magistrado Mauricio Fajardo Gómez para conocer el proceso acumulado de las acciones públicas de pérdida de investidura antes señalado[2]. La magistrada Stella Conto Díaz del Castillo y el magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas salvaron su voto frente a esta decisión[3].

9. Divulgación del sentido del voto del exconsejero Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. El 8 de junio de 2013, se dieron a conocer en un medio de comunicación las razones por las que el exmagistrado del Consejo de Estado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas estuvo en desacuerdo con la mayoría de la Sala Plena del Consejo de Estado, en la decisión del impedimento en cuestión[4].

10. Divulgación del sentido del voto de la accionante. Tres días después, el 11 de junio de 2013, la exmagistrada Stella Conto Díaz Del Castillo aceptó dar una entrevista respecto de lo sucedido con la manifestación de impedimento. Según el escrito de tutela, la exmagistrada accedió a tal propuesta «previa intermediación de la Oficina de la Presidencia del Consejo de Estado, que tenía a cargo la difusión de las actuaciones y decisiones de la alta corte»[5]. Ese mismo día, el periódico El Espectador publicó un artículo titulado «El impedimento que revive los fantasmas de la reforma a la justicia», en el que la exmagistrada expuso el motivo de su disenso con la decisión mayoritaria[6]. Según el escrito de tutela, la accionante tomó la decisión de conceder dicha entrevista bajo la convicción de que la providencia objeto de dicha manifestación se había notificado el 28 de mayo de 2013, tal como lo exige el artículo 56 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia[7].

11. Convocatoria a una sesión extraordinaria de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. La accionante indicó que, el día siguiente, el 12 de junio de 2013, el presidente del Consejo de Estado citó a una sesión extraordinaria con el fin de «discutir algunos aspectos que estaban afectando la imagen de la Corporación»[8]. La parte accionante adujo que, en el marco de dicha sesión, Conto Díaz del Castillo fue increpada y confrontada por las declaraciones públicas en las que expresó los motivos de su desacuerdo con la decisión de declarar infundado el impedimento. Mencionó que, en el transcurso de dicha sesión, sufrió un trato desigual y discriminatorio[9]. Cuestionó el trato que se le dio en comparación con el exmagistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, cuyo salvamento de voto también se hizo público antes de que la decisión fuera notificada. Destacó que él no recibió ningún llamado de atención por parte de la Sala Plena ni estuvo obligado a «soportar una jornada de ‘reflexión’»[10].

12. Sobre el cuestionamiento hecho en su contra por haber dado a conocer una decisión que no se había firmado, la accionante manifestó que «[n]o le correspondía, por no ser de su competencia, verificar la entrega oportuna de la providencia que resolvió negar la solicitud de impedimento, suscrita en el recinto de la Sala el mismo día de su adopción, como tampoco llevar el control de las labores secretariales de notificación, recepción y custodia de los escritos de salvamento»[11]. Además, destacó que «[e]l contacto con el diario El Espectador se efectuó a instancias de la dependencia de la corporación judicial a cargo de la divulgación de las decisiones, asignada a la Presidencia de la [C]orporación»[12].

13. Grabación de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013. La accionante manifestó que, en un momento de la sesión, los miembros de la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado decidieron pausar la grabación de la reunión[13]. La determinación fue adoptada en contra de la solicitud expresa de la demandante, quien pidió que se siguiera grabando la sesión. Según el relato de la demanda, la reunión concluyó cuando «el presidente levantó la sesión con el compromiso formal de investigar lo ocurrido, tanto con la entrega del documento al medio de comunicación, como con la intermediación de la oficina de comunicaciones adscrita a su despacho»[14]. La parte accionante argumentó que la acción de detener la grabación impidió la elaboración del resumen protocolario que permitiera cotejar el contenido de lo discutido y la documentación del desarrollo de los eventos ocurridos en la parte final de dicha sesión extraordinaria.

14. Sesión ordinaria del 18 de junio de 2013. La accionante indicó que, durante la sesión ordinaria de la Sala Plena del Consejo de Estado del 18 de junio de 2013, fue «objeto de nuevos ataques por ejercer sus libertades constitucionales y convencionales»[15]. Indicó que sus compañeros de la Sala Plena le reprocharon su «falta de gratitud» con quienes la eligieron consejera de Estado. En sustento de lo anterior, transcribió algunos apartes del audio de la sesión, entre los que sobresale el siguiente comentario, hecho por un integrante de la Corporación:

Yo lamento como lamento profundamente yo no sé si ahí empieza o no empieza un capítulo adicional de darle rienda suelta a ese incumplimiento de esas normas en la actitud que yo por supuesto sentí absolutamente clara, una actitud displicente, de arrogancia, de despreocupación total por las manifestaciones de preocupación y llamado que se hicieron en la Sala del miércoles […] yo no creo que una Corporación que todo lo que ha hecho por usted dra. Stella es haberla exaltado a ser magistrada del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, una Corporación que la ha acogido en su seno, una Corporación que la llevó precisamente a ocupar el puesto que hoy ocupa[16] [énfasis fuera del texto].

15. Con el propósito de contar con evidencia de estos reproches, la exmagistrada exigió que se elaborara el acta completa de la sesión extraordinaria celebrada el 12 de junio de 2013 y que se adelantara un proceso disciplinario en contra del secretario general de la corporación, debido a que no levantó acta de todo lo sucedido[17].

16. Acta de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013. La exconsejera relató que, en distintas ocasiones, solicitó la remisión del acta de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013[18]. Para fundamentar esta afirmación aportó copia de las pruebas anexadas al proceso de responsabilidad extracontractual del Estado.

17. En dicho anexo se aportaron las solicitudes elevadas por la exconsejera de Estado Stella Conto Díaz Del Castillo el 25 junio, el 9 de julio y el 7 de octubre de 2013, dirigidas al secretario general del Consejo de Estado, para que se le remitiera copia del acta de la sesión del 12 de junio de 2013[19]. Así mismo, aportó copia de las actas de las sesiones de la Sala Plena celebradas el 15 y 22 de octubre de 2013, en las que se consignaron sus intervenciones dirigidas a que se levantara el acta de dicha sesión extraordinaria. Cabe resaltar que, en el acta de la sesión del 22 de octubre de 2013, se menciona que Stella Conto Díaz del Castillo solicitó al secretario general de la Corporación que a partir de esa fecha «en todas las actas [dejara] la constancia de que ella exige el acta del 12 de junio de 2013»[20]. Por último, remitió copia del acta de la sesión del 21 de enero de 2014, en la que reitera su pedimento, consistente en que se elabore el acta de la aludida sesión[21].

18. Así mismo, se destaca que de acuerdo con el acta de la sesión que tuvo lugar el 2 de abril de 2014, Stella Conto Díaz del Castillo, al intervenir con el propósito de recordar su insistencia en la elaboración del acta, manifestó que «hay diligencias que se pueden hacer al respecto como adelantar un proceso disciplinario porque el señor secretario que presenció la sesión y que es el notario que tiene que dar fe de lo sucedido porque tenía que elaborar el acta»[22].

19. Mencionó que, por solicitud de la entonces vicepresidenta del Consejo de Estado, el secretario general de esa corporación elaboró el acta de la sesión extraordinaria basándose en sus apuntes de dicho encuentro. El acta fue distribuida a todos los magistrados de la Sala Plena. En la sesión de la Sala Plena del Consejo de Estado del 9 de julio de 2014, el acta no fue aprobada. Esto, por cuanto la accionante objetó su veracidad al considerar que la información consignada en ese documento era inexacta. Argumentó que, al no corresponder con la grabación sobre lo ocurrido, no era posible verificar su contenido. Además, insistió en la necesidad de adelantar una investigación disciplinaria sobre lo acontecido en la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013. Afirmó que, a partir de este momento, reiteró en varias oportunidades la apertura de la investigación interna[23]. De acuerdo con el acta de esta sesión, la exconsejera solicitó que se dejara en las actas de todas las sesiones la siguiente constancia:

La Consejera Stella Conto hace constar que sin perjuicio de su insistencia no se ha adelantado la actuación administrativa que se requiere con el objeto de sustituir el acta de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013[24].

20. Divulgación de las razones que sustentaron el salvamento de voto a la decisión que resolvió las demandas de pérdida de investidura. Según se indicó en la demanda de reparación directa, una vez culminó el trámite de los procesos de pérdida de investidura con la respectiva sentencia del 24 de febrero de 2015, la exmagistrada Stella Conto Díaz del Castillo dio declaraciones ante medios de comunicación en las que hizo públicas las razones que la llevaron a apartarse de la sentencia adoptada, que negó las pretensiones de pérdida de investidura[25].

21. Convocatoria a la sesión del 26 de febrero de 2015. Stella Conto Díaz Del Castillo fue convocada, una vez más, a una sesión extraordinaria ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que tendría lugar el 26 de junio de 2015. Expuso que en esa oportunidad fue nuevamente cuestionada por haber dado declaraciones públicas sobre las razones que la llevaron a disentir de la decisión. Destacó que, si bien esta sesión «se desarrolló en un ambiente de menor hostilidad —en cuanto no se apagó la grabadora—, con espacio de respuesta, a lo que se debe agregar que la [S]ecretaría entregó el resumen del desarrollo de la sesión oportunamente, pudiendo ser confrontado y aprobado por los magistrados asistentes», se trató de un espacio cuyo único objetivo era «someter a debate colectivo la libertad de pensamiento, expresión, opinión e información de la demandante Stella Conto»[26].

22. Investigación disciplinaria. El 17 de julio de 2017, el secretario general del Consejo de Estado inició la investigación disciplinaria. La actuación se llevó a cabo en respuesta a una solicitud interpuesta por la accionante el 17 de mayo de ese mismo año. Mediante escrito del 24 de julio de 2017, la accionante recurrió esa decisión al estimar que la competencia para adelantar dicha gestión recaía en la Presidencia de la Corporación. Además, formuló una recusación contra el secretario general, ya que consideró que, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución, «quien funge como testigo no puede ser autorizado para que corrobore su versión y al tiempo para que se apruebe y se absuelva a sí mismo»[27].

23. Mediante auto del 19 de octubre de 2017, con ocasión de la solicitud de apertura de una investigación disciplinaria, el presidente del Consejo de Estado señaló que, antes de resolver la recusación en contra del secretario general de la Corporación, se debía precisar el objeto y el sentido de la investigación disciplinaria. Sin perjuicio de la solicitud consistente en adelantar la investigación por lo ocurrido, en la sesión de Sala Plena del Consejo de Estado del 6 de febrero de 2018, la demandante manifestó que le daba un «cierre definitivo al asunto»[28]. El apoderado de la parte accionante indicó que tal manifestación se motivó en el ánimo de «superar el fastidio latente que en la Sala Plena generaban sus intervenciones —ámbito en el que se pronunció—, notoriamente agravadas al final de su periodo, ante un auditorio distante, interesado en que el asunto se trasladara a otro escenario, en el entendido que no sería de su incumbencia»[29].

24. Demanda de reparación directa. El 7 de julio de 2020, Stella Conto Díaz Del Castillo; su hijo, Juan David; y sus hijas, María Carolina y María José Albán Conto, interpusieron el medio de control de reparación directa en contra de la Nación —Rama Judicial— Dirección Ejecutiva de Administración Judicial[30]. La demanda procuraba el resarcimiento de los daños causados por el incumplimiento constitucional y convencional del deber de hacer pública la sesión extraordinaria de la Sala Plena del Consejo de Estado del 12 de junio de 2013; además, reclamaba la reparación de los daños ocasionados por los ataques personales que habrían sido dirigidos contra la exconsejera Stella Conto Díaz Del Castillo, durante dicha sesión del alto tribunal.

25. Solicitaron que se condenara a la parte demandada al pago de la suma de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de perjuicio moral, o a la más alta condena, a favor de la exmagistrada y de cada uno de sus hijos. A título de reparación restaurativa, solicitaron la adopción de las siguientes medidas: (i) «[L]a reconstrucción de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013, a cargo de la Sala Plena del Consejo de Estado[31]», (ii) presentar excusas públicas —si las víctimas así lo consideran— tanto a la exmagistrada, como a sus hijos María Carolina, Juan David y Maria José, respecto de los permanentes mensajes de invisibilidad, acallamiento y ridiculización [a los que habría sido sometida] la magistrada y madre, en razón de su insistente interés en reivindicar el reconocimiento de su derecho a ejercer el cargo en condiciones de respeto e igualdad, libre de violencia y discriminación»[32].

26. Sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa. Mediante sentencia del 7 de julio de 2021, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá[33] accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que se probó el daño que se les causó a la exmagistrada, a su hijo y a sus hijas. En criterio del juzgado, el daño consistió en el estado de constante zozobra al que fue sometida la exmagistrada como consecuencia del incumplimiento de los deberes de publicidad del acta de la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013. Añadió que el daño consistió, además, en la afectación en la salud mental que sufrieron Stella Conto Díaz del Castillo, su hijo y sus hijas. Dicha afectación tuvo origen en el escarnio público al que su madre fue sometida.

27. Acreditación de la responsabilidad a título de falla en el servicio. En cuanto al título de imputación, el juzgado sostuvo que la omisión en elaborar y publicar la susodicha acta evidenció el incumplimiento de los deberes legales y constitucionales del Consejo de Estado. Dicho incumplimiento, en criterio del despacho, acreditó el nexo causal entre la mencionada omisión y los daños causados a la exmagistrada y a su familia, pues se demostró que la omisión causó un daño antijuridico a título de falla en el servicio atribuible a dicha corporación[34].

28. Al acreditarse el daño antijurídico, se le reconoció una indemnización por concepto de perjuicios morales, debido a que soportó, durante más de cinco años, actos de discriminación, hostigamiento, y recriminación por su labor, además de privarla de la posibilidad de hacer públicos sus salvamentos de voto. Adicionalmente, se concedieron todas las medidas restaurativas solicitadas en la demanda. Por último, el juzgado ordenó incluir en los módulos de formación de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla el cumplimiento de las obligaciones de publicidad de las actuaciones judiciales y el derecho de las juezas a hacer públicos sus salvamentos de voto.

29. Apelación. El fallo de primera instancia fue apelado por ambas partes. La demandada consideró que no se identificó el daño antijurídico debido a que no obraba prueba que acreditara que la demandante fue objeto de maltrato o humillaciones. Por su parte, la demandante solicitó que se modificara la sentencia de primera instancia en cuanto a la reparación integral de perjuicios. La parte accionante sostuvo que «la orden de restauración, supuestamente dirigida a dotar de publicidad a la sesión de Sala Plena Extraordinaria del Consejo de Estado realizada el 12 de junio de 2013, a cargo de un simple trámite secretarial, sin proyección a lo acontecido el día antes señalado, no cumplirá el imperativo objetivo de publicidad y visibilidad»[35]. En su criterio, lo que debería ordenarse es la realización de una actuación administrativa en la que podrán aportar y practicar pruebas, así como controvertirlas «para efecto de reconstruir lo acontecido en la sesión del 12 de junio de 2013»[36].

30. Sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa. Mediante sentencia del 23 de junio de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó todas las pretensiones de la demanda[37]. La Subsección fundamentó la decisión en los siguientes argumentos: (i) No se demostró que existiera un pacto de ocultamiento al detener la grabación de la sesión extraordinaria desarrollada el 12 de junio de 2013[38]; (ii) el Consejo de Estado atendió las peticiones de la demandante, pues adoptó las medidas necesarias para la reconstrucción del acta de la sesión del 12 de junio de 2013[39]; (iii) a pesar de que el acta fue elaborada, esta no fue aprobada por la demandante[40]; (iv) la corporación judicial no negó la posibilidad de adelantar una actuación administrativa; (v) no se demostró que la demandante hubiera sido sometida a un ambiente de hostilidad, zozobra y escarnio público, pues lo que sucedió fue fruto de un enfrentamiento personal entre dos magistrados[41]; (vi) a la exmagistrada se le brindó un trato respetuoso y considerado por parte de sus colegas[42].

31. La acción de tutela. El 1 de diciembre de 2022, la parte demandante, actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y las libertades de expresión, opinión e información[43].

32. La accionante consideró que la providencia dictada por la Subsección el 23 de junio de 2022, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. El primero de ellos ocurrió debido a que «[e]l Tribunal Administrativo de Cundinamarca pasó por alto la pública difusión del voto separado del exmagistrado Hugo Bastidas Bárcenas el 8 de junio de 2013»[44]. En su criterio, la decisión de omitir la valoración de esta prueba con los demás medios de convicción aportados con la demanda, demostraban el maltrato y el descrédito al cual fue sometida Stella Conto Díaz Del Castillo en la sesión de la sala extraordinaria del 12 de junio de 2013. Igualmente, dichos elementos probatorios darían cuenta de la ocurrencia de nuevos hechos de violencia y discriminación ocurridos en la sesión del 18 del mismo mes y año, así como en la sesión que tuvo lugar el 26 de junio de 2015. Esto, en su criterio, llevó a la errada convicción de que se trataba de una confrontación personal, cuya solución no le correspondía al juez de reparación directa.

33. Segundo, en relación con el defecto sustantivo, explicaron que la Subsección no analizó el asunto bajo una perspectiva de género[45]. Al incurrir en tal omisión, el tribunal desconoció su deber como administrador de justicia de adoptar decisiones que contribuyan a prevenir, sancionar, eliminar y erradicar los estereotipos culturales de subordinación y sumisión que niegan a las mujeres el acceso a cargos de poder[46].

34. Auto de admisión de la acción de tutela. El conocimiento del expediente le correspondió por reparto a la Sección Primera del Consejo de Estado. Por medio de auto del 14 de diciembre de 2022[47], aquella admitió la acción de tutela y dispuso correr traslado de la demanda a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su calidad de parte demandada, para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones contenidos en la acción de tutela. Además, dispuso vincular a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por considerar que podían tener un interés legítimo en la decisión.

35. Manifestaciones de impedimento. Por medio de escrito del 16 de febrero de 2023, el consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés manifestó su impedimento para participar en la discusión del expediente de la referencia. Invocó la causal prevista en el artículo 56.1 de la Ley 906 de 2004. Informó que participó «en las sesiones de la Sala Plena del Consejo de Estado, celebradas el 9 de febrero de 2016, el 8 de marzo de 2016 y el 6 de febrero de 2018 —resaltando que en esta última se estudió la petición de 3 de mayo de 2017, suscrita por la accionante, y a través de la cual solicitó reconstruir el acta de la sesión de Sala Plena de junio 12 de 2013—. En razón a lo anteriormente expuesto, es claro que respecto de la decisión en la que se dispuso no acceder a dicha reconstrucción y que dio lugar a la presentación de la referida demanda de reparación directa, me asiste interés en que su legalidad se mantenga incólume»[48].

36. Mediante escrito del 22 de febrero de 2023, los consejeros de Estado Oswaldo Giraldo López y Hernando Sánchez Sánchez manifestaron conjuntamente que podrían estar incursos en la causal de impedimento prevista en el artículo 56.1 de la Ley 906 de 2004. Expresaron que podrían tener interés en la decisión que emitiera la corporación debido a que participaron en la sesión de la Sala Plena del Consejo de Estado, celebrada el 6 de febrero de 2018. Precisaron que, en esa oportunidad, «se abordó el tema de la petición de la actora de 3 de mayo de 2017, por medio del cual solicitó reconstruir el acta de la respectiva sesión de Sala Plena de 12 de junio de 2013»[49]. Los tres impedimentos fueron declarados fundados.

37. Sorteo de conjueces. En razón de lo anterior, a través de auto del 13 de marzo de 2023, la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón ordenó el sorteo de conjueces, con el fin de integrar el quorum requerido para adoptar una decisión sobre el expediente de la referencia[50]. Según consta en el acta del 23 de marzo de ese mismo año, como resultado del sorteo realizado, Edgardo José Maya Villazón, Alfredo Beltrán Sierra y Camilo Calderón Rivera fueron designados conjueces[51].

38. Contestación de las entidades. Las entidades demandadas y vinculadas por la Sección Primera del Consejo de Estado se pronunciaron sobre la acción de tutela, así:

|

Entidad |

Respuesta |

|

Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca[52] |

La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuando por intermedio del magistrado Juan Carlos Garzón Martínez, quien fungió como ponente de la decisión objeto de censura, solicitó que «se declare la improcedencia de la acción de tutela y en subsidio se nieguen las pretensiones»[53]. Esto, por tres razones:

Primero, no se constataron circunstancias de discriminación en contra de la demandante. Precisó que «[d]e acuerdo a la prueba testimonial practicada en el proceso, los exmagistrados que declararon coincidieron en señalar que nunca advirtieron ningún tipo de conducta discriminatoria en contra de la dra. Stella Conto por parte de la Corporación Judicial y, menos aún, por razones de género»[54].

Segundo, adujo que no se probó que la demandante hubiera sido sometida a un contexto de hostilidad, constante zozobra y escarnio público durante su periodo legal como magistrada. Mencionó que, «con base en las actas de sesión y audios de las mismas, se evidenciaron los siguientes aspectos: i) la existencia de un conflicto personal con otro magistrado más que institucional; ii) En medio de controversias presentadas en sesiones de Sala Plena, la demandante reconoció un trato deferente y solidario por parte de sus pares y en ocasiones sus peticiones fueron respaldadas por otros magistrados»[55].

Tercero, no hubo ninguna prueba que llevara a inducir el presunto interés del Consejo de Estado en ocultar las supuestas acusaciones, juicios y hostigamientos que la accionante asevera que ocurrieron en la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013. Según el escrito de contestación, «se demostró que la Corporación Judicial procuró brindarle un trato respetuoso, considerado y semejante al resto de los magistrados, en razón de su persona y de su investidura»[56]. |

|

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial[57] |

La entidad solicitó que se reconociera la falta de legitimación por pasiva de la entidad y se declarara la improcedencia de la acción de tutela. Sostuvo que la decisión objeto de censura no desconoció los derechos fundamentales de la accionante, pues no se fundó en razones caprichosas o arbitrarias. Añadió que la demandante pretende, mediante la acción de tutela, reabrir el debate probatorio que tuvo lugar en el proceso de reparación directa. |

39. Decisión de primera instancia. Mediante sentencia del 31 de agosto de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, tras considerar que no se cumplieron los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad. Por una parte, manifestó que la accionante pretendía, por la vía de la acción de tutela, reabrir el debate sobre una decisión judicial en firme[58]. Precisó que el asunto había sido «resuelto de forma admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no [podía] inmiscuirse en dicho asunto»[59]. Así mismo, consideró que la acción de tutela tampoco satisfizo el requisito de subsidiariedad, habida cuenta de que la parte accionante podía ejercer el recurso extraordinario de revisión para controvertir la decisión de segunda instancia. En su criterio, podía invocar la causal establecida en el artículo 250.5 de la Ley 1437 de 2011[60].

40. Impugnación. El 6 de octubre de 2023, el apoderado de los accionantes impugnó la sentencia de primera instancia. Adujo que la acción de tutela sí cumplía el requisito de relevancia constitucional porque en este proceso se plantea una discusión iusfundamental basada en cuestionamientos efectuados en contra de Stella Conto Díaz del Castillo, por divulgar el sentido de sus decisiones[61]. Así mismo, consideró que el requisito de subsidiariedad se había acreditado, toda vez que el recurso extraordinario de revisión no era un medio idóneo para el restablecimiento de los derechos. Esto, por cuanto se trata de un mecanismo excepcional, que no permitiría el examen de «las solicitudes específicas de esta acción de tutela relativas a que se ampare sus derechos constitucionales y convencionales fundamentales al debido proceso, a la independencia judicial interna, a la libertad de expresión [entre otros]»[62].

41. Decisión de segunda instancia. Mediante providencia del 30 de noviembre de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia[63]. En su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la accionante y dispuso dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia, dictada por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de junio de 2022. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que se configuró el defecto fáctico alegado, ya que la Subsección demandada no valoró la prueba que demostraría que en el caso de un exmagistrado hombre se presentó la misma circunstancia, es decir, la divulgación del sentido de su voto, pese a lo cual la Sala Plena brindó tratos diametralmente opuestos en cada exmagistrado.[64]. Por esa razón, ordenó al tribunal accionado dejar sin efecto la providencia emitida y dictar una providencia de reemplazo, «en la que se pronuncie sobre esa prueba en el marco de su autonomía e independencia judicial y, con base en ello, decida lo que en derecho corresponda»[65].

42. Sentencia de reemplazo. Mediante providencia del 7 de diciembre de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una decisión de reemplazo. Señaló que la providencia fue dictada en cumplimiento de la sentencia del 30 de noviembre de 2023, de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

43. La Subsección insistió en que no se había demostrado el daño antijurídico alegado. Al pronunciarse sobre la valoración de la prueba omitida, indicó que «independientemente [de] que existan dos salvamentos de voto (uno de la exmagistrada Conto y otro del exmagistrado Bastidas Bárcenas), los cuales fueron igualmente publicitados a los medios de comunicación, el tema fáctico de la presente demanda, no se centra específicamente en esas actuaciones; sino, según la propia demanda y la propia fijación del litigio: en las conductas al interior del propio Consejo de Estado y concretamente, las realizadas en la Sala Plena del 12 de junio de 2013»[66].

44. La Subsección concluyó que la valoración de la prueba que se echaba de menos «no tiene relevancia de naturaleza lógica, ni jurídica, a efectos de su valoración probatoria, con los supuestos fácticos que se imputan al Consejo de Estado, a título de discriminación por razones de género en la presente causa»[67]. En su criterio, «el hecho de no haber sido analizada la conducta del exmagistrado Bastidas, en la Sala Plena del 12 de junio de 2013, no constituye per se, la discriminación por razón de género; toda vez que, fueron las conductas que se imputan a los miembros del Consejo de Estado en la referida Sala Plena, las que conllevan, según la demandante, a la presunta discriminación por género, y no el hecho de haberse publicitado los salvamentos de voto»[68]. Explicó que este medio de convicción no es una prueba que permita constatar el daño alegado porque no da cuenta de la intención del ocultamiento de los hechos ocurridos el 12 de junio de 2013, ni tampoco «el trato distinto ―discriminante― del que se afirma fue víctima la parte actora, en la tan ya referenciada Sala Plena a nivel interno del Consejo de Estado»[69].

45. Al concluir que no se había demostrado el daño alegado ni se había configurado la responsabilidad del Estado, el tribunal reiteró la decisión de revocar la decisión dictada en primera instancia y condenar en costas a la parte demandante.

Actuaciones en sede de revisión

46. Trámite de selección en la Corte Constitucional. Mediante auto del 29 de febrero de 2024, la Sala de Selección Número Dos eligió para revisión el expediente de tutela identificado con el número de radicado T-9.952.185. En cumplimiento de dicho auto, el expediente fue remitido al despacho del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.

47. Manifestación de impedimento. Mediante memorial del 26 de abril de 2024, el magistrado Lizarazo Ocampo presentó impedimento para conocer el asunto. La solicitud fue aceptada por la Sala Sexta de Revisión, en Auto 828 de 7 de mayo de 2024. Por lo anterior, la sustanciación de la sentencia le correspondió a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.

48. Presentación de informe a la Sala Plena. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 2 de 2015, la magistrada sustanciadora informó a la Sala Plena sobre el asunto de la referencia y esta decidió, en sesión del 22 de mayo de 2024, asumir el conocimiento del expediente.

49. Auto de pruebas del 30 de mayo de 2024. Mediante auto del 30 de mayo de 2024, se dispuso la vinculación al Consejo de Estado, tras advertir que dicha Corporación no fue vinculada en primera y segunda instancia[70]. Así mismo, se ordenó la práctica de pruebas de oficio con el fin de obtener información y medios de prueba relevantes para la solución de la controversia.

50. A continuación, la Sala presenta un resumen de las respuestas al auto de pruebas:

|

Respuestas al auto de pruebas del 30 de mayo de 2024 |

|

|

Entidad |

Respuesta de la entidad |

|

Juzgado 31 Administrativo de Bogotá |

Mediante memorial del 5 de junio de 2024, el juzgado remitió el expediente completo de la demanda de reparación directa con número de radicado 11001-33-36-031-2020-00136-01[71]. |

|

Consejo de Estado – consejero Nicolás Yepes Corrales |

El consejero de Estado Yepes Corrales remitió respuesta, habida cuenta de que la Secretaría General del Consejo de Estado le envió el auto de pruebas porque el proceso «se encuentra relacionado con las decisiones adoptadas en el expediente de pérdida de investidura radicado No. 11001031500020120144300»[72]. El magistrado informó que «la situación fáctica que subyace a la acción de tutela formulada por la ciudadana Stella Conto Díaz del Castillo se relaciona con actuaciones que no responden propiamente a decisiones judiciales adoptadas en el marco de las demandas de pérdida de investidura señaladas, sino, de un lado, a lo ocurrido en el trámite de un proceso de reparación directa promovido por ella y, del otro, al parecer a lo acontecido en el desarrollo de unas sesiones extraordinarias y ordinarias de la Sala Plena de esta Corporación»[73]. Por lo anterior, consideró que dicho despacho no era el «llamado a pronunciarse sobre los hechos y pretensiones a que se refiere ese asunto»[74]. |

|

Presidencia del Consejo de Estado |

El 11 de junio de 2024, Milton Chaves García, actuando como presidente del Consejo de Estado, remitió respuesta al auto de pruebas. En dicho escrito rindió un informe que resume las principales actuaciones judiciales respecto de la tutela objeto de revisión. |

|

Consejo de Estado – consejera Nubia Margoth Peña |

El 13 de junio de 2024, la consejera de Estado de la Sección Primera Nubia Margoth Peña remitió respuesta al auto de pruebas. En su escrito, presentó una síntesis de las actuaciones surtidas en el trámite de la primera instancia de la acción de tutela de la referencia[75]. |

|

Apoderado de la accionante |

El apoderado de la accionante, Douglas Lorduy Montañez, remitió en medio físico una USB en la que se encontraban las grabaciones de las sesiones de Sala Plena del Consejo de Estado. Así mismo, remitió los anexos faltantes de la acción de tutela solicitados en el auto de pruebas[76]. |

51. Auto de pruebas del 24 de junio de 2024 y requerimiento. El 24 de junio de 2024, la magistrada sustanciadora requirió a la parte accionante para que informara si los accionantes habían ejercido la acción de revisión en contra de la sentencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en caso de no haberlo hecho, informaran las razones que sustentaron tal decisión. Así mismo, decretó pruebas de oficio al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial para que remitieran información y estadísticas sobre la situación de la mujer en la Rama Judicial y en las altas cortes.

52. Respuesta al auto de requerimiento. Mediante escrito del 27 de junio de 2024, el apoderado de la accionante indicó que no ejerció el recurso extraordinario de revisión por las siguientes razones: en primer lugar, por medio de dicho recurso «quedaría sin posibilidad de resolución las solicitudes específicas de esta acción de tutela relativas a que se ampare a los accionantes sus derechos constitucionales y convencionales fundamentales al debido proceso, a la independencia judicial interna, a la libertad de expresión, al desempeño de cargos públicos en condiciones de igualdad y en clave de democracia, a la publicidad, entre otros»[77]. En segundo término, indicó que los hechos, las pruebas y la sentencia no se adecuan a ninguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado[78].

53. El Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial remitieron un escrito conjunto el 9 de julio de 2024, en el que dieron respuesta a las solicitudes formuladas. Así mismo, adjuntaron los siguientes documentos: (i) un escrito de respuesta a los interrogantes planteados por la magistrada sustanciadora y (ii) ocho anexos que respaldan la información suministrada en el escrito de respuesta[79]. En el escrito, aportaron información cuantitativa y cualitativa que da cuenta de la presencia de mujeres en la Rama Judicial, especialmente, en las altas cortes. Así mismo, allegaron insumos acerca de las acciones afirmativas que se realizan en los procesos de selección y promoción, en favor de las mujeres. Por último, remitió información acerca de los mecanismos existentes para la formación, capacitación y evaluación de impacto en materia de enfoques diferenciales, interseccionalidad y género. Las pruebas remitidas por las entidades serán objeto de pronunciamiento en la exposición de las consideraciones generales de esta providencia y en la resolución del caso concreto.

54. Mediante escrito del 18 de julio de 2024, la autoridad judicial accionada se pronunció sobre el traslado de las pruebas ordenado por auto del 24 de junio de 2024. Afirmó que la parte accionante presentó un escrito en el que formuló «consideraciones o apreciaciones jurídicas, particulares y propias […], es decir, de interpretaciones unilaterales, a efectos de justificar el incumplimiento de su carga procesal, por no haber interpuesto el recurso extraordinario de revisión»[80]. En cuanto a la información remitida por el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, expresó que «se hace necesario revisar la pertinencia, la conducencia y aún la utilidad de los informes solicitados»[81], toda vez que «lo allí consignado refiere a la situación general de la mujer en la Rama Judicial, sin que haga alusión a las circunstancias particulares del caso de la doctora Stella Conto Díaz del Castillo»[82].

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

55. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela dictados en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, así como en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Delimitación del asunto objeto de revisión y estructura de la decisión

56. La causa judicial. La accionante alegó que la sentencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció sus derechos fundamentales. En la providencia, el tribunal revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 7 de julio de 2021. En su lugar, dispuso negar las pretensiones de la demanda de reparación directa.

57. Según el escrito de tutela, la providencia habría incurrido en los defectos señalados por las siguientes razones:

57.1. Primero, la Subsección incurrió en defecto fáctico al omitir la valoración de los elementos de prueba que demostrarían el maltrato y el descrédito al cual fue sometida Stella Conto Díaz Del Castillo en la sesión de la sala extraordinaria del 12 de junio de 2013. También, por la ocurrencia de nuevos hechos de violencia y discriminación ocurridos en las sesiones del 18 de junio de 2013 y 26 de junio de 2015. En su criterio, tal omisión condujo a la Subsección a la errada convicción de que se trataba de una confrontación personal, cuya resolución no debía resolver el juez de reparación directa.

57.2. Segundo, en relación con el defecto sustantivo, la parte accionante sostuvo que la Subsección no analizó el asunto bajo una perspectiva de género, como era su deber. Como resultado de tal omisión, la autoridad judicial desconoció su obligación como ente administrador de justicia, consistente en adoptar decisiones que contribuyan a prevenir, sancionar, eliminar y erradicar los estereotipos culturales de subordinación y sumisión que niegan a las mujeres el acceso a cargos de poder[83].

58. Delimitación del asunto objeto de revisión. Esta Corte ha sostenido que, en virtud del principio de informalidad que rige la acción de tutela, el juez de tutela tiene el deber de interpretar la solicitud de amparo para efectos de fijar adecuadamente el objeto del litigio[84]. Tratándose de la acción de tutela contra providencia judicial, resultaría desproporcionado exigirle al accionante que identifique con exactitud cuál o cuáles son los defectos en los que se podría enmarcar la controversia que plantea. En ese sentido, esta Corporación ha precisado que la alegación del error en la providencia judicial atacada «no implica que sobre el accionante recaiga la carga de nombrar en forma técnica el error que le atribuye a la providencia cuestionada de acuerdo con la clasificación decantada por la jurisprudencia constitucional, ya que esto desconocería el carácter informal de la acción de amparo. Por consiguiente, le corresponde al juez constitucional interpretar adecuadamente la demanda de tutela para identificar a cuál defecto se adecuaría el presunto yerro, pero a partir de los planteamientos del actor»[85].

59. Al tomar en consideración las pretensiones planteadas por los demandantes, la Sala Plena concluye que la acción interpuesta persigue, en último término, controvertir el contenido de la sentencia dictada por el tribunal accionado. En ese sentido, el objeto de esta decisión se contraerá a la verificación del desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Así mismo, la Sala advierte que las circunstancias alegadas por la parte accionante no se adecúan al defecto sustantivo, de conformidad con la caracterización que la jurisprudencia constitucional ha establecido sobre este error. La Corte observa que los argumentos planteados en la demanda de tutela pretenden demostrar que la autoridad judicial accionada incurrió, por una parte, en un defecto por violación directa de la Constitución, y, por otra, en un defecto fáctico.

60. Problemas jurídicos. Con base en la delimitación del objeto de esta decisión, a fin de resolver la controversia planteada, la Sala Plena encuentra necesario resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿La sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de junio de 2022, que negó las pretensiones en el proceso de reparación directa con número de radicado 10013336-031-2020-00136-00, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de los accionantes, al incurrir en un defecto por violación directa de la Constitución, en razón a que dicha autoridad judicial se abstuvo de aplicar las normas constitucionales que ordenan la adopción de un enfoque de género en los casos en los que se puede inferir razonablemente que han ocurrido tratos discriminatorios basados en un sesgo de esta naturaleza?

¿La sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de junio de 2022, que negó las pretensiones en el proceso de reparación directa con número de radicado 10013336-031-2020-00136-00, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de los accionantes, al incurrir en un defecto fáctico, consistente en haber soslayado los elementos de prueba que demostrarían el maltrato y el descrédito al cual habría sido sometida Stella Conto Díaz Del Castillo en la sesión de la sala extraordinaria del 12 de junio de 2013?

61. Metodología de la decisión. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, la Sala Plena abordará los siguientes asuntos: en primer lugar, como cuestión previa, la Sala analizará la eventual configuración de una carencia actual de objeto en el caso bajo análisis. Resuelta esta cuestión, evaluará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de que el cumplimiento de las causales genéricas de procedencia se encuentre acreditado, la Sala hará un recuento de las disposiciones normativas y reiterará la jurisprudencia sobre la perspectiva de género en la administración de justicia. Por último, evaluará la alegada configuración de los defectos por violación directa de la Constitución y fáctico.

3. Análisis de la carencia actual de objeto

62. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela tiene como finalidad asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando aquellos estén amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular[86]. En tal sentido, la intervención del juez constitucional tiene como objetivo hacer cesar la vulneración y, en consecuencia, garantizar la protección cierta y efectiva de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados[87].

63. En algunos eventos es posible que la acción de tutela pierda su razón de ser porque desparecen las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración o amenaza de derechos[88], fenómeno que se conoce como carencia actual de objeto. Ello ocurre cuando la causa que motiva la solicitud de amparo se extingue o «ha cesado»[89]. En este evento, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que no tendría efecto alguno o «caería en el vacío»[90]. La Corte Constitucional ha identificado tres hipótesis en las que se presenta la carencia actual de objeto: (i) daño consumado[91], (ii) hecho superado[92] y (iii) situación sobreviniente[93].

64. En consecuencia, cuando se encuentre probada alguna de estas circunstancias, el juez constitucional deberá declarar la carencia actual de objeto. De lo contrario, las decisiones y órdenes carecerían de sentido, habida cuenta de «la superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la satisfacción de las pretensiones del actor»[94].

65. En el caso «sub examine» no se configuró ninguno de los supuestos de la carencia actual de objeto. La Sala encuentra que si bien se concedió el amparo en segunda instancia, en la decisión de reemplazo dictada en cumplimiento de esa providencia, el tribunal reafirmó la decisión consistente en revocar la sentencia dictada por el 7 de julio de 2021 por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para, en su lugar, negar todas las pretensiones de la demanda. Para el plenario de esta Corporación, dicha circunstancia evidencia que los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela persisten y no se ha configurado carencia actual de objeto. Esta afirmación se basa en las siguientes premisas: (i) de entrar a estudiar el fondo de la cuestión, es factible que el juez de tutela imparta órdenes para retrotraer la situación, lo que desvirtúa un daño consumado; (ii) no se constata la ocurrencia del hecho superado porque no han cesado las circunstancias constitutivas de la vulneración o amenaza alegadas en la acción de tutela; (iii) no ha ocurrido una situación que acarree la futilidad de las pretensiones, acreditándose la ausencia de un hecho sobreviniente.

4. Examen de los requisitos generales de procedibilidad

66. La acción de tutela. El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo, que tiene por objeto garantizar la «protección inmediata de los derechos fundamentales»[95] de las personas, por medio de un «procedimiento preferente y sumario»[96]. La disposición establece que, mediante este mecanismo, es posible reclamar ante las violaciones que ocurran como consecuencia de las actuaciones u omisiones de cualquier autoridad pública, categoría que comprende a las autoridades judiciales.

67. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En desarrollo de esta disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 reconoció la posibilidad de promover el recurso de amparo cuando los jueces emitieran decisiones que vulneraran derechos fundamentales. Mediante la Sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, tras considerar que el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales transgredía la autonomía y la independencia judicial. Además, estimó que esta posibilidad contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

68. Sin perjuicio de la inconstitucionalidad de esas disposiciones, en dicha providencia la Corte estableció los primeros esbozos de la doctrina de las vías de hecho, según la cual era admisible la interposición del recurso de amparo contra providencias judiciales bajo ciertas condiciones[97]. La Sala Plena consideró entonces que se podía interponer la acción de tutela cuando la providencia judicial censurada hubiere sido dictada como resultado de actuaciones u omisiones en las que se advirtiera una manifiesta situación de hecho que amenazara o vulnerara derechos fundamentales.

69. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005, la Corte replanteó la doctrina de las vías de hecho y sistematizó su doctrina sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, fijando unos requisitos generales y unas causales específicas de procedibilidad, siendo estas últimas de contenido sustantivo.

70. En relación con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte estableció un conjunto de condiciones que deben superarse en su totalidad para habilitar el examen posterior de las denominadas causales específicas de procedibilidad. El siguiente cuadro sintetiza los requisitos de procedencia mencionados anteriormente:

|

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y autos interlocutorios |

|

|

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales |

(i) Legitimación en la causa por activa[98] y por pasiva[99] (ii) Relevancia constitucional[100] (iii) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho[101] (iv) Efecto decisivo de la irregularidad procesal[102] (v) Inmediatez[103] (vi) Subsidiariedad[104] (vii) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela[105] |

71. A continuación, la Sala examinará si la presente acción de tutela satisface los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

4.1 Examen de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

72. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. En concordancia con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991[106], la accionante, sus hijas e hijo cumplen el requisito de legitimación por activa, pues sus derechos fundamentales habrían sido infringidos como consecuencia de la decisión adoptada en la sentencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según se ha expuesto, la providencia revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó todas las pretensiones de la demanda. Por otra parte, es preciso añadir que la acción de tutela fue interpuesta a través de apoderado judicial. De acuerdo con los poderes especiales aportados con la acción de tutela, se constata que Stella Conto Díaz Del Castillo, así como sus hijas e hijo, confirieron el mandato específicamente para la interposición de la acción de tutela de la referencia[107].

73. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva. La Sala constata que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la autoridad que emitió la sentencia del 23 de junio de 2022, que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó todas las pretensiones de la demanda de reparación directa. El tribunal resolvió revocar la decisión de primera instancia y negar las pretensiones, debido a que, en su criterio, no se habría probado el daño antijurídico alegado. De tal suerte, en aplicación del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991[108], la Sala Plena considera que el despacho accionado es la autoridad judicial que tiene la aptitud legal para responder por la pretendida vulneración de los derechos fundamentales invocados.

74. Inmediatez. La solicitud de tutela sub examine satisface el requisito de inmediatez. Esto es así porque el apoderado de la parte accionante presentó la tutela cuatro meses y veintiséis días después de la fecha de notificación personal de la decisión cuestionada[109], término que, a la luz de la jurisprudencia constitucional, se considera razonable. Además, se acredita que el apoderado y la parte accionante han actuado con diligencia en el agenciamiento de sus intereses.

75. La Sala Plena encuentra que la solicitud de amparo objeto de estudio cumple con el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, en razón a que la demandante no cuenta con otro mecanismo judicial para controvertir la sentencia dictada el 23 de junio de 2022 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este juicio se fundamenta en la naturaleza jurídica del recurso extraordinario de revisión. Según se explica enseguida, este instrumento procesal no permite reivindicar los derechos fundamentales cuya protección solicita la parte accionante.

76. El recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) con el fin de controvertir las sentencias ejecutoriadas, que hayan sido dictadas por los jueces y tribunales administrativos, así como por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado[110].

77. Carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión. En la Sentencia C-450 de 2015, esta Corporación declaró la exequibilidad de un apartado del artículo 249 del CPACA, disposición que regula los factores de competencia del recurso extraordinario de revisión. En esa oportunidad, la Sala Plena recordó que dicho recurso es un mecanismo excepcional, que ha sido concebido como una excepción al principio de cosa juzgada. De ahí que «resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas[111], por las causales taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que ésta es materialmente injusta»[112] [énfasis fuera de texto].

78. Causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión. El limitado y excepcional ámbito de aplicación de esta figura impone la acreditación de alguna de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA[113]. Al respecto, esta Corte ha señalado que «[l]a acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de ‘una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada’»[114], y por ello «las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido»[115].

79. A su turno, el Consejo de Estado ha expresado que este recurso persigue «el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido, cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron analizarse en el curso del proceso correspondiente. Es necesario aclarar que, solo podrán ser revisadas aquellas decisiones que se subsuman en el supuesto de hecho de la causal de revisión, debido a que, el [L]egislador, de manera expresa, consagró ciertas hipótesis que, por su gravedad, permiten romper el principio de cosa juzgada de las decisiones ejecutoriadas»[116]. Así, se trata de un recurso que «tiene como finalidad principal la revisión de las decisiones que fueron adoptadas injustamente, es decir, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de derecho)»[117].

80. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en el artículo 256 de la Ley 1437 de 2011 es un mecanismo excepcional, que «tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales».

81. Procedencia del recurso de unificación. Según el artículo 257 del CPACA, la procedencia del recurso se determina a partir de los siguientes parámetros: (i) cuantía de la condena, o en su defecto, de las pretensiones de la demanda[118]; (ii) demostración del desconocimiento de una sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado[119]. Sobre este requisito, conviene resaltar que el artículo 262 establece que en el recurso se debe indicar con precisión «la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento». La falta de acreditación de estos elementos lleva a la inadmisión del recurso e incluso a su rechazo, en caso de no ser subsanado[120].

82. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso «sub examine». La Sala estima que los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia no son mecanismos idóneos ni eficaces para la protección de los derechos de la parte accionante, por dos razones. Primero, el recurso extraordinario de revisión carece de idoneidad porque la parte accionante justificó sus reproches en el déficit de valoración de una prueba decretada y analizada en la sentencia del 23 de junio de 2022, que resultaba determinante para la constatación de un entorno de discriminación por razones de género, y por ende, para acreditar el daño alegado. Según acaba de señalarse, este recurso no es procedente para objetar la sentencia censurada, en razón a que las objeciones planteadas por la parte accionante no pueden ser objeto de debate a través de alguna de las causales de procedibilidad previstas en la ley para el trámite de dicho recurso.

83. Segundo, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tampoco es un medio judicial idóneo ni eficaz. Si bien la sentencia fue dictada por un tribunal administrativo, la parte accionante no alega el desconocimiento de una sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado.

84. En consecuencia, la Sala constata que se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte accionante agotó todos los medios judiciales ordinarios de defensa.

85. Se acredita la relevancia constitucional del caso. La Sala estima que la presente solicitud de amparo satisface el requisito de relevancia constitucional. Esta conclusión se basa en las siguientes razones:

85.1. Primero, el caso plantea una controversia sobre discriminación basada en razones de género, circunstancia suficiente para colegir la evidente relevancia constitucional que tiene este asunto. La Constitución contiene varias disposiciones que comprometen al Estado y a la sociedad en la superación de la marginación que sufre la mujer en la sociedad. Entre otras consecuencias, dicha marginación le impide gozar de los mismos derechos que los hombres cuando acceden a cargos de dirección y poder. Concretamente, los artículos 13, 40 y 43 imponen al Estado la obligación de adoptar las medidas afirmativas que sean necesarias para superar la discriminación contra las mujeres, resaltan la importancia de la participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración pública, proclaman la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y prohíben cualquier acto de discriminación en contra de la mujer. Por tal motivo, una acción que procure restablecer los derechos de una mujer que alega haber sido víctima de actos de discriminación en el seno de la Rama Judicial es una controversia que tiene una relevancia constitucional manifiesta.

85.2. Segundo, la controversia no versa sobre asuntos meramente legales o económicos. Si bien la acción de reparación directa tiene un fin resarcitorio, la demandante no solo reclama una indemnización, sino, además, la adopción de medidas de no repetición, a fin de prevenir futuros actos de violencia y discriminación por razones de género, particularmente en el ejercicio de la magistratura en cuerpos judiciales colegiados.

86. Identificación razonable de los hechos. En el escrito de tutela, el apoderado judicial presentó una descripción detallada, clara y coherente del proceso de reparación directa, particularmente de la providencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, identificó de manera clara y comprensible los defectos en los que, a su juicio, habría incurrido el Tribunal. Por último, explicó las razones por las cuales dichos yerros habrían vulnerado sus derechos fundamentales. En esa medida, la Sala Plena constata el cumplimiento de estas cargas explicativas mínimas.

87. Efecto decisivo de la irregularidad procesal. La Sala Plena observa que las presuntas anomalías que se cuestionan son de carácter sustancial, toda vez que la parte accionante funda sus alegatos contra la sentencia objeto de censura en una incorrecta elección de las normas jurídicas que debían emplearse para solucionar el caso concreto y en una inadecuada valoración probatoria. En la medida en que la accionante no sustenta su petición de amparo en un presunto vicio de orden procedimental, este requisito no será valorado para efectos de determinar la procedencia de la presente acción.

88. No se trata de un cuestionamiento a una sentencia de tutela. En el caso sub examine no se cuestiona el contenido de una providencia judicial que resuelva una acción de tutela. El apoderado de la accionante formula cuestionamientos contra la providencia del 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia y se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa.

89. Conclusión en materia de los requisitos generales de procedibilidad. Visto lo anterior, la Sala concluye que se cumplen todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que, a continuación, se examinarán los defectos alegados por la accionante.

90. En atención a que la accionante plantea un problema de género, antes de analizar las causales específicas de procedibilidad señaladas por la parte accionante, es necesario que la Corte examine y reitere la jurisprudencia sobre la perspectiva de género en la administración de justicia.

5. Perspectiva de género en la administración de justicia

91. Protección constitucional de la mujer. La Constitución garantiza una protección reforzada de los derechos de las mujeres mediante artículos que rechazan cualquier forma de discriminación contra ellas, considerándola además como una manifestación de violencia en su contra. El artículo 13 dispone la cláusula general de igualdad[121], el artículo 40 exige a las autoridades garantizar la participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración pública[122] y el artículo 43 proclama la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, al tiempo que prohíbe cualquier discriminación en contra de la mujer[123].

92. Desarrollo legal. El Legislador ha aprobado diferentes leyes que buscan superar la brecha histórica y cultural entre hombres y mujeres, desde diferentes perspectivas. Estas incluyen medidas legislativas en distintos ámbitos como el económico, el laboral, la protección a la maternidad, el acceso a cargos públicos, el ejercicio de las libertades sexuales y reproductivas, así como la igualdad de oportunidades, entre otros. Además, se ha legislado sobre la violencia contra la mujer y las formas de combatirla. A continuación, la Sala destacará brevemente algunas de las leyes más relevantes en la materia.