NOTA DE RELATORÍA: En atención al oficio suscrito por la magistrada Natalia Ángel Cabo, el 3 de octubre de 2025 y comunicado a través del oficio C-499-2025 de la Secretaría General, se incorpora a esta providencia el anexo relacionado en los pies de página 5, 16 y 23, por hacer parte integral de la misma.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Primera Revisión

SENTENCIA T-390 DE 2025

Expediente: T-10.194.044.

Acción de tutela presentada por la asociación de autoridades tradicionales del pueblo Awá (UNIPA[1]) en contra de la empresa Cenit S.A.S. y otros[2].

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo.

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2025.

La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez y Natalia Ángel Cabo, quien la preside, y el magistrado Juan Carlos Cortés González, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y en los artículos 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:

SENTENCIA.

Esta decisión se adopta en el trámite de revisión de los fallos proferidos el 28 de febrero de 2024, en primera instancia, por el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá y el 10 de abril de 2024, en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Estas sentencias fueron emitidas en el marco de la acción de tutela presentada por la asociación de autoridades tradicionales (UNIPA[3]) en representación de 20 resguardos pertenecientes al pueblo indígena Awá[4].

Síntesis de la decisión

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por veinte resguardos pertenecientes a la Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Awá (UNIPA) en contra de la empresa Cenit S.A.S., Ecopetrol S.A., el Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Tumaco, Nariño, la Alcaldía de Barbacoas, Nariño, la Gobernación de Nariño, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos presuntamente vulnerados por la contaminación ocasionada por los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino.

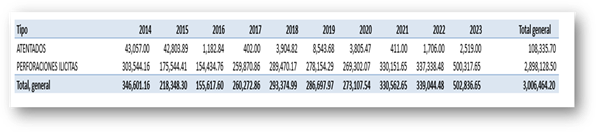

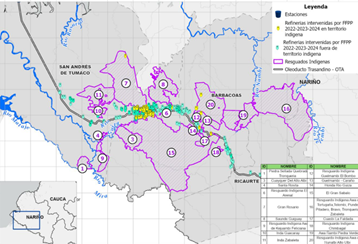

En este caso, la Sala encontró acreditado que el oleoducto trasandino ha sido objeto de múltiples y reiteradas perforaciones, al punto de concentrar el 81% del total de conexiones ilícitas de país y ser la segunda infraestructura de transporte de petróleo con mayor afectación en Colombia. Estas perforaciones se localizan principalmente en determinados tramos del oleoducto: el 84 % de los casos ocurre entre el kilómetro 178, en el municipio de Barbacoas, y el kilómetro 234, en el municipio de Tumaco. Precisamente, es en estas zonas donde habita el pueblo accionante.

Estas perforaciones son realizadas por terceros ajenos a la operación del oleoducto, principalmente actores vinculados al conflicto armado y a economías ilícitas. El daño a la infraestructura ha ocasionado el vertimiento de crudo a cuerpos de agua y al ecosistema, lo que produjo una primera afectación: la vulneración del derecho de acceso al agua potable del pueblo Awá y la transgresión a la integridad de su territorio. A partir de esta situación se desencadenaron una serie de afectaciones que comprometieron el goce efectivo de otros derechos fundamentales de los miembros del pueblo Awá.

Asimismo, la Sala encontró que la falta de licenciamiento ambiental y/o de un instrumento de manejo ambiental adecuado impidió que las autoridades ambientales pudieran conocer los efectos de esa infraestructura sobre: (i) los derechos fundamentales del pueblo Awá y otras comunidades; (ii) la incidencia de la infraestructura en la profundización y persistencia del conflicto armado; y (iii) las mejores medidas de compensación, mitigación, seguimiento y monitoreo de la actividad desempeñada.

La Sala también identificó una falta de acciones coordinadas e integrales por parte del Estado para solucionar la grave vulneración de derechos de pueblo Awá. Particularmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, el Consejo Nacional de Riesgos y el Ministerio de Defensa Nacional incumplieron con sus deberes constitucionales y legales de prevenir, mitigar, restaurar y sancionar las acciones que ocasionaron los derrames de petróleo en el territorio Awá.

A partir de lo expuesto, la Corte reconoció la violación de los derechos del pueblo Awá y adoptó una serie de medidas para la protección y el restablecimiento de sus derechos. Estas medidas de protección incluyen la suspensión de la operación del oleoducto hasta que no se aseguren medidas de protección y mitigación de riesgos frente a derrames de petróleo; la garantía del agua potable para los resguardos accionantes; la toma de acciones coordinadas dirigidas a diagnosticar el alcance de la contaminación en el territorio del pueblo Awá; el desarrollo de actividades de recuperación del ecosistema y la adopción de un plan integral en salud.

Además, la Corte reconoció en esta decisión efectos inter comunis y estableció una nueva instancia de diálogo para asegurar la participación de todas aquellas poblaciones y comunidades afectadas por los derrames de crudo de petróleo con ocasión de la operación del oleoducto trasandino. En este espacio sus miembros deberán elaborar un diagnóstico de la contaminación en los territorios de esas poblaciones, desarrollar acciones de recuperación del ecosistema y adoptar un plan integral de salud. Por último, la Corte emitió unas órdenes a largo plazo relacionadas con modificaciones normativas y de política pública.

1. ANTECEDENTES

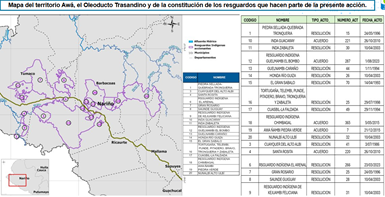

1.1. Hechos relevantes en la presente acción de tutela[5]

2. El 19 de febrero de 2024, por intermedio de apoderado judicial[6], la asociación de autoridades tradicionales (UNIPA[7]), en representación de 20 resguardos ubicados en Tumaco y Barbacoas y pertenecientes al pueblo indígena Awá[8], solicitó la protección de sus derechos fundamentales al ambiente sano, al agua, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la alimentación y a la reparación integral, así como también, la protección de los derechos de las generaciones futuras de los resguardos a los que representa. Lo anterior, dada la contaminación de su territorio causada por los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino[9].

3. Según las y los demandantes, desde hace algunos años, la comunidad ha alertado a múltiples autoridades competentes en la materia, así como, a la empresa Cenit S.A.S. (encargada de la operación del oleoducto) y Ecopetrol S.A., sobre los distintos derrames de petróleo en el oleoducto trasandino, que han afectado el ecosistema en el que habita el pueblo Awá[10]. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado prevenir estos episodios ni tampoco restaurar adecuadamente el ecosistema contaminado. De acuerdo con la información aportada por esa comunidad, “son tantos los puntos donde hay derrames de crudo que no existe claridad hasta dónde puede llegar la contaminación”[11].

4. En ese contexto, el pueblo Awá indicó que, a la fecha, no existe completa certeza sobre la autoría de estos hechos, pues la empresa operadora no tiene un control completo y efectivo sobre el oleoducto ni tampoco un monitoreo en tiempo real de la infraestructura[12]. Sin embargo, según la información reportada por la empresa Cenit[13] al pueblo Awá, tales hechos son consecuencia de las válvulas ilícitas y las voladuras de oleoductos por grupos armados al margen de la ley y/o delincuencia común, razón por la cual, no son responsables por los daños ambientales causados por terceros.

5. En este punto, la comunidad accionante señaló que, de conformidad con los decretos 321 de 1999 y 1868 de 2021, cuando los incidentes son causados por terceros las responsabilidades asignadas a la industria se limitan especialmente a mitigar y corregir únicamente durante la atención de la contingencia[14]. No obstante, sostuvieron que existe un vacío legal, pues no existe ninguna norma que prevea medidas de reparación, remediación y restauración de los ecosistemas afectados por los derrames de petróleo causados por terceros ni tampoco mecanismos para prevenir esta clase de acontecimientos. Lo anterior se comprueba, por ejemplo, en la Ley 1333 de 2009 (procedimiento sancionatorio ambiental), la cual eximió de responsabilidad a las empresas por hechos de terceros (artículo 8).

6. En esos términos, el pueblo Awá solicitó a la justicia constitucional la protección de los derechos fundamentales alegados y, como consecuencia de ello: (i) ordenar la limpieza y restauración del ecosistema contaminado, (ii) realizar un inventario de fuentes hídricas y especies en peligro de extinción, (iii) ordenar la creación de un plan de restauración de las fuentes hídricas contaminadas. Mientras esto ocurre, (iv) “mantener la suspensión preventiva del flujo de petróleo en el Oleoducto Trasandino hasta tanto no se tomen medidas”[15] sobre el asunto. Igualmente, (v) la realización de un estudio epidemiológico y la implementación de medidas de reparación espiritual.

1.2. Respuesta de las entidades y empresa demandada[16]

7. En términos generales, las entidades y la empresa demandada plantearon tres líneas de defensa. En primer lugar, sostuvieron que la presente acción de tutela es improcedente, pues en la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción de restitución de tierras cursan dos trámites judiciales por los mimos hechos y pretensiones. En segundo lugar, las demandadas también manifestaron que los derrames del oleoducto trasandino son causados por grupos armados al margen de la ley, razón por la cual, no les asiste ninguna responsabilidad por estos hechos.

8. Al respecto, la empresa y las entidades demandadas sostuvieron que, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005, el oleoducto trasandino cuenta con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 1929 de 2005. Según sus intervenciones, desde la expedición de esa resolución la empresa y autoridades demandadas han cumplido con todas las obligaciones contempladas en el referido instrumento ambiental, razón por la cual, no existe ninguna responsabilidad frente a la contaminación ocasionada por hechos de terceros[17].

9. Finalmente, las demandadas también manifestaron que el Plan Nacional de Contingencia consagrado en el Decreto 1868 de 2021 tampoco estableció ninguna obligación en cabeza de la industria cuando los daños son causados por terceros de manera intencional. En efecto, los planes de emergencia y contingencia adoptados por la empresa establecieron obligaciones de mitigación, limpieza, descontaminación y restauración de los daños ambientales únicamente asociados a la operación del oleoducto.

1.3. Decisiones objeto de revisión

10. En el siguiente cuadro se sintetizan las decisiones proferidas por los jueces de instancia:

|

Instancia |

Decisión |

Argumentos y observaciones |

|

Primera instancia: juzgado 23 laboral del circuito de Bogotá[18]. |

Improcedente |

El pueblo accionante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de una acción de grupo. Asimismo, esta autoridad judicial consideró que no se acreditó un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional. Por último, este juzgado mencionó que existe una acción constitucional motivada por los mismos hechos y pretensiones de este proceso, que se encuentra en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. |

|

Impugnación: pueblo Awá. |

NA |

Las y los accionantes manifestaron que la presente acción tutela no solo busca la protección de derechos colectivos, sino también la satisfacción de sus derechos fundamentales como la vida digna, el ambiente sano, la salud, entre muchos otros. Si bien actualmente cursa una acción de grupo relacionada con la contaminación por derrames de petróleo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sus pretensiones son principalmente económicas o indemnizatorias. |

|

Segunda instancia: la Sala Quinta de Decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá[19] |

Confirma improcedencia |

Para el tribunal, las pretensiones de la acción de tutela están orientadas a proteger derechos colectivos. Particularmente, el derecho a un ambiente sano. Por lo tanto, la acción popular es el mecanismo adecuado para abordar la problemática ambiental de este caso, pues permite adoptar medidas cautelares y realizar los estudios necesarios para evaluar el daño y proponer soluciones.

|

1.4. Actuaciones surtidas en sede de revisión constitucional[20]

11. Durante todo el trámite de revisión, la Sala Primera consideró primordial abordar este asunto bajo un enfoque territorial y con base en una metodología que garantizara la participación directa de los 20 resguardos involucrados en el presente asunto. Esta interlocución tuvo como eje central la propia cosmovisión del pueblo accionante y el conocimiento de los problemas territoriales, sus propias necesidades y cultura, la manera en la que conciben el daño y los posibles remedios que, desde su propia manera de ver el mundo, estimaron pertinentes.

12. Para ello, la Corte practicó pruebas en dos ocasiones. Posteriormente, la Sala Primera de Revisión autorizó el desplazamiento de algunos funcionarios de la Corte al municipio de Tumaco, Nariño, para que dialogaran directamente con los interlocutores del pueblo Awá sobre algunos asuntos de especial importancia para la Corte Constitucional[21]. Luego, mediante auto 2045 de 2024, este Tribunal convocó a una sesión técnica intercultural[22] celebrada el 24 de febrero de 2025 en la ciudad de Bogotá. A continuación, se resumen las respuestas de las entidades demandadas y posteriormente se presentarán los resultados de la audiencia del 24 de febrero de 2025.

1.4.1. Respuesta de las partes demandadas a los autos de pruebas proferidos por la Sala Primera de Revisión Constitucional[23]

13. La práctica de pruebas en el presente asunto estuvo orientada a: (i) verificar la existencia de diagnósticos sobre el estado actual del ecosistema afectado en el territorio de los 20 resguardos demandantes, (ii) conocer las medidas de atención que se activan ante episodios de derrame de crudo y, finalmente, (iii) establecer cuáles han sido las actuaciones y acciones dirigidas al restablecimiento de las condiciones de vida del pueblo Awá y del ecosistema afectado por los derrames.

14. Sobre el primer asunto, y a pesar de que algunas partes aportaron cierta información[24], otras entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le informaron a la Corte que para realizar un diagnóstico de la situación socioambiental ocasionada por estos derrames requiere aproximadamente 2 años[25]. Así mismo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales informó a la Corte que, si bien la operadora reporta todas las contingencias, no cuenta con un diagnóstico sobre la magnitud de los daños socioambientales producto de la contaminación ocasionada por los derrames de petróleo en la zona. En el mismo sentido se pronunció la empresa Cenit S.A.S. quien, además, informó que desde noviembre de 2023 las operaciones del oleoducto se encuentran suspendidas[26].

15. Sobre lo segundo, esto es, las medidas de atención que se activan en esta clase de derrames, las accionadas coincidieron en que han cumplido en su totalidad con lo dispuesto por la Resolución 1929 de 2005 y el Decreto 1868 de 2021 (Plan Nacional de Contingencias). Al respecto, manifestaron que cuando la falla es operacional, la empresa Cenit S.A.S., en coordinación con las demás autoridades competentes en la materia, realizan acciones de contención, limpieza y su respectiva restauración.

16. Por su parte, cuando se trata de acciones causadas por terceros, sus obligaciones se limitan a labores de limpieza y contención, pero no adoptan ninguna medida de restauración o compensación por esos daños. En este punto, todas las autoridades coincidieron en que el oleoducto trasandino no se encuentra sujeto al trámite de licenciamiento ambiental, razón por la cual, no le son exigibles muchas de las medidas consagradas en la Ley 99 de 1993. Por ejemplo, un plan de compensación, la inversión forzosa del 1 %, un diagnóstico de alternativas, entre otros asuntos.

17. En ese contexto, tercero, si bien algunas autoridades manifestaron haber realizado algunas acciones para la protección de los derechos fundamentales del pueblo Awá[27], también coincidieron en que, según las normas que determinan sus funciones, ninguna de ellas es competente para asumir las obligaciones de prevención, mitigación, corrección y restauración, ampliamente desarrolladas por la jurisprudencia constitucional[28].

1.4.2. Sesión técnica de diálogo intercultural realizada el 24 de febrero de 2025

18. La sesión técnica celebrada el 24 de febrero de 2025 estuvo dividida en dos bloques temáticos. En el primero, la Sala buscó (i) caracterizar el territorio afectado, (ii) obtener un diagnóstico sobre la situación del pueblo accionante y el ecosistema y, finalmente, (iii) discutir sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en zonas caracterizadas por la persistencia del conflicto armado. En el segundo, (iv) la Sala quiso indagar por soluciones integrales y duraderas que lograran garantizar la protección del ambiente sano y los derechos fundamentales del pueblo Awá.

19. En términos generales, las intervenciones realizadas por las partes coincidieron en que a la fecha no existe una política pública integral y coordinada entre las distintas autoridades con competencias en la materia, que prevenga, mitigue y restablezca los derechos del ecosistema y las comunidades que resultan afectadas por estos derrames. Así, a pesar de que ninguna autoridad ni empresa demandada puso en duda la persistencia de los derrames ni tampoco las afectaciones al ambiente y los derechos fundamentales del pueblo accionante, varias de ellas sostuvieron que el fenómeno analizado no es su responsabilidad, sino que guarda relación con las economías ilegales presentes en la región del pacífico.

20. Igualmente, las partes también coincidieron en la necesidad de abordar este asunto con una visión integral del problema, que no se limite a acciones militares o de contención de los derrames, sino que, en efecto, se prevengan estos atentados y se restauren las condiciones de vida del ecosistema, asegurando la participación de las comunidades afectadas. Al respecto, las autoridades y demás partes convocadas llamaron la atención sobre la necesidad de crear una política pública que coordine a todas las autoridades del Sistema Nacional Ambiental para que, conjuntamente, se resuelva la situación planteada por el pueblo accionante. A continuación, la Sala Primera de Revisión resumirá en un cuadro los principales elementos desarrollados en estas intervenciones.

|

Intervención |

Argumentos |

|

Empresa Cenit S.A.S. |

La empresa Cenit S.A.S. reiteró que en la zona hay una gran ausencia estatal, altos índices de pobreza, falta de alternativas económicas y laborales y control territorial de las disidencias de las FARC, del ELN y de otros actores. Se pronunció sobre las causas, la dimensión del fenómeno y los efectos. Según afirmó, los municipios de Barbacoas y Tumaco tienen diversos problemas de orden público y economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Además, la frontera porosa con Ecuador facilita estas economías.

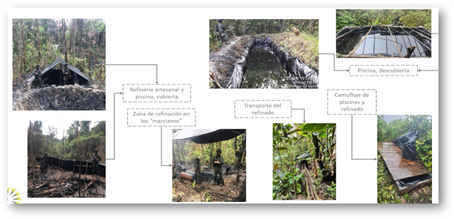

De acuerdo con las cifras de Cenit, cerca del 70% del crudo que se sustrae del oleoducto es refinado artesanalmente para producir pasta base de coca, pues en Nariño se presenta el mayor número de cultivos ilícitos que llegaron a las 65.000 hectáreas en el año 2023. En su criterio, el potencial de producción de hoja de coca de la zona es el principal factor a tener en cuenta para entender el fenómeno de sustracción de crudo. De hecho, una vez refinado, el producto es llevado por los ríos Guiza y Mira hacia laboratorios del norte del departamento, especialmente en Tumaco y Barbacoas. Una gran parte del petróleo (30% aproximadamente) es utilizado en la minería ilegal.

Así mismo, informó que el OTA no está en funcionamiento, pero se mantiene la estructura disponible por si eventualmente se reactivan las operaciones. Con todo, la interviniente indicó que durante el año 2024 el oleoducto estuvo en disponibilidad y se presentaron más de 100 perforaciones. En este momento, el sistema está en proceso de hibernación.

Sobre las estrategias de control para prevenir la situación, la empresa refirió algunas acciones de gestión interinstitucional con el Ministerio de Defensa y las autoridades territoriales para mitigar las afectaciones al sistema. Igualmente, señaló que tienen un convenio con la Fiscalía para fortalecer la capacidad investigativa y judicial frente al fenómeno de apoderamiento.

La empresa presentó unas propuestas, tales como la necesidad de trabajar en la erradicación de los cultivos ilícitos en la zona y acabar con las refinerías ilegales que persisten en el territorio. Así mismo, se refirió a otros proyectos que cuentan con la participación de Cenit para la implementación de trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR). |

|

Relatoría de las Naciones Unidas sobre el derecho al ambiente sano |

La relatora indicó que hay una relación directa entre los conflictos armados y la destrucción del medio ambiente, lo que produce pérdida de ecosistemas, deforestación, pérdida de elementos ambientales e incremento en las emisiones. Estas situaciones afectan todos los elementos del ambiente sano, limpio y sostenible. Por esto en derecho internacional los daños al ambiente con fines de guerra constituyen un crimen de guerra, reconocido por varios instrumentos internacionales[29].

Así mismo, el Protocolo 1 de Viena prohíbe el uso de la naturaleza como arma de guerra e incluye el evitar prácticas como la destrucción de tierras agrícolas, la contaminación del ambiente y la explotación de recursos naturales para financiar actuaciones en la guerra. La relatora también se refirió a los principios rectores sobre empresas y DDHH, en especial el 7 que se relaciona con situaciones de conflicto. Al respecto, manifestó que los Estados deben asegurar que las empresas que operan en zonas de conflicto no se involucren en esas situaciones ni usen el conflicto para generar daños ambientales. Igualmente, estos principios se refieren a las medidas preventivas y de indemnización.

|

|

Defensoría del Pueblo |

La interviniente manifestó que el escenario de riesgo para el pueblo Awá es grave y complejo y que así ha sido señalado por el sistema de alertas tempranas. Al respecto, señaló que ha emitido por lo menos 6 alertas tempranas relacionadas con el territorio del pueblo Awá.

Sobre los impactos afirmó que en el año 2014 se observaron graves daños ambientales causados en ríos y otros cuerpos de agua en la región. En un informe de 2018 sobre economías ilegales se identificó la contaminación de hidrocarburos como uno de los problemas más graves en la zona. Posteriormente, en la Resolución 071 se resaltó que los derrames tienen un devastador impacto ambiental y social, lo que fue reiterado en el año 2020. Esta situación es especialmente grave porque el pueblo Awá depende directamente de los ríos y ecosistemas acuáticos.

Para la defensora no se puede perder de vista la relación especial entre el pueblo Awá y su territorio. Su cosmovisión se basa en el equilibrio entre lo ambiental, lo territorial, lo espiritual y lo cultural. De allí que la contaminación al territorio y a los cuerpos de agua afectan no solo el ambiente, sino también sus actividades culturales y espirituales. Según precisó, esto tiene un efecto diferencial en mujeres y niñas indígenas que son esenciales para la transmisión de los conocimientos y la lucha por los derechos de sus comunidades. Con el agravante de que las políticas públicas en la materia no abordan el enfoque de mujer, familia y generación que es fundamental para la protección del territorio.

La entidad explicó que el enfoque de mujer, familia y generación es un enfoque trabajado por mujeres pertenecientes a grupos étnicos que busca que el rol y la participación de las mujeres sea visible en los programas y mecanismos relacionados con la garantía de sus derechos. El enfoque está basado en el hecho de que la noción de sujeto colectivo puede invisibilizar algunas de las necesidades de las mujeres. Finalmente, la Defensoría solicitó que la Corte profiera una sentencia con efectos intercomunis. |

|

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |

El ministerio reiteró lo dicho en instancias anteriores. En todo caso, también señaló que hay obstáculos relacionados con la necesidad de fortalecimiento institucional y de articulación. También obstáculos de carácter presupuestal y derivados de la alteración del orden público que dificulta la intervención ambiental. Adicionalmente, llamó la atención sobre la necesidad de una mirada integral y de profundizar en el concepto de paz total.

El ministerio sostuvo que en noviembre de 2024 solicitó un estudio amplio a Cenit en el marco del protocolo de gestión de sitios contaminados, el cual será entregado en noviembre de 2025. Con todo, precisó que el proyecto OTA viene del anterior régimen de licenciamiento ambiental y por eso no cuenta con una línea base para el manejo ambiental.

|

|

Ministerio de Defensa Nacional |

Afirmó que se han coordinado acciones de intervención integral que buscan frenar la afectación por extracción de hidrocarburos en la zona. Se refirió a varias operaciones que buscan afectar la economía de los grupos armados residuales a través de la destrucción de válvulas, refinerías y operaciones para evitar la instalación de mangueras y voladuras al oleoducto. (Diapositivas detalle de las operaciones y sus fechas).

La viceministra afirmó que hay un monitoreo permanente y que las intervenciones se dan en respuesta a solicitudes de la comunidad y de la empresa con un enfoque de lucha contra las economías ilegales. Mostró algunos resultados contra el narcotráfico y la minería ilegal en la zona de injerencia del oleoducto (capturas, destrucción de maquinaria, incautaciones, entre otras de naturaleza militar) y señaló que hay presencia permanente de la Policía Nacional y del Ejército. |

|

Instituto Humboldt |

El instituto llamó la atención sobre la necesidad de contar con una línea base y diagnóstico para formular una respuesta a corto y mediano plazo. Después de esto sería necesario plantear una estrategia de restauración, implementarla y hacerle seguimiento. La interviniente señaló la necesidad de que las acciones a implementar consideren componentes relacionados con los medios de vida de las comunidades para hacer las mediciones y de que el diseño de la evaluación de impacto recurra a medidas independientes de muestreo y a métodos estandarizados.

Para la experta, es clave realizar el estudio de impacto ambiental y que se garantice que desde la formulación del plan de restauración estén involucradas las partes que van a hacer la implementación y la evaluación. En concreto, precisó que la intervención no debe incrementar el conflicto y es necesario vincular al pueblo Awá en el proceso. También fue enfática en que el monitoreo de la implementación del plan de restauración debe partir de la toma repetida de datos biológicos con métodos estandarizados. |

|

Pueblo Awá

|

En su intervención, el pueblo Awá reiteró que enfrenta una situación de exterminio físico, cultural y espiritual y todas esas afectaciones ponen en riesgo la seguridad, el ambiente sano y el equilibrio con la naturaleza.

Las mujeres intervinientes resaltaron las afectaciones diferenciadas que las problemáticas derivadas de la operación del oleoducto tienen en las mujeres y niñas del pueblo Awá. Al respecto, refirieron enfermedades como cáncer, dermatitis y afectaciones a la salud sexual y reproductiva como nacimientos prematuros e imposibilidad de dar a luz en sus casas. Igualmente, las intervinientes indicaron que han desaparecido espacios de juego de los niños y que es imposible recolectar y consumir agua.

Sobre este punto, también manifestaron que la contaminación de los cuerpos de agua impide la realización de las prácticas ancestrales que se hacen en los ríos y afecta los proyectos productivos de la comunidad porque la contaminación penetra el suelo y el subsuelo y contamina las piscinas que hace la comunidad para la piscicultura. Igualmente, la contaminación generó la desaparición de plantas de sanación que la comunidad tomaba de las fuentes hídricas.

Las accionantes señalaron que, a pesar de que el oleoducto no está en operaciones la contaminación persiste y afecta la salud de los miembros del pueblo Awá que se ven obligados a beber agua de los ríos y de la lluvia. Por otro lado, los intervinientes afirmaron que hay afectaciones a su seguridad provenientes de amenazas y señalamientos de la fuerza pública. Además, algunos miembros de la guardia indígena han sido amenazados y desplazados del territorio.

Sobre el argumento de Cenit según el cual no hay traslape entre el proyecto y los territorios del pueblo, los intervinientes indicaron que su presencia en el territorio es milenaria y su presencia allí no surgió con la titulación de los resguardos, de tal forma que esto no debe ser el parámetro. Los representantes del pueblo pidieron que se tenga en cuenta que, si bien los accionantes fueron los miembros de 20 resguardos del pueblo Awá, existen otros territorios y resguardos afectados. |

|

ASOCOETNAR[30] |

La asociación reiteró que, aunque el oleoducto no se encuentra en operación, la contaminación persiste en las fuentes hídricas. Presentó una serie de propuestas como que los territorios sean tenidos en cuenta y se estudien sus afectaciones como territorios de amortiguamiento, se implementen sistemas o filtros que garanticen que la gente no siga consumiendo agua contaminada, adoptar un banco de semillas y capacitaciones agrícolas. Así mismo, es necesaria la articulación con entidades responsables en materia de salud – atención y sensibilización sobre efectos del contacto con el crudo. Igualmente, la implementación de una mesa técnica en territorio y se realice un seguimiento desde la Corte. Afirma que las comunidades NARP presentaron otras tutelas, pero esta fue la que llegó a revisión, por lo que solicita que los efectos de la decisión que profiera la Corte tenga en cuenta a otras comunidades que no participaron en este trámite.

|

|

Ministerio de Salud y Protección Social |

|

|

Procuraduría General de la Nación |

Solicitó que se tenga en cuenta la especial relación de las comunidades indígenas y su espiritualidad con el territorio. Indicó que es necesario aplicar un enfoque diferencial y que no existe una política pública de prevención de riesgos y afectaciones ambientales causadas a las comunidades en el marco del conflicto armado. Advierte que el enfoque del Estado ha sido más de atención que de prevención y consideró crucial que se implemente la Ley 2327 de 2023 sobre pasivos ambientales. En esta línea, la Procuraduría llamó la atención al Gobierno Nacional para que expida la política pública como lo ordena el art. 3 de la Ley 2327 de 2023. Como propuestas concretas formuló las siguientes: (i) fortalecer el proyecto de abastecimiento de agua potable y recuperación de fuentes hídricas, (ii) trabajar en políticas de erradicación y sustitución de cultivos, (iii) no reanudar las operaciones a pesar de las presiones económicas que han sufrido algunos entes territoriales, (iv) propiciar y fortalecer la articulación entre instituciones, comunidades y empresa para compromisos concretos en una estrategia única.

|

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

2.1. Competencia

21. Le corresponde a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional revisar el fallo proferido por la Sala Quinta de Decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la sentencia de primera instancia dentro de la presente acción de tutela[31]. Lo anterior, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Delimitación del problema jurídico y metodología de la decisión

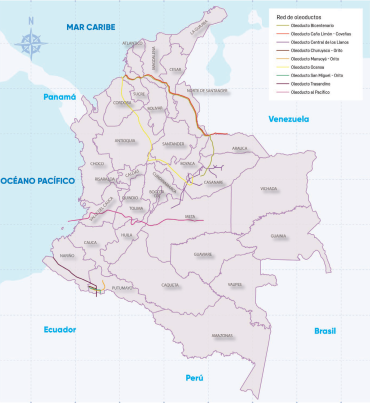

22. De acuerdo con los antecedentes presentados en esta providencia, 20 resguardos pertenecientes al pueblo Awá, representados por la UNIPA[32], solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al ambiente sano, al agua, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la alimentación y a la reparación integral, así como también, la protección de los derechos de las generaciones futuras de los resguardos a los que representa. Lo anterior, con ocasión de la contaminación de su territorio, especialmente, de algunas fuentes hídricas, originada por los derrames de petróleo en el marco de la operación del oleoducto trasandino, ubicado entre el municipio de Orito, Putumayo y Tumaco, Nariño.

23. Por su parte, las entidades y empresas demandadas se opusieron a la presente acción de tutela. En términos generales, sostuvieron que (i) el amparo es improcedente, pues en la jurisdicción contencioso administrativo cursa una acción de grupo y una acción de restitución de tierras por los mismos hechos y con las mismas pretensiones. Así mismo, (ii) las entidades y empresas demandadas fueron enfáticas en señalar que, en su gran mayoría, los episodios denunciados por el pueblo accionante son ocasionados por grupos armados al margen de la Ley, razón por la cual, no existe en el ordenamiento jurídico alguna norma que obligue a la reparación y restauración de los daños ocasionados por terceros asociados al conflicto armado colombiano[33].

24. Finalmente, (iii) las entidades y empresas demandadas manifestaron que no están obligados a realizar el trámite de licenciamiento ambiental y, con ello, atender las obligaciones contempladas en la Ley 99 de 1993, pues el oleoducto trasandino comenzó a operar desde el año de 1969. En todo caso, la empresa Cenit S.A.S. y demás entidades sostuvieron que, según el Decreto 1220 de 2005, el oleoducto trasandino cuenta con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Resolución 1929 de 2005, el cual ha sido cumplido en su totalidad.

25. En ese contexto, la Sala Primera de Revisión Constitucional deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneran de los derechos al ambiente sano, al agua, a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la soberanía, a la identidad cultural, a la alimentación, al territorio, a la reparación integral, y los derechos de las generaciones futuras del pueblo Awá, las acciones y omisiones de las partes demandadas relacionadas con sus deberes de prevención, mitigación, reparación y restauración de daños ambientales ocasionados por la operación del oleoducto trasandino?

26. La presente providencia estará dividida en cuatro partes. En la primera, la Sala presentará un breve contexto del territorio afectado y la relación que tiene con la cultura, identidad, cosmovisión y supervivencia del pueblo accionante. En una segunda parte, la Corte desarrollará analizará la relación entre los derrames de petróleo y el conflicto armado colombiano. En la tercera parte, este Tribunal se pronunciará sobre las obligaciones de los Estados en materia ambiental, haciendo énfasis en el marco normativo y las responsabilidades de los distintos actores involucrados en actividades de transporte de petróleo. Finalmente, cuarto, la Corte resolverá el caso concreto. De manera preliminar, la Sala estudiará los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el presente asunto.

2.3. Análisis de procedencia formal de la acción de tutela

27. Como es sabido, los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela son los siguientes: (i) legitimación en la causa por activa[34] y pasiva[35], (ii) inmediatez[36] y (iii) subsidiariedad[37]. Para este Tribunal, la acción de tutela interpuesta por el pueblo Awá reúne todas las condiciones requeridas para resolver de fondo sus reclamos[38].

2.3.1. Legitimación en la causa

28. En primer lugar, se cumple con la legitimación en la causa por activa. La acción de tutela fue presentada por la asociación de autoridades tradicionales (UNIPA[39]), quien representa a los 20 resguardos demandantes[40] y está legitimada para invocar los derechos fundamentales individuales y colectivos cuya violación se plantea en la acción de tutela. Así mismo, según consta en el expediente, las autoridades tradicionales del referido pueblo otorgaron poder especial al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) para su representación judicial durante el presente trámite de tutela[41].

29. De acuerdo con la sentencia T-247 de 2023, y con fundamento en los artículos 7, 70 y 286 de la Constitución política, las comunidades indígenas son sujetos colectivos titulares de derechos fundamentales. Por lo tanto, para la Corte, las autoridades ancestrales de manera directa o a través de sus representantes, están legitimadas para presentar acciones de tutela. Así lo ha dicho esta Corporación en distintas oportunidades cuando ha reconocido la legitimación para actuar, al menos, en las siguientes ocasiones: (i) cuando se trata de autoridades ancestrales o tradicionales de la respectiva comunidad[42]; (ii) miembros de la comunidad[43]; (iii) organizaciones creadas para la defensa de los derechos étnicos[44] y, entre otros, la Defensoría del Pueblo por mandato constitucional directo[45].

30. Por su parte, las entidades demandadas manifestaron que no se encuentran legitimadas por pasiva. En el siguiente cuadro, la Sala Primera de Revisión se pronunciará sobre la legitimación de cada una de las entidades involucradas en este asunto[46]:

|

Entidad |

Competencias sobre la materia y fundamento jurídico de la legitimación por pasiva |

|

Cenit S.A.S. |

Desde el año 2013 es la empresa operadora del oleoducto trasandino. Es una filial de Ecopetrol S.A. que tiene como objeto social el transporte y almacenamiento de hidrocarburos a través de sistemas propios y de terceros, dentro y fuera del territorio nacional. Según la acción de tutela, a la empresa no solo le corresponde la atención de contingencias sino también la reparación de los daños ambientales causados por la operación del oleoducto, en virtud del Decreto 321 de 1999 y la Resolución 0262 de 2016 (Plan Nacional de Contingencia). Adicionalmente, la comunidad accionante también reclamó que la accionada no tiene un monitoreo y control efectivo de la infraestructura lo que aumenta los riesgos y la facilidad con la que se presentan los derrames. Desde el año 2021 la comunidad reclamó de la empresa la restauración del ecosistema afectado. Por lo anterior, la empresa Cenit S.A.S. está legitimada por pasiva. |

|

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible[47] |

El Ministerio de Ambiente es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y tiene a su cargo la dirección y coordinación del Sistema Nacional Ambiental (SINA)[48]. Este sistema adopta y ejecuta las políticas, planes, programas, proyectos, entre otros, tendientes a garantizar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares con el ambiente. De acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el artículo 2 del Decreto 3570 de 2011, esa instancia tiene la obligación de formular la política nacional ambiental y de recursos naturales, así como, entre otros asuntos, regular las “condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales (…)”. Dado que la comunidad accionante reclama que las autoridades ambientales no cumplieron con su deber de reparación y restauración, el referido ministerio, como ente rector del SINA, se encuentra legitimado por pasiva por posibles acciones y omisiones frente a los derrames de petróleo en el oleoducto trasandino. |

|

Consejo Nacional de Riesgos[49]

|

Es la instancia que coordina y orienta al sistema nacional de riesgo, el cual se encarga de formular, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar las políticas, los planes y los programas de atención del riesgo para contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. A su vez, el artículo 16 de la Ley 1523 de 2012 dispuso que a este órgano le corresponde aprobar los planes de acción específicos para la efectiva recuperación de las zonas afectadas por situaciones de desastre. En ese mismo sentido, esta instancia tiene la obligación de promover acciones de carácter permanente para impedir y evitar riesgos, así como, su posterior recuperación que, según el artículo 4, también incluye acciones de rehabilitación y reconstrucción de los ecosistemas afectados por los desastres. Dado que los derrames de petróleo del oleoducto trasandino generan riesgo de desastres naturales, esta entidad puede llegar a tener responsabilidad por las acciones u omisiones en la contingencia de estos episodios, la debida atención de la comunidad accionante y la restauración de los daños ocasionados por estos episodios. |

|

Ministerio de Minas y Energía [50] |

Al Ministerio de Minas y Energía le corresponde formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del sector de minas y energía. De acuerdo con ello, esa entidad tiene como función principal la de coordinar la política nacional de, entre otros, transporte y refinación de minerales, hidrocarburos y biocombustibles (artículo 1.1.1.1 del Decreto Único 1073 de 2015). Dado que los reclamos de la comunidad se relacionan con la afectación del medio ambiente por el transporte de crudo en el oleoducto trasandino, que es una actividad lícita y regulada por el Estado, este ministerio puede llegar a ser responsable por las acciones u omisiones en la coordinación en relación con este asunto, razón por la cual, se encuentra legitimado por pasiva. |

|

Agencia Nacional de Hidrocarburos[51] |

Según el artículo 1.2.1.1. del Decreto Único 1073 de 2015, la mencionada agencia tiene como propósito administrar las reservas y recursos hidrocarburíferos, así como, promover “el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos de la nación y contribuir a la seguridad energética nacional”. Eso significa que esta entidad también se encuentra legitimada por pasiva en la medida en que la acción de tutela se dirige a demostrar que la actividad de transporte de hidrocarburos realizada por la empresa Cenit S.A.S. ha impactado directamente sobre el ambiente del territorio que habita el pueblo Awá. En efecto, según el Decreto 1073 de 2015, la agencia tiene la posibilidad de administrar las reservas y garantizar el aprovechamiento óptimo de los referidos recursos. |

|

Unidad Administrativa de Parques Naturales[52] |

A la Unidad Administrativa de Parques Nacionales le corresponde, entre otras cosas, administrar el sistema de parques naturales y coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas[53]. Dado que, presuntamente, el territorio indígena de la comunidad Awá afectado por los derrames de petróleo traslapa con áreas protegidas como reservas naturales u otros, la referida entidad se encuentra legitimada por pasiva pues su función principal es la de garantizar la integridad de los parques naturales a su cargo, los cuales, según el escrito de tutela, se vieron afectados por los derrames de petróleo del oleoducto trasandino. |

|

Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) |

Las autoridades encargadas de otorgar o negar las licencias ambientales son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, las CAR, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, y los municipios cuya población supera un millón de habitantes[54]. No obstante, en algunos casos la ANLA conoce de manera privativa las licencias ambientales, como sucede con los proyectos de explotación de hidrocarburos, el transporte y conducción de hidrocarburos y los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos[55]. Eso significa que la ANLA es la entidad encargada de realizar el control y seguimiento al 100 % de las contingencias reportadas por la empresa operadora, quien es el titular del instrumento de manejo y control ambiental. Por lo tanto, se encuentra legitimada por pasiva pues debe velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas por la empresa Cenit S.A.S. contenidas en el Plan de Manejo Ambiental de la operación del oleoducto trasandino. |

|

Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) |

Según el amparo de tutela, los derrames se presentaron en el Departamento de Nariño, que hacen parte de la jurisdicción de la corporación demandada. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, a las corporaciones autónomas les corresponde, entre otras funciones, ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, según los criterios y directrices definidas por el ministerio de ambiente. A su vez, es una entidad que pertenece al Sistema Nacional Ambiental liderado por el ministerio de ambiente.

En lo que respecta a los episodios relacionados con afectaciones del medio ambiente, en la acción de tutela estudiada, el pueblo Awá reclamó que la Corporación pudo prevenir, hacer seguimiento a las obligaciones ambientales derivadas del transporte de petróleo por el oleoducto trasandino y restaurar las zonas afectadas por los derrames. En efecto, la comunidad reprochó de esta entidad que, por lo menos desde el año 2021, solicitó la intervención urgente para la recuperación y restauración del ecosistema que habita el pueblo Awá sin que, según el amparo, se haya brindado una solución oportuna e integral a la situación. Lo anterior quiere decir que la referida entidad tiene competencias frente a la restauración de los daños ambientales causados por los derrames de petróleo, en la medida en que el ecosistema afectado se encuentra ubicado dentro del territorio que conforma su jurisdicción (Nariño). |

|

Ecopetrol S.A. |

Es la empresa matriz de la filial Cenit S.A.S. Adicionalmente, se encarga del “transporte y almacenamiento de hidrocarburos, derivados y productos, a través de los sistemas de transporte propios y de terceros, en el territorio nacional y en el exterior, con la única excepción del transporte comercial de gas natural en el territorio nacional” (artículo 34 del Decreto 1760 de 2003). Dado que Ecopetrol S.A. es la empresa matriz del operador del oleoducto trasandino, tiene la posibilidad de adoptar estrategias de mitigación y prevención de daños ambientales causados por el transporte y almacenamiento de petróleo. A su vez, desde el año 2021 la comunidad reclamó de Ecopetrol S.A. la intervención urgente del ecosistema afectado, sin que se haya dado una solución efectiva al problema ambiental descrito por la tutela. |

|

Alcaldías de Barbacoas y Tumaco, y la Gobernación del departamento de Nariño |

Los resguardos accionantes se encuentran ubicados en los municipios de Barbacoas y Tumaco del departamento de Nariño, razón por la cual, estos entes territoriales tienen la competencia de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales del pueblo accionante, así como, de atender las contingencias por los derrames de crudo dentro de su jurisdicción. En efecto, según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, los municipios están obligados a ejercer funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, “con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano”.

A su vez, el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012 estableció que los alcaldes y gobernadores son conductores del sistema nacional de riesgo en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad pública en el ámbito de su jurisdicción. Esta misma ley, en los artículos 27 y 28, dispuso que el gobernador es el director del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, como instancia de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, para garantizar la efectividad y articulación de los procesos de manejo de desastres en la entidad territorial. Tal y como consta en el expediente de tutela, por lo menos desde el año 2021, la comunidad ha solicitado a los municipios y a la Gobernación la intervención urgente de su territorio sin que se haya dado una respuesta efectiva sobre este asunto. Por lo anterior, estas entidades territoriales se encuentran legitimadas por pasiva. |

|

Ministerio de Defensa Nacional |

De acuerdo con la acción de tutela y las respuestas de las demás entidades demandadas, los derrames de petróleo no solo se relacionan con la operación del oleoducto sino también con algunos factores que facilitan o promueven la persistencia del conflicto armado colombiano. En efecto, la comunidad accionante reclamó que distintos grupos al margen de la ley y delincuencia común instalan válvulas ilícitas y dinamitan el oleoducto para obtener y aprovecharse de los derrames de petróleo del oleoducto. La comunidad reclamó que, a la fecha, no existe control efectivo ni monitoreo permanente del oleoducto lo que aumenta el riesgo de derrames provocados ilegalmente. Según el Decreto 1874 de 2021, al ministerio le corresponde formular “los lineamientos para la contribución del Sector Defensa a la protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, en el marco de las acciones que desde el Sector Defensa se realizan para apoyar a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad”. A su vez, tiene la obligación de coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos en procura de la seguridad que facilite el desarrollo económico, la protección y conservación de los recursos naturales y la promoción y protección de los Derechos Humanos. Por lo tanto, esta entidad también tiene competencias frente a la problemática socio-ambiental descrita por el pueblo accionante, razón por la cual, se encuentra legitimada por pasiva. |

|

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo |

La unidad es la entidad que coordina y articula el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Según la Ley 1523 de 2012 y los decretos 4147 de 2011 y 1868 de 2021, esta entidad debe hacer seguimiento a su funcionamiento y elevar propuestas para su mejora tanto en el nivel nacional como territorial. En el mismo sentido, deberá “promover la articulación con otros sistemas administrativos, tales como el Sistema Nacional de Planeación, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Bomberos, entre otros, en los temas de su competencia”. A su vez, la Ley 1523 de 2012 estableció que dicha entidad deberá “articular los niveles nacional y territorial del sistema nacional (…) los intervinientes privados, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales en el sistema nacional”.

En ese contexto, esta instancia tiene la obligación de promover y coordinar acciones de manera articulada con las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental, tendientes a impedir y evitar riesgos, así como, su posterior recuperación que también incluyen acciones de rehabilitación y reconstrucción de los ecosistemas afectados por los desastres (artículo 4 de la Ley 1523 de 2012. Dado que los derrames de petróleo del oleoducto trasandino generan riesgo de desastres naturales, la unidad demandada se encuentra legitimada por pasiva. |

|

Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 31 Seccional de Tumaco y Fiscalía 46 Seccional de Barbacoas, Nariño. |

De acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, la fiscalía general y seccionales están obligadas a “adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento”. Luego de revisar la integralidad de la acción de tutela presentada, así como las respuestas de las entidades demandadas, la Sala evidencia que, si bien el juez de primera instancia decidió vincular a las entidades señaladas en este acápite, no existe ningún reclamo de la comunidad o algún motivo constitucionalmente admisible para concluir una posible vulneración de derechos fundamentales por parte de estas entidades. Por esa razón, la Sala desvinculará a la Fiscalía 31 Seccional de Tumaco y la Fiscalía 46 Seccional de Barbacoas, Nariño. Ahora bien, a pesar de que frente a la Fiscalía General de la Nación no existe ningún reclamo de la comunidad, esta entidad será esencial para el cumplimiento de esta providencia, por lo que se encuentra legitimidada por pasiva. |

|

Procuraduría General de la Nación |

Según el artículo 277 de la Constitución, la procuraduría tendrá como función, entre otras, “el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”. Así mismo, deberá “proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad (…)”, al igual que “defender los derechos colectivos, en especial el ambiente”. A pesar de que frente a esta entidad no existe ningún reclamo de la comunidad, la Procuraduría es una entidad que será esencial para el cumplimiento de esta providencia, por lo que se encuentra legitimidada por pasiva. |

2.3.2. Inmediatez y subsidiariedad[56]

31. La Corte encuentra que se cumple con el requisito de inmediatez, pues el tiempo que transcurrió para la interposición de la tutela es razonable, si se tiene en cuenta el contexto particular de esta comunidad indígena[57]. En primer lugar, los 20 resguardos accionantes, representados por la UNIPA, se encuentran ubicados en dos municipios con situaciones difíciles de orden público y alejados de las cabeceras municipales.

32. En segundo lugar, como se verá más adelante, el pueblo Awá se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural, pues concurren los siguientes factores: (i) las altas migraciones de población no indígena en su territorio, (ii) la persistencia de economías ilegales como el narcotráfico, (iii) la explotación indiscriminada de recursos naturales por economías extractivas, (iv) la violencia extrema en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado[58]. De esta forma, el pueblo Awá tiene que enfrentar una vulneración sistemática de sus derechos y suplir sus necesidades básicas para garantizar su pervivencia, lo que impide gestionar la interposición de la acción de tutela de manera ágil.

33. En tercer lugar, si bien los accionantes sostuvieron que los derrames de petróleo se vienen presentando, por lo menos, desde el año 2009, lo cierto es que los impactos ambientales y sociales alegados por el pueblo Awá son actuales, prolongados en el tiempo y sin solución de continuidad. En cuarto lugar, según consta en el expediente, las autoridades tradicionales han venido desplegando acciones judiciales y administrativas tendientes a obtener la protección integral del territorio que habita el pueblo Awá[59]. Por lo tanto, la Sala encuentra satisfecho este requisito.

34. Por otra parte, sobre el requisito de subsidiariedad[60], recientemente, la Corte profirió la sentencia T-247 de 2023[61]. En esa decisión, este Tribunal reiteró que (i) cuando las y los accionantes sean sujetos étnicamente diferenciados, la tutela es el mecanismo idóneo y adecuado, especialmente, si solicitan la protección del derecho fundamental a la consulta previa (SU-123 de 2018). Así mismo, la referida decisión aclaró que (ii) los mecanismos de protección de derechos colectivos (acciones populares y de grupo) no pueden valorarse de la misma forma respecto de comunidades indígenas. Para la Corte, los derechos de los pueblos indígenas “no deben confundirse con derechos colectivos de la jurisdicción contenciosa administrativa”[62].

35. Es por ello que, cuando las comunidades indígenas son las accionantes en un proceso de tutela, es necesario considerar la organización de los pueblos y su cosmovisión, pues la Corte ha diferenciado los derechos colectivos generales y aquellos que son propios de los pueblos étnicamente diferenciados. Para este Tribunal, la aplicación irrestricta de mecanismos judiciales como la acción de grupo o las acciones populares no puede conllevar a que la acción de tutela nunca sea procedente respecto de esta clase de sujetos colectivos u obligar a los pueblos a adoptar categorías jurídicas propias del derecho occidental que, desde su propia concepción del mundo, simplemente pueden no existir[63].

36. En todo caso, para la jurisprudencia de la Corte, (iii) la tutela siempre será procedente cuando las comunidades, independientemente de su connotación étnica, deriven su subsistencia de un ecosistema que experimenta daños, alteraciones, reducciones de agua, entre otros[64].

37. En el presente asunto, la Sala encuentra que la acción de tutela estudiada cumple con el requisito de subsidiariedad. Primero, porque el amparo fue interpuesto por un pueblo indígena que es víctima del conflicto armado, ubicado en una zona caracterizada por su alta conflictividad social y que, además, se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural[65]. Segundo, porque si bien el pueblo Awá solicitó la protección de derechos colectivos como el ambiente sano, seguridad, identidad cultural, subsistencia, entre otros, tales garantías no pueden ser automáticamente asimiladas a aquellas reguladas por la Ley 472 de 1998, sin tener en cuenta las particularidades y cosmovisión (formas de vida) del pueblo en cuestión.

38. Tercero, porque los accionantes también refirieron afectaciones a sus derechos fundamentales al acceso al agua potable, a la salud y a la alimentación, debido a la contaminación de sus recursos hídricos. Al respecto, la Sala pudo verificar que el pueblo Awá deriva su subsistencia de los recursos hídricos y del ecosistema que habita, los cuales se han visto afectados por los derrames de petróleo objeto de la presente controversia[66]. Por lo tanto, contrario a lo dicho por los jueces de instancia, varios derechos reclamados son fundamentales y las acciones populares y de grupo no resultan idóneas ni eficaces para obtener la protección integral de los derechos del pueblo Awá.

39. Para este Tribunal, la problemática ambiental denunciada por el pueblo Awá es un asunto complejo que desborda el objeto mismo de las acciones populares y las acciones de grupo[67]. Aunque la protección del ambiente sano puede contribuir a remediar los derechos subjetivos de los actores, lo cierto es que, por la naturaleza misma de las y los accionantes, así como, por la gravedad de la situación y el contexto en el que se desarrolla este caso, se requiere de una acción más expedita, integral, comprensiva de la cosmovisión Awá y que impida la consumación de un perjuicio irremediable[68].

40. Todo lo anterior no significa que la acción de tutela vacíe de contenido los demás trámites judiciales en el que obran como accionantes las comunidades indígenas. Como es sabido[69], algunas partes e intervinientes informaron a la Corte que el pueblo Awá interpuso una acción de grupo ante lo contencioso administrativo. Sin embargo, para esta Sala, dicho trámite no impide u obstaculiza que la Corte resuelva la presente acción de tutela. No puede perderse de vista que la acción de tutela y la acción de grupo son acciones de naturaleza diferente. Mientras que la tutela busca la protección inmediata de los derechos fundamentales las acciones de grupo se ejercerán “exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”[70].

41. Eso significa que las pretensiones elevadas por el pueblo Awá en la acción de grupo que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que son de naturaleza eminentemente indemnizatoria, no impiden que la justicia constitucional resuelva de fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales alegados en sede de tutela. Mucho más si se tiene en cuenta que, pasados casi 7 años desde la interposición de esa acción de grupo, el proceso se encuentra al despacho para fijar audiencia de conciliación de la que trata el artículo 61 de la Ley 472 de 1998.

42. En similar sentido sucede con lo referido por algunas partes en el proceso cuando señalaron que la presente acción de tutela es improcedente pues existe un trámite de restitución de tierras. Al respecto, no puede perderse de vista que la acción de restitución de tierras procede únicamente para solicitar la formalización y la restitución de predios que fueron despojados ilícitamente en el marco del conflicto armado. En el presente asunto, el pueblo accionante no está reclamando la restitución de ningún predio, sino la protección de su derecho fundamental al ambiente sano, presuntamente vulnerado por las autoridades demandadas. En esos términos, esta Corporación también evidencia que ese trámite no es idóneo ni adecuado para ventilar las pretensiones esbozadas por el pueblo Awá en el presente trámite constitucional.

43. Por todo lo anterior, la Sala Primera de Revisión Constitucional encuentra que la presente acción de tutela es procedente. Sin embargo, esta Sala debe aclarar que no se pronunciará sobre las indemnizaciones pecuniarias a las que haya lugar en los términos precisos términos de la Ley 472 de 1998, en tanto, como se dijo, ese es un asunto que deberá ser resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el trámite de grupo. Bajo ese panorama, a continuación, la Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto según la metodología propuesta en los antecedentes de esta providencia.

3. Contexto y caracterización del territorio “Katsa Sú” [71]

“Mire, el río de verdad era nuestro padre, al río lo mataron y nos dejó a todos huérfanos”[72].

44. Antes de dar solución al problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a un mínimo de elementos geográficos, históricos, sociales y culturales que ilustran los intereses y necesidades actuales del pueblo Awá para, en ese contexto, lograr una comprensión adecuada del problema que debe resolver[73].

3.1. El pueblo Awá

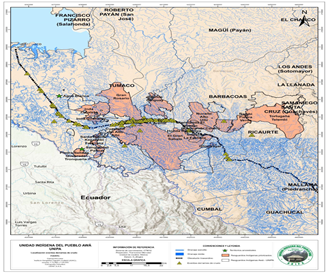

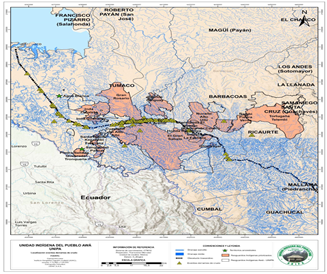

45. Los Awá son hijos de la selva[74]. Así se define un pueblo que, durante años, ha sido víctima de múltiples violaciones a sus derechos humanos. Esta comunidad se encuentra ubicada entre la cuenca del río Telembí y el norte del Ecuador. En Colombia, se sitúa principalmente en los departamentos de Nariño[75], Putumayo y el Amazonas[76].

Fuente: Pueblo Awá[77].

46. En Nariño[78] habita el 86,6% de la población (22.351 personas), mientras que en el Putumayo el 11,3 % (2.908 personas) y en el Amazonas el 0,8 % (200 personas aproximadamente)[79]. Se organizan en resguardos, cabildos y otras formas de organización comunitaria. En el departamento de Nariño existen dos grandes organizaciones. La UNIPA (Unidad Indígena del Pueblo Awá) que congrega a 26 cabildos y la CAMAWÁRI (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte) que comprende 11 cabildos legalmente constituidos. En el departamento del Putumayo existe la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá (ACIPAP) que agrupa 17 resguardos.

47. La UNIPA fue creada hace más de 20 años para atender y administrar los recursos disponibles para el mejoramiento de la vida de sus habitantes. Esta organización se fundó con base en dos criterios fundamentales: afirmarse como pueblo en su territorio y perdurar[80]. Fue así como, mediante Resolución 037 de 1998, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior certificó a la UNIPA como una entidad o persona de derecho público de carácter especial, lo que le ha permitido un mejor relacionamiento con la cultura mayoritaria.

48. Así como la mayoría de los pueblos en Colombia, las y los Awá se han visto afectados por la constante presión que la cultura mayoritaria ejerce sobre sus usos y costumbres (cosmovisión). Sin embargo, durante el paso de los años, esta comunidad ha logrado mantener vivas un sin número de tradiciones como creencias, expresiones culturales (velorios, fiestas, música, danza, cocina), plantas y medicinas tradicionales, mitos y costumbres, entre otros[81].

49. Para las y los Awá, su razón de ser se encuentra en todo lo que existe: los árboles, los animales, los ríos, el agua, los truenos, el sol, la luna, las estrellas, la selva, el viento, todo[82]. La tierra es un organismo vivo, un organismo sintiente. Por ello, la existencia de la biodiversidad en el territorio es sinónimo de la supervivencia de ese pueblo. Sin territorio no hay vida. De ahí que, las historias[83] que se cuentan entre las distintas generaciones a través de la música, la cultura, y otros, son la base fundamental de toda su cultura y su propia cosmovisión.

3.2. La cosmovisión del pueblo Awá y su relación con el territorio

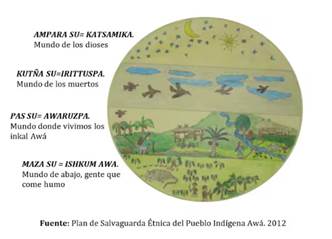

50. La cultura Awá es conservada por las y los mayores que custodian el conocimiento tradicional heredado por sus ancestros, a partir de la conexión espiritual que tienen con la naturaleza. Este rol lo cumplen permanentemente las y los sabios, las y los médicos tradicionales y las y los guías espirituales[84]. Para el pueblo Awá, el territorio es su casa grande (Katsa Sú) la cual está conformada por cuatro mundos[85]: Ampara Su Katsamika, Kutña Su Irittuspa, Pas Su Awaruzpa y el Maza Su Ishkum Awá, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

51. En el primero, habitan los seres más pequeños que se alimentan del vapor de los alimentos cocinados, y otros seres, como la hormiga o el armadillo. En el segundo, viven los humanos, los animales, los ríos y las montañas. En el tercero, viven los mayores que ya murieron y en el cuarto vive su creador, que rige los tres niveles inferiores. Es por ello que, los sitios sagrados no están ubicados en un solo lugar como en la mayoría de las tradiciones occidentales, sino que todo el territorio es, en sí mismo, un espacio sagrado. Por lo tanto, desde la cosmovisión Awá, alterar el equilibrio de alguno de estos trae consigo castigos y enfermedades espirituales.

52. Su concepción del mundo rige las relaciones sociales. En la cultura Awá, el equilibrio de la naturaleza es lo que determina las reglas que sus habitantes siguen. Según los ciclos naturales de la tierra, se define la forma en que se extraen los recursos, se alimentan de los animales, se utilizan plantas, se hace uso del agua y de los cultivos y, en general, de todo lo que existe. Esas normas no necesariamente están escritas, sino que reposan en la memoria colectiva del pueblo que se transmite a través de la música, historias y costumbres de generación en generación (tradición oral). Para este pueblo, conceptos como “propiedad privada” o “recursos naturales” no existen, dado que “todos los seres y partes de la naturaleza están constituidos por lo mismo y pertenecen a todos”[86].

53. Como se evidencia, el territorio es un espacio vital para las y los Awá. Es allí donde hacen su vida, trabajan, se divierten, cultivan, pescan, cazan y se crea un verdadero respeto hacia lo espiritual y sus creencias. Las y los mayores utilizan las plantas sagradas para comunicarse con los espíritus. Para este pueblo, las “plantas son seres vivos que sangran, respiran y toman aire”[87]. Los Awá establecen comunicación con ellas por sus movimientos, sus sonidos y símbolos. Igual sucede con los animales. Cuando hay peligros, las aves anuncian los sucesos:

“Los espíritus se reúnen para hablar sobre lo que sucede en su entorno, sobre el manejo y el control territorial de cada espacio sagrado, de los animales, de los ríos, del viento, de los árboles y del comportamiento de cada uno de ellos en este espacio. Antiguamente se hacía partícipe de estos encuentros a un mayor Awá sabio. Por eso se afirma que existen normas culturales establecidas milenariamente. Pero, el pasar del tiempo ha ido debilitando esta relación social y espiritual de la vida Inkal Awá porque, según los mayores, nos alimentamos de mucha sal y porque nos hacemos bautizar”[88].

54. Para este pueblo, el sueño también es una forma de comunicarse con los espíritus. Así saben cuándo se puede cazar, cuándo conviene pescar, entre otros asuntos. Si se desatienden estos mandatos de los seres espirituales dirigidos a mantener la armonía y el equilibrio del territorio, se pone en peligro a la persona, a su familia y, en general, a toda la comunidad[89]. Por eso es que, para los Awá, el castigo y las enfermedades espirituales son de naturaleza social.

“Dentro de la concepción Awá, las acciones del hombre que violentan la naturaleza tienen consecuencias que pueden ser puntuales o generales, dependiendo de la gravedad de la acción o del atentado. El Awá puede pescar, cazar y cortar madera, pero con ciertas restricciones sobre la cantidad, los lugares y la periodicidad. Los efectos de sobrepasar las restricciones son bien conocidos por todos: algunas veces solamente se le pega un gran susto a la persona, tan grave como un espanto. En otras oportunidades llega a ser enfermedad, en otras más graves la escasez y en el peor de los casos llegar hasta la muerte”[90].

55. Por tanto, la tierra, la naturaleza, los árboles, los animales, las plantas medicinales, las lagunas, las quebradas, también son seres vivos que no solo tienen sentimientos y están en capacidad de sancionar estrictamente a quien rompa sus mandatos, sino también tienen el poder de restaurar el equilibrio natural del territorio. Como se dijo, para el pueblo Awá, “la naturaleza no está compuesta por recursos naturales apreciables en dinero o que se puedan explotar, sino que está compuesta por seres con espíritu, que sienten el maltrato y pueden reaccionar dando respuestas muy negativas para las personas de este mundo”[91].

“Cuentan los mayores que antiguamente los árboles también eran gente Awá; los que llegan van a tumbar muchas maderas, hasta ahora viven porque hemos cuidado muchos árboles y nacimientos de quebradas. Esos sitios son sagrados, esos árboles están vivos y si carretera daña la madre Tierra nos va a cobrar, allá hay mucha planta medicinal para nosotros. Si dañamos sitio sagrado vamos a enfermar más” [92].

56. En síntesis, entre la concepción del mundo Awá y la naturaleza o el territorio que habitan, existe una estrecha relación que determina todos sus usos y costumbres. Para esta comunidad, alterar los ciclos naturales de la naturaleza es en sí mismo alterar el equilibrio de los cuatro mundos. Este desequilibrio puede traer enfermedades a sus miembros, así como castigos espirituales por no atender las normas dispuestas por la madre tierra. En lo que tiene que ver con el agua, las y los Awá desarrollan su vida alrededor de las fuentes hídricas las cuales son el sustento de todo el ecosistema. Este relacionamiento con el agua se hace desde distintas perspectivas culturales, espirituales, pero también de allí derivan su propia subsistencia.

3.3. La economía Awá y sus formas de vida[93]

57. La subsistencia del pueblo Awá se deriva de la pesca, la agricultura, la caza y la recolección. La economía Awá también sigue las reglas y los ciclos naturales de la madre tierra. En su tradición, todavía se conservan viejas prácticas asociativas en las que la mayoría de sus productos son para el consumo de las familias. Sin embargo, la constante presión que la cultura mayoritaria ha ejercido sobre su cultura, obligó a que jóvenes y mujeres se desplazaran a otros departamentos a trabajar como jornaleros, en servicio doméstico u otra clase de economías.

“A diferencia de otras sociedades, las técnicas utilizadas en el manejo de los suelos y sus tradiciones culturales, buscan reproducir los procesos naturales de suministro de nutrientes. La apertura de parcelas para cultivos agrícolas, por ejemplo, se basa en un sistema de tumba y pudre (no de tumba y quema como el de las selvas amazónicas), de gran favorabilidad por permitir la reabsorción de nutrientes, reducir la acidez del suelo y protegerlo de la acción del sol y de la lluvia”[94].

58. Con ese propósito, esto es, respetar los ciclos naturales, el pueblo Awá perfeccionó un “sistema de rotación del suelo, para lo cual las familias tienen diversas áreas en diferentes fases de producción o descanso”[95]. En su cultura, la tierra se hereda de abuelos a nietos no para transmitir derechos patrimoniales, sino para garantizar que las y los descendientes Awá conserven la forma en que ese pueblo se relaciona con la tierra. Así, las “prácticas productivas han resultado en un sistema de producción-recolección y en patrones de asentamiento y manejo del territorio que han demostrado durante años sus bondades para el mantenimiento y reproducción de la sociedad indígena Awá y de la conservación de los recursos de un ecosistema muy frágil”[96].

59. Pese a las bondades de este sistema, el proceso colonizador afectó este equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de la naturaleza. Así, los cultivos de palma, la industria del camarón y, más recientemente, el apogeo de cultivos ilícitos en la región pacífica nariñense ha afectado directamente la manera en que el pueblo Awá deriva su subsistencia. Este auge de la hoja de coca no solo trajo como consecuencia la imposibilidad de usar la tierra (control territorial de grupos armados) sino también de múltiples ataques en el marco de la guerra, como las fumigaciones con glifosato que afectaron a toda la región. Al día de hoy se cuenta con menos tierra útil, se acorta el tiempo de descanso entre cultivo y cultivo, y, en algunas partes, las plantas no crecen como deberían.

60. En sus palabras:

“Las fumigaciones con glifosato, la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, la invasión de tierras, la compra de tierras para las reservas privadas y la presencia de actores armados legales e ilegales en la región ha derivado en la escasez de proteína animal, unida a la poca fertilidad de los suelos; de la misma manera, esto ha incidido en el desmejoramiento de la situación alimentaria de la población Awá y en la aparición de enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición. Por otra parte, el aumento de los cultivos de coca ocasiona la muerte de la madre tierra, debido a las altas cantidades de abonos químicos y de insecticidas que se requieren para acelerar la producción”[97].

61. El desarrollo social y cultural del pueblo Awá se ha visto afectado por la permanente tensión que existe con las formas de vida y la cosmovisión de la cultura mayoritaria. No solamente por “la intervención económica del Estado en los recursos naturales debido a su constante explotación y degradación”[98] sino también por economías ilegales originadas en el marco del conflicto armado que también provocaron conflictos y mutaciones en el ejercicio de los usos y costumbres ancestrales de la comunidad, reflejados en el respeto a la madre tierra y el cuidado proporcionado de esta.

62. Para esta Corporación:

“[e]l equilibrio ecológico, mantenido con la recolección del material vegetal se ha visto truncado, toda vez que la tala masiva e indiscriminada realizada por miembros distintos a la comunidad indígena referida, ha superado la recuperación natural del entorno. En razón a ello, diversas especies animales nativas fueron ahuyentadas o capturadas por terceros para su venta y el ecosistema fue alterado de forma permanente, motivo por el cual los indígenas Awá se vieron forzados a trasladarse a terrenos más altos”[99].

63. En resumen, si bien la comunidad indígena Awá todavía conserva prácticas tradicionales y deriva su subsistencia de actividades como la pesca, la agricultura, la recolección y otros, lo cierto es que la expansión de la cultura mayoritaria trajo consigo múltiples efectos sobre sus formas de vida. Estas circunstancias han obligado a que sus integrantes obtengan recursos económicos de otras formas, alterando así la cultura y las tradiciones económicas del pueblo Awá.

3.4. El pueblo Awá se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural: autos 004 de 2009 de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, y auto 079 de 2019 proferido por la Jurisdicción Especial para la Paz

64. Aunque los Awá mantienen vivas muchas de sus historias, a su relato lo atraviesa la violencia. En el marco del conflicto armado[100], el territorio Katsa Sú se convirtió en un escenario bélico, en un corredor estratégico para la guerra. En la región se establecieron economías ilegales que controlaron todo el pacífico nariñense, afectando directamente la integridad física y cultural de las y los integrantes del pueblo Awá, sus usos y costumbres, su justicia propia, con acciones masivas que producen violaciones a los derechos humanos como asesinatos, desplazamientos, violencia sexual, masacres, señalamientos, tortura, reclutamiento de niños, entre muchos otros[101].

65. Esta problemática fue documentada por distintas instancias nacionales e internacionales, quienes también adoptaron medidas tendientes a resolver integralmente la problemática que enfrenta esta comunidad. Por ejemplo, para el año 2009, esta Corporación profirió el auto 004 de 2009[102], por medio del cual, sostuvo que la comunidad indígena Awá se encuentra en peligro de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado interno.

66. Para esta Corporación, la crítica situación del pueblo Awá se explica por varios factores estructurales que continúan presentes: (i) las altas migraciones de población no indígena en su territorio, (ii) la persistencia de economías ilegales como el narcotráfico, (iii) la explotación indiscriminada de recursos naturales por economías extractivas, (iv) la violencia extrema en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado[103].

67. Para esta Corporación:

“[a]demás de los fenómenos de violencia armada, el desarrollo de actividades lícitas de explotación de recursos naturales, en forma irregular, por actores económicos del sector privado o por los grupos armados ilegales –tales como explotación maderera indiscriminada, siembra y explotación de monocultivos agroindustriales, explotación minera irregular, y otras actividades afines-. A menudo estas actividades afectan los lugares sagrados de los grupos étnicos, con el consiguiente impacto destructivo sobre sus estructuras culturales; de por sí, se ha reportado que generan altos índices de deforestación y daño ambiental dentro de sus resguardos”[104].