Sentencia T-082/25

DERECHO A LA SALUD DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDIGENAS-Enfoque diferenciado

(...) a pesar de que (el Hospital accionado) actuó de conformidad con los protocolos de urgencias en materia de pacientes que realizaron actos de suicidio, no tuvo en cuenta las condiciones de identidad de la joven. En este sentido, es necesario precisar que, para la Sala, el reproche al hospital no se fundamenta en no conocer las tradiciones médicas de la comunidad indígena a la que pertenece la paciente, sino en desconocer la posibilidad de que en el resguardo indígena pudieran tratarse las afectaciones a la salud de (la adolescente) y cómo esta posibilidad se afectaría con la continuidad del tratamiento de la joven en la ciudad... Lo anterior, porque de conformidad con principios de respeto a la diversidad en materia de salud... las entidades de salud deben tener en cuenta, al momento de evaluar el estado de salud mental de los miembros de las comunidades étnicamente diferenciadas, las distintas formas en que los pueblos étnicos gestionan lo que ellos consideran como desequilibrios o desarmonías.

DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Deber de atender y acompañar estudiante con antecedentes de intento de suicidio

(La institución educativa accionada) no realizó un proceso de acompañamiento psicosocial que le permitiera tener una atención integral con la finalidad de evitar que se presentaran nuevamente prácticas de intento de suicidio, pues solo se abstuvo de realizar ajustes razonables respecto al cálculo de sus calificaciones, sin ninguna atención adicional en particular y, además, actuó de manera reactiva frente a la crisis de salud de (la adolescente), es decir, a garantizar el acceso de la menor a una institución clínica, sin realizar acciones preventivas para la garantía de sus derechos fundamentales.

DERECHO A UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA-Deber de diligencia en la activación del protocolo y ruta de atención para situaciones de presunto acoso escolar

(...) desconocimiento del derecho a la educación de la menor, pues, contrario a la actuación requerida, la institución debió atender, de manera diligente, las denuncias sobre los actos de discriminación de que fue víctima la menor de edad en el establecimiento educativo, y que fueron puestas a su consideración por el padre de la joven, así como adoptar las medidas necesarias para atenderlas. En este sentido, una vez enterada de este tipo de conductas, el colegio debió identificar, reportar y realizar el debido seguimiento respecto de aquellas conductas prejuiciosas de las que fue víctima la menor en razón a su condición de salud.

PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Alcance

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Caso en que estudiante fue retirada del Colegio donde fue víctima de acoso escolar o matoneo

(...) las medidas adoptadas por la Institución Educativa... para la protección del derecho a la educación de la menor, con posterioridad al primer intento de suicidio, resultaron insuficientes, debido a que... luego de este suceso la menor fue objeto de discriminaciones por parte de compañeros de la institución educativa y, a pesar de que se puso en conocimiento esta situación ante las autoridades educativas, no realizaron las acciones pertinentes para su protección. Esta inacción confluyó, según se desprende de lo relatado por la menor, como un factor que generó el detonante de la segunda conducta de intento de suicidio, el posterior retiro del establecimiento educativo por parte (del padre) y, además, que la menor decidiera no continuar con su proceso educativo hasta tanto no se encuentre plenamente recuperada.

DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Procedencia de la acción de tutela para su protección

DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Protección constitucional

DERECHO A LA AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Protección constitucional

MULTICULTURALISMO-Reconocimiento y protección

(...) la perspectiva multicultural significa aceptar, respetar y promover la variedad de cosmovisiones y la multiplicidad de formas de percibir, pensar y actuar en la sociedad. Así, el texto constitucional atiende a que las comunidades étnicas diferenciadas convivan y sean reconocidas, apoyadas y protegidas por el Estado, para la consolidación del proyecto democrático consagrado en la Constitución de 1991. En consecuencia, a partir del multiculturalismo, los pueblos étnicos ejercen y materializan sus derechos fundamentales de acuerdo con su cosmovisión propia, sus costumbres y su cultura. Dicha protección, a su vez, implica para el Estado un deber de proteger la diversidad y de realizar acciones concretas con la finalidad de que los pueblos étnicos puedan vivir su cultura en paz.

DIÁLOGO INTERCULTURAL-Alcance y contenido

(...) a pesar de que el concepto de multiculturalismo ha permitido el reconocimiento de posiciones jurídicas y garantías fundamentales de los pueblos étnicos, es necesario interpretar las cláusulas constitucionales de igualdad y reconocimiento de derechos de los pueblos étnicos, a partir de una perspectiva intercultural basada en el pluralismo jurídico. Se trata, entonces, de trascender los ejercicios de identificación de las posiciones de los pueblos étnicos en el territorio nacional hacia el explícito reconocimiento de la alteridad. Así, la aceptación de la heterogeneidad de los relatos del otro conlleva que no sea un acercamiento objetivo a lo exótico o a lo negativo, sino que se trata de la construcción de Estado, de verdad y de realidad a través de las visiones étnicamente diferenciada.

ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD-Aplicación

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Concepto y alcance

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Garantía constitucional

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Marco normativo

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Especial protección

DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Responsabilidad de las entidades prestadoras de servicios médicos en materia de salud mental

(...) en materia de salud mental, las entidades encargadas de la garantía de los servicios médicos deben asumir un nivel mayor de responsabilidad con los niños, niñas y adolescentes, para asegurarles la prestación del servicio en términos de prontitud, eficacia y eficiencia. Así, cuando una patología tiene incidencia en la salud de un menor y se le niega el servicio con que se persigue establecer, remediar o mitigar su afección, se atenta contra su derecho fundamental a la salud, contra la garantía constitucional de la vida en condiciones dignas y contra el derecho que tienen a desarrollarse, no solo física, sino mentalmente.

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Prevención de factores desencadenantes de la conducta suicida

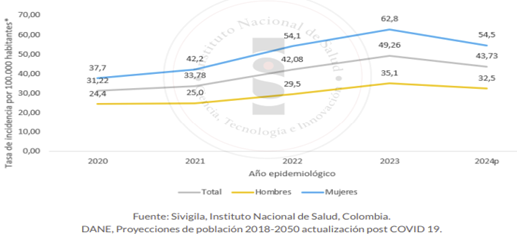

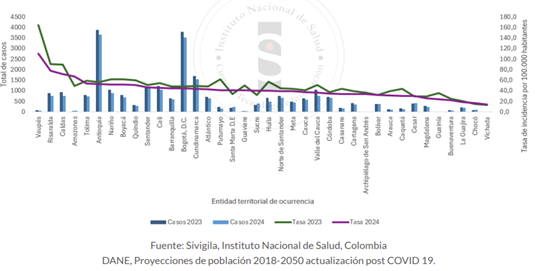

(...) el suicidio es un problema de salud pública que afecta a los pueblos indígenas en mayor proporción, lo que a su vez se sustenta en las múltiples causas como por ejemplo, el desarraigo del territorio ejercido por el modelo civilizatorio actual que prioriza la acumulación de capital sobre el buen vivir e implica para los indígenas la pérdida de los medios de subsistencia, pobreza y sus problemas asociados. Ello genera que los indígenas, en territorios con pocos recursos y oportunidades escasas, entren en conflicto con la construcción de su identidad, alteran su balance y armonía, y enfermen o puedan morir por suicidio. Sin embargo, es necesario que las políticas públicas de prevención del suicidio y protección de las armonías espirituales de los pueblos indígenas que desarrolle el Estado, no solo tengan en cuenta la visión lineal de los factores de riesgos psicosociales de esta conducta, sino también la comprensión de la complejidad social, política, cultural, económica e histórica de la cual emergen las conductas suicidas en las poblaciones indígenas.

DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Contenido general

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Protección diferenciada

(…) presupuestos concretos en materia de reconocimiento de la salud mental en los pueblos étnicos. El primero, que el concepto de salud mental... es inexistente en aquellos pueblos, debido a que se trata de un concepto de origen estrictamente occidental. Sin embargo, el relacionamiento con la perspectiva occidental ha generado una concepción del concepto de salud mental por parte de los pueblos étnicos. Así, para estos es posible que el concepto de salud mental haga referencia, por una parte, a lo que ellos consideran como desequilibrio entre el humano, la colectividad, la naturaleza, los ritos, los mitos y las cosmologías y, por la otra, a una apreciación realizada por occidente de lo que ellos consideran como enfermedad... Y, la segunda, sin perjuicio de la aclaración anterior, que las comprensiones sobre el origen de las enfermedades y su abordaje en los pueblos étnicos deben estar ligados a los contextos socioculturales de estos. Así, una comprensión de las enfermedades y medicinas indígenas no solo se detiene en la arista patológica, es decir, como una afectación individual que afecta a una persona determinada en sus aspectos biológicos o psicológicos, sino que se presenta como un efecto propio de los desequilibrios o desarmonías de las relaciones existentes entre la persona con su entorno, los demás miembros del pueblo al que pertenece o la naturaleza en general, los cuales, a su vez, varían según la concepción que tengan cada uno de los pueblos étnicos.

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Garantía en los sistemas de medicina tradicional de los pueblos étnicos

(...) las prácticas de medicina indígena al superar la visión individual patológica del concepto de enfermedad occidental, están atravesadas por expresiones culturales las cuales tienen sus bases epistemológicas en sus propias cosmogonías, cosmologías y, en general, sus relacionamientos con la naturaleza y la colectividad. Como resultado, el reconocimiento de las causas, los sistemas de tratamientos, los procedimientos y las curaciones de las enfermedades espirituales en el marco de lo que se ha denominado “salud mental” de los pueblos étnicos se deriva de los principios constitucionales del pluralismo, la autonomía de los pueblos étnicos, la diversidad cultural y el derecho al respeto por los sistemas y procedimientos de salud de los pueblos étnicos, los cuales están garantizados en la Constitución.

DERECHO DE LOS MENORES DE DIECIOCHO (18) AÑOS A SER ESCUCHADOS Y PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados como componente esencial

DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A SER OIDOS Y A QUE SUS OPINIONES SEAN TENIDAS EN CUENTA-En función de la edad y del grado de madurez

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS-Sujetos de especial protección constitucional

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS-Deberes específicos de protección del Estado

(...) deberes específicos del Estado de protección en, al menos, dos sentidos. El primero, referido a la necesidad de tomar en consideración la finalidad de preservar las tradiciones y los valores culturales de los pueblos étnicos a los que pertenecen los niños. Y, el segundo, en cuanto al deber del Estado de actuar con mayor determinación, teniendo en cuenta que los grupos indígenas han sido históricamente marginados y socialmente excluidos.

COMUNIDAD INDIGENA-Pobreza y marginación económica

DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Protección

DERECHO A LA EDUCACIÓN-Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad

ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION-Condiciones de igualdad y no discriminación

DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Importancia del acceso y permanencia en el sistema educativo

DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA-Implica que el sistema educativo se adapte a las necesidades especiales o dificultades de aprendizaje del estudiante, al igual que responda a las distintas categorías del enfoque diferencial

ESCENARIOS DE DISCRIMINACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Reglas jurisprudenciales

ACTOS DISCRIMINATORIOS-Alcance

HOSTIGAMIENTO O ACOSO ESCOLAR “MATONEO”-Clases

HOSTIGAMIENTO O ACOSO ESCOLAR “MATONEO”-Roles en situaciones de bullying

INTERES SUPERIOR DEL NIÑO INDIGENA-Prohibición de discriminación

SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR-Objetivo y funciones

MANUAL DE CONVIVENCIA-Debe incluir Ruta de Atención Integral y los protocolos para situaciones de presunto acoso escolar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

SENTENCIA T-082 DE 2025

Referencia: expediente T-10.429.022

Acción de tutela presentada por David, en calidad de agente oficioso de su hija Antonia, contra la Institución Educativa Departamental Internado y la Clínica Centro de Salud

Procedencia: Juzgado de Primera Instancia

Asunto: medicina tradicional en materia de salud mental para menores de edad

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

Bogotá, D. C., (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la presente

SENTENCIA

En el trámite de revisión del fallo de tutela emitido por el Juzgado de Primera Instancia, producto de la demanda de tutela promovida por David, en calidad de agente oficiosa de su hija Antonia, contra la Institución Educativa Departamental Internado – Sede Central Colegio Departamental de Atenas -Grecia- y la Clínica Centro de Salud.

Síntesis de la decisión

|

¿Qué estudió la Corte? |

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional revisó la sentencia de tutela proferida por el Juzgado de Primera Instancia, proferida en el marco de la acción de tutela presentada por David, en representación de su hija Antonia, contra la Institución Educativa Departamental Internado y la Clínica Centro de Salud. Lo anterior, debido a que la menor fue remitida por la Hospital San Isidro E.S.E a este centro médico, en contra de la voluntad del padre de la menor.

Dicha providencia judicial negó el amparo del derecho fundamental a la identidad étnica, no obstante, conminó a las autoridades accionadas y vinculadas a que coordinaran las acciones necesarias para garantizar el retorno de la menor al resguardo indígena al que pertenece.

|

|

¿Qué consideró la Corte? |

De manera preliminar, la Corte Constitucional encontró que no se configuraba la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, pues, a pesar de que actualmente la menor se encuentra en el resguardo indígena al que pertenece, ello fue posible debido al cumplimiento de la sentencia objeto de revisión. Por su parte, respecto a la carencia actual de objeto por daño consumado, frente a los derechos fundamentales a la salud e identidad étnica, la Sala evidenció que no se configuró este fenómeno, debido a que se trata, en todo caso, de estudiar y adoptar órdenes complejas que permitan superar barreras institucionales que conllevan la vulneración de estos derechos fundamentales. No obstante, encontró que hubo daño consumado respecto al derecho fundamental a la educación, debido a que, si bien la menor no se encuentra estudiado en la institución educativa accionada, es posible constatar que dicha institución no realizó las acciones pertinentes para proteger a la menor de actos discriminatorios causados por sus compañeros, por su condición de salud.

Posteriormente, la Corte Constitucional encontró que cumplidos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. En consecuencia, en la parte considerativa desarrolló (i) la protección constitucional de la diversidad étnica; (ii) el derecho fundamental a la salud mental y su garantía en los sistemas de medicina tradicional de los pueblos étnicos; (iii) el consentimiento en los procesos médicos en el caso de niños, niñas y adolescentes; (iv) el derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser discriminados en contextos educativos; y finalmente (v) resolvió el caso concreto.

|

|

¿Qué decidió la Corte? |

La Corte Constitucional consideró que la ESE Hospital San Antonio desconoció el derecho fundamental a la salud y a la identidad cultural de Antonia. Para ello, expuso que, aun cuando prestó de manera debida los servicios de urgencia y realizó un diagnóstico con base en los antecedentes de salud, no tuvo en cuenta la condición de niña indígena y, por tanto, no verificó cuáles podrían ser los impactos que puede tener en su identidad la remisión a la Clínica Centro de Salud.

Por su parte, respecto a la Institución Educativa Departamental Internado, encontró que las acciones que realizó para la protección del derecho fundamental a la educación de la menor solo estuvieron referida a la adopción de ajustes razonables respecto a la calificación del rendimiento académico de la menor y garantizar el traslado de la menor a los centros médicos. En este sentido, para la Sala, no se evidencia que haya adoptado las medidas necesarias para garantizar la atención psicosocial de la menor en el establecimiento educativo y, además, evidenció que, aun cuando la joven no puso en conocimiento de las autoridades escolares los hechos discriminatorios que sufrió en la institución educativa, su padre sí los puso en conocimiento y, a pesar de ello, el colegio no realizó las acciones necesarias para proteger a la alumna contra dichas actuaciones.

|

|

¿Qué ordenó la Corte? |

En consecuencia, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional revocó la decisión adoptada por el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Puerto Nariño – Sede La Tebas, Amazonas, Distrito Judicial de Cundinamarca – Amazonas, para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por daño consumado del derecho fundamental a la educación y amparó los derechos fundamentales a la salud y diversidad étnica de la menor representada.

Por tanto, le ordenó a la Hospital San Isidro E.S.E que adopte o actualice los protocolos necesarios de atención en salud mental a la población indígena, en el marco del respeto del reconocimiento a los sistemas de salud de los pueblos étnicos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Por su parte, a la institución educativa le ordenó abstenerse de incurrir en dilaciones injustificadas frente a casos de acoso o matoneo escolar; y que incluya en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de Convivencia: (i) mecanismos prácticos de capacitación a sus docentes y directivos, así como a toda la comunidad estudiantil, sobre acoso o matoneo escolar, en especial frente a conductas o tendencias suicidas; (ii) estrategias para la definición y respuesta pronta y efectiva ante sospechas de acoso escolar, así como los canales de asistencia psicológica e integre atenciones eficientes, asertivas y que tengan como enfoque los derechos fundamentales de los niños y la diversidad cultural de las víctimas de acoso escolar; (iii) medidas de reparación y garantías de no repetición a las víctimas de acoso escolar de conformidad con un enfoque interseccional de las víctimas de acoso escolar.

Además le ordenó incluir, con el apoyo de la Secretaría Departamental de Salud del Grecia y la Oficina de Apoyo Étnico, Económico y Social de la Alcaldía municipal de Atenas -Grecia-, y si aún no lo ha hecho, dentro del Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de Convivencia las medidas educativas y los procedimientos administrativos necesarios para garantizar en el establecimiento educativo el respeto y el relacionamiento con las personas que realizaron actos de suicidio. Asimismo, en el marco del diseño de estas medidas deberá tener en cuenta los enfoques diferenciales de las personas que realizan actos de intento de suicidio, así como las estrategias de sensibilización a la comunidad educativa respecto de este tipo de actos. En igual sentido que, en conjunto con la Secretaría Departamental de Salud del Grecia, desarrolle estrategias pedagógicas con la finalidad de concientizar a la comunidad educativa respecto a la protección del derecho fundamental a la no discriminación de las personas que han tenido problemas de salud mental.

Finalmente, se le ordenó a la Defensoría del Pueblo y al ICANH para que, en el marco de sus competencias y de manera articulada con las autoridades del Resguardo Indígena Accra, lleven a cabo todas las gestiones necesarias para notificar con pertinencia étnica el contenido de la presente sentencia a David y a Antonia.

|

Aclaración previa. Reserva de la identidad

1. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014[1], el artículo 62 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional[2] y la Circular Interna N° 10 de 2022[3], se podrá disponer que en la publicación de la sentencia se omitan nombres o datos que puedan identificar a las partes del proceso y a los intervinientes. Debido a que el presente caso trata de una acción de tutela para la protección del derecho a la salud mental de una menor de edad, resulta necesario ordenar que se suprima de la providencia que sea divulgada el nombre y cualquier otro dato o información que permita identificarla. En consecuencia, se dispondrá el cambio de los nombres del accionante, de la menor y de las partes accionadas y demás vinculados, por unos ficticios, que se escribirán en cursiva. Por tanto, esta providencia se registrará en dos archivos: uno con los nombres reales de las partes y personas vinculadas, que la Secretaría General de la Corte Constitucional remitirá a aquellas; y otro con nombres ficticios, que seguirá el canal previsto por esta Corporación para la difusión de información pública.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos, contexto del caso y acción de tutela[4]

2. El 19 de junio de 2024, David, en calidad de agente oficioso de su hija Antonia, de 17 años de edad, ambos de la etnia Miraña, presentó de manera oral acción de tutela ante el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Puerto Nariño -Amazonas- contra el Institución Educativa Departamental Internado y la Clínica Centro de Salud, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de su hija, con base en los siguientes hechos[5]:

3. El 17 de abril de 2024, Antonia ingresó al Institución Educativa Departamental Internado, para cursar el grado décimo en la modalidad de estudiante residente (internado)[6], el cual está ubicado a una distancia de 75 kilómetros de La Tebas -Amazonas-, no obstante, su recorrido solo se hace por vía fluvial o aérea.

4. El 25 de abril de 2024, la joven presentó una crisis emocional, lo que la llevó a atentar contra su vida. Por esta razón, fue internada inicialmente en el centro de salud del municipio de Atenas y, posteriormente, el 30 de abril de 2024[7], fue remitida a la ciudad de Troya, donde permaneció dos semanas, hasta su recuperación. Luego de ello, retornó al Colegio Departamental de Atenas -Grecia- para continuar con sus actividades educativas[8].

5. El 16 de junio de 2024, la menor de edad nuevamente realizó actos tendientes al suicidio porque, según su padre, en el plantel educativo era víctima de bullying[9]. En consecuencia, el rector del colegio la remitió a urgencias del Hospital San Isidro E.S.E. En dicho hospital se diagnosticó que la paciente tenía “trastorno de la personalidad emocionalmente inestable y envenenamiento autoinfligido intencionalmente”[10]. Por ello, como plan de manejo respecto de su estado de salud, se ordenó la remisión a un centro de mayor complejidad, asistencia psicológica y acompañamiento permanente[11].

6. En virtud de este diagnóstico, en horas de la mañana del 17 de junio de 2024, el rector se comunicó con el padre de la menor de edad[12]. En dicha conversación, el padre manifestó su desaprobación en cuanto a remitir a Antonia nuevamente a un centro de salud, pues le expuso que en la comunidad de Accra están realizando las gestiones necesarias para llevar a cabo el proceso de tratamiento medicinal de su hija[13].

7. En consecuencia, el accionante se opuso al envío de la menor a un centro de salud de mayor complejidad en el sistema general de atención. Dicha oposición se reiteró unos minutos más tarde con el envío de un oficio por parte del padre al WhatsApp de la secretaria del colegio[14]. Una vez recibido dicho escrito, el rector del establecimiento educativo le informó al Secretario de Salud (e) del municipio de Atenas sobre la negativa del padre[15] y esta autoridad, a su vez, le informó a Indígena EPS-I sobre tal circunstancia[16].

8. No obstante, ese mismo día, en horas de la tarde, luego de una reunión entre la médica, la psicóloga de la comisaría, la psicóloga de la secretaría de salud, el comisario de familia y el representante de asuntos étnicos de la alcaldía municipal de Atenas con el rector del plantel educativo[17], se decidió cumplir con la remisión de la menor de edad a un centro de salud de mayor complejidad, en compañía del psicólogo del colegio, a la Clínica Centro de Salud, ubicada en Esparta -Meta-, en una avioneta acompañada con personal médico[18], de conformidad con lo ordenado por la Hospital San Isidro E.S.E.

9. En la diligencia de presentación de la acción de tutela, David informó que no ha tenido contacto con su hija debido a que en el referido centro clínico de Esparta estaban prohibidos los dispositivos celulares[19]. Con base en los anteriores hechos, sin especificar los derechos fundamentales vulnerados[20], el accionante solicitó que se ordenara el retorno de Antonia a su sitio de residencia, con la finalidad de iniciar su tratamiento con medicina tradicional en la comunidad indígena a la que pertenece[21].

2. Contestación de las entidades demandadas y vinculadas al trámite de tutela

10. El asunto fue conocido por el Juzgado de Primera Instancia el cual, a través de auto del 21 de junio de 2024[22], (i) vinculó a Indígena EPS-I, a la Comisaría de Familia del Municipio de Atenas, a la Oficina de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Atenas, a la Secretaría de Salud de Grecia y a la Comunidad Indígena de Accra[23]; (ii) solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social concepto relacionado con la práctica de la medicina tradicional por parte de los pueblos étnicos del territorio amazónico[24]; y (iii) decretó como medida provisional que la Clínica Centro de Salud permitiera que Antonia tuviera comunicación permanente con sus progenitores, “y en caso de requerir intervención médica, teniendo en cuenta que se trata de una menor de edad, se solicite la debida autorización de sus padres”[25].

11. Institución Educativa Departamental Internado. Mediante oficio del 25 de junio de 2024, la institución educativa accionada contestó la demanda de tutela[26]. Aseguró que la niña ingresó a la institución educativa sola en calidad de estudiante residente interna. Posteriormente, se refirió a los hechos de intento de suicidio de la joven. A partir de allí, consideró que no era procedente impedir que esta fuera trasladada a Esparta, pues ello conllevaría imponer barreras a la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud e integridad física[27]. Además, luego de una reunión con diversos profesionales, en todo caso, era la única alternativa con la que se contaba para la garantía de los derechos fundamentales de Antonia[28]. Por otra parte, afirmó que, aun cuando existe la garantía del reconocimiento de la identidad cultural, en el presente asunto el rector de la institución educativa actuó según el protocolo de ruta de atención ante un intento de suicidio. Por tal motivo, consideró que su actuación estuvo acorde con la protección de los derechos fundamentales de Antonia[29].

12. Oficina de Apoyo Étnico, Económico y Social del municipio de Atenas. En escrito del 24 de junio de 2024, el Jefe de la Oficina de Apoyo Étnico, Económico y Social del municipio de Atenas contestó la acción de tutela. En primer lugar, reprochó que los padres de la menor la enviaran a estudiar a un lugar donde no cuenta con familia, apoyo ni acompañamiento[30]. Asimismo, expuso que el 17 de junio de 2024 a las 11:18 a.m., le fue puesto en conocimiento la situación de la joven por parte del rector de la institución educativa, a través de oficio radicado en la ventanilla única de correspondencia de la alcaldía de Atenas y, posteriormente, fue informado de la situación, de manera verbal, por el centro de salud de Atenas[31].

13. Frente al caso concreto, afirmó que no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales de la joven. Para ello, aseguró que la institución educativa ha realizado todas las actuaciones necesarias para la protección del derecho a la vida y a la salud de Antonia, pues en los episodios de intento de suicidio activó los protocolos necesarios para trasladarla a los centros de salud[32]. Y, con respecto a la negativa del padre sobre su remisión, consideró que esta era necesaria, pues era el segundo acto tendiente al suicidio y se trataba de una medida necesaria para proteger el derecho a la vida de la menor de edad[33]; en este punto, refirió que el tratamiento que se le brindaría en Esparta, a pesar de que las prescripciones farmacéuticas “reducen el estado de ánimo”, es posible controlar dicha situación por profesionales especializados. En todo caso, aseveró, que el centro médico permite la visita de los familiares y allegados de los pacientes en determinados horarios[34].

14. Finalmente, respecto a la vulneración del derecho fundamental a la identidad étnica y el respeto a la medicina de los pueblos étnicos, expuso que, si bien es cierto que la Constitución reconoce la protección de la identidad étnica y de la medicina tradicional, en situaciones de urgencia de protección a la salud, puede ceder el reconocimiento de la identidad étnica, más en un escenario de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como ocurre en el caso concreto[35].

15. Comisaría de Familia del municipio de Atenas. En escrito del 24 de junio de 2024, se pronunció sobre la acción de tutela[36]. Luego de exponer los hechos, reprochó que los padres de la joven la hubieran enviado a un lugar tan distante, sin familia, apoyo ni acompañamiento[37]. Asimismo, consideró que no se han desconocido los derechos fundamentales de la joven, pues desde el primer intento de suicidio, tanto la institución educativa accionada como las instituciones de salud han realizado las acciones pertinentes para garantizarle la prestación del servicio de salud[38]. En este sentido, afirmó que, aun cuando se garantiza el principio de diversidad étnica y cultural, la práctica de la medicina tradicional se limita en situaciones de urgencia, como la que se presenta en este asunto, en el que se requiere realizar acciones necesarias con procedimientos médicos especializados para hacer efectivos los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la joven representada[39]. A partir de lo anterior, consideró que la decisión de remitir a la joven a la Clínica Centro de Salud estuvo fundada en la protección de sus derechos fundamentales y, por tanto, se actuó dentro del marco de la legalidad[40].

16. Indígena E.P.S-I. En escrito del 26 de junio de 2024, expuso que de la acción de tutela presentada por David no se observa algún reproche dirigido hacia la EPS que conlleve la vulneración de derechos fundamentales de la joven representada[41]. Por el contrario, observa que se le están prestando los servicios necesarios para garantizar su salud. En todo caso, afirmó que si el accionante quiere oponerse a la prestación de dichos servicios, debe acercarse a esa institución para diligenciar los respectivos formularios[42]. Finalmente, expuso que el accionante se encuentra afiliado y en estado activo, “con el fin de que en cualquier momento pueda acceder a los servicios en salud que la patología del usuario requiera”[43].

17. E.S.E. Hospital San Isidro. En escrito del 26 de junio de 2024, expuso que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la joven representada[44]. Para ello, en primer lugar, señaló que la remisión a la ciudad de Esparta se dio como consecuencia de la evaluación realizada a la niña por parte de la profesional de psicología, quien dispuso como plan de manejo asistencia psicológica, acompañante permanente y remisión a centro de mayor complejidad[45]. Asimismo, indicó que, en caso de acceder a la petición del accionante, se debe exonerar de cualquier tipo de responsabilidad administrativa, civil y penal al hospital, debido a que ha cumplido con una eficiente prestación del servicio de salud en busca del bienestar de la joven[46].

18. Por su parte, se refirió a la prevalencia de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de Antonia. Aseguró que, de conformidad con la Constitución, la jurisprudencia y los artículos 5, 6 y 9 del Código de Infancia y Adolescencia, los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre la identidad cultural. A partir de ello, solicitó que se niegue las pretensiones de la acción de tutela, pues no ha vulnerado derechos fundamentales de la joven representada[47].

19. Comunidad indígena de Accra. En escrito enviado el 27 de junio de 2024, la autoridad administrativa de la Comunidad de Accra – Resguardo Indígena Accra expuso lo siguiente. En primer lugar, certificó que Antonia es indígena y que pertenece a la comunidad de Accra del Resguardo Accra, el cual, a su vez, se encuentra registrado en las bases de datos del Ministerio del Interior[48]. Posteriormente, refirió que la joven fue inscrita en la institución educativa demandada por su padre, “bajo el entendido de que esta garantizaría el bienestar y dignidad de la joven, así como la debida notificación constante de su estado de salud físico y emocional a sus padres, situación que se ignoró y fue remitida sin el conocimiento y autorización de estos a Esparta, colocando en riesgo la vida e integridad de la joven de la comunidad”[49].

20. Por su parte, expuso que, como pueblo indígena cuenta con el saber tradicional, expresado en sus sabedores, que le permite trabajar por el bienestar físico, espiritual y emocional de los miembros de la comunidad. Por ello, desde el momento en que se supo del malestar que estaba viviendo la joven en la institución educativa demandada, se gestionó su regreso a la comunidad y se contactó a los sabedores para ir preparando su tratamiento tradicional[50]. Sin embargo, debido a la decisión “unilateral de la institución Educativa Colegio Departamental de Atenas” de remitir a la joven a Esparta, se desconocieron los derechos fundamentales de la comunidad indígena y de la joven[51]. Por último, expuso que no es posible hablar del tratamiento de enfermedades sin tener en cuenta sus usos y costumbres, su tradición y la forma en que se armoniza el cuerpo y el territorio[52].

3. Decisión objeto de revisión

3.1. Decisión de primera instancia que no fue impugnada[53]

21. En sentencia del 3 de julio de 2024, el Juzgado de Primera Instancia negó la protección de los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural del accionante y de su hija[54]. No obstante, previno a Indígena EPS-I, a la Comisaría de Familia de Atenas y a la Alcaldía de Atenas para que, de conformidad con sus funciones, coordine con los padres de la menor y la autoridad indígena de la comunidad a la cual pertenece, el regreso de la joven con sus padres y la comunidad[55]. Ello con la finalidad de evitar una vulneración del derecho fundamental a la identidad étnica y cultural y, por tanto, para que reciba el tratamiento adecuado tendiente a recuperar su salud[56].

22. El Juzgado expuso la existencia de una colisión de principios entre el derecho fundamental a la salud de la menor de edad y el derecho a la identidad cultural del padre de la menor en el presente asunto. A partir de allí, afirmó, por una parte, que el artículo 44 de la Constitución Política establece la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños y, a su vez, que el derecho fundamental a la identidad cultural y étnica no es absoluto[57].

23. A partir de esta consideración, el juzgado afirmó que las autoridades actuaron con la finalidad de preservar la vida e integridad de Antonia, quien en ese momento se encontraba en riesgo[58], a pesar de la negativa de traslado de David. Para el juez, “(…) remitir a la menor a un centro de salud de mayor complejidad que el de Atenas era la prioridad en esos momentos para preservar su vida y salud, que no podrían verse amenazadas con la remisión”[59]. Asimismo, el juez expuso que era necesario tener en cuenta las condiciones geográficas y sociales de la zona donde se encontraba la menor y su padre. Al respecto, afirmó lo siguiente:

“Por otra parte, se debe tener en cuenta que el padre de la menor se opuso a su remisión de manera tardía. Aquí debe tenerse en cuenta las condiciones geográficas de la zona donde se encuentran la menor y sus padres, ya que el municipio de Atenas y el área no municipalizada de la Tebas se encuentra en el interior de la selva amazónica, por lo que solo se puede llegar a esos lugares mediante un vuelo en avioneta, el cual no es constante debido, precisamente, a las condiciones geográficas, económicas y sociales de la región. En ese sentido, cuando el padre de la niña le manifestó al rector del colegio su negativa de autorizar el traslado de su hija, el avión que iba a transportar a la menor ya se encontraba listo y, según manifiestan los accionados, se debía tomar una decisión de manera inmediata, ya que el piloto debía ir primero a la ciudad de Troya para abastecer la avioneta de gasolina y luego trasladarse a la ciudad de Esparta, por lo que era urgente salir a las 2:00 p.m. tal y como estaba programada la hora del vuelo. Por lo tanto, teniendo en cuenta la logística que se debe realizar para trasladar a la niña de Atenas a Esparta y el riesgo que había de perder la vida frente al segundo intento de suicidio, la médico del centro de salud de Atenas y el agente de la EPS, junto con el comisario de familia de Atenas y el rector del colegio, trasladan a la niña, pese a la negativa de su padre.”[60]

24. A partir de lo anterior, el juez consideró que las autoridades accionadas actuaron dentro de los parámetros constitucionales al dar prevalencia a los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la menor, frente a la diversidad étnica y cultural o cualquier otro derecho en juego en el presente asunto[61]. Además, el juzgado consideró que la incomunicación de la joven con su padre se debió al cumplimiento de los protocolos del centro de salud. Sin embargo, en acatamiento de la medida cautelar decretada en el proceso, los padres de la menor pudieron comunicarse con ella y enterarse de su estado de salud.

25. No obstante, el despacho consideró que la menor de edad puede ser tratada bajo la medicina tradicional del pueblo indígena al que pertenece, “sin que esto represente un riesgo inminente para su vida”[62]. En este sentido, consideró que la medicina tradicional puede ser una opción adecuada para que la menor pueda recuperar su salud, más si se tiene en cuenta que dichos tratamientos no impiden que se pueda coordinar con la medicina occidental con la finalidad de que se le otorgue a aquella un tratamiento integral, “ya que ambas medicinas, lejos de considerar que se excluyen, o que una tenga más valor que la otra pueden ser utilizadas de manera coordinada, teniendo en cuenta los distintos saberes que se relacionan tanto en la medicina tradicional como en la medicina occidental.”[63]

26. Debido a lo anterior, consideró que, a pesar de que no existió una vulneración a los derechos fundamentales de la menor de edad y del pueblo étnico al que pertenece, es necesario que las autoridades demandadas coordinen con el accionante el regreso de Antonia al área no municipalizada de La Tebas -Amazonas- donde se ubica su comunidad indígena[64].

4. Actuaciones en sede de revisión

27. Selección y reparto. La Sala de Selección de Tutelas Número Ocho del año 2024 seleccionó el proceso mediante auto del 26 de junio de 2024[65]. El 11 de julio de 2024 el expediente fue remitido por la Secretaría General de la Corte Constitucional al despacho del magistrado sustanciador[66].

28. Auto de pruebas. A través del auto del 3 de octubre de 2024, el magistrado sustanciador ordenó la práctica de pruebas. En atención a ello, se allegaron las siguientes respuestas por parte de la institución educativa accionada, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH- y el resguardo indígena al que pertenecen el accionante y su hija. Asimismo, se llevó a cabo audiencia de declaración de parte, el 10 de octubre de 2024.

29. Respuesta del Colegio Departamental de Atenas. Mediante oficio del 11 de octubre de 2024[67], el rector expuso que la menor en ningún momento de su permanencia en el colegio manifestó a la madrina cultural -persona encargada del cuidado y estadía de las niñas residentes en el internado, a la directiva o a los docentes, algún tipo de situación que diera lugar a acciones preventivas[68]. Además, afirmó que la madrina cultural evidenció en la estudiante un comportamiento normal e incluso, que la menor era “calmada, tranquila, que respondía académicamente a sus tareas”[69].

30. En segundo lugar, aseveró que para la protección de los estudiantes en escenarios de acoso escolar, la institución educativa cuenta con un protocolo específico de atención, en el cual participa un equipo conformado por la trabajadora social y la psicóloga de la Comisaría de Familia, un médico, un jefe de enfermería y una psicóloga del centro de salud y de la Secretaría de Salud[70]. En este punto, reseñó de manera esquemática, aunque ilegible, las rutas de atención de la institución educativa en materia de eventos de acoso escolar y escenarios de intentos de suicidio[71].

31. En tercer lugar, el rector de la institución educativa indicó que respecto a la evaluación de la joven, solo se tuvieron en cuenta sus calificaciones alcanzadas en el transcurso del periodo educativo. Asimismo, aclaró que en ningún momento prescindió de la estudiante por sus repetidos episodios de intento de suicidio pues, por el contrario, fue su padre quien, a través de un oficio y de la acción de tutela, solicitó el retorno de su hija al área no municipalizada de La Tebas, y la entrega de la carpeta individual con los documentos de la estudiante que reposan en el archivo de la secretaría de la institución educativa[72].

32. Posteriormente, el mismo rector realizó las siguientes aclaraciones: (i) Antonia “llegó sola al municipio con el ánimo de estudiar en este colegio”[73]; (ii) el municipio de Atenas -Grecia- queda a 22 minutos vía aérea o a 2 días vía fluvial del corregimiento de La Tebas -Amazonas-. En el corregimiento de La Tebas hay colegio desde preescolar hasta grado 11, y queda “mucho más cerca de la comunidad de procedencia de la menor”[74]; (iii) al momento de la matrícula, la estudiante se presentó con un señor quien era su acudiente, este es “un compadre”[75] del accionante; (iv) “[l]uego de mucho tiempo, cuando llegaron los estudiantes residentes provenientes de la zona del río Apaporis, la menor se internó en la residencia escolar”[76]; y (v) la menor de edad “nunca manifestó que sufriera señalamientos por bulin (sic) o acoso por parte de otro miembro de la residencia escolar”[77].

33. Finalmente, el rector del colegio accionado expuso que, respecto al primer episodio de intento de suicidio del 25 de abril de 2024, el docente que conoció de este suceso le informó al personal directivo[78]. Dicho personal, a su vez, comunicó el suceso al psicólogo del colegio, al “responsable de la menor en el municipio”[79] y al accionante por vía telefónica. En relación con este último, aquel aseguró que el padre le manifestó que “conocía a la hija, y que era una ‘pataleta’ de rebeldía”[80]. Asimismo, una vez se presentó el hecho, la menor de edad fue remitida a Troya para que recibiera atención especializada y retornó al colegio el 15 de mayo de 2024[81].

34. Frente al segundo episodio de intento de suicidio, el rector del colegio refirió que la institución educativa nuevamente activó la ruta de atención, mediante la cual el equipo de psicólogos de la Comisaría de Familia, el “puesto de salud y hospital Troya determinaron remitir por segunda vez a la menor a un centro especializado en estos casos, la menor viajó a Esparta en compañía del psicólogo del colegio”[82]. Asimismo, expuso que el padre solicitó que no se remitiera a la joven a la ciudad de Esparta, sino que, por el contrario, la enviaran al área no municipalizada de La Tebas -Amazonas-. Sin embargo, ante la gravedad de la situación y por encontrarse en riesgo la vida de la menor, “fueron los profesionales en salud quienes determinaron la remisión como alternativa más viable”[83].

35. Frente a ello, el rector de la institución aclaró lo siguiente[84]:

“Sin ánimo discriminatorio aclaro que el señor padre se manifestó indispuesto a entender que la determinación de remitir a la menor hacia un centro especializado en el tema fue por parte de los profesionales en salud y que como director del colegio no podía oponerme a la misma ya que estaba en peligro la salud, integridad y la de la menor, a pesar de la creencia o no del padre en la medicina occidental.”

36. Respuesta del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-Mediante escrito del 17 de octubre de 2024, el ICANH expuso 4 consideraciones[85]. La primera relacionada con el cuerpo, la salud y la enfermedad. La segunda, sobre la visión del suicidio en los pueblos étnicos. La tercera relativa a la dimensión cultural del suicidio y las curaciones en la etnia Miraña. Y finalmente, expresó unas consideraciones adicionales.

37. Frente a los conceptos de cuerpo, salud y enfermedad, el ICANH aseveró que los pueblos indígenas de la región amazónica tienen una afinidad cultural en términos ontológicos, que explican su ser persona en el mundo en relación con nociones sobre el cuerpo que trascienden lo meramente físico[86]. En este sentido, la construcción y vivencia de su mundo ha sido analizada teóricamente desde el cuestionamiento de la oposición entre naturaleza-cultura, “debido a que su humanidad guarda relaciones con elementos catalogados como ‘naturales’ desde la visión occidental”[87]. Sin embargo, enfatizó en que cada uno de los pueblos étnicos que hacen parte de esa región tiene sus propias formas de organización, lengua y prácticas, que se soportan en sus historias de origen y están determinadas por “el curso de los ríos”. “De ahí que tengan poder y control sobre algunas sustancias, según la manera como sean preparadas y consumidas.”[88]. En este punto, la entidad expuso lo siguiente[89]:

- “La gente del jaguar del Penélope, están ubicados desde el río Sena hacia el norte, en las zonas de Cámbrico y el Mediterráneo, extendiéndose hasta el Grecia. Utilizan mambe y tabaco en polvo, conocido como rapé. También preparan cahuana (bebida a base de yuca); pero sus bebidas rituales principales son fermentadas, especialmente las hechas a base de piña, aunque también usan caña y otras frutas. Estas bebidas son fundamentales en sus mingas y ceremonias tradicionales.

- La gente de centro, herederos del tabaco, la coca y la manicuera (cahuana), ubicados entre el río Sena y el río Danubio. Estos pueblos se caracterizan por el uso del mambe y el ambil (tabaco en pasta), así como por la preparación de la cahuana, una bebida a base de la yuca, sin fermentar, que mezclan con frutas de temporada.

- La gente del agua: ubicados en el sur de la región (actualmente conocidos como Seniles). No utilizan mambe, es decir, no emplean el polvo de la coca para mambear. Sin embargo, sus ancestros cultivaban algunas plantas con fines medicinales. También utilizan el tabaco, pero lo preparan para fumar, a partir de la picadura de la hoja seca. Además, no preparan cahuana; su bebida más representativa es el masato de yuca, y también producen una bebida especial llamada payavarú, elaborada con zumo de fruta, que se usa en sus bailes tradicionales, como los de la pelazón.”

38. Estas diferencias son relevantes a la hora de entender la forma como los pueblos étnicos de la región del Amazonas hacen las curaciones y tratamientos, mediados por los médicos o samanes de cada pueblo[90] y, además, permite entender que la división territorial no solo radica en el área de pertenencia física ancestral, sino en los códigos y normas de relacionamiento con los seres humanos y no humanos que configuran cada territorio[91].

39. El ICANH afirmó que las trasgresiones a estas reglas conllevan un desbalance, el cual se compensa mediante una “relación transaccional y de consumo entre las entidades de los distintos mundos”, con la finalidad de restaurar el equilibrio. No obstante, estas afectaciones se manifiestan en enfermedades que no solo afectan a las personas de la misma comunidad, sino a cualquier indígena que, debido a la afinidad cultural mencionada, mantenga ese tipo de relación parental con el territorio[92]. En consecuencia, la enfermedad no es un asunto individual, pues, en la medida en que la configuración de los cuerpos de las personas se basa en una red de relaciones establecidas con el territorio y los seres que lo componen, las causas de la enfermedad y sus curaciones encuentran lugar en la vida comunitaria y familiar y, por tanto, la salud no se entiende como la mera ausencia de enfermedad[93]. Asimismo, expuso que el concepto de salud física y mental no está separado, pues, por el contrario, se encuentra relacionado con el cuidado de la vida, el cual, a su vez, está vinculado con el territorio, la comunidad, la familia y las relaciones de parentesco[94].

40. Respecto al suicidio, el ICANH estimó que es un concepto que para su análisis debe ser integrado con aspectos sociales, psicológicos y culturales. En este sentido, el suicidio es multicausal en todas las sociedades y, por tanto, no puede entenderse únicamente a través de un diagnóstico clínico o cultural[95]. Además, aseguró, por una parte, que el suicidio en los pueblos indígenas excede proporcionalmente los casos ocurridos en población no étnica y, por la otra, que obedece a aspectos estructurales relacionados con el colonialismo, la imposición de sistemas de desarrollo y el racismo[96]. Asimismo, resaltó que, en contextos educativos, los actos de suicidio se dan como consecuencia de “choques culturales”, en los que las y los jóvenes indígenas experimentan la imposición de valores sociales, económicos e interpersonales que pueden tener graves afectos emocionales en ellos, pudiéndolos conducir a esa acción[97].

41. Además de lo anterior, aseveró que el suicidio, desde la perspectiva indígena, no se debe entender necesariamente como un problema de salud mental, sino como un fenómeno más amplio que abarca aspectos espirituales y comprende una concepción distinta del cuerpo y de sus componentes, en relación con el territorio y con los seres humanos, animales y otros entes[98]. En este sentido, los tratamientos no pueden limitarse a enfoques psiquiátricos o farmacológicos, sino que deben incorporar prácticas tradicionales lideradas por los sabedores y la familia, “quienes se encargan de armonizar y restaurar el equilibrio de la persona, considerando todo su recorrido vital y territorial”[99].

42. En tercer lugar, en relación con la dimensión cultural del suicidio y las curaciones en la etnia Miraña, el ICAHN aseguró que este pueblo ha enfrentado procesos de desvinculación territorial debido a la búsqueda de alianzas, oportunidades laborales y acceso a la educación[100]. Además, expuso que, aunque su origen se encuentra en la región amazónica y pertenece a la gente de centro, muchos miembros de la comunidad se han trasladado a áreas cercanas, habitadas por la gente del jaguar y la gente del agua[101]. Esto ha implicado la apropiación de prácticas externas a su cultura, lo cual ha generado pérdida del idioma, desconexión social y realización de fallas ante el territorio y sus seres, “quienes reclaman los vejámenes cometidos mediante el ataque a los humanos con enfermedades o, incluso, con la vida de las personas (mediante prácticas suicidas), para restablecer el equilibrio”[102].

43. En este sentido, para el ICAHN, debido a los múltiples factores que enmarcan el suicidio, la dimensión cultural de la comunidad es relevante al momento de tratar este tema. En consecuencia, su tratamiento también debe suceder dentro de los marcos familiares, comunitarios y territoriales[103]. Sin embargo, debido a las diversas formas de colonización de que son víctimas los pueblos étnicos, el tratamiento de este tipo de padecimientos no puede, en algunas ocasiones, llevarse a cabo dentro del marco de la medicina tradicional. En este punto, el ICANH explicó que se ha dado un desplazamiento de los miembros de la comunidad a ciudades como Leticia, lo que ha conllevado que no puedan continuar con un tratamiento de dietas alimenticias en el marco de la atención de las causas del suicidio, lo cual, a su vez, genera un desequilibrio entre el ser y la naturaleza[104]. Asimismo, refirió diversas dificultades que tiene la etnia Miraña para llevar a cabo los actos propios de medicina tradicional, tales como la pesca y caza indiscriminada o el debilitamiento de las prácticas de medicina tradicional[105].

44. En cuanto a los tratamientos respecto a los intentos de suicidio, según el ICANH, estos implican que los médicos especializados se comuniquen con las otras sociedades no humanas, a través del uso de elementos y sustancias propias del pueblo, según sus historias de origen y la pertenencia a su complejo cultural[106]. Para el caso de la comunidad a la que pertenece la accionante, se debe hacer uso ciertos elementos para identificar cuál es el reclamo solicitado[107]. A partir de allí, se formulan dietas y restricciones en la alimentación, en el comportamiento y en otras actividades para asegurar la efectividad de la curación[108]. Asimismo, se requiere la aplicación de sustancias como la brea, el copal y la ortiga para el trabajo con las personas afectadas y sus familias, y, según el caso, trabajo conjunto con la comunidad[109]. Sin embargo, algunas personas miembros de la comunidad prefieren tratamientos más rápidos y menos exigentes como la medicina tradicional, debido a que el tratamiento de la medicina tradicional es más complejo[110]. En este punto expuso que:

“La situación se complica cuando las prácticas indígenas entran en contacto con autoridades externas y otros sistemas de salud. Es común que las familias quieran que sus seres queridos regresen al territorio para ser tratados por sabedores de confianza y especializados en los temas específicos. Pero, esto puede entrar en conflicto con las decisiones de las autoridades de salud no indígenas, quienes, a veces, cuestionan la efectividad de las curaciones tradicionales. Los mayores también advierten sobre aquellos que se autodenominan curanderos o sabedores necesarios sin tener el conocimiento necesario, ya que esto desprestigia y pone en duda el valor del saber indígena auténtico”[111].

45. Finalmente y en cuarto lugar, el ICANH expuso que abordar el suicidio en contextos indígenas requiere reconocer y respetar las formas de comprensión y relación con el mundo propias de estas comunidades, pues, para los pueblos indígenas de la Amazonía el suicidio puede originarse por diferentes factores, algunos de los cuales forman parte de su cosmovisión y que no responden a las terapias psicológicas convencionales de la biomedicina occidental[112]. Por ello, se han creado marcos normativos y lineamientos para las políticas públicas que garantizan el reconocimiento de los sistemas de salud propios de los pueblos indígenas[113]. Entre ellas se incluyen la creación de (i) la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación, a través del Decreto 1973 de 2013; (ii) el Sistema Integral de Salud Propio Intercultural -SISPI- y sus componentes, por medio del Decreto 1953 de 2014; o (iii) el Lineamiento para el cuidado de las armonías espirituales y de pensamiento de los pueblos indígenas[114].

46. Según el ICANH, este marco respalda los logros de los pueblos indígenas respecto a la garantía de una atención adecuada y culturalmente pertinente, evitando que las acciones protectoras resulten dañinas por omisión o falta de consideración cultural[115]. Además, expuso que debido a que algunas de las causas del suicidio están relacionadas con la desvinculación del territorio, el traslado de una persona a una ciudad lejana, aislada de su familia y comunidad, pueden ser contraproducentes, pues comportan el aumento del riesgo frente a un nuevo intento de suicidio[116]. Por ello, recomienda que el proceso de recuperación se articule con la participación de los actores relevantes de la comunidad y la Asociación de Autoridades Indígenas de La Tebas -Amazonas-, en acuerdo con la familia, “así como el acompañamiento coordinado y dialogado de las entidades de salud pertinentes.”[117]. Para finalizar, aseguró que el enfoque intercultural debe permitir la coexistencia de lo tradicional y lo intercultural: “Lo tradicional no impide lo intercultural; pero lo intercultural no debe impedir lo tradicional. Tiene que ser en un contexto en el cual lo tradicional pueda seguir funcionando”[118].

47. Respuesta del Resguardo Indígena Accra. En escrito allegado el 6 de noviembre de 2024, aseguró que para su cultura el suicidio no existe, “desde el vientre de la madre se realizan determinadas curaciones para que el niño o niña nazca sano y pueda crecer en un ambiente de paz, armonía y tranquilidad en su territorio”[119]. En este sentido, el malestar que presentó la menor se debe a una desarmonización causada por la lejanía de su familia y su territorio, su comunidad, su cultura, sus costumbres, dietas y curaciones. Lo anterior, debido a que en la institución educativa accionada no se permite el acercamiento a las prácticas propias de los niños, niñas y jóvenes indígenas, lo cual genera “sensación de soledad, no pertenencia, desorientación y problemas frente a su propia identidad indígena”. Este escenario permite, entonces, que ellos puedan adquirir enfermedades de manejo cultural que al no ser tratadas de manera adecuada “terminan en intentos de quitarse la vida”[120].

48. Respecto al estado de salud de la menor, en el escrito se afirmó que es una niña sana y que en la comunidad nunca presentó síntomas de crisis emocional o algún otro tipo de enfermedad. Asimismo, tampoco ha tenido intentos de quitarse la vida en la comunidad o en su ámbito familiar. Agregaron que, de conformidad con el diagnóstico tradicional, lo ocurrido en la institución educativa fue como consecuencia de que la menor adquirió una enfermedad de manejo cultural, lo cual requería atención pronta por parte del sistema de salud del Resguardo Indígena Accra. Así, según el escrito, estar lejos de la comunidad y la familia le generó a la menor “angustia y tristeza a tal punto que intentó quitarse la vida” [121].

49. Por otra parte, en el escrito se expuso que las enfermedades culturales son padecimientos que la medicina occidental no puede curar de raíz. En este sentido, el conocimiento occidental permite ver algunos síntomas, pero no logra detectar y tratar las verdaderas causas de la enfermedad. Al respecto, se afirmó que para la comunidad indígena los padecimientos físicos y emocionales no se tratan desde la perspectiva individual, sino, por el contrario, se identifican y se manejan a partir de la relación que existe entre la persona con el territorio y la colectividad. Así, el bienestar y la salud se encuentran relacionados con el territorio, las prácticas culturales y la vida comunitaria[122].

50. Aseguraron que, para la medicina occidental, el suicidio está asociado a crisis emocionales que se tratan con terapia y/o medicación, o con la internación en una clínica de salud mental, tal como se pensaba tratar a la menor[123]. Sin embargo, para la comunidad el tratamiento más profundo está relacionado con el arraigo y la relación especial que se tiene con el territorio, pues al ser este -el territorio- el lugar donde se encuentran sus protecciones y lo “cultural”, permite el desarrollo de la identidad como indígenas.

51. Respecto al proceso de la curación de la menor representada, aseguraron que se inició mediante baños y sahumerios con diversas plantas medicinales que son utilizadas para armonizar y curar. Además, realizaron una limpieza del cuerpo con “(…) culturales”[124]. Se relató también que la alimentación es importante en el proceso curativo debido a que, a partir de ella, se respeta la relación con el territorio, por tanto, el tratamiento que recibe la menor cuenta con dietas y el acompañamiento de abuelas sabedoras que dan consejos a las jóvenes. Por tanto, anotaron que a la fecha, la joven se encuentra bien de salud física y emocional, y que su recuperación ha sido notable[125]. Asimismo, expuso que[126]:

“Consideramos que esto no hubiera ocurrido si estuviera en la clínica Monte Sinaí de Esparta. Nos permitimos mencionar que esta experiencia también perjudicó a la menor, al tenerla lejos de su territorio y familia, encerrada y en un ambiente no propicio para ella como indígena, además de la situación de angustia que vivió al ser llevada sin su consentimiento o el de su familia y comunidad, aun ante su insistencia y súplica de ser llevada con nosotros y sus padres.”

52. En consecuencia, afirmaron que la menor está recibiendo el tratamiento adecuado, se encuentra bien física y emocionalmente al lado de su familia y está arropada por su comunidad. Además, se le está administrando un tratamiento tradicional apropiado para su malestar[127]. Finalmente, aseguró que el sistema de salud propio se enfoca en mantener la armonía hombre-naturaleza, de acuerdo con su calendario cultural[128]. La aplicación de este sistema les permite prevenir y curar enfermedades teniendo en cuenta la época en la que se encuentran. A partir de allí, utilizan plantas medicinales caceras y de monte, dietas o restricciones alimentarias, y realizan ejercicios de armonización del mundo y el territorio mediante bailes y rituales tradicionales[129].

53. Audiencia de declaración de parte rendida por David y Antonia. El 17 de octubre de 2024, a través de la plataforma Teams de la Rama Judicial, se llevó a cabo la diligencia de declaración de parte, en la que se escuchó a David y a su hija.

54. David informó que nació en el área no municipalizada de La Tebas -Amazonas-; es docente comunitario de la Escuela del resguardo indígena de Accra desde hace 22 años; vive en unión libre y su núcleo familiar se compone de su compañera permanente y de 5 hijos[130]. En primer lugar, afirmó que la decisión de matricularse en el colegio accionado fue una decisión autónoma de su hija, la cual estuvo fundada en la mejor calidad académica de dicha institución en comparación con las otras instituciones que se encuentran más cercanas al resguardo indígena al que pertenecen[131]. Por ello, a pesar de que tenía la oportunidad de estudiar en un colegio de su comunidad, decidió matricularse en dicha institución educativa[132].

55. Explicó que entre el área del resguardo indígena donde viven y el área no municipalizada de La Tebas -Amazonas- hay 2 horas de distancia. Y que de dicha área no municipalizada hasta el municipio de Atenas se debe hacer un recorrido de 3 días por vía fluvial, cuyo precio es de $150.000 y por vía aérea son 20 minutos de traslado, por un valor de $270.000 el pasaje[133]. Afirmó que, en virtud de la decisión de la menor de estudiar en la Institución Educativa de Atenas, asumió el costo de enviar a su hija vía aérea hacia dicho municipio una semana antes de iniciar clases, y que ella se hospedó en casa de sus compadres, mientras ingresaba al internado[134]. Una vez en el internado, aseveró que era difícil comunicarse con ella debido a que no tenía celular. Sin embargo, en su estancia adquirió uno y, por ello, la comunicación se tornó más fluida entre padre e hija[135].

56. Respecto al primer intento de suicidio, David señaló que se enteró gracias a sus compadres que viven en el municipio de Atenas[136]. Por ello, 2 días después de estar en el hospital se pudo comunicar con el rector de la institución educativa, quien aseguró que la remisión de la menor al centro de salud era en cumplimiento del protocolo que tenía el colegio en estos escenarios. Ante ello, el padre estuvo de acuerdo con enviarla a este centro médico[137]. Aseguró que la causa del primer intento de suicidio estuvo relacionada con un llamado de atención que le hizo el rector, lo cual la alteró[138].

57. En relación con el segundo intento de suicidio, el accionante informó que se enteró gracias a una profesora que estaba pendiente de los estudiantes[139]. Sin embargo, debido a que el tratamiento que le realizaron en el primer centro médico no tuvo resultado alguno, se consideró la posibilidad de enviar a la menor de edad a un centro de mayor complejidad en Esparta[140]. Por ello, aseguró que se comunicó con el rector de la institución educativa para que se abstuvieran de realizar la remisión a ese lugar y, por tanto, lo esperaran, pues él compraría el tiquete de viaje para que la menor de edad se devolviera al resguardo indígena al que pertenecen[141]. Sin embargo, una vez comprado el tiquete de avión para el efecto, se enteró que la menor de edad había sido enviada a Esparta, en contra de lo solicitado[142].

58. En igual sentido, afirmó que se comunicó con la médica tratante del hospital quien estaba encargada de la remisión, para informarle que no estaba de acuerdo con dicha orden y, por tanto, que se abstuvieran de enviar a su hija al centro médico de mayor complejidad[143]. Además de lo anterior, informó que en horas de la mañana, a solicitud del rector, remitió vía WhatsApp al celular de la secretaria de aquel, un documento firmado donde expresamente manifestó que no estaba de acuerdo con la remisión de su hija a Esparta y que, por tanto, se hacía cargo de su estado de salud[144]. En todo caso, debido a que finalmente la menor de edad fue remitida, informó que nuevamente se comunicó con el rector del colegio para reclamarle por el hecho de haber enviado a su hija al Centro Médico de Salud[145].

59. Por otro lado, aseguró que la menor de edad fue víctima de bullying en la Institución Educativa Departamental Internado[146]. Al respecto, aseguró que debido al primer intento de suicidio, algunos compañeros de la institución educativa incurrieron en actos de discriminación al llamarla “loca” y rechazarla por su identidad étnica[147]. Por ello, la excluían de los grupos sociales. Sin embargo, afirmó que la menor de edad nunca expuso dicha situación ante alguna autoridad del colegio accionado[148]. En consecuencia, el padre, a través de llamada telefónica, habló con la profesora encargada del cuidado de los estudiantes sobre estos sucesos, los cuales fueron negados por la docente[149].

60. En torno al estado actual de salud de la menor, David informó que se encuentra recibiendo tratamiento en el resguardo indígena, a partir de plantas y una dieta específica[150]. Como diagnóstico, informó que la menor de edad padecía de lo que ellos llaman Chandul[151]. Por ello, para su tratamiento, es necesario realizar actividades de pintura y llevar a cabo el Baile de Pasaje de Luto, con la finalidad de lograr su curación. En este sentido, a pesar de que están afiliados a una EPS indígena, en la actualidad no están recibiendo ningún tipo de tratamiento de medicina occidental[152].

61. Finalmente, denunció que en la Clínica Centro de Salud la menor de edad fue golpeada, al parecer, por otro paciente[153]. Asimismo, explicó que la comunicación el primer día que llegó a dicho centro era nula, debido a que al realizarse la remisión de manera inmediata, su hija no pudo llevar consigo el celular[154]. Por ello, fue con posterioridad a la medida cautelar dictada por el juez de instancia, que pudo comunicarse con la menor de edad en aquel lugar y bajo las restricciones impuestas por la clínica de salud mental a la que fue remitida[155].

62. Declaración de Antonia. La menor de edad hizo referencia a algunos hechos que previamente fueron relatados por su padre. Respecto a la primera crisis, refirió que se encontraba con una compañera de estudio en horas de la noche, con quien quería salir del establecimiento educativo[156]; sin embargo, el rector la regañó, según ella, de manera desproporcionada, lo cual le generó una inestabilidad emocional[157]. A causa de ello, realizó el primer intento de suicidio[158]. Expuso que, por ese hecho, tuvo miedo de las reacciones que tuvieran sus familiares. No obstante, afirmó que encontró en su padre apoyo emocional[159].

63. En relación con el segundo intento de suicidio, la menor de edad señaló que se dio como consecuencia del rechazo que sufría por parte de sus compañeros de la institución educativa, pues estos la rechazaban porque consideraban que ella podría generarles un riesgo para su seguridad[160]. Finalmente, la menor de edad aseguró que en la actualidad, en virtud de la medicina ancestral del pueblo al que pertenece, se siente con mejor estado de salud[161].

II. Cuestión previa: aplicación del principio de oficiosidad y la configuración de la carencia actual de objeto en el caso concreto

1. Principio de oficiosidad de la acción de tutela

64. Una de las características del trámite de la acción de tutela es que el juez constitucional debe desplegar un ejercicio activo de protección de los derechos fundamentales. Para ello, cuenta con amplias facultades de oficio que le permiten (i) recaudar las pruebas suficientes con el propósito de pronunciarse sobre la realidad de los hechos; (ii) integrar al legítimo contradictor o a la parte legitimada por pasiva para poder tomar una decisión de fondo, (iii) pronunciarse sobre derechos que no fueron invocados por el accionante, tras advertir su vulneración y (iv) adoptar las medidas que estime más efectivas y acordes con la situación. Esta particularidad de la acción de tutela se debe a que este mecanismo está orientado por los principios de informalidad y oficiosidad, lo hace de ella una herramienta al alcance de toda la ciudadanía[162]. Para esta Corte[163]:

“El principio de oficiosidad, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio de informalidad, se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello.”

65. En ejercicio de estas atribuciones conferidas al juez constitucional de acuerdo con el principio de oficiosidad, es razonable que el objeto de la acción de tutela cambie en ciertos casos, pues el juez tiene el deber de determinar qué es lo que cada accionante persigue con el recurso de amparo, con el fin de brindarle la protección más eficaz posible de sus derechos fundamentales. Así, en ese análisis, puede encontrar circunstancias no enunciadas o profundizadas en el escrito de tutela sobre las que se hace necesario su pronunciamiento[164].

66. En el caso concreto, la Corte Constitucional considera necesario adecuar el análisis realizado en sede de instancia con la finalidad de verificar la posibilidad de vulneración de otros derechos fundamentales, particularmente los derechos fundamentales a la salud indígena y a la educación de Antonia, a partir de lo relatado por el accionante en la presentación de la acción de tutela.

67. Al respecto, frente al derecho a la salud de la población indígena, el artículo 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece tres garantías concretas. La primera, relacionada con la garantía que tienen los pueblos indígenas a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud. La segunda, la de acceder, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. Y, la tercera, la garantía que tienen de disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, para lo cual, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para lograr progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo. A partir de este instrumento internacional, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional constata la existencia de la salud de la población indígena como un derecho autónomo que, a pesar de estar relacionado con la identidad cultural o con el derecho a la salud, tiene ámbitos personales y materiales de protección concretos, así como obligaciones específicas de protección por parte del Estado.

68. Respecto al derecho a la salud de la población indígena, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional considera necesario revisar si existió vulneración, debido a que, por una parte, David solicitó que la menor de edad no fuera enviada a la Clínica Centro de Salud ubicada en la ciudad de Esparta, en tanto que en el resguardo indígena al que pertenece se le brindarían todas las atenciones necesarias, desde la medicina tradicional, para el tratamiento de la condición que afecta a la menor de edad; no obstante, dicha solicitud fue negada y, por tanto, la menor de edad fue finalmente enviada al centro de salud mental mencionado. En este sentido, a aun cuando la joven tuvo atención médica, la Sala estudiará si enviarla a un centro de salud mental occidental conlleva, a su vez, una negación del derecho a la salud étnica de la menor de edad representada. En este sentido, se trata de verificar, en el caso concreto, si con la remisión a la Clínica Centro de Salud se afectó el derecho a la salud indígena de la menor de edad, pues no se dio la posibilidad de que la niña fuera atendida por la medicina practicada por las autoridades del resguardo indígena.

69. Por su parte, frente al derecho fundamental a la educación, a pesar de que tanto en el escrito de tutela, como en las pruebas recaudadas en el marco del proceso de revisión, se evidencia que el padre refirió que su hija, debido a la ocurrencia de los actos de intento de suicidio, fue víctima de actos discriminatorios por parte de sus compañeros en el establecimiento educativo, no hubo un pronunciamiento por parte del juez de instancia. Por ello, la Sala considera necesario estudiar el desconocimiento de aquel derecho en el caso concreto.

70. En consecuencia, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional estima necesario aplicar el principio oficiosidad, con la finalidad de estudiar la vulneración de los derechos fundamentales a la salud indígena y a la educación en su faceta de no discriminación, de los que es titular Antonia.

2. Carencia actual de objeto

71. La Corte Constitucional ha sostenido que, en algunos escenarios, las circunstancias que motivaron la solicitud de amparo cambian, lo que genera que la solicitud de amparo pierda su razón de ser como mecanismo inmediato de protección. En estos eventos, el juez no puede proferir una orden dirigida a proteger los derechos fundamentales invocados[165] porque se está ante una carencia actual de objeto. La Corte Constitucional ha identificado tres hipótesis en las que se presenta carencia actual de objeto en los procesos de tutela: (i) daño consumado; (ii) hecho superado y (iii) situación sobreviniente.

72. La figura de daño consumado se presenta cuando se “ha perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación”[166]. Por su parte, el hecho superado ocurre en aquellos eventos en los que la “pretensión contenida en la acción de tutela se satisfizo por completo por un acto voluntario del responsable”[167]. Y la situación sobreviniente comprende “cualquier otra circunstancia que determine que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”[168].

73. En cualquiera de estas circunstancias, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el juez puede emitir un pronunciamiento de fondo o tomar medidas adicionales, “no para resolver el objeto de la tutela -el cual desapareció por sustracción de materia-, pero sí por otras razones que superan el caso concreto”[169]. Este tipo de decisiones se adopta cuando existe un daño consumado y, eventualmente, se acude a ellas cuando se configura un hecho superado o una situación sobreviniente para: (a) avanzar en la comprensión del alcance de un derecho fundamental; (b) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional en los hechos que motivaron la acción de tutela y tomar medidas que prevengan una violación futura; (c) alertar sobre lo reprochable que resultaría su repetición, e incluso so pena de las sanciones pertinentes; (iv) corregir las decisiones de instancia; o, incluso, (v) adelantar un ejercicio de pedagogía constitucional[170].

74. La Corte Constitucional ha estudiado las implicaciones jurídicas para cuando en el curso del proceso de tutela la pretensión del accionante se satisface por el cumplimiento de la orden judicial proferida por el juez de instancia. Al respecto, la jurisprudencia constitucional no ha sido unánime, pues ha tenido dos posturas distintas, en tanto en ocasiones se ha considerado que la satisfacción de las pretensiones del accionante por el cumplimiento de la orden judicial conlleva la configuración de la carencia actual de objeto, y en otras no. Esta Sala, con el fin de no limitar el alcance de la función de revisión de los fallos de tutela (artículo 86 CP), acoge el criterio expuesto en las sentencias T-060 y T-344 de 2019, T-050 de 2023, T-092 de 2024 y T-215 de 2024, en las que se postula que el cumplimiento de la orden del juez constitucional en el marco del asunto de revisión que proteja derechos fundamentales no implica per se la constatación de una carencia actual de objeto por situación sobreviniente[171].