Sentencia T-106/25

DERECHO AL AMBIENTE SANO-Contaminación del territorio y de fuentes de agua por actividad minera con mercurio

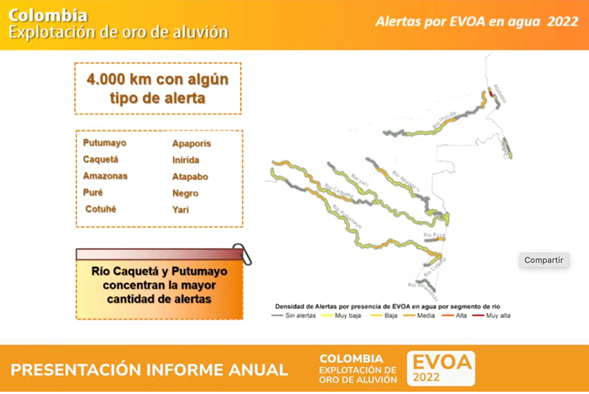

Los estudios que se han realizado en la región específica del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí... muestran niveles alarmantes de contaminación en peces y personas, especialmente en los pueblos indígenas, que encuentran en dichas especies la base de su alimentación; y se sabe que la principal causa de contaminación por mercurio en la Amazonía es la minería de oro y su ingreso a los ecosistemas acuáticos.

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-Garantía de conformación y puesta en funcionamiento de las entidades territoriales indígenas (ETI)

(i) el impacto de la minería y, asociado a ésta, la contaminación por mercurio y la violencia que atenta contra la vida y pervivencia de los pueblos, amenaza y afecta la identidad de la Gente de Afinidad del Yuruparí; y, al tiempo, el derecho al territorio. Esta situación inconstitucional para los pueblos accionantes (ii) se agudiza por la omisión del Estado en garantizar adecuadamente la constitución de las entidades territoriales indígenas, por un lado, por la ausencia de un régimen integral que las regule y, por otro lado, por las barreras institucionales que se mantienen en la concreción del Decreto ley 632 de 2018.

DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Vulneración grave y sistemática, contaminación del agua por mercurio

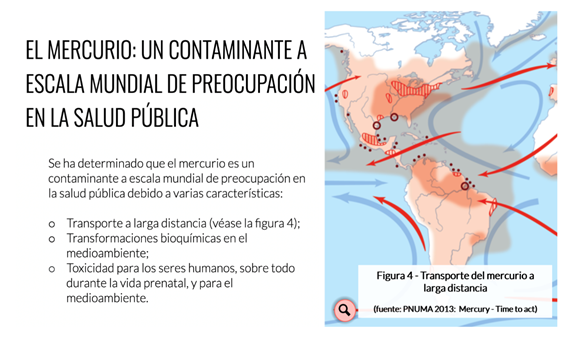

(...) es innegable la presencia de altos niveles de mercurio en el territorio de la Gente con Afinidad al Yuruparí... Esta situación es aún más grave porque el mercurio se transforma en metilmercurio en los ecosistemas acuáticos y este último, al bioacumularse en la cadena trófica, afecta de manera más severa a los grandes depredadores y, por ende, a los seres humanos que se encuentran en la cima de esa cadena.

DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Afectación diferencial de las mujeres por la contaminación con mercurio, dada la relación tradicional con la maternidad, el agua y la agricultura

(...) afecta de manera particular a las mujeres indígenas, quienes, debido a sus roles tradicionales, tienen un contacto frecuente y directo con las fuentes de agua contaminadas. Las actividades cotidianas como la recolección de agua para uso doméstico y el cuidado de los cultivos en las chagras, exponen a las mujeres a un mayor riesgo de intoxicación por mercurio.... también quedó demostrado que la contaminación por mercurio presenta riesgos únicos para las mujeres embarazadas y lactantes. El mercurio puede atravesar la barrera placentaria y afectar el desarrollo neurológico del feto, así como transmitirse a través de la leche materna. Esto no solo pone en peligro la salud de las mujeres, sino que también amenaza el futuro de los pueblos indígenas pues afecta a las generaciones más jóvenes desde antes de su nacimiento... las mujeres desempeñan un papel clave como guardianas del conocimiento tradicional que transmiten a través de la agricultura. La contaminación ambiental y la introducción de nuevas enfermedades afectan la salud física y perturban el delicado equilibrio cultural y espiritual que las mujeres y los tradicionales ayudan a mantener. Es muy importante entender que la salud, en este contexto, no se limita al bienestar de los habitantes humanos, sino que abarca todo el entorno natural y espiritual.

DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Necesidad de articulación entre la medicina tradicional y el sistema general de salud

El sistema de salud tradicional está siendo afectado tanto por la contaminación ambiental, como por la falta de articulación con el sistema general de salud. El Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), que podría servir como puente entre ambos sistemas, se encuentra aún en proceso de construcción e implementación. La Sala entiende que el SISPI es una herramienta fundamental para la garantía del derecho a la salud de los accionantes, pero es una estrategia que servirá en el mediano y largo plazo, pues su puesta en marcha depende de diversos factores que se deben definir en un proceso de diálogo (consulta y concertación) entre los pueblos y las autoridades nacionales, de manera que, actualmente, no constituye una respuesta a la emergencia sanitaria que enfrentan los pueblos del Yuruparí.

DERECHO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Deber de protección de las actividades de subsistencia de los pueblos indígenas

(...) Dada la importancia crítica de los sistemas alimentarios para la soberanía alimentaria, la salud, la cultura, la conservación de la naturaleza y la supervivencia misma de los pueblos indígenas accionantes, es urgente a su protección y fortalecimiento. La erosión de estos sistemas amenaza a los pueblos indígenas accionantes y puede convertirse también en una pérdida irreparable para la humanidad en términos de conocimiento, biodiversidad y modelos sostenibles de producción de alimentos, y a los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a sus territorios ancestrales... La contaminación por mercurio y sus derivados amenaza gravemente estos sistemas alimentarios. Además, no es posible cambiar la dieta de los pueblos accionantes pues ello hace parte de su identidad, de su cultura y de su conocimiento ancestral propio. Por su íntima relación con sus derechos territoriales y a la supervivencia cultural, el Estado tiene el deber de respetar su cosmovisión y estilo de vida tradicional, fortalecer los sistemas de alimentación propios, y proteger las actividades de subsistencia como la caza, la pesca y la recolección.

SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS-Importancia para la seguridad alimentaria, la conservación de la naturaleza y la supervivencia de los pueblos indígenas

Dada la importancia crítica de los sistemas alimentarios para la soberanía alimentaria, la salud, la cultura, la conservación de la naturaleza y la supervivencia misma de los pueblos indígenas accionantes, es urgente a su protección y fortalecimiento. La erosión de estos sistemas amenaza a los pueblos indígenas accionantes y puede convertirse también en una pérdida irreparable para la humanidad en términos de conocimiento, biodiversidad y modelos sostenibles de producción de alimentos, y a los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a sus territorios ancestrales.

SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS-Protección de las chagras

(...) las chagras tienen una importancia especial en la alimentación de las personas con afinidad del Yuruparí, pues son tanto espacios de cultivo, como lugares de transmisión del conocimiento, conservación de la biodiversidad y mantenimiento del equilibrio ecológico. En el funcionamiento de las chagras intervienen hombres y mujeres, pero es manejado predominantemente por estas últimas. No sobra señalar que la protección de las chagras puede redundar también en la protección ambiental, pues estas suponen un uso sostenible de los suelos que permite la generación de alimentos y la recuperación del entorno.

ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHOS FUNDAMENTALES DE COMUNIDADES INDIGENAS-Procedencia

DERECHO A LA SALUD, AL AGUA Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Contenido y alcance en comunidades altamente dependientes de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad, en escenarios de deterioro ambiental

CONSTITUCION DE 1991-Constitución pluriétnica, multicultural y ecológica

DIÁLOGO INTERCULTURAL-Alcance y contenido

DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL INDIGENA-Protección constitucional especial

TERRITORIO INDIGENA-Relevancia constitucional

GESTION AMBIENTAL-Principios e instrumentos consagrados en la Constitución

DIVERSIDAD CULTURAL-Concepto

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO-Jurisprudencia constitucional

DEBIDO PROCESO-Concepto de las formas propias de cada juicio

JUEZ DE TUTELA-Deberes

PROCESOS DIALOGICOS-Contenido

(...) si bien el diálogo es una preocupación e inspiración constante para el Derecho, cuando el espacio judicial incluye la diversidad étnica, las formas del diálogo y del procedimiento deben considerar aspectos como el intercambio en distintos idiomas y lenguas, y el encuentro de formas de ver el mundo. Tener presente el valor que tiene para los pueblos étnicos la oralidad dentro de sus sistemas normativos y adecuar los espacios de la justicia (en términos arquitectónicos y también simbólicos) a la diversidad.

CONSTITUCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SANO-Protección constitucional

DERECHO AL AMBIENTE SANO-Contenido y alcance

DERECHO AL AMBIENTE SANO-Relación con derechos a la salud y a la vida

DERECHOS BIOCULTURALES (BIOCULTURAL RIGHTS)-Concepto y alcance

BIOCULTURALIDAD Y BIODIVERSIDAD-Fundamentos jurídicos y jurisprudenciales para su protección

Colombia tiene la obligación de salvaguardar el vínculo de las comunidades étnicas con sus territorios, organismos biológicos y los conocimientos asociados a su uso, bajo una misma cláusula de protección, que sirva de fundamento de la política pública y la legislación nacional.

DERECHO A LA VIDA DIGNA Y DERECHO AL AGUA-Alcance

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Alcance e interpretación del contenido

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Garantía para el disfrute de otros derechos

El agua es muy importante para los pueblos étnicos, debido a que la conservación de las fuentes hídricas garantiza la supervivencia de muchas culturas indígenas desde una perspectiva biocultural. En el caso de los pueblos amazónicos, el agua es parte constitutiva de la identidad. Se encuentra en el entorno y en las historias de origen. En el pensamiento y en la alimentación. Es árbol y camino (Ver, Libro Verde, o de las aguas y sus afectaciones).

BIODIVERSIDAD-Conservación

PARQUES NACIONALES NATURALES-Definición

RESERVA FORESTAL-Definición

ZONAS DE PÁRAMO-Protección especial

AREAS PROTEGIDAS-Sujetas a protección especial/MEDIO AMBIENTE-Protección de áreas de especial importancia ecológica

(...) las áreas protegidas y de especial importancia ecológica tienen como finalidades: (i) asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; (ii) garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; y (iii) asegurar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS-Garantía

FACULTAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA ACTUAR COMO AUTORIDADES AMBIENTALES DENTRO DE SU AMBITO TERRITORIAL-Contenido y alcance

(...) las autoridades indígenas son autoridades ambientales, de modo que sus decisiones deben ser, en principio, vinculantes. Pero advierte también que –como ocurre con toda autoridad en un Estado constitucional– sus competencias no son absolutas, sino que deben acompasarse con las de otras autoridades y entidades públicas, ser razonables y proporcionales, es decir, respetar los derechos fundamentales.

ACTIVIDAD MINERA-Tensiones constitucionales relacionadas con el impacto ambiental de la minería

El tratamiento constitucional de la minería busca armonizar la tensión entre la potestad del Estado para dirigir la economía, la garantía de distintos derechos fundamentales individuales y colectivos, la constitución ecológica y la libertad de empresa. Esto, pues, por un lado, la iniciativa privada es legítima y debe protegerse, pero no tiene un alcance absoluto y debe cumplir una función social; mientras que, por el otro, la explotación de minerales y recursos naturales no renovables debe respetar el interés general, por la titularidad estatal de dichos bienes y los impactos que tiene en el ambiente y sobre quienes habitan el territorio nacional.

ACTIVIDAD MINERA-Límites

Por la importancia y la magnitud de los efectos de la extracción de recursos naturales no renovables, los particulares gozan de un margen menor de decisión a comparación del que tienen frente a otras actividades económicas. Esto se refleja en (i) la titularidad de los minerales, (ii) las facultades del Estado para fijar las reglas y controlar su explotación, (iii) la necesidad de una autorización previa para poder llevarla a cabo, y (iv) el respeto de los derechos de las comunidades étnicas que puedan ser afectadas directamente por dichas actividades. Además, y, ante todo, el ejercicio de la minería debe armonizarse con el respeto por el ambiente sano.

PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN RELACION CON LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES YACENTES EN SUS TERRITORIOS-Importancia

ACTIVIDAD MINERA-Características

MINERIA ILEGAL Y MINERIA INFORMAL-Diferencias

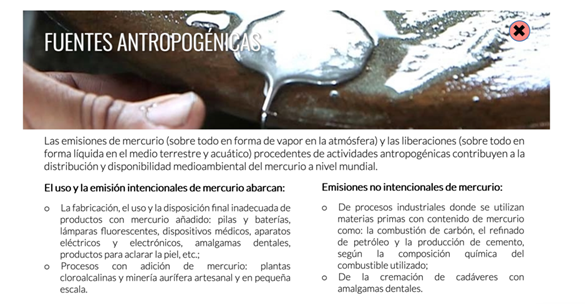

MERCURIO COMO SUSTANCIA TOXICA CONTAMINANTE-Es empleado principalmente en actividades mineras para separar y extraer el oro de las rocas en las que se encuentra gracias a que se alea muy fácilmente con el oro y la plata

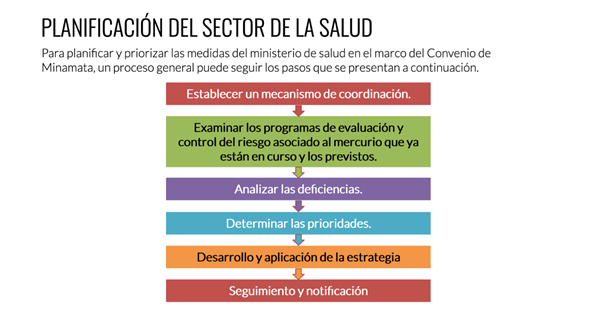

CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO-Contenido

MINERIA-Efectos sobre el agua, el medio ambiente y las poblaciones humanas

SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL-Protección

REGION AMAZONICA-Importancia ecológica especial

La Amazonía cuenta con aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas, alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados de agua en los suelos, la mayor de biodiversidad de flora y fauna del planeta, el número más grande de especies de peces de agua dulce, el 22% del agua dulce existente en el mundo, la mayor cuenca hidrográfica, el sistema de humedales más grande de la tierra, y ecosistemas indispensables para la producción de servicios ambientales como “la remoción de los contaminantes del aire, el mantenimiento de nutrientes por el ciclo del agua, la conservación del hábitat, la generación de suelos, la fijación del carbono por medio de la recaptura de dióxido de carbono, la regulación del clima local y global, y la contemplación del paisaje”.

REGION AMAZONICA-Fenómeno de los ríos voladores

En el bioma Amazónico se produce el fenómeno de “los ríos voladores” o “los ríos del aire”, el cual presta servicios ecosistémicos de alcance regional, continental y global: se trata de flujos masivos de agua en forma de vapor, provenientes del océano Atlántico tropical y cargados de humedad en el bosque amazónico, son transportados por corrientes de viento hacia otras regiones de América Latina que alimentan importantes zonas hídricas, como los Andes orientales. Ahí, las corrientes vaporosas de agua ascienden, se enfrían y condensan, generando precipitaciones sobre el piedemonte andino, las cuales influyen en las corrientes de agua. De ellas se deriva el abastecimiento de las ciudades localizadas a kilómetros de distancia, pero cuya disponibilidad hídrica depende por completo de los procesos hidrológicos de La Amazonía.

PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL-Aplicación

PRINCIPIO DE PREVENCION AMBIENTAL-Aplicación

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE A DESARROLLO ECONOMICO-Empresas deben implementar estándar de debida diligencia

DERECHO DE LAS COMUNIDADES A LA IDENTIDAD ETNICA Y CULTURAL-Instrumentos internacionales

DERECHO DE LAS COMUNIDADES A LA IDENTIDAD ETNICA Y CULTURAL-Jurisprudencia constitucional

DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Reconocimiento constitucional

PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS SOBRE SUS TIERRAS Y TERRITORIOS-Derechos que comprende

(...) el derecho a la propiedad colectiva de los resguardos comprende la propiedad sobre los recursos naturales existentes en el territorio y es condición de supervivencia y preservación de su cultura y valores. En este marco, la Corte ha puntualizado que los territorios de los pueblos indígenas constituyen el ámbito donde la autonomía de las comunidades alcanza su máxima eficacia; donde se desenvuelve su cultura y se definen sus intereses políticos, religiosos, económicos y jurídicos, así como los ámbitos en que se desenvuelve su autonomía para gobernar sus territorios

REPUBLICA UNITARIA, DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Compatibilidad

DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN DISTINTOS NIVELES TERRITORIALES-Aplicación de principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad

ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS-Finalidad

DERECHO AL AUTOGOBIERNO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-Alcance y contenido

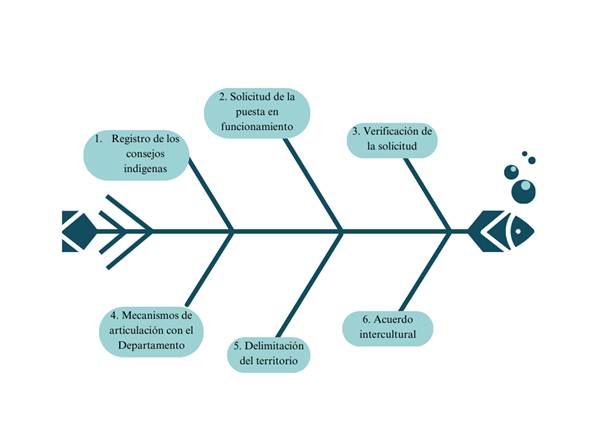

ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS-Alcance y contenido del Decreto 632 de 2018

ACCIÓN DE TUTELA-Presunción de veracidad de los hechos cuando autoridad no rinde informe

TERRITORIO INDIGENA-Concepto y conformación

MACROTERRITORIO INDÍGENA-Concepto

(...) el concepto de macroterritorio involucra una dimensión adicional, que tiene que ver con la coordinación entre distintas autoridades indígenas que, a su vez, representan intereses de diversos pueblos en torno a la gestión territorial... la Sala comienza por admitir la existencia del macroterritorio como territorialidad compleja. Un espacio de gran extensión donde la diversidad biológica, cultural y humana se conjugan y donde, en un proceso organizativo profundo, las autoridades accionantes, representando intereses amplios, en nombre de los pueblos, la naturaleza y el entorno, comparten una visión de pasado y de futuro, sin perjuicio de la autonomía de cada pueblo dentro de su territorio.

DERECHO AL TERRITORIO COLECTIVO-Obligación del Estado de respetar relación de los pueblos con sus territorios

DERECHO A LA AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Protección constitucional

PRINCIPIO DE ENFOQUE DIFERENCIAL-Alcance

DEBIDA DILIGENCIA EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Aplicación en el cumplimiento de sus funciones

DEBIDO PROCESO-Derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas

DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Contenido general

DERECHO A LA SALUD DE COMUNIDADES INDIGENAS-Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI)

El ordenamiento jurídico colombiano ha procurado materializar el principio de interculturalidad en materia de salud con el desarrollo del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), el cual busca articular las prácticas tradicionales con el sistema de salud convencional, respetando la autonomía y la cosmovisión de las comunidades indígenas, mientras se garantiza su acceso a servicios de salud de calidad. El desarrollo e implementación del SISPI se ha llevado a cabo en fases. Este sistema aborda la prestación de servicios de salud, e integra aspectos culturales, espirituales y de autonomía que son fundamentales para la identidad y supervivencia de los pueblos indígenas como sujetos colectivos.

DERECHO A LA SALUD DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDIGENAS-Garantía de accesibilidad, aceptabilidad, calidad y disponibilidad

(...) la garantía efectiva del derecho a la salud para los pueblos indígenas requiere un enfoque holístico que integre los principios de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad con el respeto a su identidad cultural y autonomía. Este enfoque debe reflejarse en políticas públicas, asignación de recursos y adaptación de los servicios de salud para asegurar que los pueblos indígenas, incluyendo las comunidades amazónicas, puedan gozar plenamente de su derecho fundamental a la salud.

DERECHO A LA SALUD Y AL AMBIENTE SANO DE COMUNIDAD INDÍGENA FRENTE A ACTIVIDADES EXTRACTIVAS-Afectación por contacto con el mercurio

(...) la afectación a la salud por el contacto con el mercurio representa un desafío para la salud pública, en general, y pone en jaque los principios de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad del derecho a la salud en contextos indígenas. La contaminación por mercurio, producto principalmente de actividades mineras ilegales, afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, debido a su estrecha relación con el entorno natural y sus prácticas tradicionales de subsistencia. Comprender los efectos del mercurio en la salud es, por tanto, fundamental para garantizar una protección integral del derecho a la salud de estos pueblos, respetando su identidad cultural y autonomía.

SEGURIDAD ALIMENTARIA-Contenido y alcance

DERECHO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Jurisprudencia constitucional

DERECHOS A LA ALIMENTACION ADECUADA Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Sentido y alcance

PROTECCION DEL ECOSISTEMA Y LA SALUD ANTE FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL-Obligaciones del Estado frente a actividades extractivas

DERECHO A LA SALUD, AL AGUA Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CASO DE COMUNIDADES ALTAMENTE DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA BIODIVERSIDAD, EN ESCENARIOS DE DETERIORO AMBIENTAL-Parámetros para evaluar el goce efectivo de los derechos

SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS-Características

(i) Diversidad biocultural: estos sistemas hacen uso de cientos de especies de flora y fauna comestibles y nutritivas, incluyendo cultivos tradicionales, parientes silvestres de cultivos y vida silvestre. Ello proporciona seguridad alimentaria y nutricional durante todo el año y en tiempos de crisis. (ii) Sostenibilidad y resiliencia: han permanecido intactos durante cientos o miles de años, demostrando su sostenibilidad inherente. Su diversidad y conocimiento tradicional asociado los hace altamente resilientes frente a cambios ambientales y climáticos. (iii) Eficiencia y no desperdicio: son eficientes en el uso de recursos, con cero o mínimo desperdicio. Todos los materiales tienden a ser completamente utilizados y reciclados localmente. (iv) Integralidad: van más allá de la simple producción de alimentos, abarcando aspectos culturales, espirituales, medicinales y de gestión territorial. El alimento tiene dimensiones nutricionales, medicinales, espirituales, sociales, culturales y emocionales. (v) Gobernanza colectiva: se basan en sistemas de gobernanza colectiva y derechos consuetudinarios sobre tierras y recursos, promoviendo la distribución equitativa y el bien común. (vi) Conocimiento tradicional: se fundamentan en sistemas de conocimiento tradicional dinámicos y adaptativos, transmitidos oralmente de generación en generación.

ENFOQUE O PERSPECTIVA DE GENERO-Alcance

DERECHO A LA SALUD DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDIGENAS-Enfoque diferenciado

EXHORTO-Congreso de la República

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Tercera de Revisión

SENTENCIA T-106 de 2025

Referencia: expediente T-7.983.171

Acción de tutela presentada por Fabio Valencia Vanegas y otros contra la Presidencia de la República y otros.

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 25 de enero de 2022[1].

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional conoció la acción de tutela presentada por cinco autoridades indígenas organizadas como Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) contra la Presidencia de la República y otros. Solicitaron la protección de sus derechos a la identidad, al territorio, la autodeterminación de los pueblos, la vida, la subsistencia física y cultural, la salud, la soberanía y la seguridad alimentaria, la seguridad personal y colectiva, el agua, el ambiente sano y la identidad e integridad étnica, cultural y social.

La Sala constató el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y fijó como problemas jurídicos, por un lado, determinar (i) si la minería de oro y el uso del mercurio han causado un riesgo para la identidad y la gestión territorial o manejo del mundo que los pueblos indígenas vienen construyendo sobre la región de La Amazonía y, en especial, el macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Y, si es así, si ese riesgo se ha intensificado ante las barreras normativas y administrativas para la conformación de las entidades territoriales indígenas.

Por otro lado, (ii) si los hechos de minería y uso del mercurio denunciados suponen una afectación a las fuentes de agua y el ambiente sano para los pueblos indígenas accionantes y, debido a la importancia ambiental de La Amazonía, para toda la población del país; (iii) si existe una amenaza, riesgo o lesión al derecho a la salud de las personas que componen los pueblos reunidos en las autoridades y consejos indígenas accionantes, así como a la dimensión colectiva del derecho; y (iv) si la contaminación de las fuentes de agua y los peces supone una violación a los derechos fundamentales a la seguridad y soberanía alimentaria de los accionantes.

Así, la Sala encontró que en este caso, como raíz y vértice de la narración de los accionantes, se encuentra la reivindicación de la identidad, el pensamiento o el conocimiento y, en términos generales, la cultura de los Jaguares del Yuruparí, incluida su concepción sobre el manejo de la vida y el territorio, por lo que es necesaria una comprensión integral de los problemas planteados.

En consecuencia, se dividió el estudio en tres categorías, definidas en forma de libros o árboles de estudio: el Libro Azul o el árbol de la vida, sobre la identidad cultural y el territorio; el Libro Verde o de las aguas y sus afectaciones, sobre la minería y el derecho al ambiente sano; y, el Libro Amarillo o de los alimentos y el bienestar, sobre el acceso a la salud y la seguridad alimentaria. Finalmente, se trazó un camino de regreso con conclusiones y remedios en el Libro Raíz.

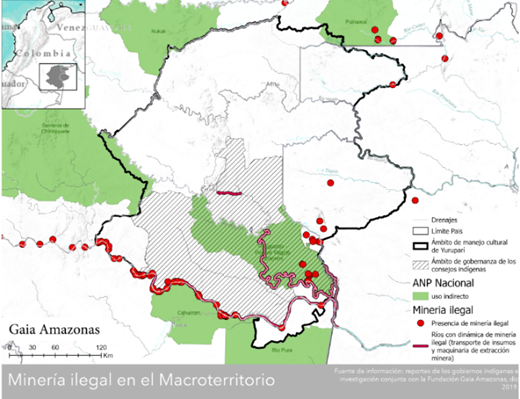

En el Libro Verde, la Sala observó que está plenamente documentada la minería del oro en el macroterritorio, y que, si bien existe una discusión entre los accionantes y las accionadas en torno al concepto de minería legal e ilegal, el uso del mercurio es indiscutible, pues sus huellas están grabadas en los ríos y los cuerpos, de manera que esta dicotomía (legal/ilegal) debería superarse para dar paso a políticas comprensivas del fenómeno, que comiencen por la discusión sobre la planeación ambiental y el uso del suelo en la amazonía, y que integren el conocimiento científico, los estándares de derecho internacional y constitucional y la sabiduría de quienes han mantenido por milenios una relación virtuosa con la selva Amazónica. La Sala concluyó que las fuentes de agua deben reposar y el Estado debe iniciar una estrategia de remediación y conservación ambiental –en la medida más amplia posible– dentro de la región.

En el Libro Azul, la Sala puntualizó que la identidad de los jaguares está amenazada por la contaminación de las fuentes de agua, por el desconocimiento de las autoridades por parte de la institucionalidad no-indígena; y, consideró que el territorio se ve afectado pues las fuentes de agua que lo definen están en peligro. Por lo tanto, avanzó en una línea de remedios que comienza por la puesta en marcha de las entidades territoriales indígenas y el reconocimiento del macroterritorio como iniciativa de protección para la Amazonía. La Sala adoptó otros remedios específicos en materia de preservación y difusión del conocimiento de los jaguares y las gentes de afinidad del Yuruparí, de articulación entre las instituciones indígenas y no indígenas, así como de seguridad para las autoridades accionantes, los pueblos que representan, sus líderes y las personas que hacen parte de las comunidades y pueblos cuyos intereses fueron reivindicados por las autoridades indígenas accionantes.

En el Libro Amarillo, la Sala constató que la principal fuente de proteína de los pueblos accionantes, el pescado de los ríos que atraviesan y enmarcan el macroterritorio se encuentra contaminada por mercurio; que el sistema de salud propio de los jaguares está en riesgo, como están en riesgo sus sabios tradicionales; y que los problemas de acceso al sistema general de salud son muy significativos. Además, constató que no hay ninguna estrategia de articulación entre la salud propia y el sistema general. La Sala reconoció la afectación diferencial a las mujeres, quienes sufren enfermedades como el cáncer de cuello uterino y afecciones de la piel nunca antes vistas en el territorio, y cuyo papel fundamental en las chagras y el sistema alimentario resulta gravemente comprometido por la contaminación. Asimismo, la Corte hizo énfasis en que la seguridad alimentaria de estos pueblos no puede concebirse como mera disponibilidad de alimentos, sino como un sistema integral vinculado a su identidad cultural, donde las prácticas tradicionales de cultivo, pesca y preparación de alimentos conforman un tejido vital para su supervivencia física y cultural.

Al retornar desde las ramas de cada libro a la raíz de la narración, la Sala sostuvo que las afectaciones a la identidad y el territorio se derivan de la contaminación por mercurio, que este fenómeno atenta contra la salud y, en especial, de las mujeres y que las fuentes de agua, peces y personas, actualmente contaminados por este agente externo al territorio y la cultura, ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos. La Corte comprobó el carácter integral de las afectaciones denunciadas por los pueblos y que, entretanto, las autoridades accionadas dan la espalda a la articulación, concertación y coordinación.

En el Libro Raíz la Sala expuso los remedios a adoptar. Estos comienzan con un conjunto de declaraciones, destinadas a propiciar un reconocimiento más amplio de los derechos de los pueblos accionantes y a advertir sobre los graves riesgos que enfrentan; después se incluyen órdenes específicas para asuntos que requieren acción inmediata; y se proponen medidas de control o mitigación del impacto o del daño, que incluyen la creación de planes y programas, su implementación y seguimiento a mediano y largo plazo.

Además, se dictaron ordenes destinadas a crear o fortalecer la concertación, la coordinación y el diálogo entre las autoridades regionales, nacionales, autónomas e indígenas; y, se dispusieron las medidas de carácter lingüístico (adaptación cultural), de seguimiento general y de veeduría, control y eventual sanción. Se definieron tres instancias de diálogo en las que concurrirán los representantes designados por los pueblos y las autoridades públicas con funciones relevantes según los temas analizados, con un coordinador responsable.

Finalmente, el mecanismo de cumplimiento se previó en distintos niveles y con diversos actores: los pueblos accionantes, en su calidad de autoridades indígenas y ambientales; las entidades encargadas del cumplimiento de las órdenes; los órganos de control; y la sociedad civil, a través de voces que serán designadas por los pueblos. Por su parte, se ordenó al juez de primera instancia que abra espacios semestrales para la realización de audiencias de seguimiento, con una perspectiva dialógica.

TABLA DE CONTENIDO

1. La situación general de los pueblos en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí

3. Intervenciones de las accionadas y vinculadas

7. Actuaciones en sede de revisión

8. Trámite de la acción de tutela por el juez de primera instancia

Otras actuaciones de la Sala de Revisión

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

2. Legitimación en la causa por activa

3. Legitimación en la causa por pasiva

3. Apuestas y retos de la justicia dialógica en el caso objeto de estudio

4. Hacia una justicia dialógica, reflexiones en torno al diálogo y el procedimiento constitucional

5. La sesión de diálogo interinstitucional que no se realizó

Libro Verde o de las aguas y sus afectaciones. Ambiente, entorno, territorio y naturaleza

La contaminación por mercurio en el macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí

Primera parte. El diálogo intercultural, interinstitucional y social

1. La palabra escrita de los Jaguares

2. La palabra hablada de los jaguares. Sesión de diálogo intercultural

3. La voz de las autoridades e instituciones no-indígenas

4. La voz de la sociedad y la ciencia

6. Síntesis de propuestas de solución en materia ambiental

Segunda Parte. Marco de protección relevante

1. La relevancia constitucional del ambiente, el equilibrio ecológico y la naturaleza

2. El agua como elemento central para la preservación de la vida humana y la naturaleza

3. Áreas protegidas, áreas de especial importancia ecológica y áreas de reserva forestal

4. El papel de los pueblos indígenas como autoridades ambientales

5. Minería y ambiente desde el punto de vista constitucional

6. La minería de oro y el uso del mercurio

Tercera parte. Análisis de amenazas y violación de derechos en el caso concreto

1. Criterios de interpretación de los hechos y análisis de la prueba

2. El Bioma Amazónico como conjunto ecosistémico de especial protección constitucional

3. Las fuentes de agua vuelan muy lejos para propiciar la vida

4. La minería de oro en la Amazonía colombiana: miradas opuestas

5. Remedios (estrategias de limpieza y conservación)

Libro Azul o del árbol de la vida

El árbol de la vida, identidad y territorio

Primera Parte. El diálogo social, intercultural e interinstitucional

1. La palabra escrita de los jaguares. Defensa de la identidad y el territorio según la tutela

2. La palabra hablada. Sesión de diálogo intercultural

3. La voz de las autoridades no-indígenas (nacionales, departamentales y autónomas)

4. De nuevo la voz de los Jaguares. Reacción a las respuestas recibidas

5. La voz de amigos del proceso (amicus curiae) y expertos

Segunda Parte. Marco de protección relevante

1. La identidad étnica. Derecho fundamental, condición de interlocución, raíz de otros derechos

2. El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios

3. Aspectos esenciales de la organización estatal adoptada por la Constitución Política de 1991

4. Las entidades territoriales indígenas

5. Formas de gobiernos y organizativas de los pueblos indígenas representados por las accionantes

6. El estado normativo sobre la conformación de las entidades territoriales indígenas (ETI)

Tercera Parte. Análisis de amenazas y violación de derechos en el caso concreto

1. Criterios de interpretación de los hechos y análisis de la prueba

2. La identidad de los pueblos del macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí está amenazada

3. El lazo de la identidad y el territorio

4. La Constitución o conformación de las entidades territoriales indígenas -ETI

5. Hacia la eficacia del proceso organizativo de la Gente con Afinidad de Yuruparí

6. Remedios y medidas de protección

Libro Amarillo o de los alimentos y el bienestar

(afectaciones a la salud y seguridad alimentaria)

El diálogo social, intercultural e interinstitucional

1. La palabra escrita de los Jaguares (acción de tutela)

2. La palabra hablada de los Jaguares (sesión de diálogo intercultural)

3. La voz de las autoridades e instituciones no-indígenas

4. La voz de expertos y amigos del proceso (amicus curiae)

5. De nuevo la voz de los jaguares

Segunda Parte. Marco de protección relevante

1. El derecho humano a la salud

2. El derecho a la salud y los pueblos indígenas

4. El mercurio y la salud humana

5. Sobre la seguridad alimentaria. Énfasis en sistemas alimentarios de los pueblos indígenas

6. Consideraciones sobre los sistemas alimentarios indígenas

Tercera Parte. Situación de amenazas y violación de derechos en el caso concreto

1. Criterios de interpretación de los hechos y análisis de la prueba

3. Afectación diferencial a mujeres y a los niños y niñas

1. Hee Yaia Keti Oka o el pensamiento de los jaguares del Yuruparí

I. ANTECEDENTES

1. La acción de tutela de la referencia fue presentada por la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití, Amazonas (Acima), la Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Bajo Apaporis, Amazonas y Vaupés (Aciya), la Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis, Vaupés (Aciyava), la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná, Vaupés (Acaipi) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona del Río Tiquié, Vaupés (Aatizot).

2. Se trata de cinco autoridades territoriales indígenas que estaban organizadas al momento de presentar la tutela como Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) en los términos del Decreto 1088 de 1993[2]. Hoy en día, en un proceso organizativo y de definición de formas de gobierno propio, algunas se han constituido como consejos de asociaciones indígenas, mientras otras conservan la calidad de AATI. Con el fin de cobijar ambas figuras, la Sala se referirá a las accionantes como los consejos o autoridades indígenas accionantes.

3. La acción se dirigió contra el Presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Nacional de Salud, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Tierras, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, y las gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Vaupés y Guainía.

4. Los consejos o autoridades indígenas accionantes solicitan la protección de sus derechos a la identidad, al territorio, la autodeterminación de los pueblos, la vida, la subsistencia física y cultural, la salud, la soberanía y la seguridad alimentaria, la seguridad personal y colectiva, el agua, el ambiente sano y la identidad e integridad étnica, cultural y social. A continuación, se presentan los fundamentos fácticos y jurídicos de su demanda.

1. La situación general de los pueblos en el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí[3]

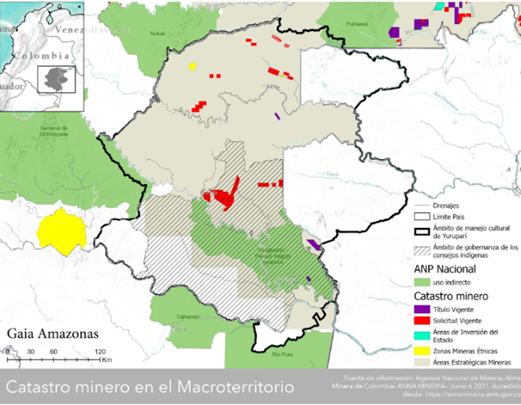

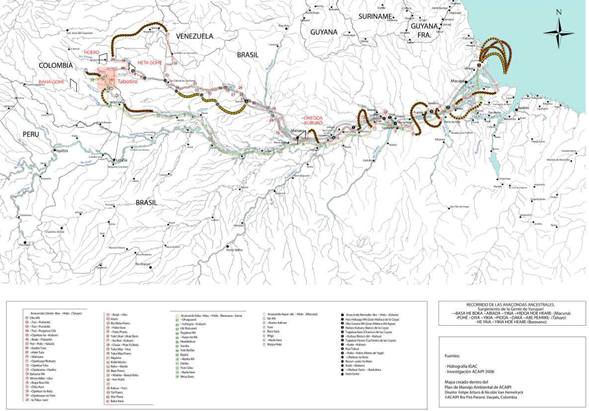

5. El espacio geográfico y cultural conocido como el macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí conecta seis millones de hectáreas que se encuentran protegidas por tres resguardos, tres parques nacionales naturales y áreas de reserva forestal. Las autoridades y consejos indígenas accionantes agrupan distintas comunidades de un amplio número de pueblos indígenas que comprenden tres familias lingüísticas y se ubican entre las cuencas hidrográficas de los ríos Vaupés, Caquetá, Apaporis, Mirití-Paraná, Pirá-Paraná y Tiquié, en el noroeste amazónico. Estas conforman el núcleo del Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí o de la Gente de Afinidad de Yuruparí.

6. El macroterritorio funciona como un espacio de manejo ambiental y organización social y política, en el cual se organiza la jurisdicción ancestral de cada pueblo y se distribuyen rituales y responsabilidades comunitarias de forma complementaria e interdependiente. Los pueblos del macroterritorio han conservado sus prácticas, fundamentos, principios culturales y herramientas dirigidas a la conservación, uso y manejo del ambiente, y al fortalecimiento y construcción del Estado diverso y pluricultural.

7. La importancia del conocimiento tradicional para el manejo del territorio –Hee Yaia Keti Oka, o el pensamiento de los jaguares del Yuruparí–, ha sido reconocida por diversas instancias e instituciones nacionales e internacionales.

8. Mediante la Resolución 1690 de 2010[4], el Ministerio de Cultura lo incluyó en la lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. Asimismo, en el marco de la Sexta Sesión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco), se incorporó en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad, con fundamento en el respeto por la diversidad cultural y el diálogo sobre los conocimientos y prácticas tradicionales indígenas.

9. Dicho conocimiento constituyó la base biocultural que llevó a que en 2009 se declarara el territorio como área protegida por la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales, conformándose el “Resguardo-Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis” (Resolución No. 2079 de 2009)[5]. Además, en 2014 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregó el Premio Ecuatorial a la asociación ACIYA por la mejor iniciativa local de conservación, basada en el conocimiento propio para la gestión territorial.

10. Los consejos y autoridades accionantes señalan que la Resolución 2079 de 2009 y el Régimen Especial de Manejo del Resguardo-Parque Nacional Natural establecen que la administración del área protegida debe desarrollarse con base en los principios culturales de los pueblos indígenas que lo habitan. Estos se encuentran en proceso de transición a entidades territoriales indígenas de acuerdo con el Decreto ley 632 de 2018, para áreas no municipalizadas en el Amazonas, Vaupés y Guainía, y han asumido un ejercicio autónomo de sus instrumentos propios de gestión territorial.

11. Para los accionantes, los pueblos indígenas de la Amazonía y su patrimonio biocultural han sido gravemente afectados por la explotación aurífera desarrollada por particulares en olas sucesivas desde 1989, al punto de estar en riesgo de etnocidio. Las dinámicas de esta actividad y el uso del mercurio los han llevado a una situación crítica, que se ha caracterizado por la pasividad estatal y la permisividad frente a la minería y los procesos de formalización, en contra de las decisiones derivadas de la autodeterminación y autogobierno de los pueblos. Por lo tanto, consideran que el Estado ha incumplido la obligación de garantizar su supervivencia física y cultural.

12. Señalan que el mercurio utilizado en la extracción del oro se vierte en especial en los ríos Caquetá y Apaporis y contamina el pescado, que es la fuente principal de proteína en su dieta. De acuerdo con un estudio de Parques Nacionales Naturales, la Universidad de Cartagena, Moore Foundation y el Ministerio de Ambiente, dicha sustancia se encuentra en concentraciones alarmantes en el cuerpo de las comunidades que habitan el macroterritorio. Los estudios concluyen que existe una relación entre el consumo de pescado y el mercurio en los cuerpos y han advertido que esta sustancia impacta las funciones neurológicas, sensoriales y reproductivas de los seres humanos.

13. También denuncian nexos entre la actividad minera y las acciones de grupos armados al margen de la ley, tales como cobro de vacunas, desplazamiento forzado, homicidios y desapariciones; así como afectaciones profundas a su identidad cultural. A su juicio, las dinámicas relacionadas con la explotación aurífera fomentan patrones de consumo de alcohol, y se relacionan con la aparición del trabajo sexual y la violencia, al margen de las tradiciones y conocimientos de la comunidad. El trueque, mecanismo específico del sistema económico propio, ha dejado de ser una práctica importante y la ausencia de dinero se identifica con debilidad.

14. Los accionantes afirman que los pueblos que representan no permiten actividades mineras en el macroterritorio, porque los minerales son un elemento de curación y no un recurso a explotar. Añaden que los instrumentos de política pública y de desarrollo no prevén una vocación minera para estos territorios, y que existe una decisión de las autoridades tradicionales y políticas indígenas en contra de la actividad. Hacen énfasis en que es necesario preservar la matriz boscosa, que aún se encuentra en buen estado; y en que existen unos instrumentos de protección como los resguardos, las reservas forestales y los parques nacionales naturales.

15. Las autoridades indígenas accionantes, algunas autoridades públicas no-indígenas, e incluso particulares, han adelantado diversas actuaciones con el fin de preservar la Amazonía y el macroterritorio frente a la minería del oro y al uso del mercurio, incluyendo vías judiciales[6], como se expone a continuación.

17. En varios informes, las autoridades documentaron (i) el ingreso de embarcaciones, dragas y tripulación de origen brasileño, peruano y venezolano, dedicadas a la explotación de oro; (ii) la presencia de grupos guerrilleros y la ausencia de autoridades públicas en la zona, con aumento de la violencia y la delincuencia; (iii) la exploración y explotación ilegal de oro en territorios indígenas y en los parques nacionales naturales de Cahuinarí, Chiribiquete y Río Puré, así como en la reserva Puinawai; (iv) los impactos ambientales, como la contaminación, sedimentación y deforestación por el uso de mercurio en la extracción; y (v) los impactos sociales de la actividad minera en la cotidianidad de los pueblos, las prácticas culturales, la salud y las dinámicas familiares.

18. Corpoamazonía anunció que, para ese entonces, no había otorgado licencias de exploración o explotación de oro en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas.

19. Para el 2004, la Comisión Interinstitucional para la Verificación de las Actividades de Extracción Ilegal de Recursos Naturales Mineros[7] profirió un informe que dio cuenta de la expansión territorial de la actividad minera sobre el río Caquetá (La Pedrera y Puerto Santander), el río Putumayo (La Chorrera, el Encanto, Puerto Arica y Tarapacá), las áreas de manejo ambiental (Cahuinarí, Río Puré y Amacayacu), las zonas de reserva forestal de la Amazonía y los territorios indígenas, entre los que destacan los que habitan los consejos accionantes en el presente trámite.

20. En 2005, un ciudadano[8] presentó una acción popular[9] contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales y Corpoamazonía por las actividades de explotación de oro de aluvión al interior de los parques nacionales naturales Amacayacu, Cahuinarí, Serranía del Chiribiquete y Puré, y la reserva natural Puinawai. El accionante solicitó la adopción de medidas para la prohibición de cualquier tipo de explotación minera en estas zonas, y para la prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños causados.

21. El Juzgado Administrativo del Circuito de Leticia falló a su favor el 4 de octubre de 2007[10]: declaró ilegal la minería realizada en el territorio amazónico y concluyó que las acciones adelantadas por las autoridades competentes para su erradicación no alcanzaron los resultados deseados, entre otras cosas, por las dinámicas del conflicto armado. Además, indicó que los departamentos de Amazonas y Guainía no cumplieron con sus deberes de vigilancia y control. El juzgado ordenó la creación de un comité para la verificación del cumplimiento de las órdenes que, según denuncian los accionantes, no se reunió ni una sola vez hasta 5 años después, en 2012[11].

22. Para el 2013, Corpoamazonía remitió un oficio a la Defensoría del Pueblo en el que afirmó que se evidenciaba la presencia de dragas y balsas en los ríos Caquetá y Putumayo, dedicadas a la explotación minera desde el año 2010. La Gobernación del Amazonas puso de presente ante autoridades del orden nacional, como la Presidencia de la República, los efectos nocivos de la minería ilegal dentro del Departamento.

23. Entre 2014 y 2015, Parques Nacionales Naturales analizó muestras de sedimentos, peces, agua, plantas y pelo, y encontró grandes concentraciones de mercurio en los pueblos indígenas del río Caquetá, que oscilaban entre 15.4 y 19.7 partes por millón; unos valores extremadamente altos, al compararse con los estándares internacionales para la protección de la salud humana. También identificó impactos neurológicos, sensoriales y reproductivos negativos en la población. Estos resultados condujeron a la toma de muestras en los territorios de las asociaciones PANI-PNN Cahuinarí, CIMTAR-PNN Amacayacu, ACIYA y ACIYAVA”, y a la publicación que efectúo Parques Nacionales Naturales en 2018[12].

24. En 2015 también se construyeron iniciativas de política pública para enfrentar los hechos denunciados en la demanda, como la “Estrategia para el conocimiento y atención de los impactos generados por la minería en el departamento del Amazonas”, el “Contrato Plan Verde” y la “Estrategia para la prevención, control y manejo de las actividades mineras que inciden en la salud pública de la población del departamento del Amazonas y en la conservación y uso sostenible del territorio”. Sin embargo, los accionantes alegan que dichos proyectos no fueron implementados.

25. Las autoridades accionantes también resaltaron la existencia de un proceso penal por el delito de explotación ilícita de oro, que era adelantado por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Leticia[13]. Señalaron que en abril de 2015, en el marco de las actuaciones de dicho proceso, el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial identificó la existencia de daños derivados del uso de mercurio en el agua, el suelo, la cadena trófica, la flora y la fauna del río Caquetá. Destacaron que la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación estaban a cargo de la investigación desde 2012, y tenían conocimiento sobre la operación ilícita de dragas, balsas y combustible en el territorio, y sobre la magnitud de los daños y las cantidades de oro extraídas.

26. Durante 2015, según relatan los accionantes, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de tutela[14] para la protección de la comunidad indígena de la asociación PANI[15], que no hace parte de las entidades accionantes. Indican que tuvo un trámite accidentado, por demoras relacionadas con discusiones sobre la competencia territorial de los jueces, y un resultado negativo, al haberse centrado en la falta de legitimación por activa de la Defensoría del Pueblo para reclamar el amparo.

27. En 2016, ACIMA[16], AIPEA[17] y la Unidad de Restitución de Tierras presentaron una solicitud de medida cautelar[18] contra la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de buscar la protección legal del territorio ancestral sin formalizar, el cual continuaba afectado por las actividades mineras y los actores armados[19]. Alegaron que durante marzo se vendieron 200 hectáreas de su resguardo, y que los ocupantes buscaban realizar un proyecto de explotación minera.

28. El 14 de marzo de 2017, el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca concedió aquella solicitud, y decretó las siguientes medidas cautelares: (i) exigir a la Unidad Nacional de Protección y a la Defensoría del Pueblo la formulación y ejecución de un plan para la protección del territorio, la vida, las personas y las autoridades indígenas; (ii) ordenar a la Fiscalía General de la Nación que adelantara las indagaciones correspondientes por el delito de explotación ilícita de oro en el territorio; (iii) ordenar al Ministerio de Ambiente y a Corpoamazonía que iniciara las investigaciones y los procesos sancionatorios ambientales pertinentes; y (iv) ordenar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a Corpoamazonía que suspendiera el estudio y trámite de cualquier solicitud de licenciamiento para la explotación minera en el territorio hasta que la Agencia Nacional de Tierras culminara el proceso de ampliación del resguardo de las autoridades ACIMA y AIPEA. El Juzgado expidió varios autos de seguimiento. El último que se aportó al expediente es de enero de 2020.

29. Para 2017, el Comité de Lucha Contra la Minería, creado a raíz de la decisión del Juzgado Administrativo de Leticia en el marco de la acción popular presentada en el 2005, se había reunido en dos oportunidades para informar sobre el cumplimiento de la sentencia, socializar decretos y resoluciones de los ministerios y coordinar mesas de trabajo. Sin embargo, los consejos accionantes resaltan que la instancia ha sido insuficiente para responder las graves afectaciones.

30. En 2018, los consejos indígenas del núcleo del macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí presentaron una intervención en el proceso de la Sentencia STC4360-2018 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia[20]. Solicitaron el reconocimiento de sus competencias como autoridades ambientales para lograr la gobernanza local y estatal en la Amazonía, y que fueran reconocidos como parte del acuerdo para la protección de los derechos de las generaciones futuras que solicitaron los accionantes.

31. En aquel proceso, la Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela presentada por varios ciudadanos contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, y las gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés por el incremento de la deforestación en la Amazonía y decidió declarar a la región como titular de derechos.

32. En paralelo, los consejos y autoridades indígenas accionantes buscaron apoyo en la sociedad civil y en organizaciones internacionales. Con la Fundación Gaia Amazonas adelantaron actividades de intercambio de experiencias entre autoridades tradicionales indígenas y consejos comunitarios del Chocó para “identificar estrategias de conocimiento y atención integral de los impactos generados por la minería en territorios de alta sensibilidad ambiental y cultural”. En este trabajo las autoridades tradicionales indígenas conocieron los impactos sociales, culturales y ambientales de la actividad minera en el territorio de los Consejos Comunitarios de Río Quito, Paimadó y Villa Conto, por lo que reforzaron su preocupación en torno al desarrollo de actividades mineras en sus propios territorios.

33. De otra parte, las accionantes pusieron en conocimiento del Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia las amenazas a la vida, la salud y al territorio derivadas de la actividad minera. Le solicitaron que adoptara acciones tendientes a visibilizar la problemática, e instara a las instituciones estatales competentes a erradicar la minería del macroterritorio por el peligro que genera contra la vida, salud y territorio de los pueblos, y para proteger el patrimonio cultural y natural de la nación.

34. Los accionantes también resaltan que, en un informe de 2009, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identificó vulneraciones al derecho a la salud de los pueblos por la actividad minera, incluidos problemas neurológicos, sensoriales y reproductivos en poblaciones del departamento del Amazonas[21].

35. Así mismo, destacan el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía” de 2019[22]. Allí también se ponen de presente los graves problemas que afectan la supervivencia física, cultural y el ambiente de los pueblos indígenas y tribales, entre los que resalta la extracción minera legal o ilegal, que causa deforestación, variaciones en los patrones de asentamiento poblacional, presencia de residuos en la superficie y contaminación en los ríos y aguas subterráneas.

36. Dicho informe identifica a Colombia como uno de los países con mayor contaminación por mercurio en los peces, lo cual podría conllevar malformaciones y enfermedades. Destaca la necesidad de políticas, normas y fiscalización para la prevención, mitigación de impactos, participación de la comunidad y acceso a la justicia cuando se produzcan violaciones de derechos.

37. Las autoridades indígenas accionantes afirman que la situación descrita afecta el territorio y la naturaleza, el entorno y la salud, el agua y la seguridad alimentaria. Añaden que las decisiones adoptadas hasta el momento no han representado un cambio ni han abordado de manera directa el problema de la minería y la contaminación del mercurio. También plantean que las autoridades no indígenas no asumen un diálogo y articulación con las autoridades étnicas y, además, desconocen sus decisiones como autoridades ambientales.

2. Pretensiones

38. Con base en los hechos descritos, las autoridades indígenas accionantes solicitaron que el juez de tutela declarara que las demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, en relación con la expansión y falta de control de la minería ilegal en sus territorios; y que el núcleo del macroterritorio de la Gente de Afinidad del Yuruparí, como sistema de gobernanza y gobierno propio, fue afectado gravemente como consecuencia de las acciones y omisiones de las entidades accionadas, y que esto pone en riesgo su pervivencia física, cultural y espiritual. Piden que se les ordene que reconozcan al macroterritorio como un espacio de importancia biocultural, y que tomen acciones inmediatas, efectivas, integrales y concertadas.

39. Las accionantes pretenden el diseño y puesta en marcha de planes integrales para (i) la prevención y erradicación de actividades mineras criminales en el macroterritorio[23]; (ii) el fortalecimiento del conocimiento y de las prácticas ancestrales, de las autoridades tradicionales y de protección de sitios sagrados[24]; (iii) la atención en salud con un enfoque intercultural[25]; (iv) la descontaminación y restauración ecológica y cultural de los ríos que hacen parte del macroterritorio[26]; (v) el fortalecimiento de los sistemas alimentarios indígenas[27]; y (vi) la coordinación binacional entre Colombia y Brasil sobre el libre paso en fronteras y ejercicio de la soberanía[28]. Solicitaron la realización de estudios toxicológicos, epidemiológicos y socioculturales sobre los impactos del mercurio en las comunidades y ecosistemas, por una instancia interdisciplinaria y a partir del diálogo intercultural[29].

40. Las autoridades accionantes también pidieron la implementación inmediata y efectiva del Decreto ley 632 de 2018 en el macroterritorio[30]; la revisión y depuración de las solicitudes de títulos mineros en el núcleo del macroterritorio[31]; la realización de los procedimientos administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos en los territorios indígenas de ocupación y uso tradicional sin formalizar hasta la fecha[32]; la disposición en los planes de ordenamiento departamental de acciones y recursos para contrarrestar los impactos de la actividad minera en el macroterritorio, y su concertación con las autoridades indígenas[33]; y el pleno reconocimiento y apoyo a la implementación de los planes de vida e instrumentos de planeación, gestión y ordenamiento territorial de las autoridades del núcleo del macroterritorio[34]. Para el cumplimiento de las órdenes, solicitaron la conformación de una instancia especial de coordinación interadministrativa donde se definan todas las medidas y acciones requeridas[35], y de una instancia especial de monitoreo y una comisión de veedores[36] para su seguimiento.

41. Dado el volumen de afectaciones denunciadas, autoridades accionadas e intervenciones de la sociedad civil allegadas al trámite, la Sala adoptará una metodología especial para el estudio de la tutela. Organizará el estudio en tres grandes categorías, y en cada una de ellas traerá las voces relevantes escuchadas o incorporadas al proceso. Por esta razón, en este acápite continuará, de manera directa, con la síntesis de las decisiones judiciales de instancia.

3. Intervenciones de las accionadas y vinculadas

42. Debido a la complejidad de la acción de tutela, que involucra diversos problemas jurídicos y dieciocho pretensiones, la Sala dividirá la exposición en tres grandes ejes, (i) las afectaciones ambientales y su relación con la minería de oro que incluye el uso del mercurio, (ii) las eventuales lesiones a la identidad y los territorios de las autoridades indígenas accionantes y (iii) la seguridad alimentaria y la salud. En cada una de estas secciones se expondrá con detalle la posición de las accionadas.

43. Sin embargo, en este punto de la narración es necesario indicar que, con la salvedad de Parques Nacionales Naturales, que advirtió sobre la contaminación por mercurio en los pueblos accionantes, la posición de las accionadas, incluido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Minería, consistió en solicitar su desvinculación por considerar que sus funciones tienen que ver con la minería legal y no con la ilegal. A su turno, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública centraron sus intervenciones en señalar que están luchando contra la minería ilegal y su alianza con grupos criminales en toda la Amazonía y, desde esa línea de pensamiento, informaron sobre sus logros en materia de incautación y destrucción de maquinaria, al igual que las limitaciones técnicas y operativas para llegar a los territorios.

44. Algunas autoridades, en fin, plantearon que la acción de tutela debería declararse improcedente porque se refiere a la protección de derechos e intereses colectivos, o debido a que ya la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y es en ese marco donde puede discutirse la situación planteada por las accionantes.

4. Primera instancia

45. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente el amparo en la Sentencia del 31 de enero de 2020, al considerar que no se cumplía el requisito de subsidiariedad[37]. Concluyó que las autoridades indígenas accionantes buscaban la protección de derechos colectivos, cuyo mecanismo de defensa es la acción popular, y que, de acuerdo con la Sentencia T-341 de 2016, no demostraron su falta de idoneidad para la protección efectiva de los derechos fundamentales con los que tienen conexidad.

5. Impugnación

47. Las autoridades indígenas accionantes impugnaron la decisión de primera instancia el 10 de febrero de 2020[38]. Argumentaron que el precedente citado por el Tribunal –la Sentencia T-341 de 2016– no era aplicable al caso concreto, porque sus supuestos de hecho no eran análogos a los que planteaban en su demanda. Aclararon que no solicitaban el amparo de los derechos colectivos mencionados en el artículo 6.3 del Decreto 2591 de 1991 –como la moralidad pública, el ambiente o la salubridad–, sino de derechos fundamentales colectivos de las comunidades étnicas, frente a los que la Corte Constitucional había defendido y reiterado la idoneidad de la acción de tutela para su protección[39]. Por lo tanto, no se les podía exigir que agotaran el incidente de desacato frente a la decisión proferida en 2007 por el Juzgado Único Administrativo de Leticia, que involucraba un objeto, causa y partes distintas.

48. Las autoridades indígenas también alegaron que el Tribunal Superior de Bogotá no hizo una valoración adecuada de las diferentes intervenciones presentadas por las accionadas, sino que se limitó a resumirlas, y no se esforzó en reunir el material probatorio suficiente para determinar la eficacia, eficiencia y suficiencia de las actuaciones del Estado frente a la grave contaminación de mercurio que afectaba a los habitantes del macroterritorio de la Gente de afinidad del Yuruparí. En su criterio, esto desconocía los principios constitucionales de realización y efectividad de los derechos, e impedía una protección material de los accionantes y La Amazonía como sujeto especial de derechos.

49. Los accionantes manifestaron que la decisión del Tribunal les denegaba el acceso a la justicia y reforzaba lo que consideraron un estado de cosas inconstitucional relacionado con el grave estado de contaminación de los territorios amazónicos. A su juicio, esto se apreciaba en las respuestas de las accionadas, que se limitaron a indicar que no tenían competencia para adoptar medidas para garantizar sus derechos, y estaban incumpliendo sus deberes constitucionales. Consideraron que el fallo de primera instancia dejaba en evidencia la incapacidad del aparato estatal para identificar y corregir la afectación a los derechos de los accionantes, el macroterritorio y la Amazonía.

6. Segunda instancia

50. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia en la Sentencia del 17 de marzo de 2020[40], al considerar que las autoridades indígenas accionantes no habían agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, por lo que no estaban habilitadas para presentar una acción de tutela.

51. A su juicio, los tutelantes contaban con diversas acciones constitucionales y ordinarias en curso, en las que se estaban adoptando medidas para combatir la minería ilegal en la región objeto del proceso: (i) la acción popular fallada en 2007 por el Juzgado Administrativo Único de Leticia, en la que se dictaron ordenes con dicho propósito[41]; (ii) la medida cautelar conferida en 2017 por el Juzgado Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras para la protección de su territorio ancestral; (iii) distintas actuaciones penales, en las que podían promover acciones de restablecimiento de derechos, medidas preventivas y de protección de víctimas; y (iv) acciones concretas de las Fuerzas Armadas colombianas para la conservación del ambiente y fortalecer la seguridad en la zona de interés.

52. La Corte Suprema de Justicia instó “de manera general” a las accionadas para que fortalecieran las medidas para combatir la minería ilegal, maximizaran los controles, rindieran informes periódicos, y establecieran una comunicación continua con las comunidades indígenas para que conocieran las gestiones adelantadas a favor de sus derechos.

7. Actuaciones en sede de revisión

53. Mediante el Auto del 29 de enero de 2021, la Sala de Selección de Tutelas Número Uno, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, seleccionó el expediente T-7.983.171 para revisión[42]. El proceso fue remitido al despacho de la magistrada ponente el 12 de febrero de 2021.

54. Sin embargo, a raíz de una solicitud presentada por el Ministerio de Minas y Energía el 9 de julio de 2021[43], en el Auto 1133 del 3 de diciembre de 2021 la Corte declaró la nulidad de lo actuado, dejando a salvo el material probatorio recaudado[44].

8. Trámite de la acción de tutela por el juez de primera instancia

55. Tras la nulidad decretada por Auto 1133 de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá avocó conocimiento del caso el 14 de enero de 2022, y corrió traslado a las accionadas para que se pronunciaran sobre lo solicitado[45]. El Tribunal declaró improcedente el amparo en la Sentencia del 25 de enero de 2022[46] con base en los mismos argumentos de la decisión original (ver párrafos 45 y 46 supra), en especial por el incumplimiento del principio de subsidiariedad[47].

56. Esta decisión no fue impugnada.

Otras actuaciones de la Sala de Revisión

57. La Sala consideró necesario decretar pruebas para contar con elementos de juicio necesarios y suficientes para estudiar el caso en diferentes momentos procesales. Por tal razón, expidió el Auto del 29 de abril de 2021, en el que requirió información a distintas autoridades e invitó a varias organizaciones a participar en calidad de amicus curiae (amigos del proceso) para comprender aspectos no abordados en las decisiones de instancia, y obtener información sobre las actuaciones realizadas por las accionadas para enfrentar los hechos denunciados en la tutela.

58. De otra parte, en el marco de la diversidad cultural y pluralidad de sistemas jurídicos reconocidos en la Constitución, la Sala les solicitó a las autoridades y Consejos Indígenas accionantes la iniciación de un diálogo, que condujo a una sesión presencial entre los magistrados y las autoridades indígenas accionantes el 2 de diciembre de 2022. La audiencia fue pública y las conclusiones contenidas en acta fueron trasladadas a las accionadas, con el fin de conocer su posición en torno a los hechos.

59. A través del Auto del 7 de octubre de 2022, la Sala requirió a la Gobernación del Amazonas, a la Gobernación del Guainía, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que remitieran el informe solicitado en el Auto del 29 de abril de 2021. A través de autos posteriores[48] se pidió información adicional a las accionadas y se planteó una sesión de diálogo interinstitucional, la cual fue cancelada porque las autoridades convocadas no respondieron en término sobre su asistencia y los funcionarios con capacidad técnica y decisoria que asistirían.

60. En ese marco, es necesario indicar que, mientras la sesión de diálogo intercultural aportó elementos de juicio muy relevantes y se constituyó en un espacio para la justicia dialógica, la sesión de diálogo interinstitucional que fue cancelada genera profundas preocupaciones a la Corte Constitucional, en torno al desinterés evidenciado por parte de las autoridades nacionales y regionales hacia el ejercicio procesal dialógico. Este contraste conducirá a algunas reflexiones ulteriores en el estudio de fondo. Aunque la Sala dictó un auto adicional con preguntas precisas asociadas a lo que se esperaba discutir en la audiencia[49], este ejercicio documental no remplaza el de carácter deliberativo que se previó, y ello tendrá impactos de carácter probatorio y, si los órganos competentes lo consideran, disciplinario.

II. CONSIDERACIONES

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Competencia

61. La Sala Tercera de Revisión es competente para conocer el fallo objeto de revisión, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en virtud del Auto del 29 de enero de 2021 de la Sala de Selección de Tutelas Número Uno[50], que escogió para revisión este asunto.

2. Legitimación en la causa por activa

62. La acción de tutela es un mecanismo judicial de defensa puesto a disposición de quien considera que sus derechos fundamentales han sido amenazados o vulnerados, que puede ser ejercido por sí mismo o por quien actúe a su nombre (artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991). La jurisprudencia constitucional ha admitido que las acciones de tutela que buscan salvaguardar los derechos fundamentales de una comunidad étnica puedan ser instauradas por cualquiera de sus integrantes, por sus representantes (gobernadores, capitanes y otras figuras de autoridad propia) e incluso, por organizaciones que agrupan miembros de la comunidad o la Defensoría del Pueblo[51].

63. Este reconocimiento jurídico, además de fundarse en el principio de diversidad étnica y de las especificidades que caracterizan a poblaciones que se identifican como culturalmente distintos dentro de una sociedad envolvente (arts. 7 y 70, C.P.), persigue derribar los obstáculos que han impedido a los pueblos étnicos acceder a los mecanismos judiciales diseñados para la protección de sus derechos en las mismas condiciones en que pueden hacerlo otros sectores de la población, y concretar el deber de especial protección que las autoridades y, principalmente, los jueces de tutela, tienen frente a sujetos de derechos fundamentales colectivos protegidos de manera especial por la Constitución[52].

64. En esta oportunidad, la Sala encuentra que se satisface la legitimación en la causa por activa, pues la acción de tutela fue presentada por la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití, Amazonas (Acima), la Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Bajo Apaporis, Amazonas y Vaupés (Aciya), la Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis, Vaupés (Aciyava), la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná, Vaupés (Acaipi) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona del Río Tiquié, Vaupés (Aatizot), es decir, autoridades propias de los pueblos étnicos de la región. Más allá de que estas autoridades continuaron desde ese entonces el proceso de constitución en consejos para la implementación de las entidades territoriales indígenas, las AATI y los consejos correspondientes están legitimados para formular la acción de tutela[53], en calidad de autoridades tradicionales asociadas en representación de sus comunidades en procura de la reivindicación de sus derechos, conforme a los certificados aportados en el trámite[54].

3. Legitimación en la causa por pasiva

65. La legitimación en la causa por pasiva se refiere a la aptitud legal de ser llamado a un proceso de tutela para responder por la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales[55]. La Sala expondrá de forma breve las razones por las cuales se cumple este requisito respecto de las siguientes entidades

66. Para empezar, la Sala advierte que diversas autoridades solicitaron ser desvinculadas del trámite pues, en su criterio, sus funciones no tienen que ver con el control a la minería ilegal, que sería el centro de la discusión. La Sala no comparte este punto de vista, el cual obedece entre otras cosas a una lectura inadecuada de la acción de tutela. Es cierto que, según el escrito de tutela, el mercurio utilizado en la minería del oro es parte esencial del problema propuesto ante el juez de tutela, pero la acción se refiere también a la configuración de los territorios y entidades territoriales indígenas, a la ausencia de articulación entre autoridades ambientales indígenas y no indígenas, nacionales y territoriales; a la afectación al ambiente y las enormes fuentes de agua de la cuenca amazónica; a la seguridad personal y colectiva; y a la salud y la seguridad alimentaria, los cuales son asuntos relacionados con la contaminación de los peces y la defensa de las chagras, aspectos en los que sí se requiere una actuación y una articulación por parte de las distintas accionadas y vinculadas al trámite.

67. Una lectura atenta de la acción de tutela impide acceder a la solicitud de desvinculación y pone en entredicho la actitud pasiva y, en ocasiones evasiva, de las autoridades accionadas o vinculadas a este proceso. Es posible que no todas las vinculadas reciban órdenes directas si se encuentra procedente la acción de tutela, pero todas ellas tienen funciones relacionadas con la minería (más allá de la dicotomía legal/ilegal), con la implementación del Convenio de Minamata para enfrentar la contaminación y enfermedades derivadas del mercurio; frente a la autonomía de los pueblos indígenas en las áreas no municipalizadas; en materia de agricultura y protección de tierras; para la protección del ambiente y el entorno y en relación con la salud de poblaciones que, además, son sujetos de especial protección constitucional.

68. Así entonces, la Sala analizará la legitimación por pasiva de las entidades accionadas agrupándolas según su principal ámbito de incidencia, sin que ello indique que solo deben responder al tema en el cual serán nombradas, pues la naturaleza compleja e interrelacionada de las violaciones alegadas exige que cada entidad participe, desde sus competencias, en la atención integral de la crisis humanitaria y ambiental que narraron los pueblos indígenas accionantes. Esta clasificación cumple únicamente fines expositivos para facilitar la comprensión del análisis de legitimación por pasiva, sin limitar o fragmentar la responsabilidad institucional que debe ser necesariamente coordinada e integral, en caso de encontrarse acreditada en el examen de fondo posterior.

69. De manera transversal, la Presidencia de la República, todos los ministerios (de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía, el de Salud y Protección Social, del Interior, de Cultura, de Comercio, Industria y Turismo, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público,) y el Departamento Nacional de Planeación tienen funciones de dirección, coordinación y planeación de las políticas necesarias para enfrentar esta situación.

70. Las autoridades ambientales (el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico y la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia) son competentes frente a las pretensiones relacionadas con la contaminación y protección del territorio.

71. Las autoridades con competencia en materia de minería y de seguridad (Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero) tienen responsabilidades en el control de la minería y sus impactos en el macroterritorio.

72. Las autoridades de salud (Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud) y agricultura (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) deben atender las afectaciones en salud y seguridad alimentaria. De igual forma, las autoridades territoriales y de asuntos étnicos (Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras, gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés) son competentes en la protección de derechos territoriales y las pretensiones sobre gobierno propio. Finalmente, la Unidad Nacional de Protección tiene el deber de proteger la integridad física y la vida de los líderes y autoridades tradicionales amenazados por denunciar las situaciones narradas en la demanda que pueden constituir riesgos extraordinarios o extremos.

73. Esta interrelación de competencias se hace más evidente al considerar que la contaminación por mercurio no solo es un problema ambiental o de salud pública, sino que amenaza la supervivencia física y cultural de más de 30 pueblos indígenas, lo cual requiere una respuesta articulada del Estado en sus diferentes niveles y sectores. En este sentido, la legitimación por pasiva se configura tanto por las competencias específicas de cada entidad, como por la necesidad de una respuesta institucional coordinada frente a una presunta crisis que amenaza múltiples derechos fundamentales y que, de resultar probada, requerirá la actuación conjunta de diversas autoridades estatales.

4. Subsidiariedad