TEMAS-SUBTEMAS

Sentencia T-199/25

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS-Jurisprudencia constitucional

DERECHOS A LA SALUD Y AUTODETERMINACIÓN REPRODUCTIVA-Capacidad jurídica de las personas cognitivamente diversas en el modelo social de la discapacidad

(...) con la prescripción del procedimiento de ligadura de trompas de Falopio (cirugía de Pomeroy) a (la agenciada), (las entidades accionadas) desconocieron los derechos de esta a la capacidad legal, a la salud, y al consentimiento previo, libre e informado en materia de acceso a servicios de salud reproductiva.

DEBER CONSTITUCIONAL DE PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Requerimiento de políticas públicas

(...) existen problemas de política pública en materia de monitoreo y seguimiento respecto a la práctica de anticoncepción quirúrgica de personas en situación de discapacidad en Colombia; y que, además, hay dificultades importantes en materia de implementación de las normas reglamentarias expedidas para garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos de las personas en situación de discapacidad y, particularmente, de las mujeres que hacen parte de este sector social.

DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Vulneración por EPS cuando niega transporte a pacientes o a sus acompañantes

(La agenciada) requería desplazarse al municipio de Ibagué para acceder a servicios de salud a cargo de la (EPS accionada), era deber de esta administradora del Sistema de Salud garantizarle el transporte intermunicipal. La obligación de sufragar el transporte intermunicipal surgió desde el momento mismo en que se autorizó el servicio en un municipio diferente a aquel donde reside el paciente. Además, su provisión no requería una prescripción médica previa, ni que (la agenciada) radicara una solicitud independiente para tal fin... la Sala encuentra acreditadas las condiciones establecidas por la jurisprudencia para que proceda el reconocimiento de la prestación de transporte intermunicipal (puerta a puerta) para la acompañante... al estar evidenciado que esta requiere de la asistencia de (la agente) para recibir la atención en salud que precisa.

ATENCION DOMICILIARIA-Procedencia del servicio de cuidador domiciliario en circunstancias especiales

SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADO-Principio de progresividad y no regresividad de los derechos

(Las entidades accionadas) vulneraron el derecho al cuidado de (la familia accionante) por... el incumplimiento del mandato de progresividad en cuanto a la implementación de políticas, programas y planes dirigidas a la población que requiere labores de cuidado o que ejerce dichas funciones en relación con otros, en los términos descritos previamente.

DERECHO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD A UNA VIDA INDEPENDIENTE-Deber institucional de implementar programas que faciliten la integración, relación y participación en la sociedad

(...) el deber de las autoridades locales de desarrollar acciones institucionales tendientes a garantizar el derecho de las personas en situación de discapacidad a una vida independiente y ser incluidas en la comunidad se encuentra específicamente consagrado en el inciso segundo del artículo 22 de la Ley 1618 de 2013, el cual se refiere a la obligación de implementar programas que faciliten la integración, relación y participación de las personas en situación de discapacidad en la sociedad.

DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Deber del Estado frente a la prestación del servicio

(La familia accionante) no han tenido acceso a servicios educativos bajo la modalidad de educación básica formal para adultos ni algún otro tipo de educación inclusiva, lo que permite constatar una vulneración a sus derechos fundamentales.

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-Obligación de actuar con la debida diligencia al imponer medidas de atención

(...) la ausencia de respuesta institucional permite apreciar el incumplimiento del deber estatal, contenido en el literal d) del artículo 8 de la Convención de Belém do Pará, consistente en: “suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados”. Así mismo, permite afirmar que estas omitieron el deber de velar por los derechos de las víctimas de violencia basada en género contempladas en el artículo 8 de la Ley 1257 de 2008, que, entre otras, consagra la garantía de recibir información sobre los derechos, mecanismos y procedimientos contemplados en dicha ley, así como su derecho a recibir la asistencia médica, sicológica, siquiátrica y forense que requirieran.

DERECHO A LA CAPACIDAD LEGAL, AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Implementación de ajustes razonables y apoyos para la vinculación de personas en situación de discapacidad

(...) la no vinculación de (la agenciada y su madre) a este proceso de tutela, atribuible a las acciones y omisiones de la Defensoría del Pueblo, la Comisaría de Familia y la Personería Municipal... no solo constituyó, en sí misma, un desconocimiento a los derechos de ambas mujeres, sino que también es representativo de un vacío en materia de la política institucional de atención a esta población, consistente en que, si bien en el papel, el Estado reconoce su capacidad legal y afirma que estas tienen derecho al debido proceso y a acceder a la administración de justicia, en la práctica, a través de situaciones como la falta de implementación de ajustes razonables y apoyos para la comunicación, niega materialmente estos derechos en un nivel comparable al de la figura de la interdicción.

CUIDADO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Garantías/DERECHOS DE LAS CUIDADORAS Y CUIDADORES-Garantías que deben ser aseguradas

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-Debe orientar siempre las actuaciones de los operadores de justicia, armonizando los principios constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer

ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD-Aplicación

JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita

PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicación

ACCION DE TUTELA PARA ORDENAR PRACTICA DE PROCEDIMIENTOS DE ANTICONCEPCION DEFINITIVOS EN MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL-Evolución jurisprudencial

PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Protección nacional e internacional

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Jurisprudencia constitucional

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Obligaciones que impone al Estado

MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD-El Estado tiene la obligación de remover barreras que impidan la plena inclusión social de las personas en situación de discapacidad

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Obligaciones estatales frente a la garantía del derecho de las personas en situación de discapacidad a ejercer plenamente su capacidad jurídica

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida y el Estado debe asegurar a estas personas el acceso al apoyo requerido para su ejercicio

CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Ley 1996 de 2019

PRESUNCION DE CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Garantía de autonomía

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Instrumentos de apoyo para garantizar el ejercicio de derechos

DERECHO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD A UNA VIDA INDEPENDIENTE-Alcance y contenido

El derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad tiene un conjunto de elementos centrales, que incluyen: (i) la garantía del derecho a la capacidad legal para decidir sobre dónde, con quién y cómo vivir; (ii) garantizar la no discriminación en el acceso a la vivienda, incluyendo aspectos como los ingresos y la accesibilidad; (iii) elaborar planes de acción concretos para que las personas en situación de discapacidad vivan de forma independiente en el seno de la comunidad; (iii) elaborar, aplicar y supervisar planes sobre la accesibilidad de servicios generales básicos, incluyendo la sanción en casos de incumplimiento; (iv) elaborar planes de acción concretos para desarrollar servicios de apoyo específicos de la discapacidad; (v) garantizar la no regresividad del avance alcanzado en la efectividad de este derecho; (vi) recopilar datos cualitativos y cuantitativos coherentes sobre las personas en situación de discapacidad; (vii) utilizar toda la financiación disponible para organizar servicios inclusivos y accesibles para garantizar una vida independiente.

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Naturaleza y contenido

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio de salud a personas en situación de discapacidad

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS-Alcance y contenido

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD EN EL AMBITO INTERNACIONAL BAJO EL MODELO DE LA CDPCD-Derecho a tomar decisiones autónomas e informadas

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Protección especial a las mujeres en situación de discapacidad y el derecho a conformar una familia

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD-Personas en situación de discapacidad tienen derecho a mantener su fertilidad en iguales condiciones que los demás

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACION QUIRURGICA-Garantía de los derechos sexuales

(...) el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en situación de discapacidad debe estar mediado por el consentimiento informado, en especial en relación con el acceso a servicios de anticoncepción quirúrgica. Para ello, los prestadores de salud deberán garantizar la determinación y provisión de apoyos, ajustes razonables y salvaguardias que requiera la persona en situación de discapacidad para ejercer su derecho al consentimiento informado, teniendo en cuenta que estos no siempre serán necesarios. Igualmente, las instituciones que prestan servicios de salud deben eliminar las barreras actitudinales que existan dentro del personal de la salud en relación con este grupo poblacional.

PRACTICA DE PROCEDIMIENTOS DE ANTICONCEPCION DEFINITIVOS EN MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL-Línea jurisprudencial

CONSENTIMIENTO SUSTITUTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACION QUIRURGICA-Jurisprudencia constitucional

DERECHOS DE LAS MUJERES Y DEBER DE NO DISCRIMINACION POR RAZON DE GENERO-Estado tiene la obligación de eliminar los estereotipos de género hacia las mujeres en situación de discapacidad y su derecho a conformar una familia

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-Contenido y alcance

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-Marco internacional y nacional

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Definición

PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Jurisprudencia constitucional

PROTECCION DE MUJERES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección constitucional reforzada

PROTECCION DE MUJERES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Esterilización forzada o no consentida, forma de violencia de género

(...) la esterilización quirúrgica forzada o no consentida es una forma de violencia contra la mujer, puesto que desconoce su autonomía corporal y reproductiva. Esta práctica, que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y otras personas con capacidad de gestar en situación de discapacidad, puede producir impactos graves sobre la salud tanto física como mental, por lo que se encuentra proscrita por las normas tanto constitucionales como de derecho internacional que propenden por la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD-Casos en que procede la orden de tratamiento integral

DERECHO A LA SALUD-Casos en que procede pago de transporte para paciente y acompañante

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Instrumentos internacionales

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Evolución jurisprudencial

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Alcance y contenido

DERECHO HUMANO AL CUIDADO-Deber de solidaridad entre la familia, la sociedad y el Estado

SERVICIO DE CUIDADOR PERMANENTE-Requisitos para el suministro por parte de EPS

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Estándar de protección

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Disimetría de género en la distribución del trabajo (actividad de cuidado personal)

SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADO-Alcance y contenido

(...) las recientes reformas legales han dado pasos importantes hacia la creación e implementación de un sistema integral de cuidados, que prioriza a las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos, las personas en situación de discapacidad y sus cuidadores, en especial a las mujeres. Este marco normativo promueve un enfoque corresponsable en la redistribución de responsabilidades entre todos los actores de la sociedad. Además, reconoce la necesidad de garantizar apoyo a las familias cuidadoras, enfocándose en el respeto por la autonomía. Con todo, la implementación de este sistema aún enfrenta importantes desafíos. La reciente inexequibilidad de la ley que creó el Sistema Nacional del Cuidado genera incertidumbre sobre el futuro de estas normas. A esto se suma la evidente falta de articulación entre las entidades involucradas, lo que pone en riesgo la coordinación y ejecución efectiva de los programas de cuidado. De este modo, el Estado aún debe trabajar para lograr una coordinación interinstitucional efectiva que garantice la adecuada y eficaz ejecución de las normas y la descentralización de los servicios de cuidado.

PRINCIPIO DE AJUSTES RAZONABLES-Modificaciones y adaptaciones para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos humanos y libertades fundamentales

SERVICIO DE CUIDADOR PERMANENTE-Deber de realizar una valoración integral del entorno del paciente

DERECHOS A LA CAPACIDAD JURÍDICA, A LA INDEPENDENCIA, LA LIBERTAD Y A SER INCLUIDO EN COMUNIDAD-Discriminación por institucionalización de personas en situación de discapacidad

DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Protección constitucional

DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Deber jurídico de acatamiento de las providencias judiciales

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Suministro de tratamiento integral

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos generales y especiales de procedibilidad

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Tercera de Revisión

Sentencia T-199 de 2025

Referencia: expediente T- 10.441.164

Asunto: Acción de tutela interpuesta por Juana, en calidad de agente oficiosa de Verónica, contra la Nueva EPS.

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera

Tema: derechos a la salud, al cuidado, a una vida independiente y ser incluida dentro de la comunidad, y sexuales y reproductivos de una mujer en situación de discapacidad intelectual, sicosocial y múltiple a quien se le ordenó un procedimiento de anticoncepción quirúrgica.

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo dos mil veinticinco (2025)

La Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, y por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en particular de las previstas por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, profiere la siguiente:

SENTENCIA

ACLARACIÓN PREVIA

El caso resuelto en esta providencia se refiere a la situación de una mujer de la tercera edad, quien, actuando como agente oficiosa de su nieta, una mujer mayor de 18 años en situación de discapacidad intelectual, sicosocial (mental) y múltiple, interpuso acción de tutela contra la EPS a la que esta última está afiliada. Dado que en esta sentencia se mencionan aspectos relativos a la intimidad personal y familiar, y a la historia clínica de la agenciada, se tomarán medidas para proteger su identidad.

En consecuencia, y en acatamiento de la Circular 010 de 2022 de la Corte Constitucional, se cambiarán los nombres de las personas involucradas y de algunos lugares por nombres ficticios, que se escribirán en cursiva, en las providencias disponibles al público relativas a este caso. También se ordenará a todas las instituciones y personas que intervinieron en el proceso que tomen las medidas necesarias para salvaguardar la intimidad de la titular de derechos fundamentales y su familia, por lo que deberán mantener estricta reserva de los datos que permitan su identificación y de la totalidad de los documentos que hacen parte del expediente.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

La Sala Tercera de Revisión se pronunció sobre el caso de Juana, una mujer de 85 años quien, obrando como agente oficiosa de su nieta, Verónica, una mujer adulta en situación de discapacidad intelectual, sicosocial (mental) y múltiple, interpuso acción de tutela contra la Nueva EPS, por considerar que dicha administradora del Sistema General de Seguridad Social en Salud desconoció los derechos fundamentales de su nieta a un adecuado nivel de vida, a la vida, a la salud y a la seguridad social, al no haber autorizado la ligadura de trompas de Falopio (cirugía de Pomeroy) que le había sido prescrita. De acuerdo con la agente oficiosa, dicha cirugía era necesaria para prevenir que su nieta quedara en embarazo en caso de ser víctima de un episodio de violencia sexual, como ocurrió con Sandra, la madre de esta última e hija de la agente oficiosa, quien también es una mujer en situación de discapacidad mental.

La accionante solicitó que se ordenara a la EPS accionada garantizar el transporte intermunicipal (puerta a puerta) para su nieta y un acompañante, para que pudiera asistir a las citas médicas, con especialistas, y sesiones de terapia física y ocupacional que se le habrían prescrito en otro municipio. Igualmente, pidió que se ordenara en favor de Verónica el tratamiento integral en salud.

De otro lado, la agente oficiosa informó que ella se encontraba a cargo de los cuidados personales de su nieta y de su hija. Sin embargo, debido a su edad avanzada, el deterioro en situación de salud, los episodios de heteroagresividad de la primera y la ausencia de una red de apoyo adecuada, se encontraba en riesgo de sufrir un accidente, por lo que no podía continuar asumiendo las labores de cuidado en relación con Verónica. En consecuencia, también solicitó que se garantizara el servicio de cuidador de 12 horas.

Finalmente, la accionante pidió que se ordenara al “FOSYGA” reembolsar a la Nueva EPS los gastos en que incurriera en el cumplimiento de la sentencia de tutela y se previniera a la EPS accionada para que no incurriera en conductas similares en el futuro.

Al evaluar los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, los encontró satisfechos. Adicionalmente, determinó que la acción de tutela debía ser analizada en relación con la situación de las tres mujeres cuya situación se mencionaba en el amparo constitucional (Verónica, Sandra y Juana), toda vez que había evidencia que sugería que todas enfrentaban condiciones de vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales, que se acreditaron los requisitos de legitimación en la causa por activa en relación con cada una de ellas, y a que los hechos que dieron lugar a la acción de tutela tenían implicaciones iusfundamentales para las tres.

Luego de presentar consideraciones sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y el derecho fundamental al cuidado, la Sala procedió a abordar el caso concreto, constatando que sus derechos constitucionales fueron desconocidos por distintas entidades, como se pasa a explicar.

En primer lugar, la Sala encontró que la Nueva EPS y la ESE Hospital Santa Lucía de Purificación vulneraron los derechos de Verónica a la salud, al consentimiento informado, a la capacidad legal, a una vida libre de violencias y a los derechos reproductivos toda vez que, en relación con el procedimiento de anticoncepción quirúrgica, no garantizaron los ajustes razonables, apoyos para la comunicación y toma de decisiones, y salvaguardias necesarias para que la titular de los derechos pudiera manifestar sus deseos y preferencias en relación con dicho procedimiento.

Igualmente, la Sala declaró que existen deficiencias de política pública en materia de monitoreo y seguimiento respecto a la práctica de anticoncepción quirúrgica de personas en situación de discapacidad en Colombia; y que, además, hay dificultades importantes en materia de implementación de las normas reglamentarias expedidas para garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos de las personas en situación de discapacidad y, particularmente, de las mujeres que hacen parte de este sector social.

En segundo lugar, la Sala encontró que la Nueva EPS desconoció el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado de Verónica al no garantizar el transporte intermunicipal (puerta a puerta) para ella y su acompañante, y su tratamiento integral, pese a que se cumplían los requisitos establecidos por la jurisprudencia para dicho fin.

En tercer lugar, la Sala estableció que la Nueva EPS desconoció el derecho al cuidado de Verónica, al negarse a suministrar el servicio de cuidador, pese a cumplirse a cabalidad los requisitos exigidos para la provisión de este servicio. Así mismo, consideró que la Alcaldía Municipal de Purificación, la Gobernación del Tolima, y el Ministerio de la Igualdad y Equidad vulneraron el derecho al cuidado de Verónica, Sandra y Juana al incumplir el mandato de progresividad en cuanto a la implementación de políticas, programas y planes dirigidas a la población que requiere cuidado o que ejerce dichas labores en relación con otros.

En cuarto lugar, la Sala encontró que la Nueva EPS, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía Municipal de Purificación, la Comisaría de Familia de Purificación y el Ministerio de Educación vulneraron los derechos fundamentales de Sandra y Verónica a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad, a la educación y, de las dos anteriores y de Juana, como mujeres, a una vida libre de violencias, al no garantizarles su acceso efectivo a programas destinados para personas en situación de discapacidad, de la tercera edad y víctimas de la violencia basada en género.

En quinto lugar, la Sala determinó que la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y la Comisaría de Familia de Purificación vulneraron los derechos a la capacidad legal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de Verónica y Sandra al no disponer de los ajustes razonables y apoyos para la comunicación y toma de decisiones necesarios para que estas pudieran conocer los hechos y pretensiones de la acción de tutela y, con base en dicha información, manifestar sus deseos y preferencias en relación con el proceso judicial.

En sexto lugar, la Sala negó la solicitud de reembolso en favor de la Nueva EPS por los costos en que incurra en el cumplimiento de la sentencia de tutela y, evidenció que varias entidades habían omitido cumplir o acataron de manera tardía los requerimientos probatorios proferidos en sede de revisión.

Por último, para efectos de superar las situaciones de vulneración de derechos detectadas, la Sala profirió órdenes particulares, de carácter general y de finalización del proceso de tutela, incluyendo medidas para avanzar en materia de monitoreo y seguimiento de los casos de anticoncepción quirúrgica de personas en situación de discapacidad en Colombia, y en la implementación de las normas encaminadas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad legal de la misma población en el país.

I. ANTECEDENTES[1]

1. El 30 de mayo de 2024, Juana, afirmando que actuaba en nombre de su nieta mayor de edad, Verónica, presentó una acción de tutela contra la Nueva EPS, para solicitar la protección de los derechos fundamentales de esta última a un adecuado nivel de vida, a la vida, a la salud y a la seguridad social.

1. Hechos jurídicamente relevantes descritos en la acción de tutela

2. Verónica, de 19 años, es una mujer en situación de discapacidad intelectual, sicosocial (mental) y múltiple[2], y se encuentra afiliada a la Nueva EPS en el régimen subsidiado[3]. En este sentido, si bien Verónica puede comunicarse con otras personas, experimenta retos particulares en materia de comunicación verbal; tiene dificultades para entender información compleja; y requiere asistencia de terceras personas para realizar actividades básicas de vida, tales como bañarse y vestirse.

3. Por su parte, Juana, la abuela de Verónica, tiene 85 años[4] y a la fecha de la interposición de la acción de tutela vivía en una vereda del municipio de Purificación, junto a su esposo, Zeus, un adulto mayor que trabaja en las labores del campo.

4. Juana tiene a su cargo el cuidado de su nieta y de su hija, Sandra, la madre de Verónica, quien también es una mujer en situación de discapacidad mental.

5. De acuerdo con Juana, Verónica tiene prescritos medicamentos siquiátricos y presenta episodios de agresividad hacia las demás personas, por lo que teme por su integridad física, puesto que, según afirmó: “tiene mucha fuerza y me da mucho miedo que me tumbe y me pueda fracturar alguna parte de mi cuerpo”[5].

6. Juana señaló que, en octubre de 2023, a Verónica le fue prescrita por el Hospital Santa Lucía de Purificación[6], la cirugía de Pomeroy[7], la cual no ha sido realizada por la EPS accionada. Al respecto alegó: “mi mayor preocupación es que suceda lo que sucedió con mi hija, la madre de la niña, que fue abusada y quedó en embarazo”[8].

7. Adicionalmente, Juana indicó que, en una consulta con siquiatría, a su nieta le fueron ordenados medicamentos y terapias en la ciudad de Ibagué. Sin embargo, no cuenta con los medios económicos necesarios para realizar los traslados a dicha ciudad.

8. En consecuencia, Juana solicitó las siguientes medidas en relación con su nieta:

“Ordenar al DIRECTOR DE LA NUEVA EPSS y/o quien corresponda que en el término de 48 HORAS AUTORICE LA CITA PARA LA CIRUGÍA DE POMEROY POR MINI LAPAROTOMIA Y/O LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO.

“El TRANSPORTE PUERTA A PUERTA PARA LAS TERAPIAS FÍSICAS Y TERAPIAS OCUPACIONALES Y CITAS MÉDICAS O DE ESPECIALISTAS, CUANDO SEAN EN IBAGUÉ O EN OTRO MUNICPIO O CIUDAD.

“EL CUIDADOR 12 HORAS.

“GARANTICE LA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA Y PERMANENTE (que incluye MEDICAMENTOS, en la cantidad que ordene el médico tratante. Exámenes especializados y procedimientos incluyendo los que no se encuentran dentro del POS, COMPLEMENTO NUTRICIONAL CUANDO SEAN NECESARIOS). Para evitar hacer una tutela.

“Prevenir al DIRECTOR de la NUEVA EPSS de que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela y que si lo hacen serán sancionadas conforme lo dispone el art. 52 del Dto. 2591/91 (arresto, multa, sanciones penales).

“Ordenar al FOSYGA reembolsar a la NUEVA EPSS los gastos que realice en el cumplimiento de esta tutela conforme lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia 480/97”[9].

2. Admisión de la acción de tutela y respuesta de las entidades accionadas y vinculadas

9. El 30 de mayo de 2024, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué admitió la acción de tutela y vinculó al proceso a Julio Alberto Rincón, en calidad de agente interventor de la Nueva EPS-S, a la Secretaría de Salud Departamental del Tolima, a la Secretaría de Salud Municipal de Purificación, a la ESE Hospital Santa Lucía de Purificación, a Viva 1A IPS, a Profamilia y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)[10].

10. Posteriormente, por medio de Auto del 7 de junio de 2024, el juez de primera instancia vinculó al proceso a la Personería Municipal de Purificación, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)[11].

11. Respuesta de la Nueva EPS[12]. La apoderada de la entidad solicitó: (i) negar la acción de tutela porque no se demostró una acción u omisión que trasgreda los derechos fundamentales de la accionante, puesto que no hay una prescripción médica o solicitud de servicio de salud que haya sido rechazado; (ii) declarar improcedente la acción de tutela respecto al suministro del cuidador por falta de prescripción médica; y, (iii) no acceder a la pretensión relacionada con el suministro de transporte porque la usuaria no reside en un municipio que cuente con una UPC diferencial y, en consecuencia, este tipo de gastos no le corresponden al sistema de seguridad social en salud. La Nueva EPS afirmó que la entidad ha asumido todos los servicios médicos que ha requerido Verónica durante los períodos que ha tenido afiliación activa y enfatizó que no presta el servicio de salud directamente, sino a través de una red de prestadores de servicios de salud contratados.

12. Respuesta de la Secretaría de Salud del Tolima[13]. El secretario de salud encargado afirmó que las pretensiones de la acción de tutela no están llamadas a prosperar contra esa dependencia, pues es a la Nueva EPS, a la que Verónica está afiliada, a quien le corresponde su atención integral, conforme al artículo 157 de la Ley 100 de 1993. El secretario de salud departamental también solicitó la vinculación de la Secretaría de Salud de Purificación por ser la competente para vigilar la efectiva prestación del servicio de salud de los afiliados, así como de la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud, en virtud de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

13. Respuesta de la Dirección Regional del Tolima del ICBF[14]. Solicitó su desvinculación del proceso, toda vez que no es la entidad competente para conocer y dar trámite a las pretensiones de la accionante. Explicó que esta entidad trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas; y que, a partir de la expedición de la Ley 1996 de 2019, la cual derogó los artículos 10 a 48 de la Ley 1306 de 2009, la competencia que le había sido otorgada para atender a la población en situación de discapacidad mental fue eliminada, por lo cual, es competencia de la Nueva EPS garantizar la atención de Verónica.

14. Respuesta de la ADRES[15]. Solicitó negar el amparo frente a la entidad, puesto que considera que no ha desplegado ninguna conducta que vulnere los derechos fundamentales de la accionante; y, en consecuencia, pidió su desvinculación del trámite tutelar. Adicionalmente, pidió negar cualquier solicitud de recobro por parte de la EPS, en tanto, según los cambios normativos y reglamentarios, los servicios, medicamentos o insumos en salud necesarios se encuentran garantizados plenamente, ya sea a través de la UPC o de los presupuestos máximos; en este sentido, pidió no comprometer la estabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

15. Respuesta de la Personería Municipal de Purificación[16]. La personera municipal encargada solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que es a la Nueva EPS a quien le corresponde la atención integral para la realización del procedimiento médico requerido.

16. Respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud[17]. La superintendencia solicitó declarar: (i) la inexistencia de nexo causal entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante y la Superintendencia Nacional de Salud; (ii) su falta de legitimación en la causa por pasiva; y, (iii) su desvinculación del trámite, pues la entidad competente para realizar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto es la Nueva EPS.

3. Decisiones judiciales objeto de revisión

17. Sentencia de primera instancia. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué, mediante providencia del 14 de junio de 2024[18], resolvió: (i) conceder parcialmente el derecho al diagnóstico efectivo y a la salud de Verónica, en conexidad con los derechos a la vida, seguridad social e igualdad; y no conceder el procedimiento quirúrgico de anticoncepción quirúrgica. En consecuencia, la autoridad judicial (ii) ordenó a la Nueva EPS autorizar y programar una valoración médica del estado de salud de Verónica, en la que participen sus médicos tratantes, para determinar si requiere el servicio de enfermería y/o cuidador y, en caso afirmativo, suministrarlo de manera inmediata.

18. Además, el juez de primera instancia (iii) ordenó a la Nueva EPS autorizar el servicio de transporte especial puerta a puerta que requiere Verónica para asistir a las citas médicas, exámenes, tratamientos y demás procedimientos ordenados en una ciudad distinta a su lugar de residencia, así como la asistencia de un acompañante y la financiación de alojamiento y alimentación o manutención cuando el servicio se extienda por más de un día. Igualmente, (iv) ordenó a la Nueva EPS prestar el tratamiento integral de los servicios de salud que requiera Verónica, siempre y cuando sean ordenados por su médico tratante, en relación con su “discapacidad intelectual, mental y múltiple”; y (v) abstenerse de imponer cargas adicionales a las entidades vinculadas.

19. El juez de primera instancia explicó que el procedimiento denominado “sección y/o ligadura de trompas de Falopio” debe ser negado porque la labor del juez constitucional está encaminada a salvaguardar el interés superior de los sujetos de especial protección constitucional. En consecuencia, una decisión judicial que autorice dicho procedimiento en una mujer en situación de discapacidad “debe ser rigurosamente excepcional y solo procede bajo la cuidadosa verificación de que las condiciones y requisitos se cumplan”. En este caso, para el juez de primera instancia, dichos requisitos no se cumplen puesto que al no haber una designación o valoración de apoyos en relación con Verónica, no se puede determinar que Juana tenga la potestad absoluta de tomar decisiones en relación con su nieta.

20. Impugnación por la Nueva EPS[19]. Solicitó que se revoque la decisión de primera instancia respecto de la cobertura de integralidad, pues se constituye en una mera expectativa que no puede ser objeto de protección. Explicó que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, para la procedencia de una orden de tratamiento integral, el juez debe verificar una serie de requisitos que no se cumplen en este caso, puesto que la EPS no ha sido negligente con el cumplimiento de sus deberes y no existen prescripciones médicas pendientes.

21. Sentencia de segunda instancia. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante providencia del 9 de julio de 2024, modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de precisar que el tratamiento integral otorgado será para tratar las condiciones de salud de Verónica que se deriven de su condición de discapacidad intelectual, sicosocial y múltiple, por retraso mental moderado, retraso sicomotor severo, y trastorno del inicio y del mantenimiento del sueño. En lo demás, el juez de segunda instancia dejó en firme la sentencia impugnada[20].

4. Actuaciones en sede de revisión

22. Mediante Auto del 30 de agosto de 2024, la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho seleccionó el expediente T-10.441.164 con base en los criterios de: (i) exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental; (ii) urgencia de proteger un derecho fundamental; y (iii) necesidad de materializar un enfoque diferencial.

5. Autos de pruebas y vinculaciones proferidos por la magistrada ponente

23. El 4 de octubre de 2024[21], de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), la magistrada sustanciadora ordenó la práctica de pruebas y vincular a algunas entidades[22]. Posteriormente, el 13 de noviembre del mismo año, la magistrada sustanciadora insistió en algunos requerimientos probatorios que no fueron allegados de manera oportuna y solicitó recaudar pruebas adicionales. Los escritos recibidos fueron puestos a disposición de las partes y entidades vinculadas. A continuación, se describe el contenido de las respuestas de manera sucinta, las cuales serán retomadas en detalle cuando se aborde el caso concreto.

6. Respuestas allegadas por las partes, vinculadas y amigos de la Corte

a) Respuestas de partes y vinculadas

24. Respuesta de la Dirección Regional Tolima del SENA[23]. Declaró que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva en este caso, puesto que los hechos que dieron lugar a la acción de tutela no son responsabilidad de dicha entidad. En consecuencia, pidió ser desvinculada del trámite tutelar. El SENA resaltó que “cuenta con un equipo interdisciplinario de formadores, para la aplicación de estrategias pedagógicas y didácticas que permitan la participación con enfoque inclusivo, de las personas en situación de discapacidad”[24], el cual tiene como finalidad permitir la formación del aprendiz en situación de discapacidad para que, al final del proceso formativo, pueda incorporarse al mercado laboral, mejorando así sus condiciones de vida en los términos de la Ley 1145 de 2007[25]. Además, ofreció información sobre su oferta institucional dirigida a personas en situación de discapacidad.

25. Respuesta de la Gobernación del Tolima[26]. Solicitó su desvinculación. La gobernación afirmó que el departamento del Tolima carece de legitimación en la causa por pasiva, e incluso como vinculado carece de competencias para ejercer control de cualquier tipo. Pese a lo anterior, hizo referencia a varios programas departamentales en diversas áreas.

26. Respuesta del Instituto Nacional de Salud-INS[27]. Solicitó que se declare: (i) la inexistencia de nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegada por la accionante y el INS; (ii) su falta de legitimación en la causa por pasiva; y (iii) su desvinculación de la acción de tutela. Precisó la naturaleza jurídica de la entidad y advirtió que no tiene competencia ni le es posible manifestarse frente a los hechos expuestos en la acción de tutela.

27. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional[28]. Señaló que la prestación del servicio de la educación para el trabajo y el desarrollo humano para las personas en situación de discapacidad con movilidad reducida, según lo establecido en el Decreto 1421 de 2007[29], hace parte de la educación para adultos, conforme a lo establecido en el Decreto 1075 del 2015. Adicionalmente, sostuvo que la educación para el trabajo y el desarrollo humano se encuentra regulada y reglamentada por la Ley 115 de 1994[30], la Ley 1064 de 2006[31] y el Decreto 1075 de 2015[32]; en lo que corresponde a los programas de salud, por el Decreto 780 de 2016[33], artículos 2.7.2.3.4.1. a 2.7.2.3.4.6; y, en lo relativo a la metodología a distancia, por la Resolución 15177 de 2022.

28. Ministerio de Justicia y del Derecho[34]. Solicitó la desvinculación del proceso al considerar que no se configura la legitimación en la causa por pasiva. Explicó que carece de competencias en la formulación de política pública relacionadas con salud, salud pública y promoción social en salud y, en particular, sobre las personas en situación de discapacidad, conforme el artículo 2 del Decreto 1427 de 2017 y la Ley 1618 de 2013. Asimismo, sostuvo que no cuenta con información ni estadísticas sobre acciones orientadas a garantizar los derechos reproductivos y el derecho a la salud de las personas en condición de discapacidad[35].

29. Ministerio de la Igualdad y Equidad[36]. El jefe de la oficina jurídica solicitó la desvinculación por carecer de la legitimación en la causa por pasiva. No obstante, precisó que, en Colombia, la anticoncepción quirúrgica en mujeres o personas en situación de discapacidad debe respetar los derechos humanos y la autonomía, conforme a la Constitución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la jurisprudencia constitucional, lo que ordena exigir el consentimiento libre, previo e informado para cualquier procedimiento médico. Asimismo, indicó que no cuenta con datos específicos y actualizados sobre el número de casos anuales de anticoncepción quirúrgica en mujeres en situación de discapacidad intelectual o sicosocial en Colombia, ni con informes recientes sobre la aplicación de la Resolución 1904 de 2017[37]. Finalmente, presentó algunas consideraciones sobre el caso concreto y algunos programas de la entidad dirigidos a personas que ejercen labores de cuidado y a personas en situación de discapacidad.

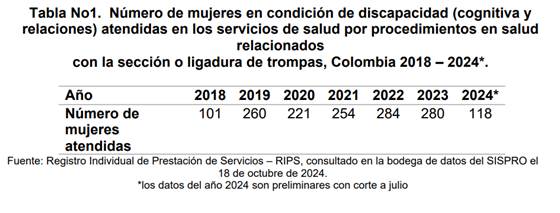

30. Ministerio de Salud y Protección Social[38]. En primer lugar, argumentó que no cumple con funciones de prestación de servicios de salud, ni inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud. A continuación, se refirió a varias resoluciones expedidas por la entidad para garantizar el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Adicionalmente, suministró algunos datos sobre los “procedimientos en salud relacionados con la sección o ligadura de trompas” en mujeres en situación de discapacidad cognitiva y “relaciones” en Colombia. Finalmente, ofreció consideraciones para la resolución del caso concreto.

31. Defensoría del Pueblo[39]. El delegado para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo indicó que no ha intervenido en el caso de Verónica debido a la falta de solicitud formal de asistencia, lo que limita la posibilidad de examinar de manera exhaustiva sus condiciones de vida y adoptar medidas para garantizar sus derechos. No obstante, en articulación con la Defensoría Regional del Tolima, inició el contacto con la accionante para efectos de realizar una valoración de apoyos

32. La Defensoría del Pueblo también informó sobre la entrevista y recaudación de información adicional adelantada en relación con Verónica y su familia. Según la entidad, pese a intentar entablar comunicación de distintas formas, tener comunicación directa con Verónica fue imposible. Junto con su respuesta, la Defensoría del Pueblo adjuntó: (i) el informe de valoración de apoyos de Verónica[40]; y (ii) el consentimiento informado para dicha valoración[41]. Posteriormente, la Defensoría allegó, además, un oficio[42] que remitía a la grabación de la entrevista realizada a Verónica, Sandra y Juana. Más tarde, remitió otro oficio en el que informó sobre las credenciales académicas y laborales de las profesionales que realizaron las entrevistas al núcleo familiar de Verónica. El contenido específico de estos documentos que resulta relevante para la resolución de este asunto se expondrá cuando se aborde el caso concreto.

33. Procuraduría General de la Nación[43]. Señaló que, en cumplimiento de las funciones preventivas y de control de gestión asignadas a la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer[44], ha adelantado diferentes actuaciones tendientes a vigilar e impulsar la garantía de los derechos de las personas en situación de discapacidad y ofreció información adicional sobre programas sociales del Estado abiertos para personas en situación de discapacidad[45].

b) Respuestas de los amigos de la Corte (amici curiae)

34. Respuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE[46]. Indicó que, en relación con la población en situación de discapacidad, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 “tuvo en cuenta los diseños planteados por el Grupo de Washington a partir de los lineamientos conceptuales de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud-CIF, entendiendo la discapacidad como ‘las dificultades del sujeto en la vida diaria en la realización de sus actividades’ (…) y según los niveles y/o grados de severidad para realizar actividades diarias (4 categorías: No puede hacerlo; Sí, con mucha dificultad; Sí, con alguna dificultad; Puede hacerlos sin dificultad)”[47]. Con base en dicho marco conceptual, el DANE suministró información sobre la población en situación de discapacidad en Colombia a través de distintos archivos de Excel.

35. Igualmente, el DANE informó que la Encuesta Nacional de Calidad de Vida “permite medir la discapacidad en las personas de 5 años y más a partir de los criterios del Grupo de Washington”[48], e hizo referencia a la publicación mensual de las estadísticas sobre el mercado laboral de las personas en situación de discapacidad en la página web de la entidad.

36. Respuesta del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH[49]. Señaló que el instituto no desarrolla investigaciones relacionadas con el objeto de la controversia constitucional planteada en este caso. No obstante, el ICANH afirmó que: “si bien los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que deben ser garantizados para que todas las personas puedan gozarlos sin discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia, debido a la estigmatización, los prejuicios y la ignorancia social, las personas en situación de discapacidad con frecuencia enfrentan inequidades y barreras en el ejercicio de este derecho, así como en el acceso a información sobre educación sexual, anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual”[50].

37. Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral-ACEMI[51]. La representante legal de la asociación, en un primer momento, destacó la necesidad de que la Corte Constitucional exhorte al Congreso de la República para crear un sistema con financiación independiente destinado a servicios sociales o sociosanitarios que incluyan a los cuidadores. En relación con la obligación de las EPS de suministrar el servicio de cuidador, concluyó que este no está financiado ni por la UPC ni por los presupuestos máximos, razón por la que solo debe ser prestado cuando la familia no pueda asumirlo, conforme a lo reiterado en la Sentencia T-150 de 2024[52].

38. Universidad del Tolima[53]. El área de Derecho Privado y Conciliación del Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico Alfonso Palacio Rudas elaboró un detallado compendio normativo sobre la reproducción como derecho fundamental, abarcando tanto el ámbito internacional como el nacional[54]. El mismo ejercicio lo realizó con los derechos sexuales y reproductivos de personas en situación de discapacidad[55]. A continuación, la Universidad del Tolima ofreció consideraciones sobre la esterilización de personas en situación de discapacidad, el consentimiento informado y las medidas a adoptar en el caso concreto.

39. Centro para la Salud y los Derechos Humanos del Instituto O’Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown[56]. Resaltó que, a nivel internacional, en diversos mecanismos de protección existe consenso sobre la incompatibilidad de la esterilización forzada con los derechos humanos y el impacto negativo sobre los derechos a la salud, la integridad, la autonomía, la igualdad y no discriminación, a vivir libre de violencia de género y a no ser sujetas a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes[57]. Así mismo, ofreció apreciaciones sobre el respeto del derecho a la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad en Colombia y elementos para la resolución del caso concreto.

40. Respuesta de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia[58]. La institución presentó un escrito en el que reflexiona alrededor del concepto de justicia reproductiva entendida como “un planteamiento que sirve para analizar distintas situaciones y pasar de la acción a la política y se organiza en torno a los derechos sexuales y reproductivos, al igual que con los derechos menstruales y los derechos no reproductivos”[59]. Señaló que la puesta en marcha de la justicia reproductiva para las “mujeres con discapacidades” suele estar inmersa en políticas públicas basadas en criterios capacitistas y en discriminaciones por razón de la discapacidad presentes en la sociedad. Así, “estas acciones provienen de una institucionalidad que basa sus programas en la idea de un único cuerpo normativo, capaz, perfecto, blanco y sano, que en ningún momento ha sido señalado o percibido como lo otro, lo raro, lo dis/capaz o lo enfermo, pero situado en la marginalidad y la exclusión” [60].

41. Además, la respuesta se refirió a los cánones que, a su juicio, deben guiar la resolución del caso concreto y mencionó que es necesario: (i) avanzar en la reconstrucción del derecho al placer en el ejercicio de la sexualidad, con la convicción de que esta no solo tiene fines reproductivos ni tampoco se limita a la procreación y (ii) incorporar el concepto de justicia erótica para las personas y comunidades con discapacidades en Latinoamérica.

42. Respuesta del Colegio Colombiano de Psicólogos[61]. Frente a las preguntas planteadas en el auto de pruebas, la institución afirmó que el consentimiento informado es una condición necesaria para las intervenciones en el ámbito de la salud, y “en personas en condición de discapacidad mental que no les permita dar su consentimiento (…)”. Por otro lado, sostuvo que, para garantizar este derecho que tienen las personas en situación de discapacidad, es necesario realizar una evaluación diagnóstica para, posteriormente, proponer estrategias de intervención.

43. Respuesta conjunta del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, ASDOWN Colombia, la Liga Colombiana de Autismo (LICA), la Corporación Polimorfas, la Iniciativa Abolición de Lógicas de Castigo y Encierro (ALCE), Sisma Mujer, Women’s Link Worldwide, el Centro de Derechos Reproductivos y el Grupo de Acciones Públicas (GAPI) de la Universidad ICESI[62]. Inicialmente, el escrito presentado por las instituciones intervinientes (en adelante, intervención conjunta) planteó la necesidad de incorporar un enfoque de género para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y la capacidad jurídica de las mujeres en situación de discapacidad, lo que implica entender que el consentimiento informado en materia de salud sexual y reproductiva es un efecto de la dignidad humana, “por lo que cualquier procedimiento de esterilización forzada constituye una violación del derecho a no ser sometido a tortura, trato cruel, inhumano y degradante”[63].

44. Las instituciones intervinientes formularon apreciaciones sobre la legitimación en la causa por activa en este caso y sobre la necesidad de incorporar un enfoque multigeneracional en el análisis del proceso de la referencia. También se refirió a los estándares constitucionales y de derecho internacional aplicables a casos de esterilización de personas en situación de discapacidad, incluyendo aquellos referidos a la prohibición de esterilización forzada y sobre el derecho a la educación sexual integral de esta población.

45. Además, las intervinientes suministraron datos sobre la práctica de esterilización quirúrgica de mujeres y personas con capacidad de gestar en situación de discapacidad y compartió apreciaciones sobre la disponibilidad y calidad de información oficial al respecto. Así mismo, analizaron las políticas públicas, planes y programas existentes para garantizar los derechos reproductivos, al cuidado, a una vida libre de violencias, el desarrollo de habilidades de vida, la formación para el trabajo y la empleabilidad de las mujeres o personas con capacidad de gestar mayores de edad en situación de discapacidad intelectual o sicosocial.

46. Finalmente, las organizaciones firmantes propusieron potenciales medidas a adoptar en el caso concreto, tanto en relación con la garantía de los derechos fundamentales de Verónica, Sandra y Juana, como en cuanto a la garantía de no repetición de las situaciones de vulneración de derechos acontecidas.

7. Auto 2047 de 2024

47. El 12 de diciembre de 2024, la Sala Tercera de Revisión profirió el Auto 2047 de 2024[64], a través del cual: (i) dispuso efectuar vinculaciones al proceso[65]; (ii) dictó medidas provisionales en favor de Verónica y Sandra[66]; (iii) ordenó la práctica de pruebas[67]; (iv) y suspendió los términos del proceso.

8. Respuesta de las entidades al Auto 2047 de 2024

48. Respuesta de la Comisaría de Familia de Purificación[68]. La Comisaría remitió varios documentos[69] relativos al caso e informó que se iniciarán los trámites pertinentes para llevar a cabo una audiencia de conciliación de fijación de cuota alimentaria en favor de Juana y a cargo de sus hijos. La Comisaría de Familia de Purificación también remitió informe de visita sociofamiliar e informe de valoración sicológica a Verónica, Sandra y Juana realizados el 27 de diciembre de 2024. Así mismo, se anexaron apartes de la historia clínica de Verónica.

49. Respuesta de la Personería Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional de la Personería de Bogotá[70] (Personería de Bogotá). Hizo una evaluación de los archivos remitidos por la Defensoría del Pueblo en relación con la entrevista y recopilación de información adicional realizada a Verónica y su núcleo familiar. Así, señaló que las profesionales de la Defensoría del Pueblo realizaron una entrevista semiestructurada y buscaron establecer comunicación con las personas con discapacidad intelectual, que se comunican verbal y gestualmente a través de un lenguaje concreto y sencillo. Igualmente, consideró que no se evidencia capacidad de lectoescritura, manejo de lengua de señas ni de lenguaje braille o el uso de ayudas técnicas o tecnológicas por parte de Verónica que permitieran realizar otros ajustes razonables para facilitar la manifestación de su voluntad.

50. La Personería de Bogotá mencionó que algunas personas en situación de discapacidad hacen uso de un lenguaje propio, con el cual denominan y reconocen algunos objetos y personas. Pese a ello, Verónica y Sandra parecen tener dificultades para comprender información abstracta, estimaciones temporales y presentan alteración del juicio para tomar decisiones complejas. En cuanto a Verónica, la entidad indicó que, de acuerdo con lo señalado por su abuela, Juana, “se observa la necesidad de contar con un apoyo que garantice su cuidado y protección, puesto que, por sí misma, no puede garantizar su cuidado y supervivencia”[71].

51. En relación con la entrevista y recopilación de información adicional, la Personería de Bogotá, luego de hacer una reconstrucción del trabajo adelantado por la Defensoría del Pueblo, identificó un conjunto de aspectos por mejorar en el desarrollo de dicha labor. Así, la Personería encontró que las facilitadoras de la Defensoría del Pueblo utilizaron un lenguaje que es confuso para las personas en condición de discapacidad y se centró durante gran parte de la entrevista en determinar si había un posible riesgo de abuso sexual por parte de personas cercanas, limitándose a preguntarles directamente sobre aspectos de cuidado y contacto corporal. Además, resaltó que en el audio se escucha cómo las personas en condición de discapacidad no comprenden y responden con palabras repetitivas o la descripción de acciones concretas que realizan con las personas con las que conviven[72].

52. Frente a esto, la Personería aclaró que, en caso de personas en situación de discapacidad intelectual, tanto el juego como el uso de objetos cotidianos e imágenes pueden ser una herramienta útil para comprender sus formas de comunicación y la manifestación de su voluntad. Por ello, la entrevista pudo haberse apoyado en actividades lúdicas, juguetes, objetos y fotografías de familiares para identificar personas de confianza o historias simples para facilitar la comprensión de la información. No obstante, la entidad advierte que esto también depende de aspectos particulares de cada persona con discapacidad intelectual, como si ha tenido o no acceso a educación, y los entornos familiares y sociales en los que se desenvuelve.

53. La Personería de Bogotá también declaró que la capacidad para manifestar la voluntad tiene diferentes variaciones según el tipo de discapacidad, correspondiendo un espectro relacionado con la historia de vida, aprendizajes, capacidad de comprensión y procesamiento de información. Así, en el caso concreto, tanto Verónica como Sandra se pueden manifestar sobre aspectos cotidianos de su vida diaria en tiempo presente, sobre situaciones concretas de convivencia en las cuales siguen indicaciones básicas y logran identificar personas cercanas relacionándolas con algunas actividades. En contraste, frente a situaciones complejas que involucran autocuidado y la garantía de sus necesidades básicas, como las relaciones sexoafectivas y la sexualidad, no se evidencia la posibilidad de comprensión de las implicaciones, riesgos y consecuencias sobre su vida sexual, ni dar consentimiento sobre una relación afectiva o sexual.

54. Igualmente, la Personería de Bogotá señaló que, dada la imposibilidad para manifestar la voluntad descrita en el informe de valoración de apoyos realizado por la Defensoría del Pueblo, se debe adelantar un proceso judicial de apoyos para designar a las personas de apoyo que requiere Verónica[73].

55. Respuesta de la trabajadora social Consuelo Pachón Suárez[74]. La trabajadora social hizo referencia a algunas fuentes normativas que consideró relevantes para el abordaje del caso[75], para, a continuación, proceder a evaluar si en la entrevista y valoración de apoyos realizada por la Defensoría del Pueblo se respetaron los estándares constitucionales, legales y técnicos para este tipo de procesos y que permitirían a Verónica ejercer de manera plena su capacidad jurídica y autonomía. Además, realizó un análisis del proceso de valoración de apoyos, refiriéndose a aspectos como el consentimiento informado, los ajustes razonables y apoyos durante el proceso de valoración, algunas inconsistencias presentes en el informe, la falta de identificación suficiente de su red de apoyo familiar y social, la ausencia de indagación adecuada sobre derechos sexuales y reproductivos, el enfoque capacitista de la valoración, entre otros. Así mismo, se refirió a algunas situaciones que, a su juicio, vulneran los derechos fundamentales de Verónica y propuso potenciales medidas para que estos sean garantizados de manera adecuada.

56. Sobre el consentimiento informado para la valoración de apoyos, la trabajadora social subrayó que este no fue suscrito por Verónica, sino por Juana, lo que, a su juicio, constituye una vulneración al derecho de Verónica a prestar su consentimiento de manera directa y no de forma sustituta, en contravía de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 1996 de 2019[76].

57. En cuanto a los ajustes razonables durante la valoración de apoyos, la trabajadora social expresó que no se evidenciaron estrategias que permitieran la comunicación con Verónica, ni recursos para que facilitaran su comprensión de la información necesaria para expresar su voluntad y preferencias. De acuerdo con el amicus curiae, las profesionales de la Defensoría del Pueblo se limitaron a realizar preguntas reiterativas y recurrentes en el marco de una interacción rígida que no se adaptó al ritmo ni al contenido de las respuestas de Verónica[77].

58. Dentro de las dificultades identificadas en este punto, la trabajadora social enunció: (i) preguntas insistentes sobre la palabra “pito” sin explorar su significado mediante recursos visuales, comunicación alternativa o apoyo de su red familiar[78]; (ii) preguntas insistentes sobre la reproducción, la sexualidad y los hijos, sin la implementación de ajustes razonables y apoyos para la comunicación, comprensión y manifestación de preferencias y voluntad[79]; (iii) aspectos ausentes en la entrevista y valoración de apoyos, tales como, la creación de una relación de confianza, métodos de comunicación accesibles y adaptados al contexto emocional y cognitivo de Verónica, y conexión personal entre las entrevistadoras y la titular de valoración de apoyos.

59. La trabajadora social hizo referencia a varias situaciones que catalogó como inconsistencias y contradicciones en el informe de valoración de apoyos[80]. Igualmente, llamó la atención sobre el hecho de que la identificación de la red de apoyo fue limitada y no incluyó un proceso participativo con Verónica, lo que dio lugar a que se identificara a su abuela como único apoyo informal, basado en su convivencia cercana; sin considerar la calidad de dicho apoyo ni otras potenciales opciones[81]. Además, para la trabajadora social, el informe de valoración de apoyos tiene un enfoque capacitista y médico, puesto que se centra en limitaciones de salud y diagnósticos, apartándose de un enfoque centrado en los derechos humanos[82].

60. De acuerdo con la trabajadora social, el proceso de valoración permite apreciar que Verónica tiene formas de comunicación, que comprende y que puede participar en la toma de decisiones. Las formas de comunicación de Verónica incluyen la comunicación verbal, no verbal, reconocimiento del entorno y relaciones, y participación en interacciones.

61. Luego de identificar los potenciales ajustes razonables y apoyos que podrían utilizarse para ajustarse a las necesidades comunicativas de Verónica, la respuesta de la trabajadora social resaltó que el informe de valoración de apoyos no debe ser un diagnóstico médico de Verónica, ni una descripción de lo que no puede hacer; sino que su objetivo principal es identificar los ajustes razonables y apoyos requeridos por la titular de la valoración para tomar sus propias decisiones, así como la red de apoyo necesaria para facilitar dicho proceso. Por último, la trabajadora social identificó un conjunto de vulneraciones a los derechos fundamentales de Verónica[83] y sugirió una serie de medidas para garantizar sus derechos fundamentales en la vida cotidiana y en relación con el proceso de valoración de apoyos[84].

62. Respuesta de Profamilia[85]. La organización explicó que, en colaboración con ASDOWN y LICA, ha identificado diversas formas de discriminación que afectan a las personas en situación de discapacidad[86]. Además, Profamilia aseguró que las personas en situación de discapacidad intelectual y sicosocial son sujetos a altos índices de violencias y a negación de su sexualidad. Bajo este contexto, indicó que implementó un modelo para la toma de decisiones con apoyos en salud sexual y reproductiva. También se refirió a varios aspectos relacionados con la efectividad de la Resolución 1904 de 2017[87] y la Ley 1996 de 2019.

63. Si bien Profamilia no fue invitada a conceptuar sobre la entrevista y recopilación de información adicional, en su calidad de vinculada al proceso y en respuesta a un auto de pruebas anterior de la Corte, decidió pronunciarse sobre la entrevista y valoración de apoyos realizada por la Defensoría del Pueblo.

64. Sobre la valoración, Profamilia señaló que el ejercicio realizado por la Defensoría del Pueblo no es asimilable a una valoración de apoyos, por lo que no se puede pronunciar de manera definitiva sobre la voluntad allí expresada. De acuerdo con Profamilia, la entrevista realizada por la Defensoría del Pueblo se centró mayoritariamente en el uso del lenguaje verbal, sin que se hubieren utilizado otras herramientas o ajustes razonables para permitir a Verónica o a Sandra expresar sus ideas u opiniones a través de estrategias como dibujar, el uso de pictogramas, señas, comunicación táctil u otros.

65. Igualmente, Profamilia destacó que la Defensoría del Pueblo se enfocó en identificar situaciones de violencia sexual, sin indagar por relaciones sentimentales, afectivas o sexuales consentidas. De acuerdo con Profamilia: “las preguntas parten de la idea, probablemente asociada a su discapacidad intelectual, según la cual, Verónica es una potencial víctima de violencia sexual, lo que puede configurar un prejuicio sobre las personas con discapacidad que consiste en asumir que son incapaces de otorgar su consentimiento para una relación sexoafectiva”[88]. Además, según Profamilia, las profesionales de la Defensoría también hicieron explícito un prejuicio según el cual las personas con discapacidad son asexuadas al preguntarle explícitamente a Juana si, a su juicio, Verónica debería estar en capacidad de consentir tener relaciones sexuales.

66. Profamilia también llamó la atención sobre que las preguntas de la Defensoría del Pueblo se orientan más hacia evaluar su capacidad para realizar algunas actividades diarias que en identificar la forma en la que esta elige, toma decisiones o expresa su voluntad en el día a día. Por lo anterior, Profamilia concluye que es necesario que a Verónica se le garantice un proceso de valoración de apoyos y ajustes razonables para identificar los apoyos formales que esta requiere para tomar decisiones relacionadas con la práctica del procedimiento de salud reproductiva que se pretende.

67. Respuesta adicional del Ministerio de la Igualdad y Equidad[89]. La entidad informó que la Política Nacional de Cuidado tiene un avance del 90% en su formulación. Para llegar a este porcentaje, se han adelantado actividades intersectoriales, como mesas técnicas, diagnósticos con estudios cualitativos y consultas ciudadanas[90]. Agregó que la implementación de la política contará con la participación de 33 entidades nacionales y 16 ministerios[91], bajo un modelo de gobernanza liderado por la Vicepresidencia de la República y la misma institución. Este modelo asegurará la articulación entre instituciones, con mecanismos de participación comunitaria y ciudadana.

68. El Ministerio aseguró que la política pública de cuidado está diseñada para garantizar los derechos de las personas cuidadoras, remuneradas y no remuneradas, fortalecer las organizaciones de cuidado comunitario y promover la corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres. Los beneficiarios incluyen cuidadoras, comunidades y la ciudadanía en general, con un énfasis en la democratización de estas labores para reducir estigmas de género. Finalmente, hizo referencia a distintos programas e iniciativas de dicha cartera, como “Rutas de Cuidado” y “Eduminigualdad”.

69. Respuesta del SENA-Regional Tolima[92]. La entidad informó que los Centros de Formación de la Regional Tolima, el Centro de Industria y Construcción, el Centro Agropecuario la Granja y el Centro de Comercio y Servicios forman a la población en situación de discapacidad en el departamento[93]. Dentro de su oferta, disponen de atención sicosocial y sicológica para los proceso académicos y adaptación. En concreto, precisó que dentro del Centro de Industria y la Construcción de la ciudad de Ibagué, tiene 49 aprendices en situación de discapacidad[94]. Adicionalmente, hizo referencia a la oferta estatal existente a nivel municipal, su estrategia para divulgar su oferta institucional en zonas rurales, la estrategia de acceso preferente de la entidad y el “Programa de Atención a las Personas con Discapacidad”.

70. Respuesta de la ESE Hospital Santa Lucía de Purificación[95]. El hospital señaló que en el marco de la asesoría para planificación familiar brindada por el servicio de consulta externa, “se realizó una explicación completa y detallada sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como las opciones disponibles en cuanto a métodos anticonceptivos”[96]. Así, “se brindó información clara y comprensible sobre las implicaciones, ventajas y desventajas de cada método, enfatizando el respeto por la autonomía de la paciente en la toma de decisiones relacionadas con su salud reproductiva”[97]. Además, se señala que dicha orientación fue proporcionada con el acompañamiento de personal capacitado en este tipo de asesorías, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y la Resolución 1904 de 2017.

71. El hospital también explicó que la orden de ligadura de trompas de Falopio prescrita a Verónica fue suscrita por una enfermera jefe porque esta “gestionó la solicitud de valoración por ginecología para el método anticonceptivo definitivo”, con la finalidad de garantizar la atención continua a la paciente y de conformidad con los protocolos del hospital, de acuerdo con los cuales la realización del procedimiento es responsabilidad del médico especialista.

72. La ESE también explicó que la ligadura de trompas de Falopio se solicitó debido al vencimiento del implante subdérmico que la paciente utilizaba como método anticonceptivo y que la remisión de la paciente a ginecología para evaluar la posibilidad de reemplazar el implante con un método definitivo atendió a las preferencias expresadas por la paciente durante la asesoría en planificación familiar.

73. La ESE Hospital Santa Lucía de Purificación precisó la información que le habría explicado a Verónica antes de la prescripción del método definitivo, la cual alega que fue suministrada de forma clara y completa. Dicha información se refería a en qué consistía el procedimiento de Pomeroy por minilaparatomía, otras alternativas para la planificación familiar, el impacto del procedimiento sobre su capacidad reproductiva y su derecho a aceptar y rechazar la intervención. De acuerdo con la respuesta remitida: “esta orientación se complementó con la asesoría del especialista en ginecología, quien evaluó la situación clínica y realizó los ajustes razonables necesarios para garantizar el entendimiento pleno de la información por parte de la paciente”[98].

74. De acuerdo con la ESE Hospital Santa Lucía, en 2024 capacitó a su personal sobre el modelo social de la discapacidad, enfatizando su derecho a la autonomía. Esta capacitación habría incluido la aplicación de la Resolución 1904 de 2017 del Ministerio de Salud[99].

75. El hospital también remitió copia de la historia clínica de Verónica. Así mismo, indicó que la entidad no ha autorizado ni programado valoración médica para determinar si Verónica necesita el servicio de cuidado o de enfermería porque no tiene la infraestructura ni el presupuesto para garantizar dicho servicio a pacientes externos y debido a que es una ESE del primer nivel de atención. Lo mismo ocurrió respecto a los servicios de transporte puerta a puerta, alojamiento, alimentación y manutención, frente a los cuales “ha orientado a la paciente y su familia para gestionar estas solicitudes directamente con la EPS correspondiente”[100].

76. Respuesta de la Nueva EPS[101]. En primer lugar, argumentó que el consentimiento informado es un requisito habilitante para procedimientos quirúrgicos, ya que debe entregarse al cirujano. En caso de no hacerlo, este puede no ordenar la programación del procedimiento. Sin embargo, precisó que, desde el punto de vista administrativo, el consentimiento informado no es un requisito exigido por la EPS para autorizar cirugías.

77. En segundo lugar, la Nueva EPS aseguró que no es obligatorio que un médico ordene la cirugía de Pomeroy, pues la normativa permite que el personal de enfermería emita la orden. Además, aclaró que el cirujano debe suministrar la información sobre el procedimiento en la consulta prequirúrgica, aunque también puede hacerlo el personal enfermero que profirió la orden.

78. Finalmente, la EPS señaló que (i) le garantizó a Verónica la consulta de ginecología y que “no ha recibido información de programación quirúrgica para que la deba presentarse consentimiento informado”[102], pero que “la cirugía de ligadura de trompas (Pomeroy) fue ordenada y ya fue autorizada”[103]; además, según valoración médica domiciliaria, Verónica no requiere “servicios domiciliarios ni de enfermería ni de cuidador. No tiene plan de manejo que requiera procedimientos de enfermería que demuestren necesidad del recurso humano. La calificación de dependencia funcional determina [que] no necesidad de cuidador domiciliario”[104]; y (iii) no ha ordenado servicios fuera del municipio de la residencia de ella, por lo que “no ha sido procedente el suministro de transporte”[105].

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia

79. La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el Auto del 30 de agosto de 2024, proferido por la Sala de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional.

2. Cumplimiento de requisitos formales de procedencia

80. El Decreto 2591 de 1991 establece un conjunto de requisitos formales que deben acreditarse para que la acción de tutela sea procedente y pueda estudiarse de fondo: la legitimación en la causa, la inmediatez y la subsidiariedad.

81. Antes de verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos de procedibilidad en este caso, la Sala advierte que esta providencia abordará, de manera conjunta, la situación de derechos fundamentales de Verónica, Sandra y Juana puesto que, por las circunstancias que se detallarán más adelante, hay evidencia que sugiere que las tres se encuentran en riesgo o han enfrentado vulneración a sus garantías fundamentales. Además, la Sala toma nota de que las tres mujeres son sujetos de especial protección constitucional, lo que permite al juez de tutela flexibilizar el análisis de los requisitos de procedibilidad en relación con ellas, según se pasa a explicar.

82. En el caso de Verónica y Sandra, la calidad de sujeto de especial protección constitucional se fundamenta en que son mujeres en situación de discapacidad y, según consta en el expediente, enfrentan retos importantes para el ejercicio de sus derechos fundamentales, entre ellos, a la salud, al cuidado, a una vida independiente y ser incluidas en la comunidad, a vivir libre de violencias y a sus derechos reproductivos. A ello se suma que, en el caso de Sandra, sería sobreviviente de violencia sexual[106], lo que la ubica en una situación de vulnerabilidad particular.

83. Por su parte, el carácter de sujeto de especial protección constitucional de Juana se deriva de que es una mujer de 85 años (tercera edad), con problemas importantes de salud. Según se ha puesto en conocimiento de la Sala, Juana ha asumido, sin una red de apoyo suficiente, labores de cuidado en relación con su hija y su nieta. Además, su núcleo familiar vive en condiciones de precariedad económica y en un espacio geográfico parcialmente rural.

84. Al ser las titulares de los derechos fundamentales bajo amenaza una mujer en situación de discapacidad intelectual, sicosocial (mental) y múltiple; una mujer en situación de discapacidad que habría sobrevivido a una situación de violencia sexual; y una mujer de la tercera edad con problemas de salud, no existe duda de que estas son sujetos de especial protección constitucional en los términos de la jurisprudencia constitucional y del artículo 11[107] de la Ley 1751 de 2015[108].

85. Por ende, la evaluación de los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela debe abordarse con mayor flexibilidad. En este sentido, las sentencias T-064 de 2023[109] y T-231 de 2019 han reiterado la regla, según la cual, en el caso de sujetos de especial protección constitucional, los requisitos de procedencia de la acción de tutela pueden flexibilizarse a partir de la necesidad de protección jurídica específica del caso concreto.

86. Con base en las consideraciones anteriores, la Sala procede a analizar los requisitos de procedibilidad.

87. Legitimación en la causa. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política: “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (…), por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. En vista de lo anterior, la legitimación en la causa por activa exige que la acción de tutela sea ejercida, directa o indirectamente, por el titular de los derechos fundamentales. Por otro lado, los artículos 86 de la Constitución Política y 5 del Decreto 2591 de 1991 disponen que la acción de tutela procede en contra de “toda acción u omisión de las autoridades que haya violado, viole o amenace violar derechos fundamentales”.

88. Legitimación en la causa por activa. Según se mencionó previamente, aun cuando Juana interpuso la acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales de su nieta, la Sala encuentra que, en aplicación del principio de iura novit curia (el juez conoce el derecho), la acción constitucional también debe entenderse encaminada a lograr la protección de los derechos fundamentales de su hija, Sandra, y de ella misma, puesto que, de la información que reposa en el expediente, al igual que Verónica, los derechos fundamentales de la abuela y la madre de esta última se encuentran en una situación de grave riesgo o vulneración. A ello se suma que algunas de las peticiones formuladas en la acción de tutela, como aquella relacionada con el suministro del servicio de cuidador, involucra las cargas de cuidado personal que Juana ha asumido en relación con su hija y con su nieta, por lo que es procedente analizar la situación de las tres mujeres en relación con los hechos descritos en la acción de tutela[110].

89. Legitimación en la causa por activa en relación con Verónica. Según se mencionó previamente, Juana interpuso la acción de tutela de la referencia alegando que actuaba “en nombre” de Verónica, su nieta[111], lo que parecería sugerir que esta alegó tener la calidad de representante de Verónica[112]. Pese a ello, según lo pudo establecer la Defensoría del Pueblo[113], Juana no es formalmente representante de Verónica, puesto que esta última es mayor de edad, no le ha otorgado poder para representarla judicialmente, y Juana no cuenta con otra fuente de representación legal o contractual en relación con su nieta[114]. De esta forma, se descarta que Juana hubiese presentado formalmente la tutela en representación de Verónica.