Sentencia T-226/25

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Deber de solucionar situaciones de abandono social

(...) la Secretaría Distrital de Integración Social desconoció los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de (la accionante). Esto por cuanto... no es justificable que no se haya brindado al menos una solución alternativa a favor de (la accionante) ... correspondía y corresponde a la Secretaría Distrital de Integración Social garantizar que, en caso de que (la accionante) no pudiese tener acceso directo a los Centros Integrarte, si pudiera ser incluida en otro programa alterno que le brindara una solución a su situación de abandono social.

ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD-Aplicación/SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL-Protección

(La accionante) además de su situación de discapacidad, confluyen al menos las siguientes características que la someten a una considerable vulnerabilidad: (i) es una mujer, (ii) fue víctima de un abuso sexual; (iii) tiene varias afectaciones de salud, y dentro de esas ha sido diagnosticada con VIH; (iv) se encuentra en una situación de abandono social absoluto; y (v) se encuentra inscrita como mujer indígena. Leer la situación de (la accionte) desde estos criterios es indispensable para comprender la urgencia de brindar una solución a su situación de abandono social, so pena de poner en riesgo sus derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado.

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Juicio de imposibilidad

(La secretaría accionada) no acreditó (i) haber implementado todas las medidas financieras, legales y administrativas a su alcance para satisfacer los derechos de (la accionante); ni (ii) haber invertido hasta el máximo de los recursos a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas que se tradujeran en una solución habitacional digna y adecuada para (la accionante).

DERECHO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD A UNA VIDA INDEPENDIENTE-Condiciones para otorgar consentimiento informado

(La accionante), por una parte, requerirá otorgar su consentimiento informado para ingresar a los Centros Integrarte de la SDIS o a cualquier otra solución habitacional que proporcione esta entidad, y por otra, es una persona que requiere atención médica constante, como lo afirman sus médicos tratantes tanto en la historia clínica como en el informe remitido a esta Corporación por la Defensoría. Debido a sus patologías, es altamente probable que (la accionante) requiera otorgar su consentimiento informado para la realización de procedimientos médicos en el futuro cercano; consentimiento que, a la par, debe contar con el acompañamiento de una persona que explique a (la accionante) con claridad y detalle los riesgos y efectos de las decisiones médicas que ella deberá tomar sobre su cuerpo y su salud.

ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO PRINCIPAL DE AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Circunstancias de especial vulnerabilidad del tutelante

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Adopción del modelo social de la discapacidad

MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD-El Estado tiene la obligación de remover barreras que impidan la plena inclusión social de las personas en situación de discapacidad

PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Limitaciones en el goce de sus derechos se vinculan básicamente con barreras físicas, arquitectónicas, comunicativas, actitudinales y socio económicas creadas desde la familia, la sociedad y el Estado

DERECHO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD A UNA VIDA INDEPENDIENTE-Alcance y contenido

DERECHOS A LA CAPACIDAD JURÍDICA, A LA INDEPENDENCIA, LA LIBERTAD Y A SER INCLUIDO EN COMUNIDAD-Discriminación por institucionalización de personas en situación de discapacidad

MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD-Estado debe asegurar el apoyo para el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad

CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Ley 1996 de 2019

PRESUNCION DE CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Garantía de autonomía

PRINCIPIO DE AJUSTES RAZONABLES-Modificaciones y adaptaciones para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos humanos y libertades fundamentales

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Instrumentos de apoyo para garantizar el ejercicio de derechos

ABANDONO SOCIAL-Caracterización

DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Responsabilidad del Estado frente a las personas en situación de abandono social

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Deber de solidaridad entre la familia, la sociedad y el Estado

El derecho fundamental al cuidado es un derecho predicable de todas las personas, pero, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como sucede con las personas en condición de discapacidad. Este derecho, de reciente reconocimiento, tiene diferentes facetas y formas de materialización, dentro de las que se encuentran los cuidados comunitarios. Este último concepto comprende la posibilidad de que los cuidados puedan ser brindados por agentes de la comunidad, diferentes a la familia y el Estado, quienes, motivados por el sentimiento de solidaridad, brindan apoyo a las personas en condición de vulnerabilidad.

DERECHOS PRESTACIONALES-Criterios que se deben tener en cuenta para su realización

La materialización de derechos prestacionales, como los derechos económicos, sociales y culturales siempre ha supuesto desafíos en términos presupuestales y administrativos... la definición de reglas precisas a aplicar en estos escenarios es crucial con el fin de garantizar una distribución equitativa de los recursos públicos y así multiplicar la posibilidad de que estos puedan cobijar a la mayor cantidad de personas.

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Alcance y contenido

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Normatividad nacional e internacional

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Evolución jurisprudencial

DERECHOS DE LAS CUIDADORAS Y CUIDADORES-Garantías que deben ser aseguradas

POLITICAS PUBLICAS EN SALUD-Modelos de familiarización del cuidado y régimen desfamiliarizador

CUIDADOS COMUNITARIOS-Concepto

Los cuidados comunitarios son definidos como “actividades (directas e indirectas) y trabajos que, a través de variadas formas de organización colectiva, responden a las necesidades de las poblaciones y territorios de manera situada, permitiendo con ello la sostenibilidad de la vida” ... Estos cuidados son prestados a través de guarderías y jardines infantiles, comedores y merenderos comunitarios, trabajo de apoyo escolar, la provisión de servicios básicos en la comunidad, como el acceso al agua, o a infraestructura de gas, el cuidado de bienes comunes naturales (como el agua, bosques, parques, semillas nativas, animales) y la defensa del territorio y la soberanía alimentaria.

POLÍTICAS DE CUIDADO-Concepto

La Política Nacional de Cuidado es el primer esfuerzo institucional en Colombia por reconocer y proteger las prácticas de cuidado comunitario colectivo, y propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos. Esta respuesta nace, naturalmente, del problema de la falta de reconocimiento y protección de estas prácticas, y también de la prevalencia de normas sociales y dinámicas interpersonales a nivel colectivo y comunitario que mantienen la desigualdad en la distribución del cuidado.

CUIDADO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Garantías

DISCRIMINACION INTERSECCIONAL O MULTIPLE-Concepto

En una persona cuyos derechos fundamentales son vulnerados pueden converger diferentes factores de discriminación. Ello supone admitir que contra una persona “pueden recaer diversos motivos, en los que la clase, la raza, el género y otros criterios […] se entrecruzan para poner a una persona en condición de ser vulnerada en su dignidad humana”. A partir de allí, se ha desarrollado el principio de interseccionalidad que corresponde a un enfoque analítico que reconoce que una persona puede experimentar formas de discriminación debido a que posee una identidad compleja atravesada por múltiples matrices de opresión, creando, de esta manera, situaciones diferenciales de exclusión.

PROTECCION DE MUJERES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección constitucional reforzada

DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Enfoque interseccional

La interseccionalidad es una herramienta clave para comprender la experiencia de discriminación que enfrentan las mujeres y niñas en condición de discapacidad, quienes experimentan mayores desventajas en comparación con aquellas mujeres que no se encuentran en esta condición. Entre otras cosas “son más propensas a vivir en la pobreza y en el aislamiento, y tienden a recibir salarios inferiores y a estar menos representadas en la fuerza de trabajo. En consecuencia, también son más proclives a ser víctimas de la violencia”.

PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA-Desarrollo jurisprudencial

DERECHO A LA SALUD-Suministro de tratamiento a persona con VIH previa valoración del médico tratante

(...) las entidades promotoras de salud y las instituciones que administran los regímenes especiales en esta materia, no sólo tienen la obligación de garantizar la entrega oportuna y eficiente de los medicamentos que requiere el paciente. También la de adoptar medidas especiales cuando se presentan barreras injustificadas que impidan su acceso, ya sea por circunstancias físicas o económicas, más allá de las cargas soportables que se exigen a los usuarios del sistema. Dicha obligación resulta particularmente relevante en el caso del tratamiento médico que requieren las personas con VIH, por las condiciones específicas de esta infección.

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Contenido y alcance

El derecho fundamental a la salud es una garantía que debe ser reconocida por el Estado con el más alto de los estándares posibles, permitiendo, en consecuencia, que todas las personas puedan acceder a los tratamientos que requieran para tratar las patologías que los aquejan, continuar de manera estable con estos, y contar con todas las garantías que el Sistema de Salud colombiano ofrece.

ABANDONO DE PERSONA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD POR RAZONES DE SALUD-Medidas de protección

(...) la Secretaría Distrital de Integración Social desconoció los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de (la accionante). Esto por cuanto... no es justificable que no se haya brindado al menos una solución alternativa a favor de (la accionante) ... correspondía y corresponde a la Secretaría Distrital de Integración Social garantizar que, en caso de que (la accionante) no pudiese tener acceso directo a los Centros Integrarte, si pudiera ser incluida en otro programa alterno que le brindara una solución a su situación de abandono social.

JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS-Jurisprudencia constitucional

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACION QUIRURGICA-Garantía de los derechos sexuales

SISTEMA DE APOYOS A FAVOR DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Alcance

ADJUDICACION JUDICIAL DE APOYOS-Deberes de la Defensoría del Pueblo

(...) los apoyos –como los que debe brindar la Defensoría– están orientados a facilitar que la persona tome decisiones autónomas con efectos jurídicos, lo que incluye, entre otras tareas, la asistencia para comprender el alcance de los actos jurídicos, valorar las consecuencias de sus decisiones y expresar su voluntad y preferencias de forma efectiva. Así, la Defensoría no reemplaza a la persona, sino que actúa como un facilitador para el ejercicio pleno de su capacidad jurídica en todos los actos: (i) en los que la persona en condición de discapacidad lo requiera; (ii) que estén encaminados a producir efectos jurídicos; (iii) y se encuentren determinados en la sentencia judicial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Tercera de Revisión

Sentencia T-226 de 2025

Referencia: expediente T-10.651.167

Acción de tutela instaurada por Valentina en representación de Carolina contra Capital Salud EPS-S, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría Distrital de Salud, ambas de Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera

Bogotá D.C., cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025).

La Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, y por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en particular de las previstas por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, profiere la siguiente:

SENTENCIA

ACLARACIÓN PREVIA

El caso de esta providencia se refiere a la acción de tutela presentada mediante la figura de la agencia oficiosa a favor de una mujer en condición de discapacidad, en la que se solicita la protección a sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y a la integridad personal. En la medida en que en esta sentencia se mencionan aspectos relativos a la historia clínica y, por tanto, a la intimidad personal de una mujer en situación de discapacidad, se tomarán medidas para proteger su identidad, y en acatamiento de la Circular 010 de 2022 de la Corte Constitucional, se cambiarán los nombres de la agenciada y algunas personas naturales relacionadas con el caso, que se escribirán en cursiva en las providencias disponibles al público.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

En esta oportunidad, la Sala Tercera estudió el caso de Carolina, una mujer de 37 años, en situación de discapacidad múltiple, diagnosticada con VIH a raíz de un abuso sexual sufrido a sus 14 años, además de otras patologías. Tras ser abandonada por su familia biológica cuando era una bebé, fue acogida por una vecina y su familia, hasta que ingresó a una fundación que, después de un tiempo, no pudo continuar a cargo de su cuidado. Ante esta situación, la fundación solicitó a la Secretaría de Integración Social de Bogotá (SDIS) un cupo para Carolina en un Centro Integrarte, donde se prestan servicios para personas en condición de discapacidad que no cuentan con una red de apoyo. Aunque la entidad confirmó que Carolina cumplía los requisitos de ingreso, indicó que ocupaba el puesto 314 de 428 en una lista de espera.

Actualmente, Carolina lleva cerca de ocho meses hospitalizada debido a una falla virológica, neurológica e inmunológica en su cuerpo. Aunque su condición ya no requiere atención intrahospitalaria y de hecho ha tenido una mejora importante en su salud, ella no ha podido egresar del hospital, pues no cuenta con un hogar ni con una red de apoyo que garantice su cuidado.

A la Sala le correspondió determinar: (i) si la SDIS vulneró los derechos de Carolina a la vida digna y al cuidado al ubicarla en una lista de espera sin considerar adecuadamente su situación de extrema vulnerabilidad, y (ii) si la EPS y la Secretaría de Salud vulneraron sus derechos a la vida y a la salud por el tipo de atención médica que le prestaron desde su ingreso hospitalario.

Para abordar estos problemas jurídicos, la decisión se apoyó en varios marcos analíticos: el modelo social de la discapacidad y su interpretación conforme a la Ley 1996 de 2019, el fenómeno del abandono social de las personas en situación de discapacidad y al deber reforzado del Estado frente a estos casos, la tensión entre la garantía de los derechos prestacionales y el carácter finito de los recursos públicos, el derecho al cuidado y la noción de cuidados comunitarios, el enfoque interseccional para abordar casos en los que confluyen diferentes factores de discriminación y el alcance del derecho a la salud según la jurisprudencia constitucional, con énfasis especial en las personas diagnosticadas con VIH.

La Sala encontró que la SDIS vulneró los derechos fundamentales de Carolina a la vida digna y al cuidado. Si bien era razonable que la agenciada estuviera en una lista de espera ante la falta de cupos inmediatos, esta asignación no tuvo en cuenta un enfoque interseccional que considerara su condición de mujer, en situación de discapacidad múltiple, en abandono social, víctima de violencia sexual y con varias afectaciones de salud derivadas de tener VIH. Además, la entidad omitió ofrecerle una solución alternativa dentro de sus competencias, pese a conocer su situación de extrema vulnerabilidad.

En contraste, la Sala determinó que ni Capital Salud EPS-S ni la Secretaría de Salud vulneraron los derechos de Carolina a la salud y al tratamiento integral. Por el contrario, la EPS garantizó los procedimientos, tratamientos y exámenes necesarios bajo estándares de accesibilidad, integralidad y continuidad, lo que llevó a una mejora sustancial en su situación de salud.

Por otra parte, en el marco de la facultad de otorgar pretensiones extra y ultra petita, la Sala consideró que, si bien la parte accionante no formuló pretensiones orientadas a proteger el derecho a la capacidad jurídica de Carolina, las pruebas recaudadas en sede de revisión le permitieron evidenciar que este derecho estaba en riesgo, principalmente en situaciones relacionadas con el otorgamiento de consentimiento informado para tratamientos médicos y para el ingreso a centros de larga estancia.

En consecuencia, la Corte tuteló los derechos de Carolina a una vida digna, autónoma e independiente, al cuidado y a la capacidad jurídica. Ordenó a la SDIS realizar una nueva evaluación para determinar su ingreso a un Centro Integrarte. En caso de que cumpla con los requisitos, deberá priorizar su ingreso y tener en cuenta, además de los criterios institucionales, tres factores adicionales: ser mujer, haber sido víctima de violencia sexual y carecer de red de apoyo familiar. Si no cumple con los requisitos, la entidad deberá garantizarle una solución habitacional adecuada.

La Corte también exhortó a Gloria, única persona en su red de apoyo, a continuar acompañándola bajo el enfoque de cuidados comunitarios. Igualmente, ordenó a la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá informarle a Carolina sobre la oferta institucional disponible para atender las secuelas del abuso sexual, y a la Defensoría del Pueblo consultar con Carolina la pertinencia de realizar una valoración de apoyos que le permita otorgar su consentimiento informado en distintos actos. De ser necesario, la Defensoría deberá remitir el caso a un juez de familia para la designación de un defensor personal.

Finalmente, la Corte ordenó a la SDIS incorporar de manera permanente los factores mencionados como criterios de priorización para el acceso a los Centros Integrarte, y revisar su política de atención a personas con discapacidad para ajustarla a estándares internacionales. Se encomendó al Juzgado 63 Penal del Circuito de Bogotá la vigilancia del cumplimiento del fallo.

TABLA DE CONTENIDO

II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN................................................ 7

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL................................... 17

2. La acción de tutela cumple con los requisitos formales de procedencia........................ 18

3. Presentación del caso, problemas jurídicos a resolver y estructura de la decisión....... 22

4. El modelo social de la discapacidad y su lectura a la luz de la Ley 1996 de 2019......... 24

a) El derecho de las personas en situación de discapacidad a una vida autónoma, libre e independiente y la institucionalización como una medida excepcional 25

b) La Ley 1996 de 2019: un avance en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de capacidad jurídica 28

a) El concepto del abandono social, sus características y los supuestos en los que se configura 32

b) Los remedios adoptados por la Corte frente a casos de abandono social, especialmente, de personas en situación de discapacidad 33

a) La positivización del derecho al cuidado 41

Instrumentos internacionales relevantes................................................................................... 42

b) La evolución jurisprudencial del derecho al cuidado 44

c) Los escenarios del cuidado y los cuidados comunitarios 45

a) Aunque la agenciada actualmente se encuentra en una situación de abandono social, ha sido cobijada por valiosos cuidadores comunitarios 55

b) La situación de la agenciada debe ser leída desde la interseccionalidad 60

c) Estudio del tratamiento dado por la Secretaría Distrital de Integración Social a la agenciada 64

a) La agenciada es una persona en situación de discapacidad que tiene condiciones médicas que requieren tratamiento constante 75

b) La Sala evidencia la necesidad de garantizar a la agenciada el derecho a la capacidad jurídica y a una vida autónoma, libre e independiente 79

a) Remedios específicos 85

b) Remedios generales 87

I. ANTECEDENTES

1. Hechos jurídicamente relevantes descritos en la acción de tutela

1. Carolina es una mujer de 37 años[1], en situación de discapacidad múltiple (intelectual y psicosocial o mental[2]), diagnosticada con Virus de Inmunodeficiencia Humana - VIH, epilepsia, obesidad, entre otras condiciones de salud. Carolina nació en el municipio de Supía (Caldas), en la comunidad indígena Yuma, aunque ella no se autorreconoce como indígena.

2. La situación de la familia biológica de Carolina era muy precaria. Ella nunca contó con su padre y su madre ejercía actividades sexuales pagadas. Dadas las dificultades económicas que atravesaba la madre de Carolina, ella decidió entregarla a Amparo, una vecina que asumió el cuidado permanente de Carolina desde que ella tenía 9 meses.

3. Carolina cursó hasta séptimo grado y, a la par, desempeñaba actividades agrícolas en la finca de la familia que la acogió desde que era una niña. La señora Amparo tenía tres hijos biológicos: Aldemar, Tomás y Gloria, quienes también convivieron con Carolina en diferentes momentos de su vida, pasando incluso por una situación de desplazamiento forzado[3].

4. Cuando Carolina tenía 14 años fue abusada sexualmente. Ella solo dio a conocer este suceso cinco años después cuando tuvo que ser internada en una Unidad de Cuidados Intensivos dado su delicado estado de salud, consecuencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana - VIH que había adquirido en dicha situación victimizante[4]. A partir de allí, la condición de salud de Carolina ha sufrido algunos deterioros importantes.

5. En el año 2017, Amparo falleció. Desde esta fecha, Gloria asumió el cuidado de Carolina. Gloria hace parte de una comunidad religiosa, por lo que para asumir el cuidado de Carolina ha tenido que combinar esta labor con su profesión. De este modo, cuidó de Carolina durante tres años en una institución a la que ella se encontraba vinculada. Sin embargo, desde el año 2022 Gloria no contaba con la disponibilidad para seguir ejerciendo labores de cuidado, por lo que buscó apoyo en la Fundación Cielo.

6. En marzo de 2022, Carolina ingresó a uno de los hogares de la Fundación Cielo, en donde se le ha brindado alojamiento, alimentación, atención médica, psicológica, de enfermería y de trabajo social por parte de un equipo interdisciplinario[5]. Los gastos de la manutención de Carolina han sido asumidos por Gloria y la Fundación Cielo[6].

7. El 2024 la Fundación envió una petición a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá[7] en busca de un alojamiento oportuno, debido a que el estado de salud de Carolina ha empeorado y ella no logra asumir tareas de autocuidado e higiene personal, lo que hace necesario contar para su atención –en concepto de esta institución– con un enfermero permanente que no puede ser contratado por la Fundación Cielo ni por Gloria[8].

8. El 17 de junio de 2024 la Secretaría Distrital de Integración Social respondió a la solicitud[9], indicando que si bien Carolina cumplía los requisitos para acceder a los Centros Integrarte Acción Interna, estaba en una lista de espera en la que ocupaba el puesto 314 de 428. En consecuencia, la entidad sugirió a la Fundación Cielo que siguiera asumiendo el cuidado de Carolina hasta que se contara con un cupo en los centros.

9. El 14 de agosto de 2024[10], Carolina tuvo una importante falla virológica, neurológica e inmunológica[11]. Esto hizo necesario que fuese internada en el Hospital Simón Bolívar.

10. Actualmente, Carolina continúa internada en el hospital. Por otra parte, Gloria fue trasladada a Italia[12], por lo que le es imposible continuar con el cuidado de Carolina.

2. La acción de tutela y las respuestas de las accionadas y vinculadas

11. El 6 de septiembre de 2024[13] Valentina, trabajadora social de la Fundación Cielo, presentó acción de tutela para la protección de los derechos de Carolina a la salud, a la vida, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y a la integridad personal. En virtud de lo anterior, solicitó que se ordenara: (i) a la Secretaría de Integración Social garantizar un cupo prioritario en un hogar permanente en los Centros Integrarte Acción Interna; (ii) a Capital Salud EPS-S garantizar el tratamiento integral derivado de su diagnóstico y; (iii) a la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud que, en caso de que la Secretaría Distrital de Integración Social se niegue a autorizar el hogar permanente, velen por el aseguramiento en salud y protección social de Carolina, y garanticen su institucionalización.

12. La Secretaría Distrital de Integración Social, la Superintendencia de Salud, la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte (E.S.E) allegaron escritos de contestación.

13. Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS)[14]. En respuesta brindada el 10 de septiembre de 2024, su representante legal manifestó que aunque Carolina cumple los criterios para acceder al servicio Centro Integrarte Atención Interna, se encuentra en lista de espera debido a que la totalidad de cupos están cubiertos, ya que la demanda supera la oferta institucional, los recursos son limitados y el servicio es ampliamente solicitado por personas que, al igual que la usuaria, están en situación de discapacidad y cumplen los criterios para acceder al mismo. Aseguró que en el momento en que se le asigne cupo a Carolina, se procederá a hacer las gestiones de su ingreso.

14. Así mismo, la Secretaría Distrital de Integración Social adujo que las autoridades judiciales no pueden intervenir en la consolidación de los listados, programas y planes destinados a proveer apoyos a la población que implementa y administra esta entidad, pues dichos programas exigen el cumplimiento de procedimientos administrativos, requisitos y criterios constituidos para cumplir la función social del distrito, de una manera eficiente, teniendo en cuenta la escasez de los recursos con los que se cuenta. Con base en ello, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad o que, en su defecto, se declarara que dicha entidad no había vulnerado los derechos de Carolina.

15. Finalmente, la Secretaría Distrital de Integración Social sostuvo que no vulneraron los derechos alegados al no ingresar de manera inmediata a la señora Carolina a un Centro Integrarte Atención Interna; toda vez que dicho proceder desconocería el derecho a la igualdad y otorgaría a la accionante un trato privilegiado claramente injustificado y discriminatorio frente a las otras personas que también se encuentran en la lista de espera para ingreso a la modalidad de atención y que cumplen criterios para nuestras modalidades. Por último, afirmó que los servicios de salud solicitados como tratamiento integral son responsabilidad es de la EPS.

16. Superintendencia de Salud[15]. El subdirector técnico de la entidad dio respuesta alegando falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitando la desvinculación del proceso, dado que esta entidad no tiene la facultad de prestar servicios de salud.

17. Secretaría Distrital de Salud[16]. La jefe de la Oficina Jurídica indicó que la entidad no tiene conocimiento de ninguno de los hechos narrados en la demanda y que, una vez revisada la base de datos, la accionante se encuentra afiliada al régimen subsidiado a través de Capital Salud EPS-S, entidad responsable de proveer los servicios de salud correspondientes. Por consiguiente, alegó falta de legitimación por pasiva y solicitó que se desvincule a esa entidad.

18. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte (E.S.E)[17]. A través del jefe de la Oficina Jurídica, la entidad indicó que ha cumplido con sus obligaciones constitucionales al brindar atención médica integral a la accionante y así lo seguirá haciendo conforme sea autorizado por el ente asegurador. En consecuencia, destacó que no había vulnerado ningún derecho de Carolina y solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela.

3. Las decisiones de instancia en el marco del proceso de tutela

19. Sentencia única de instancia[18]. En única instancia, el 20 de septiembre de 2024, el Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá negó el amparo, al considerar que la lista de espera respondía a criterios objetivos, por lo que ordenar la inclusión inmediata en el Centro sería violatorio de los derechos de las otras personas que están en la lista de espera. Asimismo, concluyó que sus factores de riesgo estaban siendo atendidos por el Hospital Simón Bolívar oportunamente. Sobre el tratamiento integral, determinó que no existía información probatoria que permitiera afirmar una negligencia en el tratamiento por parte de la EPS.

II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN

20. Primer decreto de pruebas. Mediante Auto del 19 de diciembre de 2024, la magistrada sustanciadora vinculó al proceso al Hospital Simón Bolívar, a Gloria, a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría Distrital de la Mujer, a la comunidad indígena Yuma y al resguardo indígena El Valle. También solicitó a las partes involucradas, así como a diversas entidades y organizaciones, que proporcionaran la información necesaria para el estudio del caso[19], y comisionó al Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá para que entrevistara a Carolina, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo con el fin de garantizar que la comunicación con Carolina se surtiera de la manera menos invasiva posible.

21. Segundo y tercer decreto de pruebas. Una vez valorado el material recaudado, la magistrada sustanciadora decidió decretar nuevas pruebas y requerir las que no fueron recaudadas mediante Auto del 7 de febrero de 2025. Por último, a través del Auto del 11 de febrero de 2025, el despacho sustanciador estimó pertinente que Capital Salud, EPS-S a la cual está afiliada la accionante, allegara respuesta a los hechos que dieron origen a la tutela, por lo que requirió a esta entidad para que se pronunciara al respecto.

22. A continuación, se presenta una síntesis de las respuestas de las entidades y particulares.

23. Juzgado 63 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá[20]. El juzgado informó que con el fin de dar cumplimiento a la orden de la magistrada sustanciadora y teniendo en cuenta la instrucción de que la entrevista a Carolina contara con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, realizó una reunión previa en la que participó un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de dicha entidad y del Hospital Simón Bolívar. De un lado, se contó con la participación de una trabajadora social, un médico internista y una psicóloga del Hospital Simón Bolívar, quienes han tratado directamente a Carolina en los últimos meses; y, de otro, con cuatro funcionarias de la Defensoría del Pueblo, dentro de las cuales se encontraba una psicóloga y la Defensora Pública de la Regional Bogotá de la Unidad de derecho público y privado del área de familia.

24. El juzgado indica que en dicha reunión preliminar se concluyó que las psicólogas serían las profesionales que abordarían el cuestionario, dada su experiencia en el manejo de personas en situación de discapacidad; a la par, también se contó con el acompañamiento de los profesionales del hospital para supervisar el comportamiento anímico y de salud de Carolina en la entrevista; así como, también estuvieron presentes las abogadas designadas por la Defensoría del Pueblo a fin de garantizar los derechos y garantías de Carolina. Como resultado, el Juzgado remitió dos videos en los que consta la entrevista de Carolina, destacando que mientras que se le hicieron las preguntas previamente remitidas por la magistrada sustanciadora, Carolina estuvo muy atenta, receptiva y dispuesta. El juzgado también envió tres breves entrevistas a los profesionales (el médico internista, la psicóloga y la trabajadora social) que actualmente están asistiendo a Carolina en el Hospital Simón Bolívar.

25. Defensoría del Pueblo[21]. La Defensoría del Pueblo remitió un informe de la entrevista adelantada a Carolina, dividido en sus (i) condiciones generales; (ii) condiciones de salud; (iii) académicas; (iv) socioeconómicas; (v) familiares; (vi) étnicas, y finalizó con unas consideraciones y conclusiones generales. Sobre el primer punto, destacó que Carolina estaba tranquila, con una presentación física adecuada y aseada, además de que se lograba comunicar de manera verbal en un lenguaje comprensible. Al preguntársele si entendía qué era una tutela mencionó que mediante esta se interponía una “queja”, a lo que el equipo interdisciplinario le aclaró en qué consistía. Además, Carolina manifestó que se sentía muy bien en el hospital y que solo era visitada por Gloria; también indicó que le gustaba pintar, escribir y escuchar radio.

26. En segundo lugar, sobre sus condiciones de salud, ella informó que tiene un tratamiento permanente, brindado por varios profesionales que la acompañaron en la entrevista. También refirió que ella considera necesario estar en un lugar en el que cuente con seguimiento de médicos y enfermeros pues sus tratamientos no pueden ser suspendidos; además de que, le gustaría estar en un lugar en el que hubiese animales y en donde ella pueda pintar, escribir, colorear y estudiar, pues le gustaría ser maestra.

27. En tercer lugar, en torno a sus condiciones académicas, afirmó haber estudiado hasta grado octavo, pero indica que debió interrumpir sus estudios “debido a que se enfermó, haciendo referencia a un episodio donde narra brevemente que fue violada por un hombre desconocido, cuando ella se desplazaba por un camino”[22]. Respecto de sus condiciones socioeconómicas, Carolina mencionó que vivía en una finca donde realizaba labores de cuidar a los animales, ordeñar las vacas que eran 25, y atender su padrino quien es hijo de la señora que la cuidó. Refirió que “recibía dinero por las labores que realizaba y la señora que la cuidaba le decía en las mañanas que se arreglara para ir a trabajar. No tiene un lugar para vivir actualmente, ni bienes propios”[23].

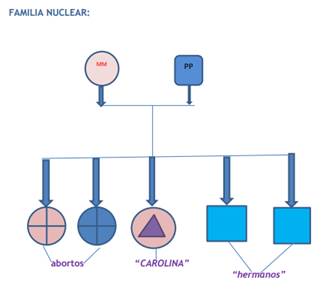

28. Sobre sus relaciones familiares, la Defensoría del Pueblo elaboró los siguientes esquemas, dividiéndolos entre su familia biológica y de acogida. En la primera, Carolina menciona la existencia de dos abortos de su madre, pero también refiere que tuvo conocimiento de que después de que ella nació, su madre biológica tuvo dos hijos “uno es policía y el otro viaja en aviones”[24]. El esquema de esta familia es el siguiente:

Diagrama n.º 1. Familia nuclear de Carolina.

Fuente: respuesta de la Defensoría del Pueblo al auto de pruebas.

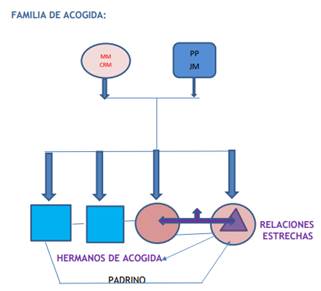

29. Sin embargo, Carolina reconoce a su familia de acogida como su familia afectiva, donde dice que llegó “desde ‘el primer día de nacida’, aprendió labores del campo y estuvo estudiando hasta grado octavo”[25]. Respecto a sus hermanos de acogida Carolina dice que “el primero es ‘Aldemar’ de quien recibe llamadas con frecuencia y quien es reconocido como su padrino y cuando llama pregunta por su salud, le sigue ‘Tomás’ que tiene 4 hijos, sus sobrinos y sigue ‘[Gloria] la consentida por todos de quien se expresa como la “religiosa la monja” y quien se hizo cargo de ella cuando su ‘mama’ murió”[26]. El esquema de esta familia se expone a continuación:

Diagrama n.º 2. Familia de acogida de Carolina.

Fuente: respuesta de la Defensoría del Pueblo al auto de pruebas.

30. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se le pregunta a Carolina sobre su red de apoyo, ella indica que no quiere saber dónde se encuentra su madre biológica y hace mención constante a Gloria y a Víctor[27], quienes “están “pendiente (sic) de ella” y hacen llamadas periódicas para preguntar por su estado de salud”[28]. Por otra parte, Carolina reconoce que pertenece al grupo étnico Yuma, pero afirma que “no quiere saber de ellos, porque ‘son malos’”. Niega el uso de la lengua propia y desarraigo de usos y costumbres étnicas, porque manifiesta que desde los primeros días de nacida fue entregada a la señora que reconoce como madre y cuidadora”[29].

31. Por último, la Defensoría destacó que Carolina es una persona adulta en situación de discapacidad cognitiva y afecciones médicas que no determinan su capacidad legal ni la manifestación de su voluntad; razón por la cual no es sujeto de apoyos en el marco de la Ley 1996 de 2019. Además, alega que el episodio de posible violencia sexual que sufrió Carolina aún no está resuelto y que parece ser el hecho que desencadenó su deterioro de salud y sus enfermedades actuales. A este análisis se suma su condición interseccional, cuando Carolina es una mujer en condición de discapacidad cognitiva, perteneciente al grupo étnico , del cual está desarraigada territorialmente, desconoce el paradero de su familia biológica, no posee empleo y requiere del apoyo del Estado, “en lo posible fuera de Bogotá, teniendo en cuenta su situación de salud física y mental y el no contar con red de apoyo familiar en esta ciudad”[30].

32. Teniendo en cuenta esto, la Defensoría recomienda que Carolina tenga una asistencia médica permanente dada la debilidad de su sistema inmunológico, sea ubicada en un lugar que le brinde motivación para su proyecto de vida y la formación académica que desea seguir, en lo posible ubicada fuera de la ciudad. Finalmente, subraya la importancia de una vinculación inmediata a los servicios de atención especializada en psicología, debido a la situación de violencia sexual a la fue sometida, según su relato.

33. Gloria[31]. Informó que aunque Carolina pertenece a la comunidad indígena Yuma, ella no ha convivido con miembros de dicha etnia y ellos no le han brindado ninguna ayuda. También refiere que su madre, Amparo –quien asumió el cuidado y crianza de Carolina– falleció hace 8 años, por lo que Carolina quedó desprotegida. Después de ese suceso, Gloria pudo apoyarla por tres años, pero luego fue acogida por la Fundación Cielo. Indica que desde 2022 en adelante pudo seguirla acompañando a citas médicas y la apoyó con elementos de uso personal, pero dado que pertenece a una comunidad religiosa, fue trasladada a otro país. Por otra parte, respecto de la situación actual de Carolina, Gloria afirma que ella tiene capacidad de comunicación e interacción con otras personas, pero tiene profundas dificultades en su autocuidado, requiriendo ayuda y vigilancia continua.

34. Finalmente, Gloria subraya que por su pertenencia a una comunidad religiosa, no la puede apoyar económicamente y aunque regresó al país para tratar de solucionar la situación de Carolina –contando con un permiso de los superiores mayores para ello– está “dispuesta a seguir en contacto con ella en la medida de [sus] posibilidades, pero no pued[e] hacer más. No [le] une a Carolina más que el deseo de ayudar a una persona totalmente desprotegida y vulnerable”. Además, destacó que ha perdido el contacto con la madre y demás familia de Carolina y que solo sabe que ellos viven en Supía (Caldas). Según afirma, Carolina le ha manifestado que en una oportunidad que vio a su mamá, ella la trató mal y la despreció.

35. Como respuesta al Auto del 7 de febrero de 2025, Gloria allegó un nuevo documento en el que afirmó no tener conocimiento sobre ninguna información de los hermanos biológicos de Carolina, más allá de la que fue proporcionada por ella misma. Al respecto, añadió que la “la percepción de la realidad que tiene Carolina es diferente dado (sic) su discapacidad, la información que proporciona puede estar sesgada o no coincidir con la realidad”[32]. Indicó también que Aldemar y Tomás, sus hermanos, son campesinos y por ello no manejan tecnología y no tienen contacto con Carolina desde hace varios años. Sobre el hecho victimizante que se refiere en varios documentos del expediente, manifestó que, cuando Carolina tenía entre 10 y 12 años, uno de los hermanos de Gloria tuvo que huir de la tierra en la que vivía y trabajaba.

36. Por otro lado, relató que Carolina estuvo al cuidado de Amparo, su madre, desde antes de cumplir su primer año de vida y finalizó su intervención afirmando que actualmente se encuentra en Colombia, visitando con regularidad a Carolina en el hospital, lavándole la ropa y suministrando, en la medida de sus posibilidades, sus elementos de aseo personal.

37. Fundación Cielo[33]. La Fundación[34] informó que tiene un enfoque de empoderamiento de sus beneficiarios/as para que logren vivir de manera independiente y estable a través del desarrollo de sus respectivos proyectos de vida. Sobre el caso en particular, relató que Carolina ingresó el 15 de marzo de 2022 para recibir servicios de vivienda (alojamiento temporal), alimentación, medicina, psicología, trabajo social, jurídico y espiritual según sus necesidades. Reconoció también que no cobraba una cuota a Gloria para el sostenimiento de Carolina, sino que ella desde sus posibilidades la apoyaba con elementos de aseo personal y con el valor de los transportes hacia el lugar de atención médica. Esto ocurrió hasta el 13 de agosto de 2024, fecha en la que se le dio egreso como consecuencia de su hospitalización.

38. Anterior al egreso, en 2023, debido a sus antecedentes médicos, la Fundación consideró enviar una petición a la Secretaría de Integración Social en busca de alojamiento. Lo anterior por cuanto (i) no contaban con los recursos financieros para contratar personal médico especializado ni para cubrir los costos asociados al tratamiento continuo que Carolina requería; (ii) tampoco contaban con la infraestructura necesaria para atender su situación de salud (iii) la misión de la fundación está orientada a objetivos específicos que no incluyen atención médica continua, por lo que asumir esa responsabilidad implicaba desviar recursos y comprometer la calidad de su labor; (iv) proporcionar atención médica permanente podría ir en contra del empoderamiento y autonomía del usuario, que es uno de los propósitos de la fundación y; (v) podrían enfrentar consecuencias éticas y legales si intentaban asumir responsabilidades médicas para las que no estaban preparados.

39. Para finalizar, la fundación manifestó se comunica con Gloria únicamente para lo referente a la acción de tutela, pero que es testigo de su interés permanente por Carolina, incluso desde la distancia.

40. Capital Salud EPS-S. Como respuesta al Auto del 11 de febrero de 2025, la apoderada de la Empresa Prestadora de Salud en una primera comunicación solicitó acceso al expediente. En un segundo documento, manifestó la posible configuración de una nulidad que tendría origen en que esta entidad no fue notificada de la admisión de la tutela, y tampoco se le concedió un término para ejercer sus derechos a la contradicción y defensa. Empero, relacionó los datos asociados a la afiliación de Carolina en régimen subsidiado como cabeza de familia y remitió también el histórico de autorizaciones de consultas por especialista en infectología y traslados terrestres para recibir atención médica.

41. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que mediante Auto 346 del 25 de marzo de 2025, la Sala Tercera de Revisión constató que, en efecto, Capital Salud EPS-S no fue notificada del proceso de tutela por los jueces de instancia, por lo que encontró configurada una nulidad por indebida notificación. En esta misma providencia, la Sala declaró saneada dicha nulidad en sede de revisión, en virtud de que: (i) el caso versa sobre la afectación a los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección; (ii) la situación apremiante de la agenciada hace urgente darle pronta solución al caso; (iii) en sede de revisión la EPS sí fue notificada mediante Auto del 11 de febrero de 2025, es decir, antes de la emisión de la sentencia; (iv) hasta ese momento ningún juez de tutela ha tomado decisiones que tengan implicaciones directas sobre la entidad; y (v) en casos excepcionales como este, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha permitido el saneamiento en sede de revisión. Por todo lo anterior, la Sala resolvió vincular a la EPS, concederle acceso al expediente para que se pronuncie sobre el mismo, y poner a disposición de las partes la documentación allegada.

42. En un documento posterior, la apoderada especial de Capital Salud EPS-S manifestó que a Carolina se le han autorizado distintos servicios de salud y traslado, siendo el último una consulta de control o de seguimiento por especialista en infectología el 7 de marzo de 2025. Indicó también que Carolina continúa internada en el hospital, que el área de trabajo social estableció nuevo contacto con la SDIS, en donde le indicaron que actualmente Carolina ocupa el turno 240 de 411 en la lista de espera para ingresar a los Centros Integrarte, y que la EPS ha autorizado todos los servicios requeridos durante su estancia hospitalaria.

43. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E- Hospital Simón Bolívar[35]. Esta entidad indicó que Carolina ingresó al Hospital Simón Bolívar el 18 de septiembre de 2024 y que a la fecha continúa internada allí bajo supervisión médica, encontrándose actualmente en buenas condiciones, alerta y orientada en las tres esferas de la conciencia. Señala que su hospitalización fue necesaria puesto que presentó un fallo virológico derivado del VIH que padece; así como de complicaciones secundarias como la epilepsia, crisis bronquiales y el manejo de las secuelas de toxoplasmosis cerebral y la necesaria intervención quirúrgica que se le debió realizar para extraerle múltiples cálculos en su vesícula biliar. En suma, durante el periodo que Carolina ha estado internada se le ha brindado (i) tratamiento farmacológico para tratar el VIH; (ii) manejo neurológico y seguimiento a la epilepsia; (iii) manejo para sus complicaciones respiratorias y (iv) procedimientos quirúrgicos (laparoscopia para la extracción de los cálculos).

44. Por otra parte, el Hospital Simón Bolívar destacó que dada la situación de discapacidad múltiple de Carolina se requiere continuar tratándola con un enfoque multidisciplinario que comprende (i) una atención neurológica continua; (ii) monitoreo inmunológico; (iii) soporte respiratorio y seguimiento; (iv) cuidado físico y rehabilitación ya que ella está en condición de discapacidad motriz, especialmente, en las extremidades inferiores y (v) seguimiento psiquiátrico, dado su trastorno del desarrollo intelectual, posiblemente asociado a esquizofrenia. Todo ello, afirma, podrá ser brindado siempre que se cuente con la respectiva autorización del ente asegurador de Carolina. En comunicación posterior, allegada el 5 de febrero, el hospital remitió nuevamente la historia clínica de Carolina pero no contestó las preguntas formuladas en el Auto del 7 de febrero de 2025.

45. Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá - SDIS[36]. La subdirectora para la discapacidad de la entidad señaló que los Centros Integrarte Acción Interna tienen por objeto promover el desarrollo de competencias que permitan a las personas en condición de discapacidad adquirir destrezas en la ejecución de sus actividades de la vida diaria, aumentar sus niveles de independencia y socialización, y fomentar su inclusión en distintos entornos. Adicional a esto, la subdirectora referenció algunas características de los Centros Integrarte, sus objetivos y la población que cobija.

46. Luego, como respuesta al Auto del 6 de febrero de 2025, la subdirectora remitió un nuevo documento en el que señaló que el orden en la lista de espera para acceder a los Centros Integrarte responde a la fecha de validación de condiciones, sin tener en cuenta criterios de priorización. Indicó que, excepcionalmente, dan prioridad a algunos casos por órdenes de autoridades administrativas o judiciales. La entidad manifestó que el estudio de casos para el ingreso se adelanta a través de visita domiciliaria o institucional, entrevista, aplicación de tamizaje de sistema de apoyos y revisión de la historia clínica por parte de un equipo profesional de las unidades operativas de la Subdirección para la Discapacidad[37]. Asimismo, indicó que se tiene en cuenta el enfoque interseccional en dicho proceso.

47. Sobre la financiación de los Centros Integrarte, la entidad refirió que cuenta con los recursos para ello en el Proyecto de Inversión 8047 “Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C” y que el programa se sostiene también con los recursos del asociado que gana el proceso competitivo para la prestación del servicio a través de convenios de asociación. Asimismo, afirmó que, como la entidad a cargo, adelanta las gestiones de planeación necesarias para dar continuidad en la atención a la población cuando hay cambios en el asociado.

48. En referencia a la atención médica de los beneficiarios del programa, la subdirectora señaló que este no cuenta con atención en salud, pero todos sus beneficiarios están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y los responsables de prestar el servicio se encargan de gestionar citas, medicinas, pañales y demás servicios que ordene su médico tratante.

49. Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá[38]. La jefa de la Oficina Asesora Jurídica solicitó desvincular a la entidad por no existir actuación u omisión de su parte que constituya una vulneración a los derechos fundamentales de la accionante. Además, sobre el caso particular, esta entidad indicó que, bajo una óptica interseccional, la Corte Constitucional debería otorgar medidas distintas a las que otorgaría a partir del análisis de cada uno de los factores de vulnerabilidad de la agenciada aisladamente considerados. En consideración de la Secretaría, a Carolina se le está vulnerando sus derechos puesto que la aplicación de criterios objetivos para la asignación de cupos en los Centros Integrarte, sin considerar las múltiples condiciones de vulnerabilidad de la agenciada, resultaba una vulneración al principio de igualdad sustancial, pues la confluencia de varios factores de vulnerabilidad la sitúa en una posición de discriminación particularmente intensa.

50. Como respuesta al Auto del 6 de febrero de 2025, la misma funcionaria remitió un nuevo documento. En él informó que cuenta con varias estrategias para brindar atención psicosocial y orientación, asesoría y representación jurídica a mujeres víctimas de violencias en el distrito[39], entre ellas, las Duplas de Atención Psicosocial, un equipo conformado por profesionales en psicología y trabajo social, a través de los que se brinda atención a mujeres víctimas de violencias en espacios presenciales o telefónicos post-emergencia. En esos procesos: (i) se permite la expresión de las emociones generadas por el hecho de violencia; (ii) se da un acercamiento interdisciplinario a la situación; (ii) se orientan procesos de activación de rutas. Este programa se puede implementar en el caso de Carolina, únicamente con su consentimiento y corresponsabilidad.

51. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá[40]. La jefa de la Oficina de Asuntos Jurídicos remitió un documento en el que evidenció que Carolina se encuentra afiliada en el régimen subsidiado con Capital Salud EPS-S, caracterizada como población especial por ser víctima del conflicto armado. En documento posterior[41], la misma funcionaria expuso que, en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, la Secretaría desarrolla la estrategia Red de Cuidado Colectivo de Rehabilitación Basada en la Comunidad – RBC con el fin de promocionar la salud, la inclusión social y el empoderamiento de personas en condición de discapacidad mediante redes de apoyo y la gestión comunitaria del cuidado.

52. Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS[42]. Señaló que, en conjunto, y desde una lectura interseccional[43], la experiencia de vida de Carolina refleja la manera en que barreras sociales, violencias estructurales e inequidades se entrelazan de manera simultánea, impidiendo el disfrute pleno de sus derechos. Por ello, existe una obligación institucional de asegurar el diseño, acceso y permanencia de medidas que propendan por la superación de estas condiciones en su totalidad.

53. Asimismo, resaltó que la garantía de este derecho en casos de personas en situación de discapacidad no podía devenir en la pérdida de su libertad como resultado de su institucionalización. Por ello, la modalidad y centro de cuidado que termine asistiendo a Carolina no solo no debe agravar su sentimiento de abandono y carencia de soporte emocional dada la lejanía de su red de apoyo, sino que debe garantizar el reconocimiento de su voluntad y autonomía como presupuestos básicos del ejercicio de su capacidad jurídica. Esto abarca asegurarse, en sede de revisión, de cuáles son las preferencias de la agenciada sobre la tutela interpuesta, más allá de verificar si sabe que esta se interpuso mediante agente oficioso. En esa misma línea, PAIIS resaltó una preocupación relacionada con que los Centros Integrarte puedan constituir una forma de institucionalización, por lo que afirmó que es necesario evitar el aislamiento de las personas en condición de discapacidad, procurando robustecer redes de apoyo y sistemas de atención comunitarios que respondan a sus necesidades.

54. Por último, PAIIS recomendó puntualmente: (i) asegurar que la voluntad de Carolina sea escuchada y respetada en el proceso; (ii) comunicar cada decisión en un formato de fácil comprensión; (iii) garantizar el acceso a servicios de atención domiciliaria y especializada, que prevengan su institucionalización, como responsabilidad de la EPS; (iv) asegurar acompañamiento psicológico a Carolina para que, si así lo desea, pueda tramitar el trauma ocasionado por la violencia sexual[44] de la que fue víctima y las múltiples expresiones de abandono y; (v) ordenar al Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU) que enriquezca su oferta institucional para consolidarse como una alternativa para la institucionalización de personas en condición de discapacidad.

55. Corporación Polimorfas[45]. Esta organización también resaltó la necesidad de abordar el caso desde un enfoque interseccional. En su concepto, esto se materializa dando prioridad a Carolina en la lista de espera para ingresar al Centro Integrarte, pues si bien los criterios objetivos son importantes, el principio de igualdad material requiere que se consideren las barreras adicionales que enfrenta la agenciada en comparación con otros solicitantes. Esta Corporación también sostuvo que las medidas adoptadas deben garantizar la autonomía y dignidad de Carolina, incluyendo el acceso a un tratamiento integral que aborde sus condiciones físicas y psicosociales, así como el apoyo que requiere para su autocuidado, sustentado en el derecho a la autonomía y el respeto de su voluntad.

56. La corporación señaló que, si bien la ausencia de otras opciones limita su capacidad de tomar decisiones, la atención de las necesidades de Carolina no debería utilizarse como justificación para replicar prácticas de sustitución de su voluntad. Por ello, es importante que se le explique claramente a Carolina: (i) cómo se tomó la decisión; (ii) cómo funcionan los centros; (iii) a dónde será remitida; (iv) cómo podrá mantener relación con su familia; (v) cómo es la rutina en esos centros y; (vi) cómo podrá mantener contacto con la comunidad si así lo desea. Sobre este último punto, preocupa a la corporación que las actividades sean ejecutadas únicamente al interior de los centros, reforzando la marginación e institucionalización como recurso válido, por lo que recomendó ordenar a la SDIS crear una estrategia de interacción entre los centros y la comunidad.

57. Grupo de Acciones Públicas – GAPI de la Universidad ICESI[46]. El GAPI señaló la importancia de abordar el caso desde una perspectiva interseccional, lo que implica: (i) asegurar una atención integral en salud con enfoque diferencial, incluyendo servicio de enfermería, tratamientos especializados y acompañamiento psicosocial continuo; (ii) adoptar ajustes razonables para abordar las barreras que enfrenta Carolina en el ejercicio de sus derechos; y (iii) alternativas de cuidado no institucionalizado, buscando alternativas de cuidado comunitario con participación de la comunidad indígena y redes de apoyo locales, entre otros.

58. El Grupo puso de presente que el caso presenta una barrera de rehabilitación integral, pues Carolina no cuenta con una red de apoyo, lo que impide el mejoramiento de su calidad de vida y su plena integración a través de procesos terapéuticos, educativos y formativos. Dado que la ley reconoce como barrera de rehabilitación el medio familiar y social, y que la familia no solo se constituye por consanguinidad, el GAPI consideró que esta Corte debería establecer a quién considera la agenciada su familia para que esta pueda acompañar su proceso en un entorno seguro y conocido para ella. Finalmente, el Grupo resaltó la necesidad de fortalecer los Centros Integrarte, asegurando su articulación con la política de discapacidad y el SIDICU para ampliar la cobertura. A falta de cupo en este proyecto, podría buscarse algún subsidio económico transitorio a la Fundación que asume el cuidado de la agenciada.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia

59. La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial descrita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el Auto del 26 de junio de 2024, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional.

2. La acción de tutela cumple con los requisitos formales de procedencia

60. El Decreto 2591 de 1991 establece un conjunto de requisitos formales que deben acreditarse para que la acción de tutela sea procedente y pueda estudiarse de fondo. La Sala encuentra que estos requisitos se encuentran satisfechos en el caso concreto, como se pasa a explicar.

61. Legitimación en la causa[47]. La Sala estima que en el presente caso se acredita tanto la legitimación por activa, como aquella por pasiva.

62. Legitimación en la causa por activa. La legitimación en la causa por activa se encuentra acreditada. En este caso la Fundación Cielo, quien interpone la acción de tutela, actúa como agente oficioso, y se configuran los supuestos para admitir esta figura pues Carolina, la titular de derechos fundamentales no se encuentra en condiciones actuales de defenderlos[48]. En efecto, en el escrito de tutela[49] la Fundación Cielo señala que, para el momento en el que se interpuso la acción de tutela, Carolina se encontraba internada en el Hospital Simón Bolívar debido a una recaída en sus defensas; así mismo, la Fundación resaltó que Carolina es una persona en vulnerabilidad manifiesta que requiere cuidados y apoyo especial[50], dada la situación de discapacidad múltiple en la que se encuentra.

63. La situación de indefensión de Carolina en el momento en el que presentó la acción de tutela a su favor, se desprende de varios elementos. En primer lugar, del certificado del Ministerio de Salud y Protección Social del 9 de agosto de 2023 en donde consta que ella se encuentra en condición de discapacidad múltiple, intelectual y psicosocial. En esta certificación se le asignó un porcentaje de cognición del 75%[51], en una escala de 0 al 100%[52].

64. En segundo lugar, para la fecha en la que se interpuso la acción de tutela, según la historia clínica remitida por el Hospital Simón Bolívar, Carolina se encontraba hospitalizada. En la historia consta que tras haber ingresado al servicio de urgencias de este hospital el 13 de agosto de 2024, el día siguiente se ordenó su hospitalización por neurología[53]; y para el 6 de septiembre de 2024[54] –fecha de interposición de la acción de tutela– continuaba hospitalizada, como incluso se encuentra hoy en día. En consecuencia, la situación de salud de Carolina pone en evidencia que ella no estaba en condiciones de presentar la acción de tutela de manera directa.

65. Sumado a lo anterior, la Sala destaca que si bien en la entrevista realizada a Carolina por parte de la Defensoría del Pueblo, esta entidad informó que pese a su discapacidad múltiple, Carolina se puede comunicar y manifestar su voluntad sin necesidad de los apoyos regulados en la Ley 1996 de 2019[55], también destacó que “requiere un acompañamiento que le facilite su comprensión”[56]. Además, Carolina tiene conocimiento de la acción de tutela interpuesta a su favor por la Fundación Cielo, así como de los objetivos perseguidos con esta pues según el informe rendido por la Defensoría “Carolina afirmó haber estado en la Fundación Cielo y que ellos le habían ayudado, refiriéndose a la tutela[57]”.

66. Por último, la Sala llama la atención sobre casos de abandono social en los que se ha avalado la figura de la agencia oficiosa asumida, por ejemplo, por los representantes legales de las clínicas en los que se encuentran los agenciados. Ello sucedió en las sentencias T-428 de 2022, T-117 de 2023 y T-498 de 2024. En todas estas decisiones, tanto las condiciones de vulnerabilidad en salud, como la reclamación de su abandono social fueron determinantes en los análisis de las salas.

67. Todos los anteriores elementos permiten a la Sala concluir que en este caso la agencia oficiosa realizada por la Fundación Cielo acredita los requisitos fijados por la jurisprudencia de esta Corte, garantizándose la legitimación por activa.

68. Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito debe analizarse a partir de dos elementos. Por un lado, la pretensión principal de la agenciada, relacionada con la garantía de un cupo prioritario en los Centros de Atención Integrarte de la SDIS y, por otro lado, su situación actual de salud, por la que se encuentra hospitalizada. Así, acción de tutela satisface el presupuesto de legitimación en la causa por pasiva, puntualmente, respecto de la Secretaría Distrital de Integración Social, Capital Salud, la Secretaría Distrital de Salud y el Hospital Simón Bolívar. Sin embargo, no se acredita en relación con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

69. Primero, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) tiene la capacidad de responder a las pretensiones de la acción de tutela y, por ende, cuenta con legitimidad por pasiva en tanto es la entidad pública que administra los Centros Integrarte, en los que la Fundación Cielo solicitó un cupo para Carolina. Este cupo no fue reconocido de manera inmediata por la falta de disponibilidad, por lo que la agenciada actualmente se encuentra en una lista de espera. Es importante aclarar que el hecho de estar en lista de espera no garantiza el acceso material a los derechos fundamentales invocados, por lo que no puede considerarse que exista una carencia actual de objeto por hecho superado. Precisamente, el objeto de la acción de tutela es asegurar el acceso efectivo al servicio requisito y no limitarse al reconocimiento formal del cumplimiento de los requisitos para el ingreso.

70. En segundo lugar, Capital Salud tiene legitimidad por pasiva[58] al ser la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la que se encuentra afiliada Carolina en el régimen subsidiado, tal como informó la Secretaría Distrital de Salud en su respuesta en sede de revisión[59]. Luego, es esta la EPS que tiene a cargo la responsabilidad de prestarle los servicios de salud a Carolina. En este punto, es importante destacar que, debido a su estado de salud, ella se encuentra hospitalizada y ha requerido atención por parte de diversas especialidades médicas para controlar y superar sus patologías.

71. En tercer lugar, la Secretaría Distrital de Salud también tiene legitimidad por pasiva pues si bien no presta directamente los servicios de salud, al ser la entidad del Distrito de Bogotá que emite la política pública en materia de salud (artículo 1[60] del Decreto Distrital 507 de 2013[61]) tiene competencias generales sobre la manera en que este servicio es prestado y los enfoques especiales que se deben garantizar, por ejemplo, frente a personas en situación de discapacidad o en abandono social. Esto es relevante en tanto actualmente Carolina se encuentra en el Hospital Simón Bolívar ubicado en la ciudad de Bogotá, y las políticas que esta entidad emita pueden tener efectos en su situación.

72. En cuarto lugar, este requisito se cumple respecto del Hospital Simón Bolívar. Si bien esta institución no actúa como accionada en el proceso, se trata del centro médico que actualmente brinda los servicios de salud que requiere la agenciada y, además, es la institución que actualmente está a cargo de su cuidado efectivo. En ese sentido, está dentro de sus responsabilidades preservar la garantía de los derechos fundamentales de Carolina, especialmente a la salud y, de manera transitoria, al cuidado.

73. Por otra parte, no es posible predicar lo mismo respecto del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Si bien estas entidades tienen funciones importantes en materia de política pública en salud y vigilancia, control e inspección de las entidades que conforman el sistema de salud, lo cierto es que el alcance de sus competencias es nacional y no es posible identificar que estas entidades tengan alguna responsabilidad de cara a las pretensiones expuestas por la Fundación Cielo en el escrito de tutela. Por ello, se les desvinculará del presente trámite.

74. Tampoco se configura la legitimación por pasiva respecto del Resguardo Indígena El Valle ni de la comunidad Yuma, toda vez que, si bien en distintos momentos del proceso se ha mencionado que la agenciada pertenece a estas comunidades, ella misma manifestó no tener una relación cercana o activa con las mismas. Además, durante el trámite no se allegó ninguna prueba que permita constatar una actuación u omisión por parte de estas comunidades que diera lugar a una vulneración de derechos fundamentales. En ese mismo sentido, no se identificó ninguna responsabilidad específica de estos actores en la garantía de los derechos de la agenciada. Por esta razón, la Sala procederá a desvincularlos del trámite.

75. En el análisis de legitimación resulta pertinente referirse también a la participación en el proceso de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y a la Defensoría del Pueblo, entidades vinculadas en calidad de terceros intervinientes con funciones de acompañamiento y seguimiento. Al juez constitucional le corresponde adoptar las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el goce de los derechos en discusión, particularmente cuando se trata de personas en condición de especial vulnerabilidad. En virtud de lo anterior, esta Corte consideró procedente la vinculación de entidades que, pese a no haber sido accionadas, tienen competencias funcionales y misionales para contribuir a la protección y garantía de los derechos involucrados.

76. De conformidad con el artículo 3 del Decreto Distrital 428 de 2013[62], está dentro de las funciones de la Secretaría promover la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres en sus distintas diversidades étnicas, raciales y culturales, así como coordinar y dirigir la atención y asesoría oportuna a mujeres que sean objeto de cualquier tipo de violencia en orden a restablecer los derechos vulnerados. En este caso, Carolina fue presunta víctima de violencia sexual, lo que puede hacer necesaria la intervención de esta entidad.

77. La Defensoría del Pueblo, por su parte, tiene como propósito defender, promocionar y proteger los derechos humanos frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. En el marco de sus funciones, debe hacer recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los derechos humanos, y velar por su promoción y ejercicio. Lo anterior de acuerdo con el Decreto 025 de 2014[63]. En el marco de sus funciones, esta entidad tiene competencias que la obligan a contribuir a la protección y garantía de los derechos de Carolina en caso de que esto se encuentren efectivamente vulnerados.

78. Subsidiariedad[64]. Este supuesto se satisface puesto que el ordenamiento jurídico vigente no contempla un mecanismo específico que obligue a las entidades o a las personas accionadas a que le garanticen de cualquier modo los medios materiales de subsistencia necesarios para que Carolina supere o mitigue su situación de potencial abandono social y de los requerimientos necesarios para atender su condición de salud y de vulnerabilidad social. Sus condiciones de salud, socioeconómicas y de potencial abandono podrían estar comprometiendo gravemente derechos fundamentales como el de la dignidad humana, así como sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al mínimo vital y a la integridad física, dada su condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta.

79. En este punto también es importante tener presente que la agenciada se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad que justifica la intervención inmediata y definitiva del juez constitucional[65]. Esta conclusión se sustenta en la aplicación de un enfoque interseccional que permite evidenciar la confluencia de múltiples factores: se trata de una mujer, víctima de violencia sexual, con discapacidad múltiple (intelectual y psicosocial certificada), diagnosticada con VIH/SIDA, con afectaciones graves de salud física y mental, en situación de abandono social, y además inscrita como mujer indígena. Este cúmulo de condiciones no solo la convierten en sujeto de especial protección constitucional, sino que también imponen una carga reforzada al Estado para garantizar de forma urgente y efectiva la protección de sus derechos fundamentales.

80. Inmediatez[66]. Si bien para la fecha en la que se interpuso la acción de tutela –6 de septiembre de 2024– la Secretaría Distrital de Integración Social aún no había emitido una respuesta a la Fundación Cielo en relación con la posibilidad de conceder un cupo a Carolina en los centros Integrarte (esta fue allegada el 10 de marzo), para esta fecha Carolina ya se encontraba hospitalizada.

81. Este último hecho que está relacionado con varias de las pretensiones de la acción de tutela, tuvo inicio el 14 de agosto de 2024 pues, como se indicó previamente según la historia clínica remitida por el Hospital Simón Bolívar, Carolina fue hospitalizada aquel día por sus afectaciones neurológicas. Desde esa fecha este Hospital ha venido adelantando acciones para mejor su salud, pero no cuenta con una solución clara sobre el destino de Carolina dada su aparente situación de abandono social. Luego, es claro que entre el 14 de agosto de 2024 y el 6 septiembre del mismo año transcurrió menos de un mes, periodo de tiempo que es a todas luces razonable de cara al requisito de la inmediatez. Por lo tanto, la Sala encuentra que también se satisface este presupuesto.

82. Por las consideraciones anteriores, los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela se encuentran satisfechos, por lo que, a continuación, la Sala procederá a presentar el caso, y el problema jurídico que debe resolverse.

3. Presentación del caso, problemas jurídicos a resolver y estructura de la decisión

83. A la Sala Tercera de Revisión le corresponde analizar el caso de Carolina, una mujer de 37 años en situación de discapacidad múltiple (intelectual y psicosocial) que se encuentra en un estado de abandono social, al no contar con apoyo familiar. Además de los anteriores hechos, la historia de Carolina ha estado atravesada por un evento de abuso sexual del que fue víctima siendo adolescente y que desencadenó diferentes afectaciones de salud que profundizaron su situación de discapacidad. Años después de este suceso, Carolina fue diagnosticada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y, como consecuencia de ello, desarrolló diferentes afectaciones neurológicas como meningoencefalitis, epilepsia y toxoplasmosis[67]. Todas estas patologías implican que Carolina deba contar con un tratamiento médico constante, pero también con el apoyo y cuidado de una persona que pueda garantizar su estabilidad.

84. Sin embargo, Carolina no cuenta con una red familiar sólida. Ella nació en Supía (Caldas) en un hogar disfuncional en el que su madre biológica se dedicaba a realizar actividades sexuales pagas y no parecía haber una figura paterna. Dadas estas dificultades su madre la entregó a Amparo, una mujer que decide llevarla con el resto de su familia desde los 9 meses de edad. A partir de esta época Carolina convivió con la mujer que decidió acogerla, y los tres hijos que ella tenía, atravesando incluso un episodio de desplazamiento forzado.

85. El fallecimiento de Amparo, hace más de siete años, dejó a Carolina desprotegida. Ante esta situación, Gloria, una mujer perteneciente a una comunidad religiosa y a la vez una de las hijas biológicas de Amparo, cuidó de Carolina por un periodo de tres años, pero dada su imposibilidad de continuar cuidándola, la llevó a la Fundación Cielo en el año 2022. Esta institución, cuya misionalidad es la atención de personas en vulnerabilidad social con o sin VIH[68], afirma no estar en condiciones para continuar con el cuidado de Carolina y por ello solicita a la Secretaría Distrital de Integración Social un cupo en los Centros Integrarte; el cual, pese a ser concedido por esta entidad no fue otorgado a Carolina de manera inmediata, ya que esta entidad alegó no contar con disponibilidad de espacios, dejándola en una lista de espera.

86. A la par, la situación de salud de Carolina se complicó, por lo que fue necesario hospitalizarla en el Hospital Simón Bolívar desde el 14 de agosto de 2024 y hasta la fecha. Aunque Carolina ha presentado una mejoría significativa en su condición neurológica e inmunológica y es posible considerar que se encuentra en condiciones para ser dada de alta de dicha institución, su futuro es incierto. Carolina perdió contacto con su familia biológica, la mujer que decidió acogerla y criarla falleció hace varios años y no hay evidencia de que hubiese adelantado algún proceso judicial dirigido a reconocerla como su hija; y, pese a que Carolina creció junto con los hijos de Amparo, no se cuenta con información sobre dos de ellos y solamente Gloria ha asumido su cuidado temporal, siéndole imposible continuar haciéndolo. Esto implica que Carolina no cuenta con una red familiar que le pueda garantizar los cuidados que requiere.

87. Con estos elementos, a la Sala le corresponde analizar dos problemas jurídicos. El primero está dirigido a determinar si la Secretaría Distrital de Integración Social, desconoció los derechos fundamentales a la vida digna y al cuidado de una mujer en situación de discapacidad intelectual y psicosocial que, además fue víctima de un episodio de violencia sexual y que se encuentra en un estado de abandono social, al haberla ubicado en una lista de espera para acceder a un cupo en los Centros Integrarte Acción Interna, debido a que para la fecha de la solicitud no contaba con cupos disponibles.

88. El segundo problema implica determinar si la EPS-S Capital Salud y la Secretaria Distrital de Salud lesionaron los derechos a la vida y a la salud de una mujer en situación de discapacidad intelectual y psicosocial que, además fue víctima de un episodio de violencia sexual, que está diagnosticada con VIH y que se encuentra en un estado de abandono social a partir de los servicios de salud que la citada EPS le había prestado desde su ingreso al Hospital Simón Bolívar, pues la acción de tutela se interpuso después de que ella fuese internada allí.

89. Para dar respuesta a los anteriores problemas jurídicos, la presente decisión se referirá a los siguientes temas: (3.1) el modelo social de la discapacidad y su nueva lectura a la luz de la Ley 1996 de 2019; (3.2) el abandono social de las personas en situación de discapacidad y el deber cualificado del Estado frente a estos casos; (3.3) las tensiones que se presentan en escenarios de escasez de recursos públicos y el deber de garantizar derechos prestacionales; (3.4) el derecho fundamental al cuidado y los cuidados comunitarios como una herramienta valiosa en la protección de personas en situación de discapacidad y (3.5) el enfoque interseccional como un marco de análisis para casos en los que diferentes factores de discriminación se suman; (3.6) la protección constitucional reforzada que tienen las personas diagnosticadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y, por último, (3.7) se hará una breve recapitulación de jurisprudencia sobre los alcances del derecho fundamental a la salud. Con base en estos elementos, se resolverá el caso concreto.

4. El modelo social de la discapacidad y su lectura a la luz de la Ley 1996 de 2019

90. El artículo 13 de la Constitución exige comprender el principio de igualdad desde una perspectiva material, superando la idea de que para garantizar los derechos es suficiente dar un trato idéntico a todas las personas[69]. En virtud de lo anterior, esta cláusula constitucional conlleva la obligación de brindar una protección reforzada a grupos históricamente discriminados, con el fin de promover condiciones igualitarias de participación en la sociedad, como sucede con la población en situación de discapacidad[70].