COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Procesos en los cuales, según las pautas de ponderación, los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena no se satisfacen

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

Auto No. 2696 de 2023

Referencia: expediente CJU-2161

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán y la Jurisdicción Especial Indígena del Cabildo Resguardo Indígena de La Laguna-Siberia.

Magistrada sustanciadora:

Diana Fajardo Rivera

Bogotá, D. C., dos (02) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

1. De acuerdo con el escrito de acusación remitido por el Fiscal 1º Especializado de Popayán en el radicado 190016000000201900128,[1] el 18 de junio de 2018, hubo una reunión en la casa de la cultura en el corregimiento de Siberia, en la cual participaron funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y miembros de las comunidades indígenas Misak y Nasa. Entre estos, se encontraba el Gobernador del Resguardo Indígena Nasa La Laguna-Siberia, Andrés Antonio Almendras. Según el escrito de acusación, al señor Almendras no le gustaron “las verdades que se dijeron en esa oportunidad, pues advertían que [las fincas El Ambato, Palermo, Cidral y La Buitrera] eran de los Misak, que eran propiedad privada, y que los Nasa estaban invadiendo y vulnerando derechos sobre la constitución del resguardo.” Ante lo anterior, el Gobernador de La Laguna - Siberia abandonó la reunión. Esa tarde habría dado la orden para que su comunidad realizara daños en bienes de propiedad de los Misak.

2. El 25 de junio de 2018, aproximadamente a las 8 AM, miembros de la Guardia Indígena de la Comunidad Nasa del territorio La Laguna Siberia entraron de forma violenta a las mencionadas fincas, habitadas por los Misak, causando destrozos y daños en estas. Posteriormente, manifestaron a los habitantes que tenían “tres días para salir por las buenas, o de lo contrario ya venimos a sacarlos a la fuerza.”

3. Durante los siguientes días, los miembros de la Comunidad Nasa intimidaron a los habitantes de la zona. Explotaron “tatucos” artesanales, tiraron terrones en los techos de hoja de zinc y quemaron helechos.

4. El 19 de julio de 2018, miembros de la comunidad Nasa realizaron daños en árboles frutales y cultivos de café, quemaron potreros e hicieron desalojos. En la noche de ese día, desyerbaron potreros y se ubicaron en cada casa, invadiéndolas e indicando a sus habitantes que debían abandonar sus casas, pues de lo contrario las quemarían. Lo anterior, según reseña el escrito de acusación bajo el argumento de que los Misak no eran de ese sector y que “incluso muchos de ellos provenían del Perú, que no eran colombianos”.

5. En esa fecha, tras las amenazas, los miembros de la comunidad Misak abandonaron el lugar en el que estaban asentados.

2. Antecedentes procesales

6. El 30 de mayo de 2019, ante el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Popayán con función de control de garantías, se realizaron las audiencias de legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento contra el señor Andrés Antonio Almendras.[2] Se le imputó el delito de desplazamiento forzado agravado en modalidad dolosa y en calidad de autor, de conformidad con los artículos 180[3] y 181, numeral 2, del Código Penal.[4] Se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el Centro de Armonización Indígena Gualanday en Santander de Quilichao.

7. El 1º de junio de 2019, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono (Cauca) con función de control de garantías, se realizaron las mismas audiencias mencionadas en el párrafo anterior contra el señor Nibaldo Panche Chocue.[5] Se le imputaron los mismos delitos que a Almendras, pero no se le impuso medida de aseguramiento.

8. El 30 de septiembre del mismo año, el escrito de acusación fue radicado por la Fiscalía y fue asignado al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán.[6]

9. El 10 de diciembre de 2019, se instaló audiencia de formulación de acusación ante el juzgado mencionado. En esta, la defensora de los procesados solicitó la remisión del asunto a la Jurisdicción Indígena, al considerar que este consiste en un conflicto territorial entre los pueblos Nasa y Misak. El Fiscal, por su parte, se opuso a dicha solicitud. El mencionado juzgado remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, al considerar que estaba en presencia de un trámite de impugnación de competencia.

10. El mismo día, la Autoridad Tradicional del Resguardo Indígena de La Laguna-Siberia emitió un Pronunciamiento político frente al ejercicio de derecho propio Resguardo Indígena La Laguna Siberia dirigido al Consejo Superior de la Judicatura, en el que expuso cuáles son los procedimientos que se siguen en casos de desarmonías ocurridas en sus territorios.[7] Al respecto, señalan que “quizá nuestra intención de diálogo va más allá de la simple jurisdicción y pretende de cierta manera adentrarse en a los orígenes y la génesis de nuestro derecho mayor.” Así, el escrito empieza explicando el valor que tiene el territorio para dicha comunidad, señalando:

“Con todo lo anterior "Para nosotros los nasa la tierra no es solo un pedazo de loma o de llano que nos da comida, como vivimos en ella, como trabajamos en ella, como gozamos o sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida, entonces la miramos y la defendemos también como la raíz de nuestra cultura nasa para así garantizar el bakactewa nas nasa nesnxuuya"

Los Nasa somos un pueblo heredero de una tradición de resistencia cultural, manifestada principalmente en la defensa y protección del territorio como primeros habitantes, por tanto, este es el origen que nos permite recrear nuestro idioma, desarrollar nuestras prácticas culturales, nuestra ritualidad en el aprendemos a percibir a sentir a construir y compartir, en el transmitimos oralmente de generación en generación nuestros usos y costumbres.”

11. En cuanto a las autoridades indígenas, el citado pronunciamiento señala que estas son un grupo de comuneros elegidos por la máxima autoridad, los cuales están a cargo de coordinar los procesos de defensa, protección, control social y territorial y administrar justicia, desde sus usos y costumbres como pueblo Nasa. Adicionalmente, explica que en la comunidad no se configura el delito en el mismo sentido de la justicia ordinaria. Por el contrario, para el pueblo Nasa se denomina wee, que quiere decir desarmonía o enfermedad espiritual, los cuales se generan por las energías negativas que se encuentran en el territorio. Estas desarmonías generan desequilibrios, por lo que los comuneros deben ser armonizados por los sabedores ancestrales (The Wala), quienes intermedian la relación con las diferentes energías existente en el territorio.

12. Del mismo modo, se expuso que para corregir esos desequilibrios se acude al yuctze, que se refiere al remedio que permite responder a situaciones anómalas o problemáticas, pues expulsa las energías negativas tanto de las personas inmersas en la desarmonía como en las demás de la comunidad. Posteriormente, el caso se lleva a la asamblea, Nasa Wala, en la que la autoridad tradicional, obrando como juez natural, presenta el caso y el procedimiento a seguir, y da el espacio para la intervención de las partes. Igualmente, precisa que cuando las desarmonías son graves el caso lo resuelven en conjunto con los sabedores ancestrales y son conocidos por todo el Cabildo. Las sanciones imponibles son fuete, cepo, destierro, y, cuando las desarmonías son graves, se aplica pena de prisión en patio prestado. También se explica que cuando un foráneo, o persona no perteneciente a la comunidad, “genera desequilibrios que perturben la convivencia armónica a nivel individual o colectiva, bajo el fundamento cosmogónico como pueblo nasa, podemos armonizar acorde a nuestros usos y costumbres”, garantizando en todo caso “Equidad dentro de estos procedimientos”.

13. Finalmente, refirió que no entienden cómo la justicia ordinaria está procesando en este caso el supuesto delito de desplazamiento forzado, siendo que los hechos relatados se dieron en el marco del cumplimiento de los mandatos colectivos espirituales y de la unión de toda la comunidad. Termina afirmando: “Existe hoy una desacertada mirada, hacia el ejercicio de derecho propio que ejercen las comunidades indígenas y en muchas ocasiones los prejuicios conllevan a la estigmatización de estas comunidades y su verdadero ejercicio del derecho propio o llamado derecho mayor, ejercicio práctico que han desarrollado estas comunidades a lo largo de su historia.”

14. El 18 de diciembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán se abstuvo de pronunciarse, al considerar que estaba en presencia de un conflicto de jurisdicciones y no de un trámite de impugnación de competencia. Remitió el asunto de regreso al juzgado de origen.

15. El 28 de marzo de 2022, luego de varios aplazamientos, se instaló audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán.[8] Al respecto, vale destacar que en dicha audiencia se le reconoció la calidad de víctima al Cabildo Indígena Misak Ovejas Siberia de Caldono, la cual fue representada por su Gobernador, José Jaime Trochez Velasco.

16. Asimismo, el defensor de los señores Almendras y Panche Chocué solicitó que el asunto fuera remitido a la Jurisdicción Especial Indígena del Resguardo La Laguna Siberia (pueblo Nasa). Sobre ello, el juzgado corrió traslado a las partes e intervinientes. El Gobernador Indígena del Resguardo Ovejas Siberia (pueblo Misak), en calidad de víctima, señaló no estar de acuerdo con dicha solicitud, al considerar que en la justicia indígena no habría garantía de que se reparen sus derechos.[9] La Fiscal y la Procuradora estuvieron de acuerdo con la postura de la víctima en cuanto a no remitir el asunto a la Justicia Especial Indígena. Por su parte, el Gobernador del Resguardo La Laguna Siberia, nuevamente, solicitó la remisión del expediente a dicha jurisdicción.[10] Este reclamó la competencia para conocer el asunto y señaló que frente a este tipo de casos hay un tribunal indígena encargado del procedimiento. Explicó que la autoridad indígena ya ha tramitado situaciones similares a la que se discute actualmente.

17. En la misma audiencia, una vez las partes e intervinientes en el proceso penal presentaron sus argumentos sobre cuál es la autoridad competente para conocer de este caso, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán señaló que era competente para ello. Argumentó que, desde la Sentencia T-552 de 2003, la Corte Constitucional ha explicado que el ejercicio de la Jurisdicción Indígena debe servir como un mecanismo de control social y no un mecanismo de impunidad. El Gobernador del Cabildo Indígena Misak Ovejas Siberia señaló que no habría justicia real si estuviera en la Justicia Indígena de La Laguna Siberia. Adicionalmente, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán sostuvo que, “se pueden” configurar algunos factores de la Justicia Indígena -en especial señaló el territorial, subjetivo y objetivo-. Sin embargo, afirmó que los bienes jurídicos afectados son de niños, niñas y ancianos, según lo tiene estructurado la Fiscalía General de la Nación. Así, teniendo en cuenta que dichos sujetos fueron desplazados de su territorio, los hechos son muy graves. Además, quien en este caso podría ser victimario es quien reclama la competencia para juzgar. Bajo esa perspectiva, es la Justicia Penal Ordinaria la que debe velar por la justicia en este asunto.

18. El 4 de abril de 2022, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán envió el expediente a la Corte Constitucional. La Sala Plena lo repartió al despacho de la magistrada sustanciadora el 9 de mayo de 2022 y su entrega se hizo efectiva el día 11 siguiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia

19. La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

2. En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver

20. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones, los cuales se cumplen en el caso concreto, tal como se expone a continuación:[11]

|

Presupuesto |

Análisis del caso concreto |

|

Subjetivo: exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones.[12] |

Se cumple. El conflicto se presenta entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones: Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán (Jurisdicción Ordinaria) y el Resguardo Indígena de La Laguna-Siberia (Jurisdicción Especial Indígena). |

|

Objetivo: debe existir una causa judicial sobre la cual se presente la controversia.[13] |

Se cumple. El conflicto versa sobre el conocimiento del proceso penal que actualmente se adelanta contra el señor Andrés Antonio Almendras y Nibaldo Panche Chocué. |

|

Normativo: es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado expresamente las razones constitucionales o legales por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[14] |

Se cumple. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán señaló, con base jurisprudencia de la Corte Constitucional, que no se cumplen todos los requisitos de la jurisdicción indígena. En particular, sobre el factor objetivo, resaltó que los bienes jurídicos en juego son de suma relevancia pues afectan a niños, niñas y adolescentes frente a hechos muy graves, como el desplazamiento forzado. El Resguardo La Laguna Siberia argumentó que los hechos objeto del proceso penal se dieron en el marco de los mandatos colectivos espirituales de la comunidad. Igualmente, describió de manera general las autoridades involucradas en el juzgamiento, las sanciones imponibles y el trámite que se seguiría en contra de los procesados. |

3. La Jurisdicción Especial Indígena como expresión del carácter pluriétnico de la Nación y los factores para la activación de su competencia

21. Pese a la historia de mestizaje y raíces indígenas en Colombia, el reconocimiento jurídico de la diversidad étnica y cultural fue tardío. Apenas en 1991, la Asamblea Nacional Constituyente reconoció la Nación como pluriétnica y multicultural en la Constitución. De ahí que en esta se consagraran el artículo 1º, que identificó a Colombia como un Estado social de derecho participativo y pluralista, y el artículo 7º, que por primera vez reconoció el carácter étnico y cultural de la Nación y ordenó expresamente su protección.[15] Esto llevó a la transformación de la administración de justicia, permitiendo a las comunidades indígenas ejercer su propia jurisdicción dentro de su territorio. Este reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena encuentra fundamento en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo[16] y el artículo 246 de la Constitución así:

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”

22. El reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena en la Constitución Política y la validez jurídica otorgada a los sistemas de justicia utilizados por los pueblos originarios para resolver sus asuntos internos son fundamentales para garantizar la diversidad mencionada. La Constitución ordena el respeto al ejercicio de la jurisdicción indígena, que se basa en normas y procedimientos propios asociados a sus usos y costumbres.[17] Proteger el derecho propio de los pueblos indígenas, es decir, las reglas y pautas de organización que les son particulares, refleja su autonomía política y jurídica reconocida en el ordenamiento constitucional actual.[18] Por lo tanto, es necesario reconocer que en la sociedad colombiana coexisten diferentes realidades indígenas y que su pervivencia depende en gran medida del respeto a sus formas de organización y autogobierno, las cuales se basan en las cosmovisiones de quienes las integran.[19]

23. Sin embargo, en el mismo texto constitucional se estableció un condicionamiento expreso: que no se contraríe la Constitución y las leyes de la República. Al respecto, la Corte Constitucional se ha ocupado de construir una jurisprudencia robusta sobre el ámbito constitucional en el que se desenvuelve el mandato de respeto y preservación de las prácticas jurisdiccionales de las comunidades indígenas. Así, ha señalado que el análisis y el entendimiento de la Jurisdicción Especial Indígena en la jurisprudencia constitucional se basa en el principio de maximización de la autonomía de los pueblos indígenas y la minimización de sus restricciones.[20] Este principio establece que los límites de la autonomía deben (i) ser excepcionales y (ii) enmarcarse en lo “constitucionalmente intolerable.”[21]

24. Bajo esa lógica interpretativa, esta Corporación ha abordado distintas controversias enmarcadas, precisamente, en amplias discusiones sobre el margen competencial de la Jurisdicción Especial Indígena y su interacción con la Jurisdicción Ordinaria. Particularmente, en las sentencias T-617 de 2010[22] y C-463 de 2014[23] la Corte sistematizó los factores de activación de la competencia jurisdiccional de las comunidades indígenas, que serían pacíficamente reiterados en la jurisprudencia posterior: (i) el factor personal, (ii) el factor territorial, (iii) el factor objetivo y (iv) el institucional.[24] A continuación, se hará referencia estos cuatro presupuestos.

25. El factor personal hace referencia a “la pertenencia del acusado de un hecho punible o socialmente nocivo a una comunidad indígena”,[25] y el factor territorial constituye una garantía del “ámbito territorial” en el que se desarrolla el ejercicio de la jurisdicción indígena, por mandato explícito del artículo 246 constitucional, y en cuya extensión física se exige que hayan ocurrido los hechos del caso respectivo.

26. Al respecto, la Sala Plena ha destacado que “[e]l territorio de las comunidades indígenas es un concepto que trasciende el ámbito geográfico de una comunidad indígena. La constitución ha considerado que el territorio de la comunidad indígena es el ámbito donde se desenvuelve su cultura.” Igualmente, señaló que, “excepcionalmente”, el factor territorial debe ser atendido desde su “efecto expansivo”.[26] No obstante, este último criterio no admite ser leído de manera aislada. Primero, la Corte explicó con claridad que la referencia a la “excepcionalidad” significa que “cuando un hecho ocurre por fuera de los linderos geográficos del territorio colectivo, pero culturalmente puede ser remitido al espacio vital de la comunidad, es aconsejable que su juzgamiento se desarrolle por las autoridades indígenas.” Segundo, en todo caso la valoración de este presupuesto necesariamente debe atender el mandato de maximización de la autonomía y minimización de sus restricciones que, como ya se vio, constituye un postulado básico en el estudio de los asuntos en los que estaría comprometido el principio de diversidad étnica y cultural de la Nación.

27. En cuanto al factor objetivo, este alude a la naturaleza del asunto bajo discusión, y si en el mismo están involucrados valores, derechos, intereses y/o bienes jurídicos que conciernan a la comunidad indígena y/o la mayoritaria. Para su entendimiento, se han fijado las siguientes subreglas jurisprudenciales:[27]

(i) Interés exclusivo de la comunidad indígena: si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen de forma exclusiva a la comunidad indígena, el elemento objetivo sugiere la remisión del caso a la Jurisdicción Especial Indígena.

(ii)Interés exclusivo de la sociedad mayoritaria: si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen exclusivamente a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo orienta al juez a remitir el caso a la jurisdicción ordinaria.

(iii) Concurrencia de intereses: si, independientemente de la identidad cultural del titular, el bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad a la que pertenece el actor o sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo “no determina una solución específica.”

(iv) Especial nocividad: cuando la conducta investigada sea de especial nocividad en concepto de la cultura mayoritaria, la decisión no puede ser la exclusión definitiva de la Jurisdicción Especial Indígena. Es necesario efectuar un análisis “más detallado” sobre la vigencia del factor institucional, para asegurarse de que la remisión a la Jurisdicción Especial Indígena no derive en impunidad, o en una situación de desprotección para la víctima.

28. Acerca del factor institucional u orgánico, este apunta a la existencia de autoridades, usos, costumbres y procedimientos tradicionales en la comunidad, a partir de los cuales sea posible inferir (i) cierto poder de coerción social por parte de las autoridades tradicionales y (ii) un concepto genérico de nocividad social. Con todo, la verificación de este elemento de competencia debe ser especialmente cuidadosa con el respeto del pluralismo jurídico y el mandato de maximización de la autonomía indígena que se derivan de la diversidad étnica y cultural protegida constitucionalmente. De ahí que la constatación del gobierno y del derecho propio de las comunidades no pueda partir ni de la exigencia de una equivalencia automática con la institucionalidad de la sociedad mayoritaria ni de un reclamo por su adaptación identitaria a las estructuras propias del derecho no indígena. Como lo ha indicado esta Corporación, “la sujeción de la jurisdicción especial a la Constitución y la ley es un asunto que debe ser tratado con cautela, toda vez que sostener que dicha sujeción es completa e irrestricta a todas las normas legales significaría dejar vacío de contenido el derecho de los pueblos indígenas a ejercer jurisdicción al interior de sus territorios.”[28]

29. En ese sentido, aun cuando las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria -incluyendo por supuesto aquellas encargadas de resolver las colisiones de competencia entre jurisdicciones- ejercen su labor judicial esencialmente a partir de la formación jurídica propia del derecho estatal, lo cierto es que su interacción con los modos de jurisdicción indígena debe iniciar desde el respeto de su pleno valor jurídico, de su autoridad y de su relevancia histórica. Por ello, se ha dicho, “la promesa del multiculturalismo se encuentra dirigida hacia el diálogo intercultural y el aprendizaje mutuo”,[29] no hacia la imposición de uno sobre el otro y mucho menos hacia el entendimiento de la coexistencia de ambas jurisdicciones como un escenario de rivalidades y pugnacidad.

30. Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha aclarado el alcance y propósito del análisis que debe adelantar el juez que resuelve los conflictos de jurisdicción. En particular, se ha referido a la imposibilidad de adelantar juicios abstractos y previos sobre la constitucionalidad o no de los sistemas de justicia de las comunidades indígenas, así:

“un derecho propio debe concebirse como un sistema jurídico particular e independiente, no como una forma incipiente del derecho occidental o mayoritario, así que el juez debería acercarse a este, en principio, con el mismo respeto con el que persigue obtener conocimiento del sistema jurídico de otro país, si bien existen mínimos constitucionales a los que cada derecho propio debe adaptarse, aspecto que solo corresponde verificar al juez competente (en principio, al juez de tutela, mediante un control posterior vía acción de tutela). // En atención (…) al respeto por el principio de maximización de la autonomía, y en consideración al amplio número de culturas diversas y de formas jurídicas que en ellas se practican, el control (del juez de tutela o del juez encargado de dirimir el conflicto) sobre el respeto por los derechos de las víctimas debe orientarse, en principio, a verificar la existencia de una institucionalidad que permita la participación de la víctima en la determinación de la verdad, la sanción del responsable, y en la determinación de las formas de reparación a sus derechos o bienes jurídicos vulnerados. La verificación del contenido de los usos y costumbres de cada comunidad, escaparía entonces a una evaluación previa sobre su conformidad con la Constitución. Una verificación de tal entidad, señaló la Corte en la sentencia T-552 de 2003, solo sería procedente ex post.”[30]

31. En atención los anteriores presupuestos interpretativos, la Corte ha sistematizado las siguientes subreglas jurisprudenciales que orientan el análisis del elemento institucional:[31]

(i) El juez encargado de dirimir el conflicto de competencias entre la jurisdicción especial indígena y el sistema jurídico nacional debe tomar en consideración la existencia de una institucionalidad social y política que permita asegurar los derechos de las víctimas en el proceso. El primer factor para determinar la existencia de esa institucionalidad es la manifestación positiva de la comunidad, en el sentido de tener voluntad para adelantar el proceso.

(ii) La verificación de la compatibilidad entre el contenido del derecho propio de una comunidad indígena y los derechos de las víctimas, por regla general, solo puede ser objeto de un control judicial posterior. Es decir, la verificación de la efectiva garantía en un determinado proceso adelantado por la Jurisdicción Especial Indígena solo puede efectuarse luego de la actuación de las autoridades indígenas. El carácter posterior que dicho control tiene por regla general no excluye que el juez que resuelve un conflicto de jurisdicciones defina, entre otros puntos, si las autoridades, usos, costumbres y procedimientos tradicionales de la comunidad prima facie garantizan la reparación de la víctima, la sanción del responsable y la participación de la víctima en la determinación de la verdad, entre otros.

(iii) Excepcionalmente, en casos de extrema gravedad o en los que la víctima se encuentra en situación vulnerable, debido a su condición de especial protección constitucional, o en estado de indefensión, el juez encargado de dirimir el conflicto podría realizar una verificación más amplia de la vigencia del elemento territorial, valiéndose de pruebas técnicas, o de la propia experiencia de la comunidad. Sin embargo, el contenido material del derecho propio es ajeno a esa verificación.

(iv) El derecho al ejercicio de la jurisdicción especial indígena es de carácter dispositivo, voluntario u optativo para la comunidad. Sin embargo, cuando una comunidad asume el conocimiento de un caso determinado, no puede renunciar a tramitar casos similares sin ofrecer una razón legítima para ello, pues esa decisión sería contraria al principio de igualdad.

(v) El debido proceso tiene, en el marco de la jurisdicción especial indígena, el alcance de predecibilidad o previsibilidad sobre las actuaciones de las autoridades tradicionales, y la nocividad social de ciertas conductas. Sin embargo, no puede exigirse a la comunidad indígena que acredite la existencia de normas escritas o de compendios de precedentes para ejercer la autonomía jurisdiccional, debido a que el derecho propio se encuentra en proceso de formación o reconstrucción. Lo que se exige es un concepto genérico de nocividad social.

(vi) Resulta contrario a la diversidad étnica y cultural, y a la autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas, la exigencia de acreditar un reconocimiento jurídico externo de su existencia.

32. Finalmente, uno de los rasgos característicos de los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena es que su estudio se debe adelantar a partir de un análisis ponderado y razonable. No se trata, entonces, de una suerte de formula automática o lista de chequeo según la cual la ausencia de uno de los factores conlleve a una decisión fija sobre la atribución de competencia. Por el contrario, esta Corporación ha precisado que en caso de incumplimiento de alguno de los factores el juez deberá revisar cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena, el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas. En cuanto a los dos últimos, deberá estudiarlos bajo la perspectiva de la diversidad cultural.[32]

4. Caso concreto: la competencia jurisdiccional para conocer del proceso penal iniciado en contra de Andrés Antonio Almendras y Nibaldo Panche Chocué es de la Jurisdicción Ordinaria Penal

33. A la luz de todo lo expuesto, se analizarán los factores de competencia personal, territorial, objetivo e institucional en el asunto de la referencia, a efectos de resolver el conflicto de jurisdicciones.

4.1. Factor personal

34. En este caso se cumple el factor personal. En cuanto al señor Andrés Antonio Almendras, si bien en el expediente no obra ningún documento que acredite dicha calidad, lo cierto es que tanto la Fiscalía, en su escrito de acusación, como la comunidad indígena reconocen que él es el Gobernador de la Comunidad del Resguardo La Laguna-Siberia. Incluso, esta última en su pronunciamiento señaló que la justicia ordinaria “está procesando y con medida de aseguramiento preventivo [a] nuestra autoridad tradicional.”[33] Igualmente, el juez ordinario afirmó que en el caso cumplían algunos requisitos para la configuración del fuero indígena, incluyendo el personal.[34]

35. Asimismo, frente al señor Nibaldo Panche Chocué no se evidencia discusión alguna sobre su calidad indígena. Si bien en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía no se hace referencia a él en el apartado de Fundamento de la acusación (fáctico y jurídico), en el acta de las audiencias de legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento en su contra sí se puso de presente dicha calidad. De un lado, en la intervención del ente acusador en la formulación de imputación, reseñó que el señor Panche Chocué pertenece al Cabildo de La Laguna-Siberia.[35] De otro lado, en la intervención de la defensa en el traslado sobre la solicitud de la medida de aseguramiento de la Fiscalía, esta señaló que antes de los hechos el señor Nibaldo fue gobernador pero que, para el momento de los hechos, “era un comunero más”.[36]

4.2. Factor territorial

36. En este caso se cumple el factor territorial. Para la Sala Plena, es evidente que el presente asunto recae justamente sobre un conflicto territorial entre dos comunidades indígenas. Específicamente, tal como se expuso en el apartado de Antecedentes, miembros de la Comunidad Nasa habrían ingresado a predios localizados dentro de su resguardo pero que de tiempo atrás habían sido adquiridos y venían siendo habitados por integrantes de la Comunidad Misak. En ese sentido, si bien a la Corte no le corresponde determinar a cuál de las dos comunidades le pertenece el mencionado territorio, lo cierto es que los procesados participaron de los hechos objeto del proceso penal actuando como miembros de la Comunidad Nasa. En específico, según afirmaron, actuaron bajo la convicción de que dicho territorio les pertenece y de aquí allí despliegan su cultura.

37. Muestra de esa convicción sobre su relación con el territorio en cuestión es lo afirmado en su pronunciamiento política reseñado en el párrafo 12 y siguientes:

“Los Nasa somos un pueblo heredero de una tradición de resistencia cultural, manifestada principalmente en la defensa y protección del territorio como primeros habitantes, por tanto, este es el origen que nos permite recrear nuestro idioma, desarrollar nuestras prácticas culturales, nuestra ritualidad en el aprendemos a percibir a sentir a construir y compartir, en el transmitimos oralmente de generación en generación nuestros usos y costumbres.”

38. Así, es claro que para ellos el territorio en el que habrían ocurrido los hechos que se analizarán en el proceso correspondiente hace parte de aquel en el que se manifiesta su cultura. Por lo tanto, es innegable que se cumple el factor territorial. No obstante, para la Corte es importante aclarar que ese cumplimiento no implica de ninguna manera emitir un juicio sobre a cuál de las comunidades indígenas asiste razón en el conflicto territorial interétnico que ha dado origen al proceso penal seguido contra los señores Almendra y Panche Chocué. Simplemente reafirma que, en línea con su jurisprudencia, el territorio es el ámbito donde se desenvuelve la cultura de la respectiva comunidad indígena, con independencia de que dicho territorio coincida con los límites que la correspondiente autoridad administrativa haya reconocido a una determinada comunidad indígena. En esa línea, la autoridad encargada de juzgar a los procesados deberá tener en cuenta este contexto a la hora de administrar justicia, pues el fin de la administración de justicia es “realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.”[37]

4.3. Factor objetivo

39. De acuerdo con las consideraciones previas, este factor lleva a analizar la naturaleza del asunto bajo discusión, si en el mismo están involucrados valores, derechos, intereses y/o bienes jurídicos que conciernan a la comunidad indígena y/o la sociedad mayoritaria y las concepciones que cada uno de estos grupos sociales y sistemas de justicia tienen acerca de la nocividad de los hechos y conductas objeto de controversia. La Sala considera que el factor objetivo no es determinante para la solución del conflicto de jurisdicción bajo estudio. Ello, pues, como se verá, tanto la sociedad mayoritaria como la comunidad indígena valoran la especial nocividad y manifiestan su interés en procesar los hechos discutidos. Sin embargo, dado el contexto descrito en el apartado de Antecedentes, es necesario tomar en consideración las diferencias en el fundamento de dicho interés y en las concepciones acerca de la nocividad social de los hechos y conductas que han activado los reclamos de jurisdicción concurrentes sobre los que versa este conflicto. Ello, teniendo en cuenta que una de las consecuencias del pluralismo jurídico es “la posible diversidad de conceptos sobre la nocividad de una conducta que la sociedad mayoritaria entiende como delictiva o sobre el desvalor que aquella genera.”[38] Igualmente, la Corte ha dicho que en cada caso deben evaluarse “las circunstancias concretas en las que se produjo la conducta (…) así como la especial relación que pueda tener el asunto con la cosmovisión de la comunidad.”[39] En esa línea, la Corte pasará a analizar el factor objeto en el caso concreto.

40. En primer lugar, las acciones de los procesados se enmarcan en un conflicto territorial relacionado con la titularidad de unos predios que cada comunidad involucrada afirma que le pertenece. Así, para la comunidad indígena Nasa el presente asunto tiene que ver con la defensa del territorio, por lo que es innegable su interés en conocer el asunto. El territorio para las comunidades indígenas, como lo ha reconocido la Corte Constitucional, no sólo es un derecho fundamental colectivo, sino que, además, es la base de su pervivencia física y cultural. En tal sentido, este Tribunal ha enfatizado la especial relación que une a los pueblos con sus tierras y territorios, donde desenvuelven su cultura y su autonomía.[40] De esta manera, la reivindicación de sus territorios ha sido para las comunidades indígenas del país un fundamento y condición para el ejercicio de todos sus derechos fundamentales. En el caso particular que aquí se estudia, lo anterior es evidente, pues ese fue el fundamento del pronunciamiento de la autoridad indígena Nasa:

“Por tal razón, no entendemos como la justicia ordinaria, desde sus procedimientos adelanta procesos que vulneran y no hacen reconocimiento de nuestro ejercicio de autoridad tradicional, para mencionar el caso de que en este año está procesado y con medida de aseguramiento preventivo nuestra autoridad tradicional, por el supuesto delito que configura la jurisdicción ordinaria de desplazamiento forzado, a sabiendas de que su actuar fue en defensa de nuestro ámbito territorial y en el marco del cumplimiento de los mandatos colectivos espirituales y de la Nasa Wala (unión de toda la comunidad).” [41]

41. Pero ocurre que también es la defensa del territorio lo que está en juego en este caso para la comunidad Misak de Ovejas-Siberia, que acudió ante la justicia ordinaria para denunciar haber sido víctima del desalojo de sus predios y destrucción de sus cultivos por los integrantes de la comunidad Nasa. Lo anterior refleja que este es un caso complejo que debe abarcarse tanto desde la perspectiva del derecho penal ordinario como del enfoque étnico. Así, es necesario abordarlo teniendo en cuenta el contexto más amplio que lo enmarca: un conflicto territorial interétnico, en una región donde la escasez de tierras aptas para el cultivo, agudizada por la alta inequidad en su distribución, ha llevado a la proliferación de conflictos entre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas para hacerse a la tierra de la que depende su base territorial y, con ella, su supervivencia física y cultural.

42. En segundo lugar, la Sala Plena encuentra que, en el presente caso, además, está en juego una demanda de protección formulada a la justicia ordinaria por una de las comunidades que participan en la disputa. En virtud de esa demanda de justicia, la Fiscalía en su escrito de acusación calificó los hechos denunciados como un posible desplazamiento forzado, tipo penal con el que se pretende proteger la autonomía personal. Así, aunque dicha calificación no es vinculante ni para el juez que resuelve el conflicto de jurisdicciones ni mucho menos para el juez de conocimiento,[42] lo cierto es que da indicios de un interés de la sociedad mayoritaria que se suma al que la comunidad Misak tiene en el asunto. Al respecto, la Sala destaca que nacional e internacionalmente se ha reconocido la gravedad del delito en cuestión.[43] En consecuencia, es claro que para la sociedad mayoritaria los hechos ocurridos serían de especial nocividad.

43. Con base en lo expuesto, la Sala Plena concluye que, dada la especial nocividad que, desde perspectivas conceptuales y valorativas diversas, los hechos y conductas investigados tienen para las dos sociedades – indígena y no-indígena – que reclaman jurisdicción sobre el presente asunto, en este el elemento objetivo “no determina una solución específica” pero sí exige que se haga una valoración más exhaustiva del presupuesto institucional, con el fin de evitar la impunidad o la afectación a los derechos de las presuntas víctimas. Esto se debe a que, si bien el asunto reviste especial nocividad para la sociedad mayoritaria, para la comunidad Nasa también es de particular trascendencia. Ello, ya que, de acuerdo con los elementos disponibles en el expediente, el asunto bajo discusión involucraría un conflicto territorial entre los pueblos Nasa y Misak, en virtud del cual miembros de la primera de dichas comunidades presuntamente habrían cometido los hechos objeto del proceso penal.

4.4. Factor institucional

44. Este factor de competencia, por regla general, supone la existencia de una estructura orgánica dentro de la comunidad indígena a partir de la cual “se pueda inferir”: (i) cierto poder de coerción social por parte de las autoridades indígenas comprometidas en la definición de competencia para aplicar justicia propia que garantice el derecho al debido proceso del investigado y la eficacia de los derechos de la víctima y (ii) un concepto genérico de nocividad. Como se explica a continuación, el factor mencionado no está debidamente acreditado en el presente caso.

45. En cuanto al primer aspecto, la Sala considera que en efecto el Resguardo de la Laguna-Siberia cuenta con una estructura de coerción social robusta. Ello se ve respaldado con la descripción que hizo la autoridad indígena en su pronunciamiento sobre las autoridades a cargo del juzgamiento, el trámite que se surte al respecto y las sanciones imponibles. Adicionalmente, la Sala Plena en una oportunidad anterior evidenció que efectivamente dicha comunidad cuenta con una sólida estructura institucional.[44]

46. Sin embargo, dicha estructura institucional no permite concluir que garantizará los derechos de las víctimas. En este caso, el Gobernador del Cabildo Indígena Misak Ovejas Siberia de Caldono fue reconocido como víctima en el proceso penal ordinario, en representación de los miembros de dicha comunidad. Tal como se expuso en la audiencia en la que se le reconoció tal calidad, efectivamente el mencionado resguardo habría sido afectado con el ingreso de los señores Andrés Antonio Almendras y Nibaldo Panche Chocué a su territorio y las posteriores actividades violentas que derivaron en su abandono del lugar.

47. Al respecto, es claro que en este caso la comunidad indígena de la Laguna-Siberia, que reclama la competencia sobre este asunto, es la misma que demanda que las tierras objeto de disputa con los Misak pertenecen a su territorio. En ese sentido, sin perjuicio de las sólidas instituciones de justicia propia con las que cuenta el pueblo Nasa, en este caso específico la Sala no encuentra que ella pueda garantizar los derechos de los integrantes del pueblo Misak con quienes sostienen la disputa territorial que está en el origen de los hechos por los que se investiga a los señores Andrés Antonio Almendras y Nibaldo Panche Chocué. Por el contrario, la imparcialidad en un eventual juicio por parte de las autoridades Nasa -o incluso Misak- podría estar comprometida, precisamente por sus posiciones frente al conflicto en el que se enmarcan los hechos objeto del proceso penal.

48. Como consecuencia del anterior análisis, la Sala Plena concluye que en este caso el factor institucional no se encuentra acreditado.

4.5. Conclusión: el análisis ponderado de los factores determina que la competencia para conocer las conductas de los señores Andrés Antonio Almendras y Nibaldo Panche Chocué recae en la Jurisdicción Ordinaria

49. Así las cosas, al ponderar los cuatro factores, la Corte concluye lo siguiente. Los factores personal y territorial se encuentran acreditados.

50. En cuanto al factor objetivo, aunque este factor no es determinante para la solución del conflicto de jurisdicción bajo estudio, sí exige una cuidadosa valoración del presupuesto institucional. Ello, ya que ambas comunidades valoran la especial nocividad de la conducta desde perspectivas diversas y, a partir de esta valoración, reclaman el ejercicio de jurisdicción sobre este asunto. De un lado, los Nasa reclaman juzgar los hechos pues estos, en su criterio, se enmarcarían en la defensa de su territorio. De otro, los miembros del pueblo Misak han acudido a la jurisdicción ordinaria para denunciar a los primeros por cometer conductas que tienen relevancia penal, denuncia con base en la cual la Fiscalía calificó los hechos con un tipo penal de gran interés para la sociedad mayoritaria.

51. Con respecto al factor institucional, la Corte concluye que no se satisface en el presente caso pues, no obstante, las sólidas instituciones de justicia propia con las que cuenta el pueblo Nasa, sus autoridades no aportaron elementos suficientes que permitan demostrar que en el presente caso se garantizarían los derechos de las presuntas víctimas Misak. Ello, pues los hechos por los que se acusa a los señores Andrés Antonio Almendras y Nibaldo Panche Chocué, miembros de la comunidad Nasa de la Laguna Siberia, al parecer se habrían originado en una disputa territorial que de tiempo atrás sostiene dicha comunidad con la de Ovejas-Siberia del pueblo Misak, que reclama ser víctima en este caso. Así, un eventual rol de juez y parte de las autoridades Nasa frente a los hechos discutidos podría no ofrecer garantías para los derechos de las presuntas víctimas.

52. Debido a sus particularidades, se confiará el conocimiento y resolución de esta controversia a la Jurisdicción Ordinaria Penal.

53. En consecuencia, la Corte Constitucional declarará que la competencia para conocer del proceso penal seguido en contra de Andrés Antonio Almendras y Nibaldo Panche Chocué por el delito de desplazamiento forzado recae en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán. En esa medida, dispondrá la remisión respectiva del expediente y ordenará las comunicaciones correspondientes.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán y la Jurisdicción Especial Indígena del Resguardo Indígena de La Laguna-Siberia y DECLARAR que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán es la autoridad competente para conocer del proceso penal seguido en contra de en contra de Andrés Antonio Almendras y Nibaldo Panche Chocué por el delito de desplazamiento forzado

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-2161 al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y a las autoridades indígenas del Resguardo Indígena de La Laguna-Siberia.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

Aclaración de voto

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Con aclaración de voto

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Con Aclaración de voto

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

ACLARACIÓN DE VOTO DE LAS MAGISTRADAS

DIANA FAJARDO RIVERA Y NATALIA ÁNGEL CABO

Y DEL MAGISTRADO JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

A LOS AUTOS 2696 Y 2702 DE 2023

Referencia: expedientes CJU-2161 y CJU-2629

CJU-2161. Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán y la Jurisdicción Especial Indígena del Cabildo Resguardo Indígena de La Laguna-Siberia.

CJU-2629. Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Cajibío (Cauca) y el Cabildo Indígena del Resguardo de Guambía.

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera

1. Con el respeto acostumbrado por las providencias de la Sala Plena, exponemos las razones que nos llevan a aclarar nuestro voto a los autos 2696 y 2702, ambos proferidos el dos (2) de noviembre de 2023, mediante los cuales la Corte dirimió sendos conflictos de competencia entre las jurisdicciones ordinaria y especial indígena, atribuyendo a la primera el conocimiento de los procesos penales objeto de controversia. El núcleo de esta aclaración enfatiza la necesidad de que la Corte comprenda y asuma la nueva competencia conferida por el Acto Legislativo 02 de 2015[45] – ser el juez natural de los conflictos de competencia entre jurisdicciones – como parte de la responsabilidad más amplia que le confió el constituyente de actuar como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241, C.P.).

2. Tal comprensión demanda de la Sala Plena que, al momento de resolver conflictos entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, (i) le haga justicia a una tradición jurisprudencial que, a lo largo de tres décadas, ha reconocido la contribución de las justicias indígenas a la construcción de un estado social de derecho fundado en el pluralismo, la diversidad y la igual dignidad entre personas y culturas. Para hacerlo, es necesario que la Corte (ii) tenga en cuenta e incorpore explícitamente en sus análisis la complejidad social y cultural que revisten muchos de estos casos, como debe hacerlo un tribunal llamado a dirimir controversias entre autoridades jurisdiccionales que tienen experiencias de mundo, concepciones de justicia y valoraciones muy diversas de los hechos que originan las controversias. Finalmente, (iii) guardar la integridad y supremacía de la Constitución puede implicar, en algunos casos, adoptar decisiones que, más allá de atribuir la competencia a una u otra jurisdicción, favorezcan la búsqueda de mecanismos de coordinación y diálogo interjurisdiccional, abran caminos hacia un pluralismo jurídico igualitario y hagan efectivo el mandato de realizar la convivencia social que debe orientar la administración de justicia.

3. A continuación, nos referiremos a cada uno de estos aspectos y a sus implicaciones para la fundamentación de las decisiones adoptadas en los dos casos a los que se refiere esta aclaración de voto.

I. El legado de tres décadas de jurisprudencia pluralista y respetuosa de la diversidad étnica y cultural debe guiar a la Corte Constitucional al resolver conflictos interjurisdiccionales que involucren a la jurisdicción especial indígena

4. Si bien la existencia de las justicias indígenas precede a su reconocimiento en el artículo 246 de la Constitución de 1991, su inclusión dentro del orden constitucional y la interpretación sobre el alcance de la jurisdicción especial indígena efectuada por la Corte Constitucional ha contribuido a visibilizar su existencia y a modificar la manera en que las personas que habitan en Colombia comprenden el derecho y la justicia. La jurisprudencia constitucional ha permitido transformar una concepción monista del mundo jurídico – en la que sólo existe el derecho creado por las instituciones estatales y sólo las autoridades judiciales del Estado administran justicia – en una visión pluralista que reconoce y acoge los derechos propios de los pueblos indígenas como parte de la riqueza jurídica y cultural de la nación; como valiosos aportes que permiten ampliar nuestros marcos de justicia y contribuir a que la administración de justicia sirva al propósito de “realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional” (art. 1, LEAJ).

5. La Corte Constitucional ha dado vida a este cuerpo de jurisprudencia, reconocido como el más sólido de la región (y uno de los más importantes del mundo), en algunas sentencias emblemáticas de constitucionalidad[46] y, principalmente, de revisión de tutelas. En este escenario, la Corte ha dirimido controversias en casos en los que comunidades indígenas reclamaban su derecho a ejercer jurisdicción sobre asuntos que, en su momento, el Consejo Superior de la Judicatura[47] atribuía a la jurisdicción ordinaria[48]. También ha decidido casos en los que personas indígenas reclamaban ser juzgadas por las autoridades de su comunidad o, por el contrario, acudían a la tutela para controvertir sanciones impuestas por la justicia indígena[49]. Incluso, vía tutela, la Corte ha conocido de conflictos surgidos al interior de los pueblos indígenas sobre asuntos que atañen a su gobierno propio[50].

6. A través de estas decisiones, la Corte estableció una serie de principios para definir el alcance de la jurisdicción especial indígena, encabezados por el de la maximización de la autonomía y minimización de las restricciones a los pueblos indígenas en ejercicio de su jurisdicción. También avanzó en el entendimiento de los sistemas de juzgamiento y sanción empleados por los pueblos indígenas y en una comprensión integral de la jurisdicción indígena, no limitada a los asuntos penales sino que se extiende también a controversias civiles, laborales, socio ambientales, entre otras; comprensión que descansa en el reconocimiento de que el fraccionamiento de la jurisdicción en distintas especialidades, presente en el sistema judicial nacional, no necesariamente responde a las visiones de justicia de los pueblos indígenas. Además, formuló criterios para solucionar caso a caso la tensión entre el respeto a la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas y los derechos de sus integrantes, basada en el respeto por un núcleo mínimo de cuatro derechos imperativos[51] y un equilibrio móvil para otros conflictos.

7. A partir del concepto de fuero indígena, acuñado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia previa a la Constitución de 1991, la Corte Constitucional paulatinamente decantó su doctrina sobre los cuatro factores de competencia – personal, territorial, objetivo e institucional – que hoy emplea para dirimir conflictos interjurisdiccionales que involucran a la jurisdicción especial indígena. Estos factores, ha dicho la Corte, no operan como reglas definitivas o como una lista de control que determine una respuesta automática, sino como criterios que deben ser interpretados y aplicados mediante una ponderación razonable que comprenda la evaluación de todos los aspectos relevantes. Estos aspectos incluyen el esfuerzo por lograr una comprensión en clave histórica y sociocultural tanto de los sistemas de justicia indígenas, como de las controversias cuya jurisdicción se reclama. Comprensión que, a su vez, es necesaria para evaluar las capacidades de cada sistema de justicia para construir soluciones que atiendan a las necesidades de las víctimas, las familias y las comunidades involucradas y, con ello, aporten a la convivencia social, al buen vivir o a la vida en equilibrio; asimismo, para establecer condiciones mínimas de diálogo entre jurisdicciones que responden a lógicas, experiencias de mundo y visiones de justicia diversas.

8. Este sólido cuerpo de jurisprudencia pluralista e intercultural debe su existencia a que, desde el inicio de su labor, la Corte Constitucional entendió la necesidad de incorporar evidencia que respaldara sus decisiones. La Corte pronto comprendió que aproximarse a las realidades sociales, culturales y a los sistemas de justicia de los pueblos indígenas le demandaba escuchar voces que pocas veces habían llegado antes a los tribunales y que, en muchos casos, hablan lenguas distintas del castellano; abrirse a la comprensión de normatividades, prácticas y rituales de justicia muy disímiles a los que se aprenden en las facultades de derecho y se reproducen en el Palacio de Justicia. Entendió que, desprovista de evidencia, incrementaba el riesgo de resolver casos complejos a partir de ideas preconcebidas que reproducían miradas occidentales y monistas del derecho y la justicia. Por eso, la sustanciación de casos relativos a la jurisdicción especial indígena ha estado acompañada, desde sus comienzos, de una amplia actividad probatoria que incluye la solicitud de informes de autoridades y expertos, la búsqueda de ejercicios de traducción intercultural a través del peritaje antropológico, así como de una aproximación más cercana a las realidades de los pueblos indígenas a través de inspecciones judiciales y, más recientemente, de sesiones de diálogo intercultural entre las magistradas y los magistrados de la Corte y las autoridades indígenas.

9. El Acto Legislativo 2 de 2015, al entregar a la Sala Plena una competencia antes ejercida por el Consejo Superior de la Judicatura, y cuyo ejercicio la Corte eventualmente controlaba en sede de revisión de tutelas, modificó de manera significativa el cauce procesal y el diseño institucional bajo el cual se desarrolló la jurisprudencia constitucional en materia de justicias indígenas. Hoy es la Sala Plena la que define si el conocimiento de un asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria o a la indígena y la asunción de esta nueva competencia por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional impacta de manera significativa las posibilidades de control constitucional de estas decisiones vía acción de tutela.

10. De ahí la importancia de que la Corte interprete y ejercite su tarea de ser la juez natural de los conflictos de competencia entre jurisdicciones como parte de la responsabilidad más amplia que le confió el constituyente de actuar como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. Trasladar esta competencia del anterior numeral 6 del Artículo 256 al actual numeral 11 del Artículo 241 constitucional implicó algo más que encomendar a la Corte Constitucional una tarea antes confiada al Consejo Superior de la Judicatura. Significó también abrir un nuevo espacio para el ejercicio de jurisdicción constitucional. Cuando era la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la que resolvía los conflictos interjurisdiccionales, al hacerlo no estaba llamada a actuar como juez constitucional. La Sala Plena de la Corte Constitucional sí lo está. Y esa diferencia tiene consecuencias trascendentales para el ejercicio de esta competencia en lo que se refiere a la decisión de conflictos interjurisdiccionales que involucren a la jurisdicción especial indígena.

11. La principal consecuencia es que, al resolver este tipo de conflictos, la Corte no puede limitarse a aplicar de forma mecánica los cuatro factores de competencia antes mencionados, sino que está llamada a mantener y enriquecer el legado de tres décadas de jurisprudencia pluralista e intercultural, incorporando la apertura de criterios y las metodologías de trabajo y decisión que la hicieron posible.

II. La mirada al contexto social y cultural de las controversias debe informar el análisis y decisión de los conflictos interjurisdiccionales que involucren a la jurisdicción especial indígena

12. En su tarea de dirimir los conflictos interjurisdiccionales, no le corresponde a la Corte pronunciarse sobre el fondo de la controversia sobre la que dos autoridades reclaman o rechazan competencia, sino establecer, desde una perspectiva que garantice la integridad y supremacía constitucional, cuál es la autoridad a cargo de decidirla. Tratándose de conflictos que involucran a las jurisdicciones indígenas y ordinaria, esta perspectiva requiere de la Corte adoptar un enfoque étnico e intercultural a fin de lograr que cada decisión sea la que mejor interpreta y realiza los mandatos constitucionales de respeto por la autonomía de los pueblos indígenas; de protección de la diversidad étnica y cultural de la nación; y de armonización y coordinación entre jurisdicciones a fin de que la intervención de la justicia contribuya a realizar la convivencia social.

13. Adoptar una perspectiva constitucional demanda a la Corte Constitucional examinar el contexto social y cultural de las controversias que suscitan el conflicto interjurisdiccional, no para resolverlas de fondo, insistimos, sino para que la decisión sobre la autoridad competente se oriente al logro de los contenidos constitucionales antes mencionados y, además, haga efectivo el principio de acción sin daño. Y este contexto no puede comprenderse sin evidencia. De ahí la necesidad de decretar y practicar pruebas siempre que sea necesario para que el examen de los factores de competencia – personal, territorial, objetivo e institucional – esté informado por una adecuada comprensión del contexto sociocultural en el que se enmarca el conflicto interjurisdiccional.

14. En los dos casos objeto de esta aclaración de voto, esta mirada al contexto sociocultural adquiría particular relevancia para examinar el criterio objetivo, el cual ofrece un espacio para aproximarse a la valoración del asunto por parte de los órdenes normativos y culturales en los que se inscriben cada una de las jurisdicciones involucradas en el conflicto de competencias. Es este el horizonte hacia el que debe orientarse la comprensión del criterio objetivo, que no puede consistir en indagar, desde una lógica binaria, si el asunto o valor en juego (o el bien jurídico, como en ocasiones se le nombra, empleando un concepto propio de la dogmática penal) cae dentro de la órbita cultural indígena o de la llamada “sociedad mayoritaria”. Tal comprensión del criterio objetivo, basado en la idea de que hay asuntos que sólo interesan a los indígenas y otros que sólo competen a los no-indígenas, desconoce la complejidad de las relaciones interétnicas e interculturales, los puntos de encuentro y las divergencias que la valoración de un asunto puede tener para la multiplicidad de grupos humanos que conviven en un país como Colombia. Tampoco puede entenderse el elemento objetivo como un umbral de nocividad conforme al cual el conocimiento de los delitos graves corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria, mientras que a las justicias indígenas sólo se les reconoce una competencia residual para ocuparse de pequeñas causas.

15. Los dos conflictos interjurisdiccionales decididos en los autos que motivan esta aclaración de voto se enmarcan en un contexto socio geográfico común: ambos tienen su origen en disputas territoriales y socioambientales que involucran a comunidades indígenas del departamento del Cauca. Por eso, para valorar lo que en cada uno de ellos está en juego la Sala ha debido tener en cuenta el hecho de que el Cauca es uno de los departamentos con mayor desigualdad en relación con la tenencia de la tierra. El coeficiente GINI de Tierras[52] para este departamento es del 0,838, siendo el segundo más alto del país. Adicionalmente, el 3% del suelo del Cauca presenta fertilidad alta frente al 57% del total que tienen fertilidad baja o muy baja. Los indígenas y afrodescendientes del Cauca representan el 41% del total de la población departamental, mientras el 58% lo compone la población mestiza, entre ellos campesinos con pequeñas propiedades. Sin embargo, los indígenas, afros y campesinos poseen apenas el 14% del territorio departamental, en el que cultivan el 60% de la producción de alimentos en el Cauca[53].

16. En este escenario de alta concentración de la tenencia de la tierra, y de desbalance entre el importante peso demográfico de la población étnica del Cauca y su precario acceso a la tierra, se desenvuelven los dos conflictos interjurisdiccionales resueltos en los autos objeto de esta aclaración de voto. A continuación, se exponen elementos de contexto que, de haber sido incluidos en cada una de estas providencias y valorados por la Sala al momento de analizar los factores de competencia – en particular el elemento objetivo – habrían enriquecido la comprensión socio cultural de cada uno de estos conflictos y permitido una mejor fundamentación de las decisiones adoptadas por la Corte frente a cada uno de ellos.

- Auto 2696 de 2023 (CJU-2161). Disputa territorial entre comunidades Nasa y Misak en el municipio de Caldono (Cauca)

17. En esta providencia la Sala decidió un conflicto interjurisdiccional entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán y el Cabildo del Resguardo Indígena de La Laguna-Siberia, cuyos integrantes forman parte del pueblo Nasa. Ambas autoridades reclaman competencia para conocer del proceso penal seguido contra los señores Andrés Antonio Almendras y Nibaldo Panche Chocué por el delito de desplazamiento forzado agravado. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos que dieron origen al proceso penal habrían ocurrido el 25 de junio de 2018 en la vereda Siberia del municipio de Caldono (Cauca), cuando miembros de la Guardia Indígena de la Comunidad Nasa del territorio La Laguna Siberia entraron violentamente a fincas habitadas por los Misak, causando destrozos y amenazando a sus moradores. Durante la audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, la defensa de los procesados solicitó remitir el asunto a la jurisdicción indígena, que a su vez fue reclamada por el pueblo Nasa a través del Cabildo del Resguardo Indígena de la Laguna-Siberia.

18. Para comprender por qué dos integrantes del pueblo Nasa son procesados ante la jurisdicción ordinaria por el delito de desplazamiento forzado agravado presuntamente cometido en contra de integrantes del pueblo Misak, es importante tomar en consideración que los hechos que dan origen a este proceso penal se producen en el contexto de una disputa territorial entre los cabildos indígenas de La Laguna-Siberia (pueblo Nasa) y de Ovejas Siberia (pueblo Misak), que versa sobre unas tierras que ambas comunidades reclaman como sustento de su base territorial y que se encuentran ubicadas en el municipio de Caldono[54]. De un lado, la comunidad Misak sostiene que adquirió la propiedad de algunos predios en la zona con el principal objetivo de recuperar tierras que les pertenecían, pero que tuvieron que abandonar durante la conquista[55]. La comunidad Nasa, por su parte, alega que los predios adquiridos por los Misak se localizan dentro del Resguardo La Laguna-Siberia. Sostienen que, aunque los Nasa habían aceptado que las comunidades Misak se asentaran en el ámbito territorial del Resguardo La Laguna-Siberia, ambos pueblos habían pactado que los Misak no buscarían constituir un resguardo con dichos predios. Sin embargo, los Misak iniciaron gestiones para constituirse como resguardo en dicho territorio[56].

19. En concreto, en 2011, el Cabildo de Ovejas-Siberia solicitó al entonces INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras) la constitución de un nuevo resguardo. Este incluiría 22 predios adquiridos por los comuneros y siete predios recibidos de dicha entidad por el Cabildo Indígena de Guambia y que luego fueron transferidos al Cabildo de Ovejas-Siberia[57]. Por su parte, desde 2012, el Resguardo La Laguna-Siberia presentó una acción de tutela con el fin de evitar la constitución del resguardo Misak, frente a lo cual el Resguardo de Ovejas también presentó otra acción de tutela en 2018[58]. Dichas acciones mantuvieron detenido el trámite de constitución del resguardo, hasta que se llevó a cabo la reunión del 18 de junio de 2018, en la que participaron funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y miembros de las comunidades indígenas Misak y Nasa. Como se relata en el escrito de acusación de la Fiscalía, esta reunión parece haber sido decisiva para reactivar el conflicto entre las dos comunidades y para desencadenar los hechos que dieron origen al proceso penal por el delito de desplazamiento forzado, presuntamente cometido por comuneros Nasa contra familias Misak, respecto del cual las jurisdicciones penal ordinaria e indígena reclaman competencia.

20. Incorporar estos elementos de contexto habría enriquecido el estudio del factor objetivo, que en el presente caso implica tener en cuenta el significado que para los pueblos indígenas tiene la defensa de su territorio, así como la creciente emergencia de disputas territoriales interétnicas en una región caracterizada por la escasez e inequitativa distribución de tierras aptas para el cultivo. Asimismo, habría llevado a la Sala a revisar el argumento con el que cierra el análisis de este factor, en el que sostiene que para la sociedad mayoritaria los hechos serían de especial nocividad por tratarse de un proceso penal por el delito de desplazamiento forzado, cuya especial gravedad ha sido reconocida nacional e internacionalmente.

21. Afirmar que la llamada “sociedad mayoritaria” (o no indígena) tiene un mayor interés en conocer del delito de desplazamiento forzado porque para ella resulta de especial nocividad constituye un planteamiento problemático por, al menos, dos razones. En primer lugar, porque reproduce la lógica del umbral de nocividad, que en ocasiones ha acompañado la comprensión del factor objetivo por parte de la Sala, según la cual los delitos graves son la materia propia de la justicia penal ordinaria; razonamiento que tiene como corolario que a las justicias indígenas sólo les competen las pequeñas causas. En segundo lugar, porque hace gala de un preocupante desconocimiento, ya no sólo de la historia, sino de la propia jurisprudencia constitucional. Si hay grupos humanos que han vivido en carne propia el drama de la desposesión territorial y el desplazamiento forzado, son los pueblos indígenas. No hay que escarbar muy profundo en la historia para entender que la experiencia de la desposesión territorial y el desplazamiento forzado han sido elementos centrales en la conformación de la identidad indígena[59]; lo que en parte explica la raíz telúrica de los derechos indígenas[60]. La jurisprudencia constitucional no ha sido ajena a este reconocimiento, expresado, entre otras providencias, en el emblemático Auto 004 de 2009[61], proferido en el marco del seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004[62], donde llama la atención sobre el grave impacto diferencial del desplazamiento forzado sobre todos los pueblos indígenas del país, en particular sobre el riesgo de extinción física y cultural que existía sobre 34 de ellos, incluidos los pueblos Nasa y Guambiano (Misak).

22. De ahí el carácter trágico que encierra el proceso penal por el delito de desplazamiento forzado sobre el cual las jurisdicciones penal ordinaria e indígena reclaman competencia en este caso. Enfrenta a dos pueblos – Nasa y Misak – que han vivido la desposesión y el desplazamiento forzado y que, en parte como resultado de previas experiencias de despojo territorial, hoy disputan los derechos sobre unas tierras que cada uno de ellos reclama como parte de su territorio. Por ello la necesidad de que la Corte, haciendo justicia a la complejidad del caso, abordara su análisis con mayor cuidado.

- Auto 2702 de 2023 (CJU-2629). Disputa territorial y socioambiental entre el pueblo Misak y Smurfit Kappa Cartón de Colombia en el municipio de Cajibío (Cauca)

23. En esta decisión, la Corte resolvió el conflicto interjurisdiccional entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Cajibío y el Cabildo Indígena del Resguardo de Guambía, cuyos integrantes forman parte del pueblo Misak. Ambas autoridades reclaman competencia para conocer del proceso penal seguido contra el comunero Misak José Felipe Ullune Yalanda por los delitos de invasión de tierras y daño en bien ajeno. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos que dieron origen al proceso penal ocurrieron en la zona rural del municipio de Cajibío (Cauca), el 29 de julio de 2021, cuando un grupo de aproximadamente 30 personas, al frente de las cuales se encontraba el señor Ullune Yalanda, ingresó a un predio propiedad de la Sociedad Filial Reforestadora Andina de Cartón de Colombia S.A., donde procedieron a talar con machete y motosierra los árboles allí plantados. Cuando se surtía la etapa del juicio ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Cajibío, la gobernadora del Cabildo Indígena de Guambía reclamó jurisdicción sobre este asunto.

24. La mirada de esta controversia desde un enfoque étnico, y la adecuada comprensión del contexto social y cultural en el que se enmarca, implica tener en cuenta el conflicto territorial y socioambiental que tiene lugar en Cajibío, donde un sector de la población local, en particular las comunidades indígenas Misak y Nasa, de tiempo atrás han protestado contra la concentración de la propiedad territorial y las afectaciones ambientales que atribuyen a la expansión de las plantaciones forestales en este municipio.

25. De acuerdo con investigaciones periodísticas y académicas, Smurfit Kappa Cartón de Colombia sería una de las empresas productoras de pulpa y empaques de papel más grandes del país y quien posee grandes plantaciones forestales en el departamento del Cauca, principalmente de pino pátula y eucalipto rosado, especies que no son nativas de la región[63]. Esta empresa inició sus operaciones en el Cauca en la década de 1970. La consolidación de sus plantaciones forestales tuvo lugar en la década de 1990, paralela al auge de otros emprendimientos agroindustriales, como el de la caña de azúcar. La llegada de la Smurfit a Cajibío data de 1978, cuando comenzó a adquirir tierras, especialmente en el sector oriental del municipio, donde se encuentran las que sus pobladores consideran las mejores tierras de la región debido a su fertilidad, su irrigación con fuentes provenientes del río Cauca, su localización en planicies y piedemontes de colinas bajas, y su cercanía a la carretera más importante del departamento[64]. La Smurfit opera en el municipio a través de su filial Reforestadora Andina, que controla un total de 27 predios que cubren una superficie equivalente al 5% del territorio municipal[65].

26. Como lo señalan diversas investigaciones[66], aunque la llegada de la empresa papelera al municipio de Cajibío representó para algunos pobladores la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de trabajo ofrecidas por esta compañía, también entró a hacer parte de los conflictos territoriales y socioambientales con las comunidades locales, especialmente con los pueblos Nasa y Misak, quienes han disputado los derechos de la empresa sobre algunas de las fincas actualmente ocupadas con plantaciones forestales, mediante acciones directas, como tomas de tierras y sustitución de las plantaciones por cultivos de pancoger. Las comunidades indígenas han denunciado que los cultivos tradicionales habrían disminuido y que Smurfit estaría ocupando las tierras con mayor fertilidad, así como haciendo uso de abundantes cuerpos de agua provenientes del río Cauca. Señalan que, además de ser altamente demandantes de agua, los monocultivos de pino y eucalipto alterarían la composición de los suelos, generando erosión y, con ello, disminuyendo la superficie apta para la producción de alimentos en la zona[67].

27. Diversas investigaciones documentan que, entre julio y agosto de 2021, miembros de los pueblos Nasa y Misak, y algunas organizaciones campesinas habrían talado árboles de pino y eucalipto, como parte de un “mandato para recuperar la tierra para sembrar comida”. A su vez, la empresa reportó la afectación de 43 hectáreas de su plantación y en medio de estos hechos, intervino la fuerza pública dejando indígenas judicializados.[68] La fecha de estos enfrentamientos coincide con la de los hechos por los que es procesado el comunero Ullune Yalanda y que dieron origen al conflicto de jurisdicciones resuelto en el Auto 2702 de 2023.

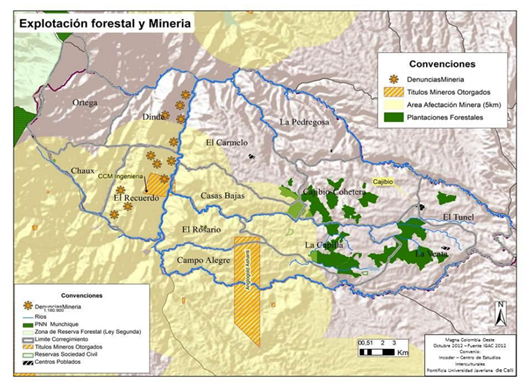

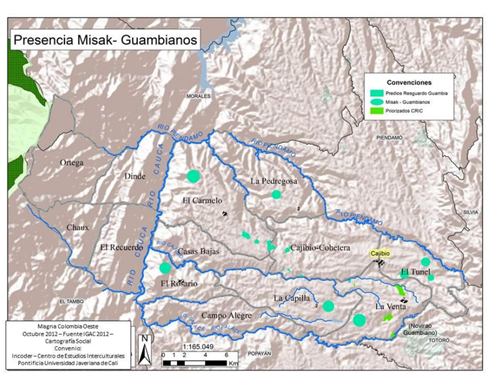

28. Como se evidencia en los mapas que se presentan a continuación, las zonas de plantaciones forestales y las zonas en las que tiene presencia la comunidad Misak en el municipio de Cajibío son muy cercanas. Mientras el primero de ellos ilustra en verde oscuro los predios dedicados a plantaciones forestales, el segundo representa en verde claro los asentamientos Misak en el área. Leídos en conjunto, ambos mapas permiten apreciar la proximidad entre plantaciones y asentamientos indígenas, de manera que es posible que se traslapen y se generen conflictos en los términos expuestos.

Fuente: INCODER - CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES- PUJ CALI. Análisis de estructura de la propiedad en el municipio de Cajibío (Cauca), 2013. Disponible en: https://docplayer.es/25026226-Analisis-de-estructura-de-la-propiedad-en-el-municipio-de-cajibio-cauca.html

Fuente: INCODER - CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES- PUJ CALI. Análisis de estructura de la propiedad en el municipio de Cajibío (Cauca), 2013. Disponible en: https://docplayer.es/25026226-Analisis-de-estructura-de-la-propiedad-en-el-municipio-de-cajibio-cauca.html

29. La consideración de estos elementos guardaba especial relevancia para el análisis del factor objetivo en el presente caso, en particular para comprender la diversa valoración, por cada una de las jurisdicciones que reclaman competencia, de lo que está en juego en este caso: mientras que desde la perspectiva del derecho penal ordinario, la conducta que da origen al proceso penal representa una afectación al bien jurídico patrimonio económico, para la comunidad indígena, entretanto, se trata de una acción de defensa del territorio y de la soberanía alimentaria frente a lo que perciben como una amenaza al ambiente y a su base territorial derivada de la expansión de plantaciones forestales en el municipio.

30. La importancia de que, en su análisis del elemento objetivo, la Corte explore y aporte evidencia de la diversidad de significados socioculturales atribuidos a un mismo hecho radica en estimular a la jurisdicción encargada de decidir la controversia de fondo para que tenga en cuenta esta diversidad, a fin de lograr una solución que, haciendo justicia a ambas miradas, efectivamente contribuya al logro de la convivencia social (art. 1, LEAJ). Un juicioso análisis por parte de la Corte puede abrir caminos para que la jurisdicción a la que se le confía el asunto, en este caso la ordinaria penal, avance en la incorporación del enfoque étnico e intercultural en la decisión del caso.

III. La tarea de la Corte no se agota en dirimir conflictos. Debe propiciar formas de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional

31. Coincidimos con la mayoría en la decisión de confiar a la justicia ordinaria la decisión de los casos objeto de los autos 2696 y 2702 de 2023. Pero creemos que, al hacerlo, la Sala Plena ha debido avanzar en la búsqueda de mecanismos de coordinación y diálogo horizontal entre autoridades de distintas jurisdicciones, que en ambos casos resultan necesarios para hacer justicia, debido a la particular complejidad que reviste cada uno de ellos.

32. Es importante reiterar el llamado a que la Corte contribuya a hacer efectivo el mandato de coordinación interjurisdiccional plasmado en el artículo 246 de la Constitución[69]. Como en otras materias, en las que la ausencia de desarrollo legal – en este caso, de la ley estatutaria de coordinación a la que se refiere el citado artículo – no ha impedido a este Tribunal dar aplicación directa y dotar de contenido a los mandatos constitucionales, es hora de que la Corte Constitucional, al ejercer la competencia para dirimir conflictos interjurisdiccionales, la armonice con el mandato de establecer formas de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional.