TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1530/24

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Procesos en los cuales, según las pautas de ponderación, los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena no se satisfacen

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

Auto 1530 de 2024

Referencia: expediente CJU-5642

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal (Nariño) y el Resguardo Indígena de Guachucal.

Magistrada sustanciadora:

Diana Fajardo Rivera

Bogotá D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

Aclaración preliminar. Esta providencia tiene que ver con un caso de una niña presuntamente víctima del delito de acto sexual con menor de 14 años. Por lo tanto, en cumplimiento de la Circular Interna No. 10 de 2022 de la Presidencia de la Corte Constitucional sobre la anonimización de nombres en las decisiones disponibles al público en su sitio web, y con el fin de proteger su intimidad[1], esta Sala ha decidido eliminar los datos que puedan identificarla. Con tal fin, los nombres de sus familiares y otras personas involucradas en el caso serán reemplazados por nombres ficticios escritos en cursiva. Por ello, la Sala Plena emitirá dos copias de esta providencia, con la diferencia de que en aquella que se publique se utilizarán los nombres ficticios de las partes.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos que originaron el proceso penal. De acuerdo con la información que hay en el expediente[2], en el proceso penal objeto de conflicto de jurisdicción se investiga la posible comisión del delito de actos sexuales con menor de 14 años (artículo 209, Código Penal) por parte de Oscar. La investigación tiene relación con actos de violencia sexual que habría realizado en contra de su hija, Susana.

2. Audiencias preliminares. Sobre dichos hechos se inició una investigación penal en contra del señor Oscar. El 27 de junio de 2024, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal (Nariño) se realizaron las audiencias de legalización de captura y formulación de imputación.

3. Manifestación de la Jurisdicción Especial Indígena[3]. Una vez legalizada la captura del señor Oscar, el Gobernador del Cabildo Indígena de Guachucal, Héctor Fidencio Termal, intervino y solicitó la remisión del asunto a dicha comunidad, “haciendo uso de nuestra jurisdicción”. Argumentó que el procesado y su hija hacen parte del resguardo indígena y que la madre de esta también es indígena perteneciente al Pueblo de los Pastos. También indicó que tienen su centro de armonización con capacidad de hasta veinte personas. Finalmente, resaltó que están en capacidad de adelantar el proceso en respeto de la normativa vigente, tal como lo han hecho con otros comuneros.

4. Manifestación de la Jurisdicción Ordinaria Penal[4]. Luego de lo anterior, el juzgado instaló audiencia de imputación con el fin de conocer los hechos objeto del proceso, para poder pronunciarse sobre su competencia. Posteriormente, reclamó la competencia para la Jurisdicción Ordinaria Penal y argumentó por qué no se satisfacen los factores de competencia de la Jurisdicción Indígena:

i. Personal: se acredita, pues tanto el señor Oscar como la mamá de la niña pertenecen a comunidades indígenas que integran el Pueblo de los Pastos.

ii. Territorial: se acredita, ya que los hechos ocurrieron al interior de la comunidad Guachucal.

iii. Objetivo: en este caso se trata de una conducta “trascendental” y que es reprochable tanto para la comunidad indígena como para la sociedad mayoritaria. Así, señaló que, con independencia de los “matices” sobre la severidad o técnica con la que se pueda imponer la sanción cada una de las jurisdicciones, dicho factor se encuentra “cumplido”.

iv. Institucional: no se acredita, ya que si bien el Gobernador indígena indicó que cuentan con una organización interna por medio de la cual se pueda judicializar, investigar y eventualmente sancionar una conducta penal como la que involucra al señor Oscar, esos niveles de judicialización no tienen el mismo “tamiz” que el ordenamiento jurídico mayoritario. Este establece unas reglas claras sobre la investigación, judicialización y eventual sanción de esas conductas, reglas que son, además, conocidas y, eventualmente, aseguran los intereses de la persona que es juzgada y de las víctimas. Adicionalmente, señaló que la Corte Constitucional ha mencionado la importancia de la protección de las víctimas en estos casos. Al respecto, mencionó los Autos 558 de 2023 y 643 de 2022 para destacar la especial nocividad de las conductas contra la libertad sexual de mujeres, pues el Estado debe prevenir la violencia de género. Sin embargo, como el Gobernador indígena no explicó cómo se garantizarían, en general, los derechos de las víctimas, y, en particular, a la justicia y no repetición, no se satisface dicho elemento.

5. Reparto al despacho sustanciador. El 2 de julio de 2024, el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal (Nariño) remitió el asunto a la Corte Constitucional[5]. En sesión virtual del 5 de julio de 2024, la Sala Plena de la Corte Constitucional repartió el asunto de la referencia al despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera, el cual fue enviado a través de acta secretarial del 9 del mismo mes y año[6].

6. Auto de pruebas. El 31 de julio de 2024, una vez revisado el expediente, la magistrada sustanciadora decretó la práctica de pruebas mediante auto. En concreto, (i) pidió a las autoridades del Cabildo Indígena de Guachucal que resolviera algunos interrogantes sobre el trámite que se surtiría en contra del señor Oscar, entre otros[7]; (ii) a la Fiscal 25 Caivas de Ipiales para que informara si en el presente asunto se dio cumplimiento a la “Guía para la atención a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas” de la Fiscalía General de la Nación y de qué forma garantiza el enfoque diferencial durante la indagación penal, entre otros; y (iii) a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior que certificara la extensión geográfica del territorio del Cabildo Indígena de Guachucal. Se recibieron respuestas a dicho auto por parte del Ministerio del Interior[8], de la Fiscal 25 Caivas de Ipiales[9] y del Resguardo Indígena de Guachucal[10]. Las primeras dos respuestas se tendrán en cuenta, en lo pertinente, en la parte de Consideraciones de esta providencia, pero de la última se sintetizarán los principales aspectos a continuación.

7. Contestación del Gobernador del Resguardo Indígena. El gobernador Fidencio Termal aportó varios documentos, que se tendrán en cuenta más adelante, y dio respuesta a las preguntas planteadas por la Corte Constitucional, destacándose los siguientes aspectos.

8. Sobre el lugar en el que ocurrieron los hechos: mencionaron que la víctima y su madre viven en una finca llamada Santana Sector la Vitoria en la parcialidad Guancha del Resguardo Indígena de Guachucal. Ello, pues la señora Lina, madre de la niña, trabaja como cuidadora permanente en dicha finca, de día y de noche. Asimismo, mencionó que la víctima estudia en un colegio ubicado también en el Resguardo. Explicó que, de acuerdo con la fecha de la denuncia, se presume que los hechos ocurrieron en la casa materna de la familia del procesado, localizada en el barrio San Francisco en la parcialidad pueblo del mismo Resguardo de Guachucal[11].

9. Sobre casos similares juzgados por la comunidad: informó que efectivamente se ha hecho. En específico, en 2012 se juzgó al señor Jesus Manuel Cuaces, quien inicialmente estaba siendo juzgado por la Jurisdicción Ordinaria y, luego, tras una tutela, pasó a ser conocido por la Jurisdicción Indígena.

10. Etapas procesales: explicó que, primero, se recibe la denuncia, se escucha a las víctimas o sus padres, en caso de que sean menores de 18 años y se piden pruebas. Esa primera etapa se da ante la secretaria del Cabildo y se deja constancia en un escrito. Luego, el escrito pasa a la mesa del Cabildo y se pone en conocimiento de todos los miembros de este, y posteriormente se inicia una investigación reservada. Luego, se le informa al acusado sobre el delito por el que se le acusa, se le escucha y se le pide que aporte pruebas. Después, se cita a las partes a un careo y, en caso de que la víctima sea menor de 18 años, se hace con la presencia de los padres. Si en el momento del careo ya se han aportado pruebas, estas se ponen en conocimiento de las partes. Si en la reunión no hay solución, se sigue investigando y recibiendo pruebas.

11. Sobre las sanciones: “El castigo será discutido por los miembros del Cabildo y si es necesario el acompañamiento del consejo de mayores o de sabedores”. La sanción a imponer depende de la gravedad del delito y el daño causado a la víctima y a su familia, sobre el cual precisó que se analiza “por separado el desequilibrio causado a la víctima principal y también el daño o desequilibrio causado a la familia para que la familia afectada quede conforme con el castigo impuesto”.

12. El castigo se “integra” con fuete, trabajo comunitario (arreglando caminos en las mingas, cultivar el jardín de la Escuela de Derecho Propio o rajar leña, por ejemplo) y compensación económica (en dinero o bienes). También se le ordena al condenado que pida perdón y prometa públicamente no volver a causar daños a nadie. Luego se aísla al indígena, quien debe dormir en la casa de armonización y en los días trabajará para la comunidad y los demás días para pagar la indemnización. El tiempo de aislamiento puede ser de 6 años o más, según lo considere el Cabildo. Asimismo, hay un proceso de armonización espiritual. Afirmó también que, en caso de que Oscar sea hallado culpable, será castigado de manera ejemplar, para que los hechos ocurridos no vuelvan a ocurrir y se “deje precedente en el cumplimiento del deber de autoridad legítima conforme a la ley natural, al derecho mayor, a la ley de origen enmarcados en los USOS Y COSTUMBRES para el cuidado del fortalecimiento la institucionalidad de la Jurisdicción Especial Indígena consagrada en el Artículos 246, 7, 29 de la C.N. Ley 21 de 1991 convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidad de los Derechos de los pueblos indígenas del 13 de septiembre de 2013”.

13. Finalmente, aportó un documento del INPEC mediante el cual se enuncian los resultados de la inspección al Centro de Armonización del Resguardo Indígena de Guachucal[12]. Allí se señala que dicho centro sí cumple con las condiciones mínimas de seguridad para albergar al privado de la libertad[13]. Igualmente, se describen positivamente aspectos como la infraestructura, aseo e higiene, servicios públicos, alimentación, cupo, visitas y vigilancia.

14. Sobre derechos de las víctimas: estas tienen “prelación en todo” y son escuchadas cuantas veces sea necesario. Igualmente, afirmó que el procedimiento, a diferencia de lo que sucede en la Jurisdicción Ordinaria, es ágil, pues los procesos penales por delitos sexuales tienen prioridad y, en consecuencia, duran aproximadamente dos meses. Además, se impone al condenado una compensación a la víctima según su capacidad económica. Igualmente, mencionó que se dará prevalencia a los derechos fundamentales de la niña, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política.

15. Por último, explicó que el Resguardo Indígena de Guachucal, en calidad de copropietario de la IPS indígena de Guachucal y Colimba, cuenta con profesionales de la psicología y trabajo social para prestar apoyo a las autoridades indígenas, asesorándolas para la protección y garantía de los derechos las víctimas sean niños, niñas o adolescentes. Del mismo modo, para la defensa de los derechos de la niña actuarán las madres y familiares, y el consejo de mayores. La misma comunidad puede hacer presencia para vigilar la actuación judicial.

16. Sobre los mecanismos de coordinación que existen entre el Cabildo Indígena Guachucal y la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: mencionaron que dichos órganos no tienen en cuenta a las comunidades indígenas en este tipo de procesos y “pisotean” los artículos 7, 29 y 246 de la Constitución. Dicen que dichas entidades y jueces conocen los postulados de la Sentencia T-617 de 2010, que analizó un asunto similar al presente frente al Resguardo Indígena de Tuquerres, y en la cual se asignó la competencia a las autoridades de ese resguardo.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia

17. La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

2. En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver

18. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones, los cuales se cumplen en este caso, tal como se expone a continuación[14]:

|

Presupuesto |

Análisis del caso concreto |

|

Subjetivo: exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[15]. |

Se cumple. El conflicto se presenta entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones: el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal, Nariño, (Jurisdicción Ordinaria) y el Resguardo Indígena de Guachucal (Jurisdicción Especial Indígena).

|

|

Objetivo: debe existir una causa judicial sobre la cual se presente la controversia[16]. |

Se cumple. El conflicto se trata del conocimiento del proceso penal que actualmente se adelanta contra el señor Oscar (párr. 1).

|

|

Normativo: es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado expresamente las razones constitucionales o legales por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa[17]. |

Se cumple. Cada autoridad expuso las razones por las cuales reclama competencia, conforme a los párrafos 3, 4 y 12 de los Antecedentes. |

Cuadro único. Configuración de presupuestos del conflicto de jurisdicciones.

3. La Jurisdicción Especial Indígena como expresión del carácter pluriétnico de la Nación y los factores para la activación de su competencia

19. Pese a la historia de mestizaje y raíces indígenas en Colombia, el reconocimiento jurídico de la diversidad étnica y cultural fue tardío. Apenas en 1991, la Asamblea Nacional Constituyente reconoció la Nación como pluriétnica y multicultural en la Constitución. De ahí que en esta se consagraran el artículo 1º, que identificó a Colombia como un Estado social de derecho participativo y pluralista, y el artículo 7º, que por primera vez reconoció el carácter étnico y cultural de la Nación y ordenó expresamente su protección.[18] Esto llevó a la transformación de la administración de justicia, permitiendo a las comunidades indígenas ejercer su propia jurisdicción dentro de su territorio. Este reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena garantiza la diversidad y la autonomía de las comunidades, y fue consagrado en el artículo 246 de la Constitución así:

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”

20. El reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena en la Constitución Política y la validez jurídica otorgada a los sistemas de justicia utilizados por los pueblos originarios para resolver sus asuntos internos son fundamentales para garantizar la diversidad mencionada. La Constitución ordena el respeto al ejercicio de la jurisdicción indígena, que se basa en normas y procedimientos propios asociados a sus usos y costumbres.[19] Proteger el derecho propio de los pueblos indígenas, es decir, las reglas y pautas de organización que les son particulares, refleja su autonomía política y jurídica reconocida en el ordenamiento constitucional actual.[20] Por lo tanto, es necesario reconocer que en la sociedad colombiana coexisten diferentes realidades indígenas y que su pervivencia depende en gran medida del respeto a sus formas de organización y autogobierno, las cuales se basan en las cosmovisiones de quienes las integran.[21]

21. Sin embargo, en el mismo texto constitucional se estableció un condicionamiento expreso: que no se contraríe la Constitución y las leyes de la República. Al respecto, la Corte Constitucional se ha ocupado de construir una jurisprudencia robusta sobre el ámbito constitucional en el que se desenvuelve el mandato de respeto y preservación de las prácticas jurisdiccionales de las comunidades indígenas. Así, ha señalado que el análisis y el entendimiento de la Jurisdicción Especial Indígena en la jurisprudencia constitucional se basa en el principio de maximización de la autonomía de los pueblos indígenas y la minimización de sus restricciones.[22] Este principio establece que los límites de la autonomía deben (i) ser excepcionales y (ii) enmarcarse en lo “constitucionalmente intolerable.”[23]

22. Bajo esa lógica interpretativa, esta Corporación ha abordado distintas controversias enmarcadas, precisamente, en amplias discusiones sobre el margen competencial de la Jurisdicción Especial Indígena y su interacción con la Jurisdicción Ordinaria. Particularmente, en las sentencias T-617 de 2010[24] y C-463 de 2014[25] la Corte sistematizó los factores de activación de la competencia jurisdiccional de las comunidades indígenas, que serían pacíficamente reiterados en la jurisprudencia posterior: (i) el factor personal, (ii) el factor territorial, (iii) el factor objetivo y (iv) el institucional.[26] A continuación, se hará referencia estos cuatro presupuestos.

23. El factor personal hace referencia a “la pertenencia del acusado de un hecho punible o socialmente nocivo a una comunidad indígena”[27]. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tanto en sede de tutela como en sede de conflictos de jurisdicción, ha señalado que existe libertad probatoria para demostrar el cumplimiento de este elemento[28]. Así, la condición indígena debe demostrarse a partir de la identidad cultural real del sujeto, quien afirma que es parte de la comunidad, y del reconocimiento por parte de esta al respecto. Para esto, se pueden usar mecanismos como certificaciones de las autoridades indígenas, censos internos, y estudios sociológicos o antropológicos, entre otros. Sin embargo, deben priorizarse los mecanismos que la comunidad adopte de forma autónoma, y, en todo caso, debe primar la realidad sobre las formalidades.

24. El factor territorial constituye una garantía del “ámbito territorial” en el que se desarrolla el ejercicio de la jurisdicción indígena, por mandato explícito del artículo 246 constitucional, y en cuya extensión física se exige que hayan ocurrido los hechos del caso respectivo.

25. Al respecto, la Sala Plena ha destacado que “[e]l territorio de las comunidades indígenas es un concepto que trasciende el ámbito geográfico de una comunidad indígena. La constitución ha considerado que el territorio de la comunidad indígena es el ámbito donde se desenvuelve su cultura.” Igualmente, señaló que, “excepcionalmente”, el factor territorial debe ser atendido desde su “efecto expansivo”.[29] No obstante, este último criterio no admite ser leído de manera aislada. Primero, la Corte explicó con claridad que la referencia a la “excepcionalidad” significa que “cuando un hecho ocurre por fuera de los linderos geográficos del territorio colectivo, pero culturalmente puede ser remitido al espacio vital de la comunidad, es aconsejable que su juzgamiento se desarrolle por las autoridades indígenas.” Segundo, en todo caso la valoración de este presupuesto necesariamente debe atender el mandato de maximización de la autonomía y minimización de sus restricciones que, como ya se vio, constituye un postulado básico en el estudio de los asuntos en los que estaría comprometido el principio de diversidad étnica y cultural de la Nación.

26. En cuanto al factor objetivo, este alude a la naturaleza del bien jurídico tutelado, la pertenencia o no de su titular a la comunidad indígena vinculada a la controversia y al interés que sobre el mismo tendría dicha comunidad y la sociedad mayoritaria. Para su entendimiento, se han fijado las siguientes subreglas jurisprudenciales:[30]

(i) Interés exclusivo de la comunidad indígena: si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen de forma exclusiva a la comunidad indígena, el elemento objetivo sugiere la remisión del caso a la Jurisdicción Especial Indígena.

(ii) Interés exclusivo de la sociedad mayoritaria: si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen exclusivamente a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo orienta al juez a remitir el caso a la jurisdicción ordinaria.

(iii) Concurrencia de intereses: si, independientemente de la identidad cultural del titular, el bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad a la que pertenece el actor o sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo “no determina una solución específica.”

(iv) Especial nocividad: cuando la conducta investigada sea de especial nocividad en concepto de la cultura mayoritaria, la decisión no puede ser la exclusión definitiva de la Jurisdicción Especial Indígena. Es necesario efectuar un análisis “más detallado” sobre la vigencia del factor institucional, para asegurarse de que la remisión a la Jurisdicción Especial Indígena no derive en impunidad, o en una situación de desprotección para la víctima.

27. Acerca del factor institucional u orgánico, este apunta a la existencia de autoridades, usos, costumbres y procedimientos tradicionales en la comunidad, a partir de los cuales sea posible inferir (i) cierto poder de coerción social por parte de las autoridades tradicionales y (ii) un concepto genérico de nocividad social. Con todo, la verificación de este elemento de competencia debe ser especialmente cuidadosa con el respeto del pluralismo jurídico y el mandato de maximización de la autonomía indígena que se derivan de la diversidad étnica y cultural protegida constitucionalmente. De ahí que la constatación del gobierno y del derecho propio de las comunidades no pueda partir ni de la exigencia de una equivalencia automática con la institucionalidad de la sociedad mayoritaria ni de un reclamo por su adaptación identitaria a las estructuras propias del derecho no indígena. Como lo ha indicado esta Corporación, “la sujeción de la jurisdicción especial a la Constitución y la ley es un asunto que debe ser tratado con cautela, toda vez que sostener que dicha sujeción es completa e irrestricta a todas las normas legales significaría dejar vacío de contenido el derecho de los pueblos indígenas a ejercer jurisdicción al interior de sus territorios.”[31]

28. En ese sentido, aun cuando las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria –incluyendo por supuesto aquellas encargadas de resolver las colisiones de competencia entre jurisdicciones– ejercen su labor judicial esencialmente a partir de la formación jurídica propia del derecho mayoritario, lo cierto es que su interacción con los modos de jurisdicción indígena debe iniciar desde el respeto de su pleno valor jurídico, de su autoridad y de su relevancia histórica. Por ello, se ha dicho, “la promesa del multiculturalismo se encuentra dirigida hacia el diálogo intercultural y el aprendizaje mutuo”,[32] no hacia la imposición de uno sobre el otro y mucho menos hacia el entendimiento de la coexistencia de ambas jurisdicciones como un escenario de rivalidades y pugnacidad.

29. Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha aclarado el alcance y propósito del análisis que debe adelantar el juez que resuelve los conflictos de jurisdicción. En particular, se ha referido a la imposibilidad de adelantar juicios abstractos y previos sobre la constitucionalidad o no de los sistemas de justicia de las comunidades indígenas, así:

“un derecho propio debe concebirse como un sistema jurídico particular e independiente, no como una forma incipiente del derecho occidental o mayoritario, así que el juez debería acercarse a este, en principio, con el mismo respeto con el que persigue obtener conocimiento del sistema jurídico de otro país, si bien existen mínimos constitucionales a los que cada derecho propio debe adaptarse, aspecto que solo corresponde verificar al juez competente (en principio, al juez de tutela, mediante un control posterior vía acción de tutela). // En atención (…) al respeto por el principio de maximización de la autonomía, y en consideración al amplio número de culturas diversas y de formas jurídicas que en ellas se practican, el control (del juez de tutela o del juez encargado de dirimir el conflicto) sobre el respeto por los derechos de las víctimas debe orientarse, en principio, a verificar la existencia de una institucionalidad que permita la participación de la víctima en la determinación de la verdad, la sanción del responsable, y en la determinación de las formas de reparación a sus derechos o bienes jurídicos vulnerados. La verificación del contenido de los usos y costumbres de cada comunidad, escaparía entonces a una evaluación previa sobre su conformidad con la Constitución. Una verificación de tal entidad, señaló la Corte en la sentencia T-552 de 2003, solo sería procedente ex post.”[33]

30. En atención a los anteriores presupuestos interpretativos, la Corte ha sistematizado las siguientes subreglas jurisprudenciales que orientan el análisis del elemento institucional:[34]

(i) El juez encargado de dirimir el conflicto de competencias entre la jurisdicción especial indígena y el sistema jurídico nacional debe tomar en consideración la existencia de una institucionalidad social y política que permita asegurar los derechos de las víctimas en el proceso. El primer factor para determinar la existencia de esa institucionalidad es la manifestación positiva de la comunidad, en el sentido de tener voluntad para adelantar el proceso.

(ii) La verificación de la compatibilidad entre el contenido del derecho propio de una comunidad indígena y los derechos de las víctimas, por regla general, solo puede ser objeto de un control judicial posterior. Es decir, la verificación de la efectiva garantía en un determinado proceso adelantado por la Jurisdicción Especial Indígena solo puede efectuarse luego de la actuación de las autoridades indígenas. El carácter posterior que dicho control tiene por regla general no excluye que el juez que resuelve un conflicto de jurisdicciones defina, entre otros puntos, si las autoridades, usos, costumbres y procedimientos tradicionales de la comunidad prima facie garantizan la reparación de la víctima, la sanción del responsable y la participación de la víctima en la determinación de la verdad, entre otros.

(iii) Excepcionalmente, en casos de extrema gravedad o en los que la víctima se encuentra en situación vulnerable, debido a su condición de especial protección constitucional, o en estado de indefensión, el juez encargado de dirimir el conflicto podría realizar una verificación más amplia de la vigencia del elemento territorial, valiéndose de pruebas técnicas, o de la propia experiencia de la comunidad. Sin embargo, el contenido material del derecho propio es ajeno a esa verificación.

(iv) El derecho al ejercicio de la jurisdicción especial indígena es de carácter dispositivo, voluntario u optativo para la comunidad. Sin embargo, cuando una comunidad asume el conocimiento de un caso determinado, no puede renunciar a tramitar casos similares sin ofrecer una razón legítima para ello, pues esa decisión sería contraria al principio de igualdad.

(v) El debido proceso tiene, en el marco de la jurisdicción especial indígena, el alcance de predecibilidad o previsibilidad sobre las actuaciones de las autoridades tradicionales, y la nocividad social de ciertas conductas. Sin embargo, no puede exigirse a la comunidad indígena que acredite la existencia de normas escritas o de compendios de precedentes para ejercer la autonomía jurisdiccional, debido a que el derecho propio se encuentra en proceso de formación o reconstrucción. Lo que se exige es un concepto genérico de nocividad social.

(vi) Resulta contrario a la diversidad étnica y cultural, y a la autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas, la exigencia de acreditar un reconocimiento jurídico externo de su existencia.

31. Finalmente, uno de los rasgos característicos de los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena es que su estudio se debe adelantar a partir de un análisis ponderado y razonable. No se trata, entonces, de una suerte de formula automática o lista de chequeo según la cual la ausencia de uno de los factores conlleve a una decisión fija sobre la atribución de competencia. Por el contrario, esta Corporación ha precisado que en caso de incumplimiento de alguno de los factores el juez deberá revisar cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena, el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas. En cuanto a los dos últimos, deberá estudiarlos bajo la perspectiva de la diversidad cultural.[35]

4. Caso concreto: la competencia jurisdiccional para conocer del proceso penal iniciado en contra de Oscar es de la Jurisdicción Ordinaria Penal

32. A la luz de todo lo expuesto, se analizarán los factores de competencia personal, territorial, objetivo e institucional en el asunto de la referencia, a efectos de resolver el conflicto de jurisdicciones.

4.1. Factor personal

33. En este caso se cumple el factor personal. En línea con lo expuesto en el párrafo 23 de esta providencia, para acreditar este factor no hay algún medio de prueba específico. Así, en este caso se acredita porque el procesado se reconoce como indígena perteneciente a la comunidad que reclama competencia, y precisamente esta hace esto último, entre otros argumentos, porque lo reconoce como su integrante. Adicionalmente, entre los documentos aportados por las autoridades indígenas se encuentra un certificado del Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior del 26 de junio de 2024, en el que señaló que el procesado hace parte del Resguardo Indígena Guachucal[36].

4.2. Factor territorial

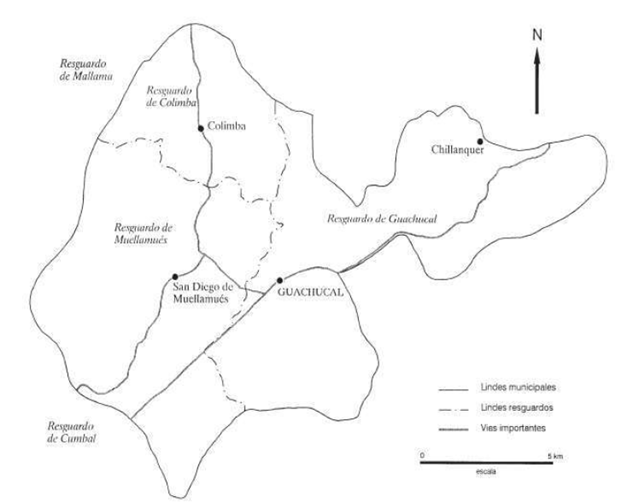

34. En este caso se cumple el factor territorial. Según las respuestas del Gobernador Indígena y de la Fiscal a cargo del caso, los hechos habrían ocurrido en el Barrio San Francisco en el municipio de Guachucal, Nariño. Aunque el Gobernador señaló que el lugar en el que ocurrieron es en la “casa de habitación” de la madre del señor Oscar, mientras que la Fiscalía dijo que ocurrieron en la residencia del imputado, ambas autoridades expresaron que el inmueble en el que ocurrieron los hechos se ubica en el barrio San Francisco en el municipio de Guachucal en Nariño. Así, de conformidad con el mapa aportado por el Gobernador Indígena se satisface este factor:

Croquis de los territorios que comprenden los resguardos de Guachucal y Colimba aportado por el Gobernador del Resguardo Indígena de Guachucal.

4.3. Factor objetivo

35. En este caso, el factor objetivo no es definitivo para la solución del conflicto, sino que conlleva a un análisis muy riguroso del factor institucional.

36. De acuerdo con las consideraciones previas, este factor lleva a analizar la naturaleza del bien jurídico afectado por la conducta punible y verificar si el proceso es del interés de la comunidad indígena y/o de la cultura mayoritaria. En este punto es necesario recordar que, en virtud de la cláusula constitucional de diversidad étnico cultural, no resultaría constitucionalmente razonable exigir a las comunidades indígenas la demostración de estructuras como la tipicidad reconocida en el derecho occidental ni la identidad plena con la calificación jurídica derivada del mismo.

37. Adicionalmente, la respuesta del gobernador señaló que anteriormente se han juzgado casos similares. Específicamente, mencionó el proceso seguido contra Jesus Manuel Cuaces, en el que se le investigaba por la posible comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y que fue asignado al resguardo luego de un trámite de tutela[37]. Asimismo, el Gobernador mencionó que no cuentan con un Reglamento Interno de Justicia, pues sus actos de sanción y corrección se basan en la oralidad y sus usos y costumbres. Sin embargo, mencionó que en el caso de hallar a Oscar culpable se le castigaría de manera ejemplar, y su aislamiento sería de mínimo 6 años. Ello en adición a sanciones como fuete, trabajo comunitario y compensación económica.

38. Ahora bien, como se ha afirmado en otras oportunidades, el análisis del elemento objetivo debe estar sujeto a la subregla según la cual cuando la conducta investigada sea de especial nocividad en concepto de la cultura mayoritaria, por ejemplo, por involucrar los intereses de niños, niñas y adolescentes, la decisión no puede ser la exclusión definitiva de la Jurisdicción Especial Indígena. Así, es necesario efectuar un análisis “más detallado” sobre la vigencia del factor institucional, para asegurarse de que la remisión a la Jurisdicción Especial Indígena no derive en impunidad, en una situación de desprotección para la víctima o en la afectación de las garantías del debido proceso para el investigado.

39. En casos donde se analiza este tipo de conductas, la Sala Plena ha resaltado el reconocimiento del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, a partir del artículo 44 de la Constitución, el cual incluye la garantía de su desarrollo integral y la preservación de condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, las autoridades que judicializan conductas como la violencia sexual contra menores de edad deben ser particularmente diligentes y responsables con la investigación y sanción de los culpables, y el restablecimiento pleno e integral de los derechos de las víctimas[38]. Así, como lo ha reconocido esta Corporación, en el ámbito del derecho mayoritario y, sobre todo, al amparo de los mandatos constitucionales, las conductas que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales de niñas, niños y adolescentes constituyen delitos catalogados como de especial gravedad. Esto, en consideración de por lo menos cuatro razones esenciales: (i) por los efectos de dichas conductas en los derechos de los niños, niñas y adolescentes; (ii) por tratarse de sujetos titulares de especial protección constitucional; (iii) porque quebrantan el principio de interés superior de los menores de edad; y (iv) porque el Estado está obligado a prevenir y erradicar cualquier forma de agresión sexual, más aún si la misma es una manifestación de violencia de género[39].

40. De otro lado, la Corte ha señalado que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a la discriminación histórica que han afrontado. Lo anterior fundamenta la obligación de prevención de violencia de género en cabeza del Estado, el cual se desprende del artículo 13 de la Constitución y de varios compromisos internacionales[40]. La Convención de Belém do pará, por ejemplo, le impone la obligación de adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en especial de aquellas que hacen parte de grupos discriminados o vulnerables[41]. En ese orden de ideas, dado el alto grado de nocividad social que conllevan los hechos que se discuten para la sociedad mayoritaria, y que el bien jurídico protegido es relevante tanto para esta como para el pueblo indígena, este factor no es determinante para la solución del conflicto y es necesario realizar un estudio riguroso de la capacidad institucional de la comunidad indígena para tramitar la causa, el cual se realiza a continuación.

4.4. Factor institucional

41. En este caso, la Sala considera que este factor no se satisface en el caso concreto, a pesar de que reconoce que el resguardo cuenta con una robusta estructura de justicia que frente a otras conductas y en otros casos podría garantizar los derechos de las víctimas.

42. Este factor de competencia, por regla general, supone la existencia de una estructura orgánica dentro de la comunidad indígena a partir de la cual “se pueda inferir”: (i) cierto poder de coerción social por parte de las autoridades indígenas comprometidas en la definición de competencia para aplicar justicia propia, que garantice, por una parte, el derecho al debido proceso del investigado y, por otra, la eficacia de los derechos de la víctima y (ii) un concepto genérico de nocividad. Como se explica a continuación, el factor mencionado no está debidamente acreditado en el presente caso.

43. Al respecto, la autoridad indígena explicó que al recibir la denuncia se escucha a las víctimas y se piden pruebas. Posteriormente, el asunto pasa a la mesa del Cabildo y se inicia una investigación, en la cual se le informa al acusado sobre el delito por el que se procesa y se le permite defenderse, dando su versión y aportando pruebas. Asimismo, hay un careo entre víctima y procesado, con el cual se busca llegar a una solución. Posteriormente, la sanción la imponen “los miembros del Cabildo, junto con el Consejo de mayores o sabedores de ser necesario. Además de las sanciones expuestas en el análisis del factor objetivo, hay herramientas de sanación, limpieza y armonización “para buscar sanar la mente en busca del arrepentimiento”. Asimismo, para la niña también habrá “rituales preferenciales por separado para lograr una armonía familiar”. En cuanto a los derechos de las víctimas en estos casos, señalaron que estas tienen prelación en el trámite y que, a diferencia de lo que sucede en la jurisdicción ordinaria, el caso se resolvería en cerca de dos meses. Del mismo modo, destacó que a estas se les acompaña con profesionales en psicología y que dentro de las sanciones también se impone una compensación económica.

44. Finalmente, vale la pena destacar que el Gobernador aportó un informe de inspección del INPEC al Centro de Armonización del Resguardo de Guachucal, fechado el 18 de julio de 2024. En este se afirma “Después de la verificación de las instalaciones del Resguardo, se evidencia que es un lugar apto y SI cumple con las condiciones mínimas en seguridad para albergar al privado de la libertad”. Además, se reseñaron positivamente la infraestructura, aseo e higiene, servicios públicos, alimentación, cupo, visitas y vigilancia.

45. Ahora bien, la Corte considera que los anteriores aspectos reflejan una estructura que en general puede administrar justicia adecuadamente. Sin embargo, dada la gravedad del delito que se investiga y la calidad de la víctima, la Sala debe ser particularmente rigurosa en el análisis del elemento institucional, y en esa línea concluye que en este caso no se satisface el elemento institucional. Si bien el resguardo le da prioridad a la víctima a lo largo del proceso, se garantiza el derecho de contradicción y cuenta con un centro de armonización en el que se podría ejecutar adecuadamente la sanción a imponer, para la Corte es preocupante el careo que se practica entre víctima y victimario. Ello es especialmente problemático en este caso específico, como pasa a exponerse.

46. Tal como se expuso en el anterior apartado, el Estado colombiano tiene una obligación de prevención de violencia de género. Así, de acuerdo con los mandatos de los artículos 13, 42 y 43 de la Constitución, en conjunto con los distintos instrumentos internacionales que refuerzan la obligación del Estado de prevenir, erradicar y sancionar cualquier forma de violencia o discriminación contra la mujer, la Corte ha desarrollado una clara línea sobre el deber de las autoridades judiciales de impartir justicia con perspectiva de género. “Ello debe ocurrir siempre que, en el ejercicio de la función jurisdiccional, se vean enfrentadas a casos en los que exista sospecha de situaciones asimétricas de poder entre las partes o de actos constitutivos de violencia de género”[42]. Entre otras obligaciones, el Estado debe evitar la revictimización de la mujer.

47. En ese sentido, una confrontación como la mencionada por el Gobernador Indígena en su respuesta resulta, cuando menos, problemática. La jurisprudencia constitucional ha señalado claramente que este tipo de situaciones constituyen revictimización[43], pues “el solo hecho de ser confrontada con su presunto agresor constituye en sí mismo una vulneración al derecho a tener una vida libre de violencias y a la integridad psicológica y sexual de la niña”[44]. En ese sentido, al margen de que, según lo explicó el Gobernador, cuando la víctima es menor de 18 años está acompañada por sus padres, lo cierto es que el escenario en sí mismo es eminentemente revictimizante, pues obliga necesariamente a revivir el episodio traumático que la víctima alega haber sufrido, y debe hacerlo ante quien lo habría perpetrado. Además, en este caso su padre es el procesado, por lo cual, en el mejor escenario, su acompañante sería su madre en dicha diligencia.

48. Así las cosas, la Sala reconoce que las autoridades indígenas afirmaron contar con mecanismos y procedimientos para la aplicación de justicia al interior de su pueblo. Aunque la Corte reconoce que la comunidad efectivamente cuenta, en abstracto, con un sistema que podría garantizar los derechos de víctimas y procesados en el marco de un proceso judicial, frente a este caso de violencia sexual no se garantiza la no revictimización de la víctima.

49. Como se ha advertido a lo largo de esta providencia, el estudio de la asignación de competencia no puede fundarse en la idea de que estos tengan que demostrar una institucionalidad espejo con la Jurisdicción Ordinaria, ni siquiera en casos difíciles como el de la referencia. Tampoco puede hacerse sobre la base de considerar que la Jurisdicción Especial Indígena es un escenario residual de “causas pequeñas”. Eso no solo sería inconstitucional desde el punto de vista de la imposición de una restricción abstracta no contemplada en la Constitución, sino desde el mandato de la igualdad y no discriminación y, por supuesto, de la protección del carácter pluralista de la Nación[45]. De ahí que por vía jurisprudencial se haya edificado todo el conjunto robusto de reglas, subreglas y criterios que determinan la atribución de competencia.

50. Desde esa lógica, la Corte no descarta ni descalifica el sistema de justicia propio que pueda tener el Resguardo Indígena de Guachucal en el marco de sus usos, costumbres y tradiciones. No obstante, pese a que las autoridades indígenas allegaron información suficiente para fundar su solicitud, para la Corte no es posible determinar la existencia de unas garantías de no revictimización bajo la actual regulación que tiene el resguardo solicitante para este tipo de asuntos, y en particular teniendo en cuenta que el procesado sea el padre de la víctima. Así, el hecho de que el careo propicie la confrontación y no se dé en un contexto de reparación para la víctima deriva en una innegable revictimización hacía la menor de 18 años. Ello impide acreditar el cumplimiento del factor institucional con la rigurosidad que exige la conducta delictiva que ocupa este asunto.

4.5. Ponderación y conclusión

51. Así las cosas, al ponderar el análisis efectuado sobre los cuatro factores, la Corte concluye lo siguiente. Los factores personal y territorial se encuentran acreditados. En cuanto al factor objetivo, está acreditada la voluntad de las autoridades de asumir el conocimiento del asunto y el interés que, en abstracto, tiene la comunidad indígena en juzgar delitos como el objeto del proceso penal. No obstante, por la naturaleza del delito y porque la víctima es sujeto de especial protección constitucional por ser una niña, la conducta es considerada de especial nocividad. Lo anterior implica que el factor institucional debe analizarse con mayor detalle. Al realizar dicho análisis, la Corte concluyó que no se satisface, pues si bien la estructura de justicia del resguardo evidencia poder de coercibilidad y ciertas garantías para las víctimas, la confrontación o careo que en este caso habría entre la víctima, menor de 18 años, y el victimario, su padre, genera un escenario de revictimización que lleva a asignar la competencia a la Jurisdicción Penal Ordinaria.

52. En tales circunstancias, la Corte Constitucional declarará que la competencia para conocer del proceso penal seguido en contra del señor Oscar por el delito de actos sexuales con menor de 14 años recae en la Jurisdicción Penal Ordinaria, representada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal (Nariño). En esa medida, dispondrá la remisión respectiva del expediente y ordenará las comunicaciones correspondientes.

5. Otras determinaciones

53. Antes de emitir la decisión correspondiente, este Tribunal considera necesario referirse al enfoque étnico y de género que debe aplicarse en el proceso penal en la justicia ordinaria. Con el fin de satisfacer plenamente los derechos de la niña, se ordenará a la autoridad ordinaria la adopción del enfoque étnico y de género durante el proceso, teniendo en cuenta que así lo ha venido ordenando la Corte en anteriores oportunidades. Así, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 1, 7, 13 y 246 superiores y 9.2. del Convenio 169 de la OIT,[46] ha advertido a la autoridad ordinaria competente que debe realizar los ajustes étnicos necesarios para garantizar los derechos, en especial al servicio de administración de justicia. Lo anterior, teniendo en cuenta que la jurisdicción ordinaria es un escenario que, en principio, es ajeno al victimario y, en especial, a las víctimas -en este caso una niña-.

54. Así, en el Auto 903 de 2022[47] esta Sala resolvió un conflicto jurisdiccional similar, en el que el procesado y la víctima pertenecían a la comunidad indígena. En atención a que el principio de coordinación entre jurisdicciones no se anula ante la conclusión de que ese asunto debía ser conocido y decidido por la jurisdicción ordinaria penal, se advirtió al juez competente que debía adoptar las medidas de diálogo intercultural necesarias con las autoridades del Pueblo involucrado para que, comprendiendo la cosmovisión de este, adelantara sus actuaciones con respeto de la identidad de las personas involucradas. En relación con la presunta víctima, se resaltó la importancia de adoptar, en el marco procesal y sustantivo aplicable, las medidas necesarias para garantizar su acceso efectivo a la administración de justicia y la aplicación del enfoque de género.

55. Lo anterior, se explicó, conlleva la eliminación de las barreras que puedan existir debido a su diversidad étnica y permitiendo, si así lo solicitaba la víctima, el acompañamiento por el Pueblo al que pertenecía, de manera que se garantizara la satisfacción de sus derechos desde una perspectiva de género y étnica, concordante con sus creencias, usos y costumbres. Adicionalmente, la Corte le comunicó esa providencia a la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos, la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres para que en el marco de sus funciones constitucionales de Ministerio Público (artículos 275, 277, 281 y 282 CP), si a bien tenían y consideraban oportuno, acompañaran ese proceso de coordinación interjurisdiccional y diálogo intercultural.

56. Por otra parte, en el Auto 1852 de 2022[48] la Sala resolvió un conflicto jurisdiccional entre las jurisdicciones ordinaria e indígena en el que tanto el indiciado como la presunta víctima pertenecían a la comunidad indígena. No obstante, la víctima manifestó expresamente no solo que estaba en contra de que el asunto se trasladara a la Jurisdicción Especial Indígena sino además su desconfianza frente a dicha jurisdicción. En consecuencia, la Sala se abstuvo de emitir órdenes o advertencias como las incluidas en el citado Auto 903 de 2022, pero se mantuvo la posibilidad de que la presunta víctima pudiera solicitar el acompañamiento de las autoridades indígenas, en particular, de las mujeres lideresas del Pueblo al que pertenecía, en el proceso que se adelantará ante la Jurisdicción Ordinaria Penal; y sugirió a la autoridad penal de la Jurisdicción Ordinaria que implementara en el trámite y decisión de este asunto los enfoques de género y étnico necesarios con el objetivo de que el investigado y en particular la presunta víctima accedan a la justicia en consonancia con la diversidad cultural derivada de su pertenencia a una comunidad indígena.

57. Finalmente, en el Auto 192 de 2023[49] se analizó un caso con la misma situación de los dos ya mencionados, pero se desconocía la postura de la víctima sobre el acompañamiento que quisiera por parte de la Jurisdicción Especial Indígena. En consecuencia, teniendo en cuenta que se trataba de una menor de edad, la Sala se abstuvo de emitir órdenes al respecto, pero en similar sentido que en el Auto 1852 de 2022 se advirtió: (i) a la presunta víctima que, si lo consideraba oportuno y necesario, solicitara el acompañamiento de las autoridades del Pueblo al que pertenecía, en particular, de las mujeres lideresas de este, en el proceso que se adelantará ante la Jurisdicción Ordinaria Penal; y (ii) la autoridad penal de la Jurisdicción Ordinaria que implementara en el trámite y decisión del asunto los enfoques de género y étnico necesarios con el objetivo de que el investigado y en particular la presunta víctima accedieran a la justicia en consonancia con la diversidad cultural derivada de su pertenencia a una comunidad indígena.

58. Por lo tanto, la Corte aplicará lo establecido en esta última providencia al caso concreto.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal (Nariño) y la Jurisdicción Indígena del el Resguardo Indígena de Guachucal y DECLARAR que el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal (Nariño) es la autoridad competente para conocer del proceso penal seguido en contra de Oscar, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5642 al Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal (Nariño) para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y a las autoridades indígenas del Resguardo Indígena de Guachucal.

Tercero. ADVERTIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Guachucal (Nariño) que implemente en el trámite y decisión de este asunto los enfoques de género y étnico necesarios con el objetivo de que el procesado y, en particular, la posible víctima accedan a la justicia en consonancia con la diversidad cultural derivada de su pertenencia a una comunidad indígena.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Ausente con permiso

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[1] Esta misma decisión se tomó, por ejemplo, en el Auto 1055 de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera.

[3] Archivo 18ResgistroAudiovisualSegundaPartemp4. La intervención inicial alrededor del minuto 1:05:00.

[4] Archivo 18ResgistroAudiovisualSegundaPartemp4. La intervención inicial alrededor del minuto 2:12:00.

[5] Archivo 02CJU-5642 Correo Remisoriopdf.

[6] Archivo 03CJU-5642 Constancia de Repartopdf.

[7] También se le preguntó por información de anteriores procesos surtidos ante dicha autoridad por hechos similares, las etapas del proceso que se seguiría contra Oscar y el papel de las víctimas, en este caso menor de 18 años de edad. En general, se hicieron preguntas que buscan determinar si los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena se configuran en este caso.

[8] Archivo 390838.

[9] Archivo Conflicto Jurisdicción 20240011700 y EMP y EF 202400103.

[10] Archivo Resguardo de Guachucal CJU – 0005642.

[11] Archivo Resguardo de Guachucal CJU – 0005642, p. 147.

[12] Archivo Resguardo de Guachucal CJU – 0005642, p. 24.

[13] Dicho documento se dirige a una jueza de ejecución de penas con relación al señor Edgar Alirio Roman Ponce (PPL).

[14] Auto 155 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

[15] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales.

[16] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la Constitución).

[17] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.

[18] Bajo esta perspectiva, la Corte Constitucional ha identificado al pluralismo en la Constitución Política como un pilar axiológico del Estado social de derecho colombiano. Al respecto ver, entre otras, la Sentencia C-139 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

[19] El ejercicio de la jurisdicción especial indígena “de acuerdo con sus usos y costumbres” no es una concepción nueva en la jurisprudencia constitucional. Por el contrario, ésta se ha asumido desde los inicios de Corte Constitucional. Un pronunciamiento que lo evidencia, solo a modo de ejemplo, es la Sentencia T-254 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

[20] En este punto se sigue el concepto amplio de derecho propio al que se hace mención en la Sentencia C-463 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa. AV. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio. SPV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).

[21] Recuérdese que, de conformidad con el artículo 330 superior, “[d]e conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades”.

[22] Principio desarrollado desde la Sentencia T-349 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), convertido en un presupuesto de interpretación constitucional esencial en materia de protección de la diversidad étnica y cultural.

[23] En ese sentido, ver la Sentencia T-221 de 2021 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), en la que se reitera la jurisprudencia constitucional sobre el principio de maximización de la autonomía y minimización de las restricciones sentada en las sentencias T-349 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y SU-510 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. SV. José Gregorio Hernández Galindo. SPV. Vladimiro Naranjo Mesa. SPV. Hernando Herrera Vergara).

[24] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

[25] M.P. María Victoria Calle Correa. AV. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio. SPV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[26] En una primera aproximación, la Corte Constitucional fundó la jurisprudencia sobre el estudio de la Jurisdicción Especial Indígena y las colisiones de competencia con la Ordinaria a partir de los factores personal y territorial, regularmente vinculados al concepto de “fuero indígena”. El primer pronunciamiento en estudiar la garantía de la Jurisdicción Especial Indígena a partir del concepto de “fuero” fue la Sentencia T-496 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Allí, la Corte indicó que “del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. En efecto, se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo. // Sin embargo, esto no significa que siempre que esté involucrado un aborigen en una conducta reprochable, la jurisdicción indígena es competente para conocer del hecho. El fuero indígena tiene límites, que se concretarán dependiendo de las circunstancias de cada caso. Por ahora, debemos señalar, que en la noción de fuero indígena se conjugan dos elementos: uno de carácter personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, y uno de carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas. La distinción es importante, porque algunas veces, se atiende al fuero personal, o al fuero territorial, indistintamente, para determinar la competencia. Debe reiterarse, entonces, que la coordinación entre este tipo de fueros corresponde a las circunstancias particulares de cada caso.” Además, tal como se explicó en la Sentencia T-617 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), el “fuero” ha sido entendido como “un derecho fundamental del individuo indígena” que, en todo caso, “opera como una garantía para las comunidades indígenas pues protege la diversidad cultural y valorativa”; y la “jurisdicción” considerada, desde un punto de vista orgánico, como “un derecho autonómico de las comunidades indígenas de carácter fundamental.” Ahora bien, de forma gradual la Corte Constitucional robusteció la aproximación de su jurisprudencia al ámbito competencial de la Jurisdicción Indígena. Esto llevó al reconocimiento de los factores objetivo e institucional como elementos adicionales para valorar su ejercicio. Así, en la sentencia T-617 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), se explicó que “el fuero indígena ocupa un papel cardinal, pero no es el único factor determinante de esa competencia pues, como se señaló, la jurisdicción especial indígena se define en función de la existencia de autoridades, sistemas de derecho propio basados en usos y costumbres tradicionales, y procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad.” El anterior desarrollo llevó al reconocimiento de los factores objetivo e institucional como elementos adicionales para valorar su ejercicio.

[27] Sentencia T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

[28] Al respecto, ver los Autos 2815 de 2023 (M.P. Natalia Ángel Cabo); y 903 de 2022 (M.P. Diana Fajardo Rivera), y las sentencias T-703 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinoza); T-047 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-465 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-475 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos); y T-315 de 2019 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo).

[29] Más recientemente, en la Sentencia SU-123 de 2018 (MM.PP. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes. AV. Carlos Bernal Pulido. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez), la Sala Plena se volvió a referir a la noción de “territorio étnico” y, a partir de distintos instrumentos jurídicos internos e internacionales, así como de la jurisprudencia esta Corporación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, identificó cuatro subreglas importantes sobre la materia (consideración 8.9) y recordó que “no es posible restringir el concepto de territorio a reglas abstractas y formalistas, sin atender las particularidades de cada comunidad étnica pues el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas implica respetar su concepción sobre el territorio o establecer las razones de su reasentamiento, y por ello además deberá indagarse en la ley consuetudinaria de la colectividad o derecho mayor y con la comunidad en los términos del artículo 7.3 del Convenio 169 OIT sin que, en ningún caso pueda establecerse un criterio uniforme rígido de delimitación territorial.”

[30] Sentencia SU-123 de 2018. MM.PP. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes. AV. Carlos Bernal Pulido. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

[31] Sentencia T-196 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.

[32] Sentencia T-196 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.

[33] Sentencias T-617 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-463 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. AV. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio. SPV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[34] Ibidem.

[35] Sentencia C-463 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. AV. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio. SPV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[36] Expediente digital. Archivo “07EPMDefensa”, pág. 7.

[37] Archivo Resguardo de Guachucal CJU – 0005642, p. 60 y siguientes.

[38] Auto 060 de 2023. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

[39] Auto 644 de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera.

[40] Entre estos se destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

[41] Auto 750 de 2021 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; AV. Diana Fajardo Rivera y José Fernando Reyes Cuartas; SV. Alberto Rojas Ríos).

[42] Sentencia SU-167 de 2024. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. AV. Diana Fajardo Rivera.

[43] Ver por ejemplo la Sentencia T-124 de 2024. M.P. Diana Fajardo Rivera.

[44] Sentencia T- 341 de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera. AV. Alejandro Linares Cantillo.

[45] Vale la pena recordar el reproche que en su momento la Sentencia T-002 de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) planteó al Consejo Superior de la Judicatura: “el yerro en el que incurre el Consejo Superior de la Judicatura al interpretar el artículo 246 consiste en suponer que la consecuencia necesaria del ejercicio de la jurisdicción indígena en casos que involucran la integridad sexual de los menores es el irrespeto por los derechos de niños y niñas, lo que constituye, a ojos de esta Sala, una actitud prejuiciosa y discriminatoria frente a los pueblos originarios, así como una desconfianza injustificada sobre sus procedimientos.” (Énfasis fuera del texto original).

[46] Artículo 9.2 del Convenio 169 de la OIT: “2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.”

[47] M.P. Diana Fajardo Rivera.

[48] M.P. Diana Fajardo Rivera.

[49] M.P. Diana Fajardo Rivera.

A1530-24

A1530-24