TEMAS-SUBTEMAS

Auto A-1743/24

SEGUIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROTECCION DE COMUNIDAD INDIGENA-Verificación y evaluación de niveles de cumplimiento de las órdenes impartidas en favor de la comunidad Wayuú el marco de la Sentencia T-302 de 2017

DERECHO A LA PARTICIPACION DE COMUNIDADES INDIGENAS Y TRIBALES-Protección especial al derecho de participación en decisiones que los afectan

DIÁLOGO INTERCULTURAL-Alcance y contenido

CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Importancia en la determinación de política pública estatal y toma de decisiones administrativas

COMUNIDAD WAYUU-Formas de organización social, noción de autoridad y relación con el territorio

DERECHO A LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Autonomía política y autogobierno

DERECHO AL AGUA, A LA ALIMENTACION Y A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Acciones del Estado para superar la problemática por vulneración en el goce efectivo de los derechos

AUTONOMIA JURISDICCIONAL INDIGENA-Orden al Ministerio del Interior disponer los trámites necesarios para traducir en coordinación con expertos en el derecho wayúu, la presente decisión a la lengua wayuunaiki

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017

AUTO 1743 de 2024

Referencia: seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017

Asunto: valoración del objetivo mínimo constitucional octavo “garantizar el diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu”

Magistrado sustanciador:

José Fernando Reyes Cuartas

Bogotá D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, conformada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dicta el presente auto con base en los siguientes

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala declarará el cumplimiento bajo del objetivo constitucional mínimo octavo “garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu”, contenido en la orden cuarta de la Sentencia T-302 de 2017, al identificar bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que impiden una participación real y efectiva de las comunidades Wayuu en la implementación del fallo.

2. Para superar esta situación, la Sala ordenará tres remedios constitucionales: (i) la elaboración de una propuesta dirigida a ajustar el procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu, de manera que estos instrumentos jurídicos coincidan con la cosmovisión y formas de organización social y territorial del pueblo indígena Wayuu; (ii) la realización de una consulta previa, con miras a que las y los indígenas Wayuu puedan expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre la nueva forma de relacionamiento entre el Estado y su pueblo, por último, (iii) la traducción fiel al wayuunaiki y divulgación del presente auto.

3. La Sala llegó a estas conclusiones al identificar las dificultades históricas para garantizar el objetivo octavo y para establecer una relación armónica entre el Estado y el pueblo Wayuu. Aquellas son: (i) las figuras de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, las Autoridades Tradicionales Indígenas y la noción de comunidad están desconectadas de la cosmovisión y la organización social del pueblo Wayuu, es decir, no hacen parte de sus construcciones ontológicas; (ii) desde la idea de Colombia como Estado-nación se ha intentado que el relacionamiento se haga con un representante único, y (iii) los trámites y procedimientos para el registro de autoridades y la forma como se accede a los recursos han generado un incentivo perverso en la multiplicación de autoridades tradicionales y comunidades.

4. De esta manera, la Corte identificó como bloqueos institucionales: la incomprensión de la organización social Wayuu y la ausencia de articulación en las funciones de registro por parte del Ministerio del Interior y las secretarías municipales de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, que se constata en el número disímil de autoridades y comunidades, lo que repercute en el reconocimiento y goce de los derechos a la participación de la niñez Wayuu.

5. Por otro lado, la Sala determinó que la multiplicación descontrolada de las figuras de autoridades tradicionales y comunidades Wayuu es una práctica inconstitucional. Si bien es cierto que estas figuras nacen de un interés legítimo del Estado por buscar vías de interlocución con los pueblos indígenas, también lo es que no podía el Estado, con ese pretexto, interferir o propiciar la modificación de la organización social Wayuu. Adicionalmente, supeditar el relacionamiento con este pueblo al uso de figuras ajenas a su mundo territorial, social y cultural, termina promoviendo prácticas clientelistas, generando distancia entre sus integrantes y dificultando la toma de decisiones sobre su propio destino.

6. La Sala anotó que no puede existir un diálogo genuino si no existe un férreo compromiso de los distintos actores para entenderse en la diferencia. Dicho entendimiento no implica modificar las instituciones propias de la cultura indígena Wayuu. De esta manera, para abordar la compleja situación y superar el ECI, se requiere de escenarios dialógicos viables que permitan, con eficacia, celeridad y pericia, diseñar y ejecutar acciones que sean sostenibles.

7. Por último, la Sala consideró que para garantizar el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, el Estado no puede modificar su organización social e imponer figuras o instituciones reemplazando la cultura, el pensamiento indígena y sus propias construcciones ontológicas. No obstante, el Estado, en un ejercicio de interacción obligatorio para el cumplimiento de sus propias funciones, puede concertar reglas y figuras que faciliten el diálogo, la representación y la participación de las y los miembros de una etnia indígena en pro de la relación entre el Estado y el pueblo indígena y, por ende, de la satisfacción de los derechos de la niñez Wayuu protegidos en la Sentencia T-302 de 2017.

I. ANTECEDENTES

8. En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales al agua potable, a la alimentación, a la seguridad alimentaria, a la salud y a la participación de la niñez del pueblo Wayuu de los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, en el departamento de La Guajira. En consecuencia, ordenó una serie de medidas para remediar la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de sus derechos. Estas medidas requieren la coordinación y articulación de las entidades estatales nacionales y territoriales accionadas y vinculadas, así como de las autoridades y representantes de las comunidades indígenas concernidas.

9. Con el fin de alcanzar un estado de cosas acorde al orden constitucional y la protección efectiva de los derechos tutelados, la Corte estableció unos parámetros sustantivos y procedimentales, los cuales denominó objetivos constitucionales mínimos. Uno de ellos apunta a garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu[1]. Sobre este objetivo octavo, la Corte señaló que las acciones, además de ser efectivas, deben ser legítimas a los ojos de las y los miembros del pueblo Wayuu, pues ese diálogo es el soporte de un Estado social y democrático de derecho multicultural y pluriétnico[2].

10. Para asegurar los derechos a la participación y a la consulta, así como “la legitimidad en la interlocución entre las entidades públicas y las autoridades que dicen representar a las familias y a las comunidades [W]ayu[u]”[3], el objetivo mínimo constitucional octavo ordenó puntualmente al Ministerio del Interior revisar los criterios para el reconocimiento de las autoridades tradicionales de dicho pueblo.

11. En seguimiento a este objetivo, la Sala profirió un auto[4] en el que le ordenó al Ministerio del Interior y a las entidades territoriales vinculadas, informarle sobre las acciones adelantadas al respecto. Asimismo, les solicitó a algunos peritos constitucionales voluntarios[5], conceptos técnicos sobre las formas de representación política al interior del pueblo Wayuu y la manera en la que el Estado debe atender la estructura política y las disputas al interior de las comunidades indígenas para la debida implementación de las órdenes de la sentencia.

12. En respuesta a este auto, la Sala recibió un documento del Ministerio del Interior en el que expone la función de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías frente a la inscripción en el Registro de Cabildos y/o Autoridades indígenas, así como las particularidades de su aplicación en el pueblo indígena Wayuu. También se recibieron conceptos de los peritos constitucionales voluntarios, sobre la forma de atender la diferencia organizativa, social y territorial del pueblo Wayuu, los cuales se pusieron en conocimiento de las autoridades obligadas al respecto[6].

13. La Corte, además de lo dispuesto en la Sentencia T-302 de 2017, abordó los problemas de representación del pueblo Wayuu en la Sentencia T-172 de 2019. En ella analizó las amenazas sobre la organización política y territorial de dicho pueblo, teniendo en cuenta la regulación legal y las actuaciones de los entes administrativos en relación con su derecho de asociación.

14. En esta sentencia, la Corte concluyó que las normas actuales sobre el derecho de asociación, el registro en las bases de datos del Ministerio del Interior, así como el acceso a los recursos del Sistema General de Participaciones, transgreden varios de sus derechos fundamentales, pues giran en torno de instituciones que no coinciden con las prácticas sociales, políticas y culturales del pueblo indígena Wayuu.

15. En consecuencia, en ese fallo la Corte ordenó poner en marcha varias medidas de amparo que están estrechamente vinculadas con las órdenes y consideraciones de la Sentencia T-302 de 2017, concretamente, con los objetivos constitucionales mínimos quinto, “mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional” y el octavo, “garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu”, que es objeto de seguimiento en esta providencia.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

16. En virtud del Auto 042 de 2021, por medio del cual la Sala Octava de Revisión avocó el conocimiento de la Sentencia T-302 de 2017, esta sala especial de seguimiento es competente para pronunciarse y valorar las acciones adelantadas en relación con el objetivo constitucional mínimo octavo, con base en el cual se debe garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu, así como para dictar las medidas y remedios judiciales a que haya lugar.

Objeto y estructura de la providencia

17. Con base en los antecedentes mencionados, esta providencia abordará, en primer lugar, los aspectos metodológicos, que consisten en: recordar las consideraciones realizadas por la Corte en la Sentencia T-302 de 2017 sobre el derecho a la participación y el diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu, como un objetivo constitucional mínimo en el cumplimiento del fallo y en presentar la metodología de valoración de las acciones realizadas en relación con el objetivo octavo, acorde con el Auto 480 de 2023 (sección A).

18. En segundo lugar, se hará alusión a los conceptos de los peritos constitucionales voluntarios sobre la forma de atender la diferencia organizativa, social y territorial del pueblo Wayuu (sección B).

19. En tercer lugar, se fijará el nivel de cumplimiento de lo ordenado, a partir de (i) la identificación de bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales en el escenario de la representación Wayuu, (ii) el análisis de las acciones del Estado para cumplir con el objetivo, (iii) la verificación de los resultados y la determinación de sus impactos (sección C).

20. En cuarto lugar, se expondrán tanto los remedios constitucionales y medidas que se estiman indispensables para superar los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales, así como las sugerencias para garantizar el diálogo genuino y la participación de las autoridades legítimas del pueblo Wayuu (sección D).

A. Aspectos metodológicos

(i) El derecho a la participación y el diálogo genuino con el pueblo Wayuu en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Objetivo constitucional mínimo

21. En la Sentencia T-302 de 2017 la Corte reconoció la trascendencia y transversalidad del derecho a la participación y consulta de los miembros del pueblo Wayuu en la protección efectiva de los derechos a la salud, al agua y la alimentación de las niñas y niños de este pueblo[7]. Por esta razón, estableció que, con el fin de superar el ECI y cumplir el fallo, se debe garantizar el diálogo genuino con sus autoridades legítimas, como un fin y objetivo constitucional mínimo.

22. Según la Corte, este objetivo implica que las acciones que las autoridades responsables realicen para superar el ECI, incluidas las políticas públicas, deben ser efectivas y legítimas para las y los miembros del pueblo Wayuu en el contexto de un Estado social y democrático de derecho multicultural y pluriétnico como presupuesto del diálogo y la deliberación con las autoridades étnicas[8].

23. En el marco de las políticas públicas, la Corte señaló que la participación de las comunidades Wayuu implica, a su vez, adelantar un proceso deliberativo amplio y suficiente que les permita a las personas afectadas intervenir oportunamente ante quienes toman las decisiones[9]. Además, la participación debe asegurarse en todo el ciclo de las políticas públicas[10].

24. La tutela del derecho a la participación en el caso del pueblo Wayuu requiere, para los actores obligados a esta tarea, asumir una lectura especial del contexto territorial, histórico, organizativo, social y cultural de la etnia. En la Sentencia T-302 de 2017 la Corte observó que el pueblo Wayuu no responde a las nociones estatales convencionales de democracia representativa ni poder jerárquico, pues no hay un solo mandatario o grupo específico de representantes con quienes el Gobierno nacional y los gobiernos locales puedan dialogar y establecer una comunicación a título de toda la colectividad étnica [11].

25. Este hecho, que representa una dificultad logística y un reto político innegable, no puede significar el reconocimiento de cualquier persona que se autodenomina “líder” o “autoridad tradicional” o vocera de los intereses de la etnia. El diálogo debe darse con quienes cuentan con legitimidad para interactuar a nombre de las comunidades a nivel territorial y cultural.

26. Con el fin de satisfacer este objetivo constitucional, la Corte reconoció la necesidad de revisar los criterios con base en los cuales se reconocen a las autoridades tradicionales Wayuu, para lo que se debe consultar a las comunidades indígenas y tener en cuenta sus particularidades culturales. También señaló que los diálogos con las comunidades en los proyectos que las afecten, así como los lineamientos que se expidan al respecto, deben respetar los parámetros internacionales y constitucionales de la consulta previa y generar espacios de participación efectiva[12]. No obstante, la corporación también puntualizó que las consultas no pueden ser un obstáculo para las acciones urgentes destinadas a proteger derechos fundamentales.

27. Por último, se resalta que al incluir a las autoridades indígenas con jurisdicción en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, dentro de las corresponsables para la declaratoria del ECI[13], se reconoce al pueblo indígena Wayuu como un sujeto colectivo, con capacidad de agencia para influir de manera directa en la toma de decisiones y en la construcción de las políticas públicas que le atañen. Aspecto que reivindica su papel en la sociedad.

(ii) Metodología de valoración de las acciones realizadas en relación con el objetivo octavo

28. En el Auto 480 de 2023, mediante el cual se definió la metodología de seguimiento al fallo, la Sala Especial precisó que el derecho a la participación será valorado de manera transversal a cada una de las órdenes[14]. Para ello, la Sentencia T-302 de 2017, sugirió, como una primera acción, la revisión de los criterios para el reconocimiento de las autoridades tradicionales Wayuu, que deben ser consultados con el pueblo indígena y tener en cuenta tanto las condiciones especiales de su cultura, como la aceptación de sus miembros[15].

29. Para facilitar la comprensión tanto del objetivo octavo, como de su análisis y valoración, se recogen y precisan sus parámetros en la siguiente tabla:

|

Tabla 1. Síntesis del objetivo octavo, indicadores y órdenes específicas[16] |

|

|

Objetivo octavo: |

Garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu |

|

Entidad a convocar |

Ministerio del interior |

|

Contenido |

La organización política y territorial Wayuu no responde a las nociones liberales de democracia representativa ni de poder jerárquico y unificado. No hay una o un solo mandatario político o grupo específico de representantes con quienes las entidades gubernamentales estatales puedan dialogar a nombre de todo el pueblo indígena. Por ello, el diálogo debe adelantarse con quienes estén legitimados a partir de sus prácticas sociales y culturales y las formas propias de organización territorial. |

|

Indicador sugerido |

Una vez se construyan y consulten los criterios y lineamientos de representación del pueblo Wayuu para la gestión de sus intereses colectivos frente a las autoridades estatales de los órdenes nacional y territorial se deberá contar con la aceptación de las y los miembros de la etnia Wayuu. |

|

Órdenes específicas |

Revisar criterios para el reconocimiento de autoridades tradicionales Wayuu. |

|

Expedir lineamientos para la concertación, la participación y la consulta previa para las acciones tendientes a superar el ECI. |

|

|

Realizar consulta previa sobre todas las acciones que hagan parte del plan o los planes, sin perjuicio de la regla que permite ejecutar acciones urgentes sin consulta previa. |

|

30. Comoquiera que el cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos constituye una orden estructural y compleja[17], la Sala Especial, entonces, seguirá las tres etapas de evaluación fijadas en el Auto 480 de 2023: i) análisis de las acciones y su conducencia con el fin de satisfacer el objetivo constitucional mínimo octavo; ii) verificación de los resultados a partir del indicador de cumplimiento sugerido, y iii) determinación de su impacto[18].

B. Conceptos de los peritos constitucionales voluntarios sobre la forma de atender la diferencia organizativa, social y territorial del pueblo Wayuu

31. En esta sección se expondrán los conceptos rendidos por los peritos constitucionales voluntarios sobre la forma de atender la diferencia organizativa, social y territorial del pueblo Wayuu. Sus trabajos ilustran tanto el contexto, como algunos conceptos propios del pueblo Wayuu que son necesarios para analizar y valorar las acciones. Posteriormente, a manera de conclusión, se describirán los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales identificadas.

Conceptos de los peritos constitucionales voluntarios

32. Los conceptos de los expertos pueden resumirse en cuatro aspectos cruciales: (i) la desconexión de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIS), las autoridades tradicionales indígenas, así como la figura de comunidad con las instituciones propias del pueblo indígena Wayuu; (ii) desde la idea de Colombia como Estado-nación se ha intentado que el relacionamiento se haga con un representante único; (iii); trámites y procedimientos que generan un incentivo perverso en su multiplicación, y (iv) propuestas para avanzar en el cumplimiento del objetivo[19].

(i) La desconexión de las figuras de las AATIS, las autoridades tradicionales indígenas, así como la figura de comunidad, con las instituciones propias del pueblo indígena Wayuu

33. En palabras del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) “el pueblo Way[u]u se ha caracterizado históricamente por una organización y estructura social heterárquica. Es decir, no cuenta con una organización de gobierno central o sistema jerárquico de poder, ni autoridades o figuras de representación fijas”[20], motivo por el cual, concluye que:

“No es útil para la organización social de estos pueblos tener figuras de representación fijas y jerarquizadas, cuando la distancia entre comunidades dificulta la toma de decisiones centralizadas y la movilidad obliga a la transformación estacional de las relaciones sociales para la subsistencia”[21].

34. Según el antropólogo Weildler Guerra[22], para comprender los distintos niveles de organización social en la cosmovisión Wayuu, es necesario tener claridad, por lo menos, sobre los siguientes conceptos: (i) e’irükuu; (ii) apüshii y los (iii) o'upayuu.

|

Tabla 2. Conceptos claves para comprender la organización social Wayuu |

|||

|

# |

Categoría |

Definición |

Traducción |

|

1 |

e’irükuu |

“Los clanes wayuu e’irükuu son ágamos, dispersos y no corporativos[23]. Ellos no actúan como unidades políticas funcionales en la sociedad wayuu pues sus miembros no están unidos por nexos de consanguinidad o territorialidad. Los clanes wayuu o e’irükuu contemporáneos pueden ser considerados como categorías no coordinadas de diversos seres vivientes (humanos, plantas, animales) que comparten atributos sociales comunes y una especie de parentesco cósmico. En sentido estricto no existen autoridades claniles dado que los llamados e’irükuu no constituyen grupos corporados”. |

La carne de la madre |

|

2 |

apüshii |

“El conjunto apüshii corresponde a los parientes uterinos de la madre de ego, comparten derechos sobre el territorio, los recursos presentes en este, el emblema para marcar el ganado y el nombre del e’irükuu tales como: Uliana, Epieyuu, Epinayuu [entre otros]. Asimismo, comparten deberes de reciprocidad en las disputas, defensas del territorio y celebración de funerales. Cobran el valor de la persona y el dolor causado en las muertes. Las obligaciones principales de ego se darán hacia este grupo[24]”. |

El grupo de parientes uterinos que constituyen el núcleo de operatividad, representatividad y pertenencia de la persona. |

|

3 |

o'upayuu |

“Aportan la sangre en la procreación y cobran las heridas, las lágrimas del padre por la muerte de su hijo y la sangre derramada de una persona. Tienen derechos en ciertos pagos matrimoniales y no están obligados a participar activamente en las disputas de sus hijos biológicos o clasificados. Usualmente están asociados a sus respectivos territorios”. |

Es el grupo de parientes uterinos del padre. |

35. Para Guerra, si bien las figuras estudiadas tienen un origen casuístico, alcanzan un carácter universal al introducir el concepto de “autoridad” tanto en el ámbito de la organización social, como en el de la política indígena. Lo que generó: “la necesidad de ajustar las jefaturas tradicionales Wayuu, heterogéneas, en cuanto a su ámbito de acción territorial y disposición de recursos humanos y materiales, a la nueva noción de “autoridad” adoptada por el Estado colombiano”[25].

36. Según la Universidad Externado de Colombia, el problema es que el Estado convoca a estas autoridades para la toma de decisiones, tanto a las AATIS, como a las autoridades tradicionales indígenas y de ahí se desprende “un reclamo permanente por parte de los indígenas de que sus autoridades legítimas no son tenidas en cuenta”[26]. Muchas de las autoridades tradicionales solo adquieren la categoría a través de la formalidad del registro o un acto administrativo de la alcaldía, pero sin existir un vínculo de parentesco real[27].

37. Agrega dicha universidad, que la noción de “comunidad”, no se ajusta al modelo de organización territorial del pueblo indígena Wayuu[28]. En su lugar, corresponde a una forma de organización política acogida, en la que la cohesión social no se deriva de relaciones de parentesco. “Es un error registrar comunidades como unidades autónomas y desconocer las unidades territoriales de los grupos familiares [W]ayuu”[29].

38. En síntesis, para los expertos tanto la noción de “autoridad”, como la de “tradicional” para identificar a las y los agentes interlocutores con el Estado, se encuentran desconectadas de sus lógicas de poder. Además, el uso del adjetivo “tradicional” confunde, dando un aparente, pero artificioso vínculo con la organización social Wayuu.

(ii) La idea de Colombia como Estado-nación se ha intentado que el relacionamiento se haga con un representante único

39. Coinciden los conceptos emitidos por los expertos al resaltar que los problemas de representación e interlocución no son nuevos, pues se remontan a la vigencia del Virreinato. Lo que quiere decir que las dificultades para establecer un diálogo eficaz, abierto y razonable con el pueblo indígena Wayuu antecede incluso la idea de Colombia como Estado-nación[30]. Para el ICANH, muchos de los conflictos sociales en la historia del pueblo Wayuu se relacionan “con el interés de agentes externos a las comunidades, peticiones del Estado Colonial o Republicano, organizaciones y empresas, de definir una figura de representación central y fija que resulta ajena al sistema cultural Wayuu”[31].

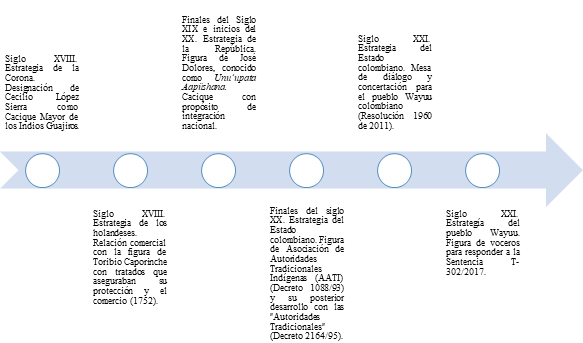

40. De acuerdo con el concepto de Guerra, durante el siglo XVIII, la Corona se valió de diversas estrategias para lograr sus propósitos de facilitar el poblamiento y el control militar del territorio, así como evitar el comercio ilícito con grupos foráneos ante el ingreso de armas a la península de La Guajira[32]. Una de estas estrategias fue la figura del cacicazgo, llegando incluso a reconocerlas en etnias que no tenían dentro de sus instituciones dicha figura[33]. En concordancia con esto, el ICAHN señala que, ante el fracaso histórico del interés de centralizar la organización social indígena, los españoles debieron reconocer el territorio Wayuu como una Nación Guajira independiente[34].

41. Esta situación persistió en la época republicana, como se evidencia en el concepto de Guerra, quien trae a colación la figura del jefe Wayuu Unu’upata Aapüshana, conocido como el cacique José Dolores. Su misión era “fortalecer el proyecto de integración nacional de entonces que buscaba hacer de los [W]ayuu auténticos colombianos: hijos de la iglesia y de la república es decir hijos de Dios y de la Constitución”[35]. No obstante, la estrategia falló, pues “diversos grupos familiares [W]ayuu firmaron coaliciones armadas contra José Dolores para contrarrestar una influencia política fundamentada en alianzas externas y proyectada hacia el territorio [W]ayuu”[36].

42. En tiempos de la Constitución Política de 1991 la estrategia de los distintos gobiernos no dista mucho. Por un lado, se encuentra la imposición de las figuras de autoridades tradicionales, comunidades y AATIS que, como ya se ha comprobado le era totalmente ajena y, por otro lado, la conformación de la mesa de diálogo y concertación[37] específica para este pueblo, la cual cae en la misma lógica de intentar una representación de todo el pueblo Wayuu en cabeza de unos pocos, sin un contexto efectivo en su legitimidad interna[38].

43. Este cúmulo de estrategias presentadas, que en ningún caso es un recuento exacto de la totalidad de ellas, sino, al contrario, un ejemplo que ilustra las dificultades para llevar a cabo un diálogo genuino permite concluir que: la búsqueda de un interlocutor único que represente a todo, o a gran parte del pueblo Wayuu, es una estrategia que ha fallado desde la época del Virreinato. La multiplicación de las autoridades tradicionales, comunidades y AATIS, ha sido una respuesta del pueblo Wayuu ante la necesidad estatal de encontrar el interlocutor único.

(iii) Trámites y procedimientos que generan un incentivo perverso en la multiplicación de autoridades y comunidades

44. Si bien se reconoce que la multiplicación de autoridades y comunidades son una respuesta del pueblo Wayuu ante la imposición de las mismas y la necesidad de abrirse paso en los escenarios de decisión pública, también se deben resaltar los incentivos perversos, para algunas de aquellas, de acceder al manejo de recursos públicos, presuntas estrategias políticas con los municipios y para otras ante la necesidad de acceder a proyectos y beneficios comunitarios.

45. Esta Sala percibe que, al ser estas figuras los mecanismos que hasta el momento son consideradas indispensables para adelantar un diálogo con el Estado, sus derechos terminan pendiendo de ellas. En palabras del ICANH: “la superposición entre estas figuras constituye un factor permanente de tensión y conflicto social en la estructura organizativa Wayuu y el acceso a recursos, servicios y la garantía de derechos”[39].

46. Este escenario pudo constatarlo la Sala en la inspección judicial practicada en el 2023[40], al presenciar, por ejemplo, los conflictos entre las comunidades de Siwoluu Errumana corregimiento Wimpeshi y Poropo corregimiento Bahía Honda, en el municipio de Uribia[41]. Allí se pudo notar la sobreposición de intereses y la ausencia de una perspectiva colectiva real, lo cual pone en riesgo la ejecución de los proyectos y, en efecto, la superación del ECI.

47. Los conceptos emitidos por los expertos señalan que en el registro ha primado, no la convicción guiada por el parentesco y las instituciones propias, sino el registro de personas bilingües, con la capacidad de adelantar trámites burocráticos[42]. Adicionalmente, unas fuertes prácticas clientelistas[43], aspecto que no escapó del análisis de la Sentencia T-302 de 2017[44].

48. Por último, la Universidad Externado de Colombia expuso que las autoridades locales posesionan como autoridades indígenas a personas afines a sus causas políticas, sin consideración a su reconocimiento en las comunidades a las que pertenecen y a las leyes propias[45].

(iv) Propuestas para avanzar en el cumplimiento del objetivo octavo

49. Los expertos plantean una serie de propuestas con la intención de coadyuvar tanto en la planeación, como en la ejecución de los diálogos con el pueblo Wayuu. La primera de ellas se basa en la necesidad de fomentar espacios de diálogos colectivos y territoriales que sirvan como mecanismos participativos que amplíen el diálogo con los distintos integrantes de la etnia Wayuu y reconozcan la diversidad de conocimientos e instituciones propias[46].

50. En el mismo sentido, el antropólogo Arleín Charry, sugiere que se realicen las consultas previas por territorios en las que los e’irükuu puedan participar de forma directa; se utilice el enfoque diferencial étnico, y se cuente con traductores que aterricen el diálogo de forma sencilla y concreta. Por último, propone el uso del círculo de la palabra para que las partes “Estado y Comunidad queden satisfechos evitando una diferencia o pugna entre las comunidades”[47].

51. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación enfatizó el reto que implica lograr de forma consensuada y legítima la participación del pueblo Wayuu, haciendo un llamado a la flexibilidad y a la capacidad de adaptar el marco normativo vigente a la organización cultural, social y normativa de dicho pueblo indígena[48]. Además, resaltó la importancia de contar con figuras que gocen de legitimidad al interior del pueblo indígena y que su papel abarque no solo la construcción de las soluciones, sino su involucramiento en el seguimiento de la efectiva implementación[49].

52. Para concluir, los conceptos aquí expresados guardan armonía con otras decisiones de la Corte Constitucional, particularmente, con la Sentencia T-172 de 2019. En ella, se evidencian tres aspectos principales de la cultura Wayuu que se han visto afectados por esta situación: “(i) las estructuras sociales; (ii) la autoridad política y social; y (iii) el vínculo con el territorio”[50]. A su vez, en esa decisión la Corte concluyó que las figuras de las AATIS, la de las autoridades tradicionales indígenas e inclusive el de comunidad, le eran ajenos al pueblo indígena Wayuu, pues su creación deviene del Decreto Ley 1088 de 1993.

C. Nivel de cumplimiento de lo ordenado

(i) Identificación de bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales

53. Como fue puesto de presente por los peritos constitucionales voluntarios, las figuras de las AATIS, autoridades tradicionales indígenas y comunidad, son instituciones ajenas a la organización social Wayuu. Situación que advirtió la Corte en la Sentencia T-172 de 2019. La Sala Especial observa que este escenario es producto tanto de la arquitectura normativa impuesta por el Estado[51], como de un esfuerzo del pueblo Wayuu para abrirse paso en los escenarios deliberativos y de redistribución de recursos ante la imposición de una figura exógena.

54. La Sala advierte que las y los propios miembros del pueblo Wayuu tienen visiones encontradas sobre la figura de autoridades tradicionales y sus repercusiones en la vida y el bienestar de las comunidades. Así, en la sesión técnica celebrada el 21 de octubre de 2022, uno de los intervinientes, miembro de la Junta Mayor de Palabreros[52], expresó que:

“los diálogos se han realizado en nombre de las autoridades, del alto número de autoridades tradicionales que existen en el territorio, que es el verdadero problema que (…) no nos deja avanzar en un diálogo. (…) puesto que muchas autoridades legítimas de nuestro territorio que son las que toman decisiones, no conocen muy bien cuál es el alcance de la sentencia. Por eso los diálogos no son sinceros, no son respetuoso (sic) y no son constructivos. Por eso encontramos la dificultad que ya hemos implementado unos usos y costumbres para extorsionar al Estado, para extorsionar a entidades públicas y nosotros no estamos asumiendo responsabilidad para garantizar los derechos fundamentales desde la perspectiva cultural. (…) es el sistema de normas el que nos garantiza la integridad física y cultural, (…), desde la legitimidad de nuestras verdaderas autoridades matrilineales”[53].

55. En síntesis, tanto la interpretación que el pueblo Wayuu le ha dado al concepto de autoridad tradicional y al de comunidades, como la indebida aplicación que el Ministerio del Interior y las Alcaldías de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia le han dado a las normas que abordan el registro, la representación y el relacionamiento con el Estado, han propiciado una descontrolada multiplicación de comunidades y una indeterminación en quienes ejercen la representación y liderazgo dentro del pueblo indígena Wayuu. Lo que hace incompatible estas figuras con la organización social y territorial Wayuu y a la vez genera tropiezos para el cumplimiento oportuno y eficaz de las órdenes de la sentencia.

56. Las autoridades tradicionales, pese a su denominación, (i) no siempre ejercen roles de autoridad dentro del pueblo Wayuu; (ii) no siempre son tradicionales, pues muchas de ellas son una respuesta equívoca a la interpretación del Decreto 1088 de 1993[54]; (iii) dentro de la cultura Wayuu la figura que más se asemeja es la del a’laülaa que traduce tío y jefe a la vez. Sin embargo, esta denominación depende de muchos factores, entre ellos, estar relacionado con la línea materna, el prestigio, su actitud frente a los conflictos, etc.

57. En otras palabras, el entendimiento que se le ha dado a la norma, concretamente a la palabra tradicional, ha implicado que muchas personas registradas como autoridades tradicionales no correspondan con quienes culturalmente podrían tener esa calidad, por ejemplo, con los a´laüla. Así, no toda persona que se registra como autoridad es un a’laülaa, ni para ser a’laülaa se requiere agotar algún trámite administrativo[55].

58. Pese a reconocer que han transcurrido más de treinta (30) años desde su invención, también es imperativo para la Sala tener en cuenta que la falta de control sobre esta figura puede afectar la organización del pueblo Wayuu y crear confusiones con sus futuras generaciones[56]. Los riesgos de no corregir la comprensión que se le ha dado a la figura y mantener su aplicación a espaldas del consenso y la cosmovisión Wayuu, implica serios efectos sobre la conservación de la cultura.

59. La desaparición de una cultura no solo se presenta con la desaparición física, sino también, con la pérdida de su organización social y de los relatos y sentidos que provee. El principal efecto de una normativa que no se ajusta a la composición histórica del pueblo Wayuu es que exacerba las contradicciones dentro de su esquema de pensamiento y organización social.

60. El panorama descrito sobre la manera en que se está asumiendo la participación del pueblo Wayuu en la gestión de sus intereses colectivos configura bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales. Por esta razón, esta Sala debe encauzar las acciones de las autoridades[57], incluidas las indígenas, para garantizar un diálogo genuino.

61. Frente a los bloqueos u obstáculos institucionales[58], la Sala los identifica como un “problema estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa que vulnera los derechos constitucionales de un número significativo de personas”[59]. Estos pueden clasificarse en bloqueos por omisión, ante un “recurrente, evidente y prolongado incumplimiento de las obligaciones constitucionales que recaen en las autoridades”[60] y, por acción, cuando se presentan “obstáculos materiales y administrativos que ocasionan un masivo incumplimiento de los términos dispuestos por el ordenamiento jurídico”[61].

62. De acuerdo con lo anterior, la Sala identifica dos bloqueos institucionales: en primer lugar, la falta de comprensión de la organización social Wayuu pues, como se evidencia en los conceptos, el relacionamiento con el pueblo Wayuu se basa en una interpretación equivocada de nociones que las vuelve ajenas a su cosmovisión, lo que genera fricciones al interior de este pueblo. A su vez, ni el Ministerio del Interior, ni las alcaldías de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia han tenido éxito en el cumplimiento de sus obligaciones a la hora de enmendar esta situación y de revisar los lineamientos y criterios de reconocimiento para el pueblo Wayuu, en los términos de la Sentencia T-302 de 2017[62], lo que evidencia un bloqueo institucional.

63. En segundo lugar, la ausencia de articulación en las funciones de registro por parte del Ministerio del Interior y las secretarías municipales de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, pues las cifras acerca del número de autoridades y comunidades son disímiles, lo que repercute en el reconocimiento y goce de los derechos a la participación y asociación.

64. Frente a las prácticas inconstitucionales, estas “se configuran en aquellos casos en los cuales si bien las autoridades pretenden cumplir fines constitucionalmente legítimos (el goce efectivo de un derecho), los medios adoptados no son adecuados”[63] y terminan afectando los derechos de sus beneficiarios o de terceros.

65. La multiplicación descontrolada de las figuras de autoridades tradicionales y comunidades Wayuu, son una práctica inconstitucional. Si bien es cierto estas figuras nacen de un interés legítimo del Estado por buscar figuras de interlocución con los pueblos indígenas, también es cierto que no podía, con ese pretexto, interferir o modificar la organización social Wayuu. Adicionalmente, supeditar el relacionamiento con este pueblo a la aplicación de figuras incomprendidas e inadecuadamente implementadas a su mundo territorial, social y cultural, termina promoviendo prácticas clientelistas y propiciando una clara distancia entre los miembros del pueblo Wayuu y la toma de decisiones sobre su propio destino.

66. La Sala Especial ha identificado algunas situaciones que reiteran esta dinámica y ahondan la crisis de representatividad indígena. Se observa, por ejemplo, que las numerosas solicitudes de comunidades indígenas que buscan el reconocimiento de voceros y voceras para la implementación de las órdenes[64] reproducen la fragmentación del interés colectivo del pueblo Wayuu, haciendo ineficiente e inefectivo el diálogo para el cumplimiento de las órdenes. La Sala destaca la apreciación del perito voluntario Weildler Guerra cuando dice que:

“El resultado de una proliferación de figuras de representación entre los [W]ayuu ha sido: a) una extrema fragmentación territorial y política en el seno de las distintas unidades sociales y políticas wayuu; b) un incremento de las tensiones sociales y competencias entre miembros del mismo grupo de parientes uterinos asociado a un determinado territorio o patria wayuu, c) disputas entre el grupo de parientes uterinos reunidos en el apüshii y aquellos individuos residentes en sus territorios que consideran sus hijos biológicos o clasificados (achon) que tratan de desconocer y asumir los derechos de los padres sobre el territorio y aun buscar erigirse como autoridades dentro de este lo que no les corresponde por estar vinculados a la patria wayuu de sus progenitoras; d) una reducción alarmante de los vínculos de solidaridad y reciprocidad en el interior de dichos apüshii; e) un desconocimiento de los roles y derechos que corresponden a cada conjunto socialmente significativo entre los wayuu; y f) la disminución de la autonomía grupal debido a una mayor injerencia de las entidades oficiales como los municipios en el manejo de sus territorios”[65]

67. Con respecto a la figura de las y los voceros, la Sala ha resaltado, sin desconocer los derechos políticos de los pueblos indígenas, que esta es una respuesta a la sentencia que nace en el seno de la población Wayuu, pero que no fue creada por la Corte en el fallo ni en el trámite de seguimiento que adelanta la Sala. Del mismo modo, se ha aclarado que no se les ha reconocido representación judicial a quienes actúan bajo dicha figura para interactuar con las autoridades estatales encargadas de la ejecución de las órdenes[66].

68. La Sala también destaca que así como se han recibido múltiples quejas sobre las autoridades tradicionales[67], también se han recibido sobre la figura de las y los voceros[68]. Si bien la Sala respeta la manifestación política del pueblo Wayuu al hacer uso de esta figura, no tiene certeza sobre sus funciones, límites y relación tanto con las entidades estatales, como con el propio pueblo Wayuu.

69. En conclusión, los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales se deben a las falencias en el relacionamiento entre el Estado colombiano y el pueblo Wayuu y, a su vez, los problemas de relacionamiento se deben a que están basados en la indebida interpretación y aplicación de conceptos normativos. La creación de figuras de autoridad, sin un adecuado acompañamiento y control que asegurara que se adaptaban a su cosmovisión generó una evidente fragmentación y una multiplicación desmedida de las comunidades que también resultaron ajenas a sus construcciones territoriales.

70. Por tal motivo, es indispensable replantear la estrategia de relacionamiento con dicho pueblo y adoptar una acorde a sus construcciones culturales, que nazca del consenso y atienda tanto a su organización social, como a sus propias nociones de territorio. Es decir, replantear la estrategia contemplada en los decretos 1088 de 1993, 2164 de 1995 y la resolución 1960 de 2011[69].

71. De este modo, la Sala valorará el objetivo octavo con base en el contexto histórico en el que se han desarrollado los diálogos con el pueblo Wayuu y en el siguiente acápite expondrá el análisis de las acciones, la verificación de los resultados y la determinación de sus impactos para lograr determinar el nivel de cumplimiento del objetivo constitucional mínimo octavo.

(ii) Análisis de las acciones y su conducencia con el fin de satisfacer el objetivo constitucional mínimo octavo

72. La valoración del objetivo octavo, por su propia naturaleza, se realiza de manera transversal a las distintas acciones, estrategias y planes con las que se pretende dar respuesta al ECI. Para el análisis de lo actuado en este tema se hace énfasis en dos escenarios: el contrato reportado por el Ministerio del Interior para dar cumplimiento a la Sentencia T-172 de 2019 y las medidas adoptadas en el marco de la construcción del Plan Provisional de Acción (El Plan) ordenado a través del Auto 696 de 2022 en el marco del presente seguimiento.

73. Una de las disposiciones de la Sentencia T-302 de 2017 frente al objetivo octavo es revisar los criterios para el reconocimiento de autoridades tradicionales Wayuu, compromiso que va de la mano con lo ordenado en la Sentencia T-172 de 2019[70]. Frente a este punto, el Ministerio del Interior se ha referido al tema, principalmente, en dos respuestas: la primera, con fecha 24 de agosto de 2023; la segunda, con fecha 12 de diciembre de 2023.

74. Ambos documentos mencionan el contrato interadministrativo n.º 2053 de 2023 suscrito con el ICANH, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-172 de 2019. De manera textual, el Ministerio del Interior dice que: “culminará con el diseño teórico y metodológico para la realización del estudio etnológico del pueblo Wayuu”[71]. El plazo de ejecución estaba hasta el 31 de diciembre del 2023 y su objeto era el siguiente:

“Prestar sus servicios al Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, para realizar la construcción de una ruta metodológica participativa y del estado del arte, para la elaboración del estudio etnológico para comprender cómo es la organización social, política y cultural del pueblo indígena wayuu, en virtud de lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia T- 172 de 2019”[72]

75. Si bien se reconoce que el Gobierno nacional ha iniciado acciones tendientes al manejo de los problemas de la representación y participación del pueblo Wayuu, también se observa que las órdenes impartidas en el marco de la Sentencia T-302 de 2017 aún no logran concretarse. De esta manera, la Sala, y principalmente el pueblo Wayuu, siguen sin contar con los criterios y lineamientos de representación para la gestión de sus intereses colectivos frente a las autoridades estatales de los órdenes nacional y territorial.

76. Es claro para esta Sala que, a la fecha, no existe certeza sobre el número exacto de autoridades o grupos indígenas Wayuu que habitan los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. Situación que resulta insostenible para la toma de decisiones que permitan la superación del ECI.

77. La afirmación anterior se corrobora de la siguiente manera: según respuesta del Ministerio del Interior existe un total de 3.473 comunidades Wayuu en los cuatro municipios priorizados[73]; no obstante, dicha identificación no corresponde con la información reportada por los municipios, que tampoco es consistente. Por ejemplo, en el marco de la Sentencia T-172 de 2019, el municipio de Uribia referenció 2.086 comunidades en su jurisdicción para 2019, mientras que para diciembre del 2023 identificó 2.369 comunidades. En principio, y solo en el municipio de Uribia, existe una diferencia de 283 comunidades en este margen de tiempo. La siguiente tabla evidencia las inconsistencias entre el Ministerio del Interior y las alcaldías:

|

Tabla 3. Población indígena y comunidades indígenas Wayuu en los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017[74] |

|||||

|

Jurisdicción |

Población indígena |

% de representación |

Registradas ante el Ministerio del Interior |

Registradas en las Alcaldías |

Diferencia |

|

Maicao[75] |

79.832 |

39,18% |

477 |

No responde |

No Aplica |

|

Manaure[76] |

90.833 |

92,12% |

868 |

Responde deficientemente |

No Aplica |

|

Riohacha[77] |

62.184 |

27,43% |

253 |

585 |

332 |

|

Uribia[78] |

188.074 |

96,19% |

1.875 |

2.369 |

494 |

|

Total |

488.208 |

46,18% |

3.473 |

2.954 |

No es posible calcularla. |

Elaboración propia. Fuentes: Terridata y respuestas de las entidades involucradas.

78. Por otro lado, el Plan Provisional de Acción presentado por el Gobierno nacional cuenta con un anexo denominado “Anexo 6. Informe Ministerio del Interior como garante del diálogo genuino”[79]. En este segmento del Plan se detalla la metodología y acciones implementadas para la concertación con el pueblo Wayuu.

79. Sobre este informe la Sala reitera lo expresado en el Auto 311 de 2024: (i) se resaltan los aspectos metodológicos que edificaron la planeación de los distintos espacios de diálogo, de manera inicial con las diferentes instituciones estatales y posteriormente con el pueblo Wayuu; (ii) se valora positivamente el uso de distintos canales de difusión con la intención de publicitar los espacios; (iii) la realización de espacios de diálogos directamente en los territorios Wayuu es un paso hacia la articulación con las personas que al interior de la cultura toman realmente las decisiones y, por supuesto, una aproximación más real a las necesidades, contextos y conceptos propios de la cultura indígena, y que (iv) la estrategia no se basa de manera exclusiva en la figura de las autoridades tradicionales. Según sus datos contaron con un total de 9.331 asistentes, de los cuales 1.855 se identificaron como autoridades consolidadas[80].

80. Si bien la Sala reconoce un avance en la manera como se plantean los espacios de diálogo con el pueblo Wayuu, estos no pueden ser catalogados como suficientes, pues persisten los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales identificadas en la sección B del presente auto. Sobre este punto en particular, la Sala recibió un oficio de parte de la fundación Apunajaa Akuaippa, dirigido tanto al Presidente de la República, como a diversas entidades del orden nacional. Las autoridades firmantes expresaron sus preocupaciones con las figuras de las y los voceros y manifestaron desacuerdos con “las personas que dicen representar al pueblo Wayuu”. En el oficio solicitaron, entre otras cosas, ser incluidas en el Plan de Acción y realizar una mesa técnica para que sus planes sean escuchados[81].

81. Este escenario ejemplifica el sentimiento y la desazón de varias y varios integrantes del pueblo Wayuu, que no encuentran en los mecanismos de participación y representación ofrecidos una garantía efectiva al diálogo genuino como objetivo constitucional. Esto, sin perjuicio de los esfuerzos que se avizoran de parte del gobierno en un cambio de perspectiva a la hora de asumir esta obligación constitucional. En síntesis, la Sala observa que no es posible catalogar como conducentes las acciones encaminadas a satisfacer el objetivo constitucional octavo. Principalmente, porque se mantiene la incertidumbre sobre el número de estructuras o grupos Wayuu y la inexistencia de una estructura representativa que garantice legitimidad en los diálogos.

(iii) Verificación de los resultados a partir del indicador de cumplimiento sugerido (etapa 1) y determinación de su impacto (etapa 2).

82. La Sentencia T-302 de 2017 propone como indicadores de cumplimiento al objetivo octavo la inclusión y aceptación de los nuevos criterios y lineamientos por parte de las distintas comunidades Wayuu, lo que, como ya se ha dicho, guarda una relación inescindible con las órdenes impartidas en el marco de la Sentencia T-172 de 2019.

|

Tabla 4. Nivel de cumplimiento acorde a las etapas dispuestas en el Auto 480 de 2023 |

||||

|

Nivel de cumplimiento |

Etapa 1 |

Etapa 2 |

Etapa 3 |

Rol del juez constitucional |

|

Acciones reportadas |

Verificación de resultados reportados |

Determinación de impactos |

||

|

Cumplimiento bajo |

Contrato interadministrativo n.º 2053 de 2023. Suscrito entre el Ministerio del Interior y el ICANH para dar cumplimiento a la Sentencia T-172 de 2019 |

No se reportaron resultados, puesto que: (i) no hay certeza de la existencia o finalización del estudio etnológico; (ii) no se han modificado los criterios y lineamientos para la representación del pueblo Wayuu y (iii) no se ha iniciado el proceso de consulta previa. |

Ante la carencia de resultados efectivos, las acciones ejecutadas por el Gobierno no han tenido mayor injerencia sobre el objetivo octavo.

|

En estos casos, la Sala adoptará tres remedios constitucionales: (i) la elaboración de una propuesta dirigida a ajustar el procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu; (ii) la realización de una consulta previa dirigida al pueblo Wayuu para concertar figuras de representación y participación acorde a la cultura. (iii) traducción al wayuunaiki y divulgación del presente auto |

|

Medidas adoptadas en el marco de la construcción del Plan Provisional de Acción |

Resultados reportados: (i) el uso de diversos canales de difusión y convocatoria, (ii) espacios de diálogos en territorio, y (iii) la participación no se limitó a las autoridades tradicionales, junto a ellos participaron varios miembros del pueblo Wayuu |

Pese a los resultados, no hay avances significativos en las figuras de representación o en los espacios de participación del pueblo Wayuu. Persiste el papel predominante de las autoridades tradicionales y comunidades. |

||

83. La Sala concluye que no puede existir un diálogo genuino si no existe un férreo compromiso de parte de los distintos actores que integran este complejo escenario para entenderse dentro de la diferencia. Dicho entendimiento no puede basarse en la modificación de las instituciones propias de la cultura indígena Wayuu. De esta manera, para abordar la compleja situación que demanda la superación del ECI, se requiere de escenarios dialógicos viables que permitan con eficacia, celeridad y pericia, diseñar y ejecutar acciones que gocen de sostenibilidad.

84. Es necesario, para garantizar los derechos de las niñas y los niños Wayuu que, tanto el Estado, como la ciudadanía en general, tengan claridad conceptual sobre las figuras de representación y las formas de organización social y territorial de este pueblo indígena. Adicionalmente, la ausencia de claridad y transparencia en estas figuras afecta aspectos como la distribución de los recursos, el acceso a beneficios y programas estatales, la participación efectiva y genuina en procesos de diálogo.

85. Conservar este sistema implicaría la perpetuación de las figuras que contravienen la cosmovisión Wayuu, pues para su operatividad se requiere la inscripción de autoridades que podrían no ser las que al interior de su cultura han definido el destino de este pueblo; una asignación territorial que no responde a su visión de territorio y, sobre todo, respecto de las que no hay certeza en cuanto a la aceptación de las y los Wayuu de acuerdo con sus tradiciones. En ese orden, mientras persistan estas falencias no es posible predicar un cumplimiento aceptable del objetivo constitucional mínimo y, por ende, el goce efectivo de los derechos protegidos permanecerá en la incertidumbre.

D. Los remedios constitucionales para avanzar en el cumplimiento del objetivo octavo

86. El relacionamiento con los pueblos indígenas se encuentra, por regla general, mediado por las figuras de las AATIS, de las autoridades tradicionales y el de comunidades, instauradas por los decretos 1088 de 1993 y 2164 de 1995; conceptos cuya interpretación, como se indicó, no corresponde con las construcciones ontológicas del pueblo Wayuu. Ante los evidentes conflictos que se han propiciado por su desmesurada multiplicación y su ineficacia a la hora de garantizar el derecho a la participación de las y los Wayuu, la Sala estima necesario intervenir de manera directa en este escenario con tres remedios constitucionales.

87. El primero de ellos, se basa en la elaboración de una propuesta que permita replantear el procedimiento establecido para el reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu. De manera que, tanto los Decretos 1088 de 1993 y 2164 de 1995, así como la Resolución 1960 de 2011, se ajusten a la cosmovisión y formas de organización social y territorial del pueblo indígena Wayuu.

88. El segundo remedio es la realización de una consulta previa, con miras a que las y los indígenas Wayuu puedan expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre la nueva forma de relacionamiento entre el Estado y su pueblo. El tercero y último remedio, es la traducción fiel al wayuunaiki y la divulgación de la presente providencia.

(i) Elaboración de una propuesta dirigida a ajustar el procedimiento para el reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu, con base en su cosmovisión y formas de organización social y territorial.

89. Este remedio constitucional parte de reconocer que el Estado, particularmente el Ministerio del Interior, no puede tratar igual a pueblos que, por su propia historia y construcciones sociales, cuentan con organizaciones sociales radicalmente diferentes entre sí. Además, se convierte en un llamado de atención para que las alcaldías municipales asuman sus funciones con el rigor que sus ciudadanos y ciudadanas ameritan.

90. La Sala considera necesario que los instrumentos jurídicos que regulan el procedimiento para el reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu, se ajusten a la cosmovisión y formas de organización social y territorial del pueblo indígena Wayuu. Esto con el fin de proteger: (i) la identidad cultural; (ii) la autonomía; (iii) el territorio; (iv) la garantía y el respeto de la cultura, las tradiciones y (iii) el principio de diversidad cultural del pueblo Wayuu[82].

91. La entidad responsable de llevar a cabo este remedio constitucional será el Ministerio del Interior con el apoyo del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación a las Políticas Públicas (MESEPP) y de las entidades territoriales concernidas, puntualmente, la Gobernación del departamento de La Guajira y las alcaldías de los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. Además, podrán convocar otras entidades que por su misionalidad puedan contribuir y facilitar la planeación y ejecución del remedio constitucional.

92. En el proceso de ajuste del procedimiento de reconocimiento y registro, se deberán garantizar espacios y procesos dialógicos en el que intervengan los distintos comités técnicos del MESEPP, integrantes del pueblo Wayuu, la Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)[83].

93. La propuesta deberá apuntar a modificar la situación actual, motivo por el cual, se exponen algunos preceptos normativos que las obligadas deben tener en cuenta para garantizar los derechos del pueblo Wayuu. El primero de ellos es la aplicación de los artículos 7 y 70 de la Constitución Política que le asigna al Estado el deber de reconocer y proteger la diversidad cultural y promover los valores culturales que fundamentan la nacionalidad[84].

94. El Estado debe garantizar a todos los grupos étnicos su derecho a la identidad, la diversidad cultural y a la autonomía, en este caso, materializadas en el ejercicio de su derecho a estructurar su propia forma de organización social y política[85]. Además, debe resaltarse la trascendencia de la autonomía como categoría de derecho transversal, pues de su garantía se desprende el correcto ejercicio de otros derechos. Ello también se inscribe en el propósito de aplicar los distintos documentos jurídicos que abordan su contenido y protección y sobre los cuales el Estado colombiano asumió compromisos[86].

95. Por otro lado, la Sala recuerda que el Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres e instituciones propias, así como a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias e instituciones. Lo anterior impone al gobierno la obligación no solo de reconocer sus instituciones propias, sino, además, de adoptar medidas que permitan salvaguardarlas[87].

96. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 (DNUDPI) reconoce el derecho a la autonomía en las cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales, a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, así como a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. Por último, dicho reconocimiento se concreta en el deber de respetar debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate[88].

97. En la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA en el 2016 (DADIN), se reconoce el derecho a tomar decisiones como colectividad de manera libre para promover el desarrollo económico, social y cultural, a ejercer su autonomía y autogobierno y a mantener y desarrollar sus instituciones de decisión, a participar plena y efectivamente a través de representantes elegidas o elegidos por ellas y ellos de conformidad con sus propias instituciones en las decisiones y cuestiones que afecten sus derechos y que se relacionen con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con asuntos indígenas[89].

98. Los procesos dialógicos constituyen un ejercicio indispensable para el goce efectivo de los derechos de la infancia indígena, por esta razón, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, reconoce que las niñas y niños indígenas tienen derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma[90]. De esta forma, se protege no solo distintas formas de vivir de la niñez, sino, además, el derecho a la conservación de las instituciones propias del pueblo al que pertenecen.

99. También se debe considerar que la multiplicación de las figuras de autoridades tradicionales y de comunidades, en el contexto del pueblo Wayuu, no pueden considerarse una expresión de la protección a la autonomía de este pueblo, pues esta es netamente aparente. Si bien son sus integrantes quienes eligen y reemplazan a las autoridades tradicionales, no ha existido similitud entre lo que para el pueblo Wayuu y para el Estado podría significar este concepto. En gran medida, porque no se deriva ni de un proceso consultivo ni se adelantó un proceso que permitiera la comprensión o ajuste de la norma a las distintas modalidades de organización social y territorial de este pueblo indígena, lo que termina transgrediendo el artículo 330[91] de la Constitución Política.

100. Además, para la elaboración de la propuesta, el Ministerio del Interior podrá utilizar los distintos estudios, experiencias y lineamientos disponibles a lo largo de su interacción y el de otras entidades con el pueblo indígena Wayuu. Adicionalmente, la Sala recuerda que esta Corte se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre aspectos relevantes respecto de la cosmovisión y organización social del pueblo Wayuu, por ende, el contenido jurisprudencial de la Corte debe tenerse en cuenta como un insumo importante para materializar el presente remedio constitucional[92]. Lo anterior, con el fin de acoger todos aquellos esfuerzos que se hayan construido y facilitar el cumplimiento de la orden y la celeridad que demanda la protección de los derechos de las niñas y niños Wayuu.

101. A su vez, la Sala estima pertinente que las figuras de las AATIS, las autoridades tradicionales, la Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo Wayuu y las demás personas que estén participando en los diferentes procesos con el Estado, sigan operando de manera ordinaria, hasta que culmine la estructuración del nuevo procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu.

102. En síntesis, es importante que la construcción de la propuesta y sus recomendaciones aborden los siguientes temas: (i) la errada interpretación que el pueblo Wayuu le ha dado a las normas, la cual ha sido afianzada por el Estado; (ii) la definición de límites claros, objetivos y eficaces, que permitan remediar la fragmentación territorial del pueblo Wayuu; (iii) la coordinación del ordenamiento territorial de conformidad con la cosmovisión y divisiones territoriales del pueblo Wayuu; (iv) criterios de verificación y transparencia de las figuras de representación, y (v) la forma como se depurará el número de comunidades y autoridades tradicionales de conformidad con la cosmovisión del pueblo Wayuu.

(ii) Consulta previa, con miras a que las y los indígenas Wayuu puedan expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre la nueva forma de relacionamiento entre el Estado y su pueblo

103. Para la Sala, es imperiosa la necesidad de modificar un escenario que históricamente ha impedido una relación digna con el pueblo Wayuu. El cambio en los conceptos que edifican la relación entre el Estado colombiano y este pueblo debe nacer de un diálogo genuino en el marco de una consulta previa, de acuerdo con las directrices contenidas en la Sentencia T-302 de 2017. En ella, las y los integrantes del pueblo Wayuu pueden expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre la nueva forma de relacionamiento con el Estado.

104. En el presente caso, acudir a espacios dialógicos con el pueblo Wayuu implica: (i) garantizar el derecho a la participación; (ii) un papel reivindicador ante los perjuicios causados por la imposición de estas figuras de representación; (iii) una oportunidad histórica para debatir y concertar con el pueblo étnico sobre cómo debería ser la forma de relacionamiento con el Estado y las obligaciones mutuas, y (iv) otorgaría legitimidad en la figura y transparencia al debate ante el resto de las y los Wayuu.

105. Debido a la complejidad del tema, la Sala estima pertinente exponer algunas sugerencias para un diálogo genuino con el pueblo Wayuu que parten de tener en cuenta que es un pueblo pre-estatal, es decir, su cosmovisión y pensamiento anteceden al concepto de Estado, lo cual obliga a la protección de los factores que constituyen un pensamiento distinto. No obstante, no puede decirse que el pueblo Wayuu sea un pueblo a-estatal, es decir, que desconozca o viva sin el Estado. Esta característica demanda de este pueblo el deber de articulación con el Estado, que no debe entenderse como sujeción o imposición de ninguna de las partes, sino como una expresión de la interculturalidad a la hora de establecer las relaciones y, por supuesto, unos deberes y corresponsabilidades dentro de la órbita constitucional.

106. En ese orden, la Sala le recuerda al gobierno que, sin un goce efectivo del derecho a la autonomía, los diálogos genuinos son ineficaces, lo que se traduce en un desgaste tanto para las y los funcionarios públicos, como para el pueblo Wayuu, por esa razón se hacen las siguientes sugerencias:

|

Tabla 5. Sugerencias para un diálogo genuino con el pueblo Wayuu |

|

|

Sugerencia |

Contenido |

|

La figura que se defina en la concertación con el pueblo Wayuu y quienes ejerzan su labor, debe contar con funciones, límites y responsabilidad claras. |

Si bien se reconocen y protegen las figuras e instituciones propias al interior de cada cultura, el Estado necesita unas delimitadas y determinadas que permitan una interacción eficaz y transparente. Una cosa es promover y respetar el derecho de autonomía y asociación de los integrantes de la etnia Wayuu y otra el deber de interactuar con figuras que crecen exponencialmente y que no acreditan conexión con las formas propias del pueblo indígena. Por eso, la figura propuesta debe tener un número limitado de integrantes, el cual, por supuesto, debe definirlo el propio pueblo Wayuu a partir de los sistemas de elección que defina y que sean compatibles con sus tradiciones. |

|

Basarse en un diálogo real con el pueblo Wayuu. |

El proceso consultivo debe distinguir entre la socialización de una estrategia, que consiste en comunicar una decisión ya tomada, y la concertación, que busca la construcción de acuerdos. En otras palabras “el derecho a la participación no se agota en que las comunidades étnicamente diferenciadas sean convocadas a reuniones o asambleas y hagan presencia en estas. Además de ello, se debe garantizar que la expresión de sus valores e intereses sean tenidos en cuenta”[93]. |

|

Deber de contar con factores objetivos territoriales acorde a la cultura Wayuu. |

Los conceptos de autoridades tradicionales, AATIS y comunidades no contaron con factores objetivos territoriales que correspondieran con las construcciones culturales del pueblo Wayuu. Existen tantas comunidades como liderazgos que quisieron ser considerados autoridad tradicional, en contraposición de una figura que representara los conceptos de apüshii y territorio. |

|

Se sugiere realizar un fuerte énfasis en estrategias basadas en la democracia participativa sobre la representativa. |

El Estado debe reconocer los espacios de deliberación que transcurren al interior de los apüshii, los conocimientos de quienes al interior de la cultura desarrollan técnicas especializadas y los escenarios de disputas territoriales como factores ineludibles de discusión. De igual forma, el pueblo Wayuu debe estar presto a los procedimientos, límites y finalidades de la organización estatal. En otras palabras, todas las partes deben estar dispuestas a ceder. |

|

Partir desde el reconocimiento al pluralismo jurídico |

La Constitución Política reconoce la existencia de distintos sistemas normativos que operan dentro del territorio nacional[94]. El proceso consultivo debe centrarse en un diálogo entre los conceptos que rigen tanto el sistema de organización estatal, como el sistema de organización social Wayuu. |

|

Recordar tanto la legítima intención del Estado de encontrar figuras de interlocución con los pueblos indígenas, como su deber de respetar sus estructuras organizacionales. |

El Estado colombiano debe encontrar figuras legítimas de interlocución con el pueblo Wayuu, principalmente, de cara a la superación del ECI, pues el objetivo de la sentencia es que “las instituciones del Estado y las autoridades indígenas remplacen los círculos viciosos detectados por círculos virtuosos, en los que cada acción y cada esfuerzo positivo redunden en una mayor garantía de todos los derechos fundamentales”.[95] |

107. La realización de la consulta previa dirigida a todas y todos los integrantes del pueblo Wayuu en los municipios priorizados, debe leerse junto con el deber de otorgar continuidad a las acciones urgentes dirigidas a la protección de los derechos de la niñez Wayuu. Es indispensable aclarar que, de acuerdo con los postulados de la Sentencia T-302 de 2017, no podrán interrumpirse o prorrogarse acciones dirigidas a garantizar los derechos de las niñas y niños Wayuu o a la superación del ECI. Sobre este aspecto la Sentencia T-302 de 2017 estableció que:

“las acciones urgentes podrán ser realizadas sin consulta previa, lo cual no exime a las autoridades de realizar la consulta de manera simultánea con la realización de la acción urgente. La Corte reitera que ni en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional se encuentra una excepción general a la consulta previa para todas las actividades de atención alimentaria”[96].

108. En síntesis, las herramientas jurídicas, cuya expedición las autoridades obligadas juzguen pertinente y que materialicen un nuevo procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías para el pueblo indígena Wayuu, en cabeza del Ministerio del Interior, deberán someterse a consulta previa con todas y todos los integrantes del pueblo indígena Wayuu, pertenecientes a los municipios priorizados, sin perjuicio de la continuidad de las acciones y programas dirigidos a garantizar los derechos de las niñas y niños Wayuu.

III. Traducción fiel al wayuunaiki y la divulgación de la presente providencia

109. Para garantizar un diálogo genuino al pueblo Wayuu, este debe enterarse de las decisiones y argumentos de esta Corte. Por eso, el presente auto deberá traducirse al wayuunaiki y su traducción constar en medio escrito y audiovisual. Además, debe ser difundido en sus territorios aplicando un enfoque diferencial étnico que atienda a los criterios territoriales y generacionales.

110. La estrategia de divulgación del presente auto deberá tener en cuenta que no todas las personas que pertenecen al pueblo Wayuu pueden leer el wayuunaiki; por lo tanto, deberán primar las acciones dirigidas al uso de la oralidad del pueblo indígena Wayuu, tales como, emisoras de radio, perifoneo para las convocatorias, espacios de socialización, etc.

E. Decisiones y órdenes a impartir

111. Con base en los argumentos expuestos, la Sala declarará el cumplimiento bajo de la orden cuarta, en cuanto a la adopción del objetivo constitucional mínimo octavo, garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu.

112. Para garantizar un diálogo genuino con las autoridades consideradas legítimas para el pueblo Wayuu, la Sala estima indispensable replantear la estrategia de relacionamiento. En este sentido, las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia deberán incluir al pueblo Wayuu en la creación de una nueva propuesta tendiente a definir las figuras de representación, participación y de ordenamiento territorial que reconozcan el pluralismo a partir de condiciones de dignidad y no de imposición.

113. Para lograrlo, el primer remedio que se ordenará es la creación de una propuesta dirigida a modificar el procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu de manera que se ajuste a la cosmovisión y formas de organización social y territorial de este pueblo indígena.

114. La Sala ordenará al Ministerio del Interior la creación y puesta en marcha de la propuesta. Para ello, deberá contar con el apoyo del MESEPP, de la Gobernación del departamento de La Guajira y las alcaldías de los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. Además, podrá convocar otras entidades que por su misionalidad puedan contribuir y facilitar la planeación y ejecución del remedio constitucional[97]. Por último, deberá garantizar espacios de diálogo con los distintos comités técnicos del MESEPP, integrantes del pueblo Wayuu, la Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

115. Esta propuesta y sus recomendaciones deberán abordar los siguientes temas: (i) la errada interpretación que el pueblo Wayuu le ha dado a las normas, la cual ha sido afianzada por el Estado; (ii) la definición de límites claros, objetivos y eficaces, que permitan remediar la fragmentación territorial del pueblo Wayuu; (iii) la coordinación del ordenamiento territorial de conformidad con la cosmovisión y divisiones territoriales del pueblo Wayuu; (iv) criterios de verificación y transparencia de las figuras de representación, y (v) la forma como se depurará el número de comunidades y autoridades tradicionales de conformidad con la cosmovisión del pueblo Wayuu.

116. Para la creación de la propuesta se deberán atender las sugerencias constitucionales mencionadas en los fundamentos jurídicos 89 a 102 de la sección D. Para ello se contará con un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de este auto.

117. El segundo remedio que se ordenará es la realización de una consulta previa con las y los miembros del pueblo Wayuu, pertenecientes a los municipios priorizados, con miras a que estas y estos puedan expresar sus opiniones, críticas y sugerencias sobre la nueva forma de relacionamiento entre el Estado y su pueblo. Este proceso consultivo con las y los indígenas Wayuu no podrá exceder un año calendario, contado a partir de la presentación de la propuesta al pueblo Wayuu de los cuatro municipios priorizados y deberá atender las directrices contenidas en los fundamentos jurídicos 103 a 108 de la sección D. Una vez protocolizada la consulta previa, el Ministerio del Interior contará con dos (2) meses para realizar las reformas o ajustes necesarios para su implementación.

118. Finalmente, se ordenará al Ministerio del Interior y a la Consejería Presidencial para las Regiones, como coordinadora del MESEPP[98] la traducción fiel al Wayuunaiki de la presente providencia, para ello contará con un plazo de tres (3) meses, contado a partir de la notificación de este auto. La traducción deberá constar en medio escrito y audiovisual. Adicionalmente, se ordenará al Ministerio del Interior adelantar un proceso de divulgación y comunicación de esta providencia para la cual tendrá un término de seis (6) meses contado a partir de la notificación de esta providencia. La traducción y divulgación del presente auto no impide trabajar de manera inmediata en la discusión y concreción de los primeros remedios; por lo tanto, su cumplimiento deberá ser concomitante.

119. Con el fin de evitar mayores traumatismos y el rezago de acciones iniciadas, las figuras de las AATIS, las autoridades tradicionales, la Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo Wayuu y las demás personas que estén participando en los diferentes procesos con el Estado, seguirán operando de manera ordinaria, hasta que culmine la estructuración del nuevo procedimiento de reconocimiento y registro de las figuras de representación, liderazgo y vocerías del pueblo indígena Wayuu.

120. A su vez, la Sala reitera que no se podrán interrumpir o prorrogar las acciones dirigidas a garantizar los derechos de las niñas y niños Wayuu y/o a la superación del ECI. Su omisión o interrupción dará lugar a la aplicación de las medidas correctivas planteadas en el auto 480 de 2023.